広告

床下からカビのような異臭がしたり、急に水道代が上がったりして悩んでいませんか。

床下の漏水を放置するのは非常に危険です。家の土台である木材が腐ったり、シロアリが大量発生したりして家の寿命を縮めます。

この記事では、初心者でも自分でできる床下漏水のチェック方法や、修理にかかる費用相場、信頼できる業者の選び方を解説します。

🤩この記事でわかること

- 自分でできる漏水チェック方法3ステップ

- 漏水を見つけた時の応急処置

- 業者に依頼した時の費用相場

- 火災保険が適用される条件

異変を感じたらすぐに行動してください。早期発見が被害を最小限に抑える唯一の方法です。

床下漏水かも?と思ったらまずはこの3ステップで確認

床下漏水の疑いがある場合、まずは自分で現状を確認しましょう。特別な道具を使わずにできる方法があります。以下の3つのステップを順番に実践してください。専門業者を呼ぶ前に状況を把握することで、その後の対応がスムーズになります。

- ステップ1:家中の水を止めて「水道メーター」のパイロットを確認する

- ステップ2:床下点検口を開けて「目視・臭い・音」を確認する

- ステップ3:基礎の通気口や外壁周りの「濡れ・シミ」を確認する

- どうしても原因が分からない時の「簡易チェックリスト」

ステップ1:家中の水を止めて「水道メーター」のパイロットを確認する

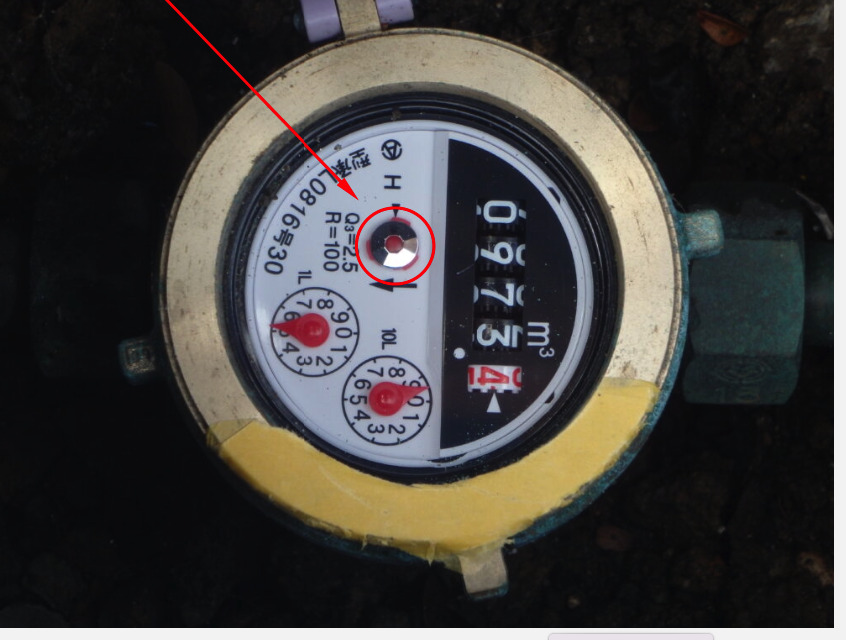

まずは家中の蛇口をすべて閉めて、水道メーターの「パイロット」を確認してください。水を使用していない状態でパイロットが回転していれば、配管のどこかで漏水している証拠になります。

水道メーターは通常、玄関脇や駐車場の地面にある青や金属の蓋の中にあります。蓋を開けてメーターの盤面を見てください。中央や端にある銀色(または赤色)のコマのような部品が「パイロット」です。これが少しでも回っていれば、水が流れていることになります。

トイレのタンクや給湯器への給水が止まっているかも確認してください。すべて止めた状態で回るのは、床下や壁内など見えない場所での漏水です。パイロットがゆっくりでも動いている場合、緊急性が高い状態です。デジタル式のメーターの場合は、液晶の表示が変わるかを確認してください。数値が少しずつ増えていれば漏水です。

この確認作業は数分で終わります。最も確実で簡単なチェック方法なので、必ず最初に実施してください。

ステップ2:床下点検口を開けて「目視・臭い・音」を確認する

次に、床下点検口を開けて、視覚、嗅覚、聴覚を使って直接床下の状態を確認してください。メーター確認で異常がなくても、排水管からの水漏れはメーターに反映されません。直接確認することで発見できる漏水があります。

床下点検口は、キッチンや洗面所の床に設置されていることが多いです。収納庫を兼ねている場合は、中のボックスを取り外すと床下の土台が見えます。懐中電灯で照らし、地面が濡れていないか、水たまりができていないかを確認してください。

排水管の周りが黒ずんでいたり、コンクリートが湿っていたりする場合は漏水の可能性が高いです。臭いや音にも注意を払ってください。カビ臭い匂いや、下水の匂いが立ち込めていれば異常事態です。耳を澄まして「シュー」「ポタポタ」という音が聞こえないか確認しましょう。

静かな状態で音を確認することで、目に見えない場所の配管破裂に気づけることがあります。無理に床下に入る必要はありません。覗き込むだけでも十分な情報が得られます。

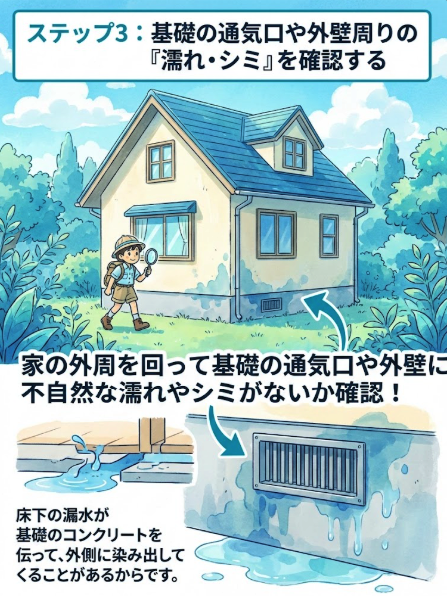

ステップ3:基礎の通気口や外壁周りの「濡れ・シミ」を確認する

最後に、家の外周を回って基礎の通気口や外壁に不自然な濡れやシミがないか確認してください。床下の漏水が基礎のコンクリートを伝って、外側に染み出してくることがあるからです。

晴れているに基礎コンクリートの一部だけが濡れている場合は要注意です。特に通気口の周りが湿っている場合、床下で大量の水が漏れている可能性があります。

外壁にある給湯器の配管周りや、屋外の立水栓(散水栓)の周りもチェックしてください。地面が常にジメジメしていたり、苔が不自然に生えていたりする場所は、地中での漏水が疑われます。基礎のひび割れ(クラック)から水が染み出していることもあります。クラック周辺が変色している場合は、内部の鉄筋が錆びている可能性もあり危険です。普段あまり見ない家の裏側もしっかり確認しましょう。

雨が降っていない日に実施するのがポイントです。雨水との区別がつかなくなるため、晴天が続いた日に行ってください。

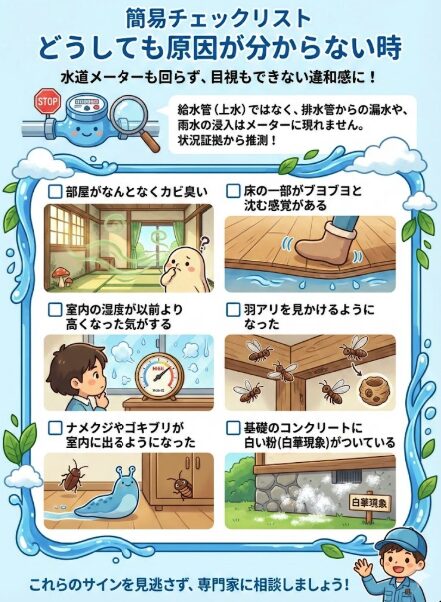

どうしても原因が分からない時の「簡易チェックリスト」

水道メーターも回っておらず、目視でも原因が特定できないが、違和感がある場合は以下のリストを確認してください。給水管(上水)ではなく、排水管からの漏水や、雨水の浸入はメーターに現れません。状況証拠から漏水を推測する必要があります。

- 部屋がなんとなくカビ臭い

- 床の一部がブヨブヨと沈む感覚がある

- 室内の湿度が以前より高くなった気がする

- 羽アリを見かけるようになった

- ナメクジやゴキブリが室内に出るようになった

- 基礎のコンクリートに白い粉(白華現象)がついている

これらに複数当てはまる場合、見えない場所で排水漏れや雨漏りが起きている可能性が高いです。特に羽アリの発生は、床下の木材が湿って腐食している深刻なサインです。排水管の漏れは、水を流した時だけ漏れるため発見が遅れがちです。このリストに該当する場合は、プロによる調査を検討してください。

漏水を確認できた場合の緊急対応(応急処置)

漏水を発見したら、被害の拡大を防ぐためにすぐに応急処置を行ってください。業者が到着するまでの数時間でも、水が出しっぱなしになれば床下の環境は悪化し、水道代も跳ね上がります。誰でもできる3つの応急処置方法を解説します。落ち着いて対処しましょう。

- まずは「水道の元栓(止水栓)」を閉める

- 漏水箇所が特定できている場合の「自己融着テープ」の使い方

- 床下に水が溜まっている場合の排水・乾燥の重要性

まずは「水道の元栓(止水栓)」を閉める

漏水が確定したら、まずは水道の元栓(止水栓)を閉めて家全体の水の供給をストップしてください。元栓を閉めれば物理的に水が止まります。これが最も確実で被害を食い止める方法です。

元栓は、ステップ1で確認した水道メーターのボックス内にあります。メーターの隣にあるハンドルやレバーが止水栓です。時計回り(右回り)に回すと閉まります。古いタイプだと固くなっていることがありますが、慎重に回してください。レバー式の場合は、レバーを反対側に倒すことで閉栓できます。

元栓を閉めると、トイレやキッチンなど家中のすべての水が使えなくなります。トイレ用にバケツに水を汲んでおくなど、最低限の準備をしてから閉めると良いでしょう。

集合住宅の場合は、玄関横のパイプスペースの中に元栓があります。隣の部屋の元栓を間違えて閉めないよう、部屋番号を確認して操作してください。

漏水箇所が特定できている場合の「自己融着テープ」の使い方

漏れている配管が特定できていて、手が届く場所にある場合は「自己融着テープ」で補修してください。自己融着テープは、引き伸ばして巻き付けることでテープ同士が一体化し、強力な防水層を作る補修材です。ホームセンターで購入できます。

まず、漏水している配管の周りの水分や汚れを雑巾で拭き取ります。汚れがあるとテープが密着せず、水が漏れ出してしまいます。テープを2〜3倍に引き伸ばしながら、配管にきつく巻き付けてください。テープの幅が半分重なるように重ね巻きするのがコツです。漏水箇所の前後もしっかり覆うように、広範囲に巻くと効果が高まります。

あくまでこれは一時的な応急処置です。高圧がかかる給水管の場合、テープだけでは完全に止水できないことがあります。時間が経つと水圧で剥がれる可能性もあるため、過信は禁物です。テープで処置をした後も、早急に業者に修理を依頼してください。古い配管は他の場所も弱っている可能性があります。

床下に水が溜まっている場合の排水・乾燥の重要性

床下に水たまりができている場合は、できる限り排水作業を行ってください。水が溜まったままだと、湿気でカビが爆発的に繁殖し、木材の腐敗が一気に進みます。修理が終わっても湿気が残ると被害が続きます。

点検口から手が届く範囲であれば、雑巾やスポンジを使って水を吸い取り、バケツに移してください。大量に溜まっている場合は、ホームセンターで売っている簡易的な給水ポンプ(灯油ポンプのようなもの)を使うと効率的です。完全に水を抜くことは難しくても、水量を減らすだけで乾燥までの時間が大幅に短縮されます。

排水後は、点検口を開けたままにして扇風機やサーキュレーターで風を送り込みましょう。床下の空気を循環させることで乾燥を促します。水漏れが広範囲に及ぶ場合、自然乾燥では数ヶ月かかることもあります。その場合は、業者に業務用の送風機での強制乾燥を依頼する必要があることを覚えておいてください。

これって漏水?判断に迷う「初期症状」と「雨漏りとの違い」

「漏水している気がするけど確信が持てない」という段階で見極めることが重要です。初期症状を見逃すと、気づいた時には大掛かりなリフォームが必要になることがあります。ここでは、漏水と雨漏りの違いや、見逃してはいけない危険信号について解説します。

- 水道代の急増・床のきしみ・カビ臭は危険信号

- 雨漏りか床下漏水か?見分けるポイントは「天候」と「濡れる場所」

- キッチン・風呂・トイレなど場所別のチェックポイント

水道代の急増・床のきしみ・カビ臭は危険信号

目に見える水漏れがなくても、生活の中の変化は漏水のサインです。特に「水道代」「床の状態」「臭い」の3点に変化があれば、床下で何かが起きています。

- 水道代が前月や前年同月と比べて数千円以上上がっている場合は、漏水の可能性が極めて高い

- 季節変動を考慮しても不自然な上がり方をしているなら、メーターを確認してください。

- 床の上を歩いた時に「ギシギシ」ときしんだり、一部だけ沈むような感覚があったりする場合

- 床下の木材が湿気で腐り始めています。

- 部屋に入った瞬間にカビ臭さを感じるのも危険信号

- 床下で発生したカビの胞子が、隙間から室内に上がってきています。

これらの症状は、漏水が長期間続いていることによる二次被害です。単なる老朽化と片付けずに、床下の湿気を確認する必要があります。早めの調査が家の寿命を救います。

雨漏りか床下漏水か?見分けるポイントは「天候」と「濡れる場所」

床下が濡れている原因が、配管からの漏水なのか、雨水の侵入(雨漏り)なのかを見分ける必要があります。原因によって依頼すべき業者や修理方法が全く異なるからです。配管なら水道業者、雨水ならリフォーム・防水業者になります。

最大の判断基準は「天候との連動」です。雨が降った日やその翌日だけ濡れているなら、雨漏りの可能性が高いです。外壁のひび割れや、基礎と外壁の隙間から雨水が浸入しています。一方、天候に関係なく常に濡れている、あるいは水たまりが増え続けているなら、給水管や排水管からの漏水です。

濡れている場所にも特徴があります。家の中心部が濡れているなら配管トラブルの可能性が高いです。逆に、基礎の立ち上がり部分や外周に近い場所が濡れているなら、外部からの水の浸入を疑いましょう。ただし、これらが複合して起きているケースもあります。自己判断が難しい場合は、両方の可能性を考慮して調査できる業者に相談するのが確実です。

キッチン・風呂・トイレなど場所別のチェックポイント

漏水は水を使う場所(水回り)の床下で発生することがほとんどです。場所ごとにチェックすべきポイントが異なります。以下の箇所を重点的に確認してください。

- キッチン

- シンク下の収納を開け、排水パイプと床の接続部分を確認してください。パッキンの劣化やナットの緩みで水が漏れ、床板を伝って床下に落ちます。

- トイレ

- 便器と床の設置面を確認してください。ここから水が染み出していると、フランジという接続部品が劣化しています。ウォシュレットの給水ホースからの水漏れも床下に影響します。

- お風呂

- タイル貼りの在来工法の場合、タイルのひび割れや目地の劣化から水が床下に回ります。ユニットバスでも、点検口から床下を覗くと配管の接続不良が見つかることがあります。

- 洗面所

- 洗面ボウル下のS字トラップや止水栓周りからの水漏れが多い箇所です。

これらの場所の床材が変色していたり、めくれていたりする場合は、すでに床下まで水が到達しています。目に見える場所の水漏れが、実は氷山の一角であることは珍しくありません。

自分で特定できない場合はプロへ!漏水調査の費用相場

自分でチェックしても原因が特定できない、あるいは床下に入るのが難しい場合は、プロに調査を依頼しましょう。費用が心配な方のために、漏水調査の一般的な相場と、高額になるケースの違いを解説します。適正価格を知っておくことで、悪質な業者による高額請求を防げます。

- 基本的な「漏水調査」の費用相場(音聴調査・目視調査)

- より精密な「漏水探知機・ガス調査」が必要なケースと費用

- 調査費用が「無料」になるケース・「高額」になるケースの違い

基本的な「漏水調査」の費用相場(音聴調査・目視調査)

一般的な漏水調査の費用相場は、8,000円〜30,000円程度です。これは、特殊な機械を使わずに職人の技術で行う基本的な調査の価格帯です。

- 音聴調査

- 音聴棒という金属の棒を水道メーターや蛇口に当て、水の流れる微細な音を聞き取る方法です。経験豊富な職人であれば、この方法でおおよその漏水箇所を絞り込めます。

- 目視調査

- 床下点検口から入ったり、配管を目で見て確認したりする作業です。この段階で原因が特定できれば、そのまま修理工事(別途費用)に進みます。

多くの水道業者は「出張費+調査費」という料金体系をとっています。地域や業者によって最低料金が異なるため、電話で依頼する際に「基本的な調査だけでいくらかかるか」を必ず確認してください。

より精密な「漏水探知機・ガス調査」が必要なケースと費用

基本的な調査で見つからない場合、精密機器を使った調査が必要になります。この場合の費用相場は30,000円〜100,000円以上になります。コンクリートの下や壁の中など、壊さないと見えない場所の漏水を特定するために行われます。

- 漏水探知機

- 漏水音を電気的に増幅して特定する機械です。音聴棒よりも深い場所の音を拾えます。

- ガス調査

- 配管に安全なトレーサーガスを注入し、漏れ出てくるガスを検知器で探す方法です。

微細な漏れや、音がしない漏水でも発見できる精度の高い方法ですが、機材が高価で技術も必要なため費用は高くなります。これらの調査は、一般的な町の水道屋さんでは対応できないことがあります。漏水調査専門の業者に依頼する必要があります。費用はかかりますが、無駄に床や壁を壊して探すより、結果的に修繕費用を安く抑えられるメリットがあります。

調査費用が「無料」になるケース・「高額」になるケースの違い

「調査費無料」を謳う業者もいますが、これには条件があることがほとんどです。一般的に、修理工事を依頼することを前提としている場合、調査費が無料(または工事費から値引き)になります。

調査だけをして修理は別の業者に頼む場合、調査費は必ず請求されます。タダほど高いものはありません。「無料」という言葉だけで選ばず、トータルの見積もり額で判断してください。

逆に、調査費用が高額になるケースもあります。床下に入るための点検口がなく、床の一部を開口(カット)する必要がある場合、大工工事費が追加されます。また、コンクリートをはつる(壊す)作業が必要な場合も費用は上がります。

事前に「追加費用が発生する作業をする前には、必ず許可をとってください」と伝えておくことが、トラブル回避の鉄則です。

床下漏水を放置するのは危険!二次被害のリスク

「多少の水漏れなら、そのうち乾くだろう」と放置するのは絶対にやめてください。床下漏水は、家の構造そのものを破壊する深刻な問題に発展します。修理代だけでなく、家の建て替えが必要になるほどのリスクがあることを理解しましょう。

- 湿気による「木材腐朽」と建物の耐震性低下

- 【要警戒】濡れた木材は「シロアリ」の格好の餌食になる

- カビ・ダニによる居住者への健康被害

湿気による「木材腐朽」と建物の耐震性低下

床下が湿気で満たされると、家の土台である木材が腐朽菌(ふきゅうきん)によって腐り始めます。木材腐朽菌は、水分を含んだ木材を栄養にして繁殖し、木をボロボロにします。

土台や柱が腐ると、家を支える強度が著しく低下します。普段の生活では気づかなくても、地震が起きた時に家が倒壊するリスクが跳ね上がります。

特に日本の住宅は木造が多いため、湿気対策は家の寿命に直結します。床が沈む、ドアの閉まりが悪くなるといった症状が出た時には、すでに構造材まで被害が及んでいる可能性があります。こうなると、配管修理だけでなく、大規模な耐震補強工事が必要になり、数百万円規模の出費になります。

漏水を止めることは、家の耐震性を守ることと同義です。

【要警戒】濡れた木材は「シロアリ」の格好の餌食になる

湿った木材は、シロアリの大好物です。床下漏水がある家は、シロアリにとって理想的な住処となります。シロアリ被害は、木材腐朽よりもさらに進行が早く、破壊力が凄まじいです。

![Caution]-Wet-wood-is-an-ideal-target-for-termites](https://maintenance-note.com/wp-content/uploads/2025/12/0E3DE111-E92C-486A-9F41-EF27D1DD35EE.png)

ヤマトシロアリなどの日本のシロアリは、乾燥に弱く、湿った場所を好んで移動します。漏水箇所から侵入し、土台から柱、天井裏へと食害を広げていきます。一度巣を作られると、数万匹単位で増殖し、家の内部を食い尽くします。

シロアリ駆除の費用は、一般的な住宅で10万〜30万円ほどかかります。さらに食害された木材の交換費用もかかります。漏水を放置することは、シロアリを招き入れているのと同じです。漏水修理と同時に、防蟻処理(シロアリ予防)も検討すべきです。

カビ・ダニによる居住者への健康被害

床下の湿気は、室内の環境にも悪影響を及ぼします。カビやダニが大量発生し、そこに住む家族の健康を害する恐れがあります。

床下のカビの胞子は、床の隙間や通気口から室内に入り込みます。これを吸い込み続けると、アレルギー性鼻炎、喘息、アトピー性皮膚炎などの原因になります。特に抵抗力の弱い小さな子供や高齢者がいる家庭では深刻な問題です。ダニも湿気を好むため、畳やカーペットで爆発的に増殖します。

「最近、家の中で咳が止まらない」「肌が痒い」といった症状がある場合、見えない床下のカビが原因かもしれません。家の健康だけでなく、家族の健康を守るためにも、床下環境は乾燥した状態に保つ必要があります。

修理費用は保険で賄える?適用条件と確認方法

床下漏水の修理や、それに伴う被害の復旧には多額の費用がかかることがあります。そんな時に頼りになるのが「火災保険」です。実は、火災だけでなく「水濡れ」も補償対象になっていることが多いのです。適用条件や申請のポイントを解説します。

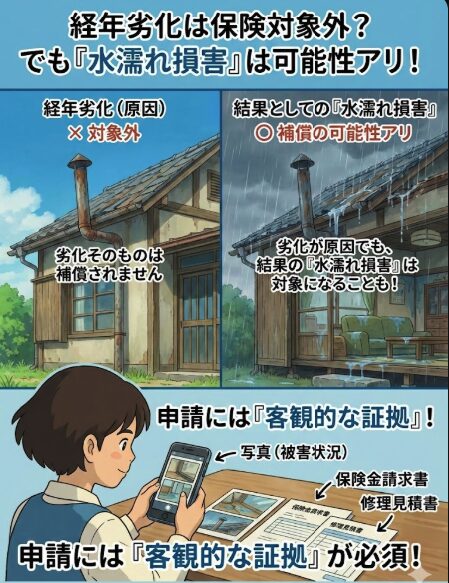

- 火災保険の「水濡れ補償」が使えるケース・使えないケース

- 経年劣化は対象外?保険申請に必要な書類と写真

- 申請トラブルを防ぐために申請前に確認すべきこと

火災保険の「水濡れ補償」が使えるケース・使えないケース

火災保険の「水濡れ(みずぬれ)」という補償項目が付帯していれば、保険金が下りる可能性があります。ただし、すべての漏水が対象になるわけではありません。「不測かつ突発的な事故」であることが大前提です。

使えるケースの代表例は、給排水管の凍結による破裂や、何かがぶつかって配管が壊れた場合などです。また、漏水によって濡れてしまった断熱材の交換や、床の張り替え費用(二次被害)は補償されやすい傾向にあります。

一方で、使えないケースの代表は「経年劣化」です。パッキンの老朽化や、配管のサビによる穴あきは、メンテナンス不足とみなされ、補償対象外になることがほとんどです。また、壊れた「配管そのもの」の修理費用は補償されず、水濡れした「壁や床」の復旧費用のみが支払われるのが一般的です。契約内容によって範囲が異なるので、まずは証券を確認してください。

経年劣化は対象外?保険申請に必要な書類と写真

保険会社に申請する際、「経年劣化」と判断されると保険金はおりません。しかし、原因が劣化であっても、結果として生じた「水濡れ損害」については補償されるケースもあります。申請には客観的な証拠が必要です。

必ず必要なのが「被害状況の写真」です。修理を始める前に、漏水箇所、濡れた床、汚れた壁などを詳しく撮影してください。修理業者が撮影してくれることもありますが、自分でも撮っておくことをお勧めします。修理が終わってからでは証拠が残りません。

その他、修理業者からの「修理見積書」と「事故状況報告書」が必要です。業者が「これは老朽化ですね」と見積書に書くと、保険審査に通らない可能性が高くなります。保険申請に慣れている業者であれば、適切な写真撮影や書類作成をサポートしてくれます。

申請トラブルを防ぐために申請前に確認すべきこと

保険申請でトラブルにならないために、申請前に保険代理店や専門家に相談してください。自己判断で「古くなったから壊れた」と伝えてしまうと、本来もらえるはずの保険金がもらえなくなることがあります。

「いつ」「どこで」「何が原因で」漏水したかを正確に伝える必要があります。特に「突発性」があったかどうかが審査の分かれ目です。また、免責金額(自己負担額)の設定も確認してください。被害額が免責金額以下の場合は、保険金は出ません。

保険申請の代行を謳う怪しい業者(成功報酬で高額な手数料をとる業者)には注意してください。まずは契約している保険会社や代理店の窓口に連絡し、手続きの手順を聞くのが一番安全です。正当な権利として、使える補償はしっかりと使いましょう。

失敗しない床下漏水修理業者の選び方

床下漏水の修理は、業者選びで決まると言っても過言ではありません。技術力不足の業者に頼むと、漏水が止まらないばかりか、不要な工事で高額請求されることもあります。信頼できる業者を見極めるための3つのポイントを紹介します。

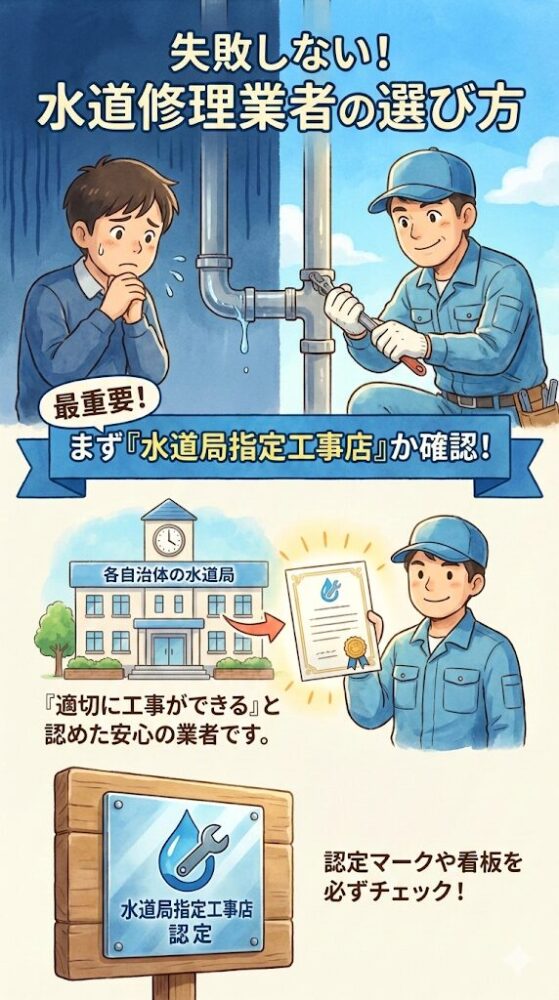

- 「水道局指定工事店」であるかを確認する

- 調査機器(サーモグラフィ等)を保有しているか

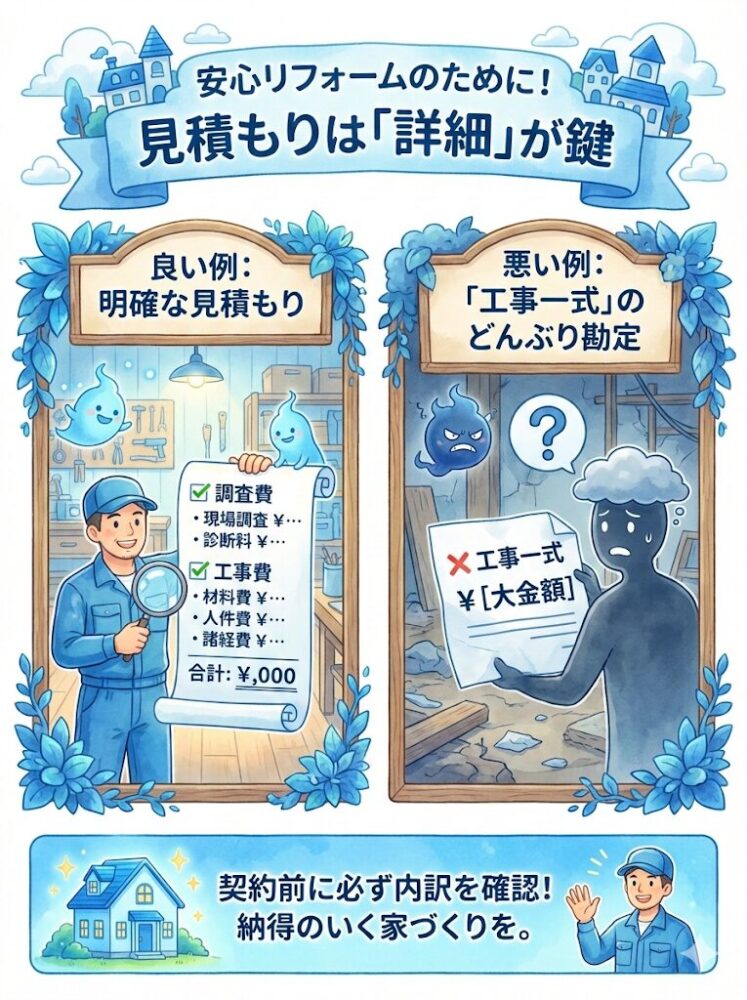

- 見積もりが明確か(調査費と工事費が分かれているか)

「水道局指定工事店」であるかを確認する

まず、「水道局指定工事店(指定給水装置工事事業者)」であるかを確認してください。これは、各自治体の水道局が「適切に工事ができる」と認めた業者のことです。

指定工事店でなければ、水道管の工事を行うことは法律(水道法)で認められていません。また、漏水による水道料金の減免申請(返金手続き)をするには、指定工事店による修理証明書が必要です。無資格の業者に頼むと、減免申請ができず、高くなった水道代を全額払うことになります。

業者のホームページを見るか、電話で「◯◯市の指定工事店ですか?」と聞いてください。自治体の水道局のホームページでも、指定工事店の一覧が公開されています。最低限の資格として、これを持っていない業者は候補から外してください。

漏水調査機器を保有しているか

専門的な調査機器を保有しているかどうかも、技術力を測る指標になります。「経験と勘」だけに頼る業者は、原因特定に時間がかかり、あちこち床を壊されるリスクがあります。

漏水探知器を持っている業者は、水漏れ箇所をピンポイントで特定できます。また、音聴棒だけでなく、数値で漏水を判断できる機材を持っているかも重要です。

ホームページの「使用機材」や「施工事例」のページをチェックしてください。機材への投資をしている業者は、漏水調査に力を入れている証拠です。「どんな機材を使って調査しますか?」と質問してみるのも良いでしょう。明確に答えられる業者は信頼できます。

見積もりが明確か(調査費と工事費が分かれているか)

契約前に必ず見積書を取り、内訳が明確かどうかを確認してください。「工事一式」としてどんぶり勘定で金額を出してくる業者は危険です。

「調査費」「出張費」「部品代」「技術料」「廃棄処分費」などが細かく記載されているかを見てください。特に、調査費と修理工事費が分かれていることが重要です。

もし調査で原因が分からなかった場合、費用はどうなるのかも事前に確認しておきましょう。複数の業者から見積もりをとる(相見積もり)のも有効です。極端に安すぎる業者や、逆に相場より高すぎる業者を見抜くことができます。説明が丁寧で、納得できる根拠を示してくれる業者を選んでください。

まとめ

床下漏水は、放置すればするほど家の寿命を削り、修理費用も高額になります。しかし、早期に発見できれば、簡単な修理で済み、被害を最小限に抑えることができます。

最後に、この記事の要点を復習しましょう。

- まずは家中の水を止めて水道メーターのパイロットを確認する

- 点検口から「目視・臭い・音」を確認し、外壁の濡れもチェックする

- 漏水していたら、まず止水栓を閉めて応急処置を行う

- 修理は必ず「水道局指定工事店」に依頼し、見積もりを比較する

- 火災保険の「水濡れ補償」が使えるか確認する

「おかしいな?」と思ったら、今すぐ水道メーターを見に行きましょう。その小さな行動が、あなたの大切な家と資産を守ることにつながります。自分で原因が分からない場合は、迷わずプロの力を借りてください。