広告

キッチンや浴室での突然の水漏れは、不安やストレスをもたらします。水漏れは家庭でよく起こるトラブルの一つですが、プロへ修理を頼むべきかは判断が難しい問題です。

この記事では混合栓の水漏れ対処法や自分で修理する方法、プロに依頼するときのポイントを解説します。記事を読むと水漏れの問題に迅速な対応ができるようになります。

水漏れが起きたら、止水栓を閉めて二次被害を防ぎましょう。パッキンなどの部品は家庭でも交換が可能です。修理ができない場合や水漏れが手に負えない場合は、プロに相談してください。

混合栓の水漏れが起きたらすべきこと

混合栓の水漏れが発生した場合、迅速な対応が必要です。以下の方法をチェックしてください。

- 水漏れの初期対応と安全確保

- 水漏れの対処法

水漏れの初期対応と安全確保

水漏れを発見した際は、速やかな初期対応が重要です。感電や家財への被害、二次的な事故の防止のために安全を確保してください。

- 主電源を切って感電のリスクを回避する

- タオルやバケツで受け止め、床や家財へのダメージを最小限に抑える

床が濡れると滑りやすくなる可能性があるので、転倒しないよう注意が必要です。電気機器の近くでの水漏れ対応は危険が伴うため、専門家へ連絡を取りましょう。水漏れの初期対応を行うと被害を最小限に抑え、安全を確保できます。

水漏れの対処法

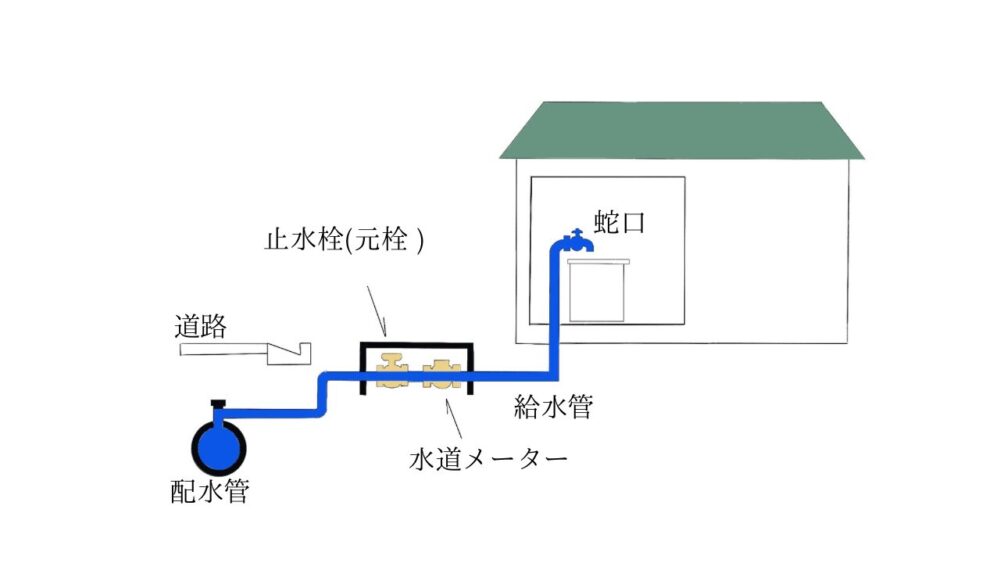

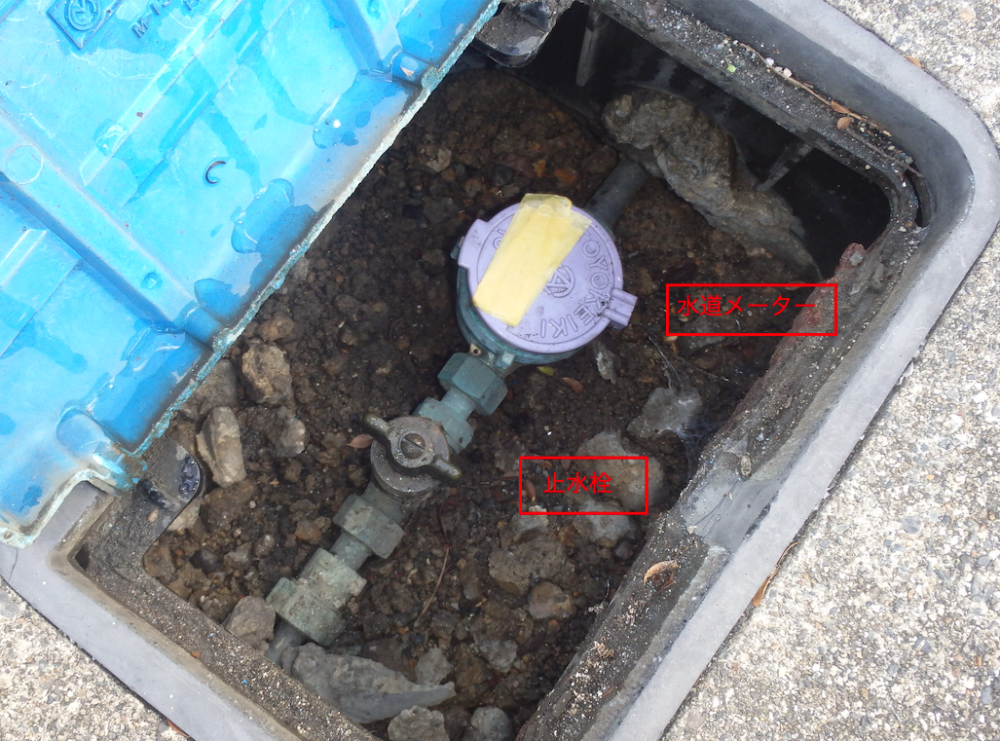

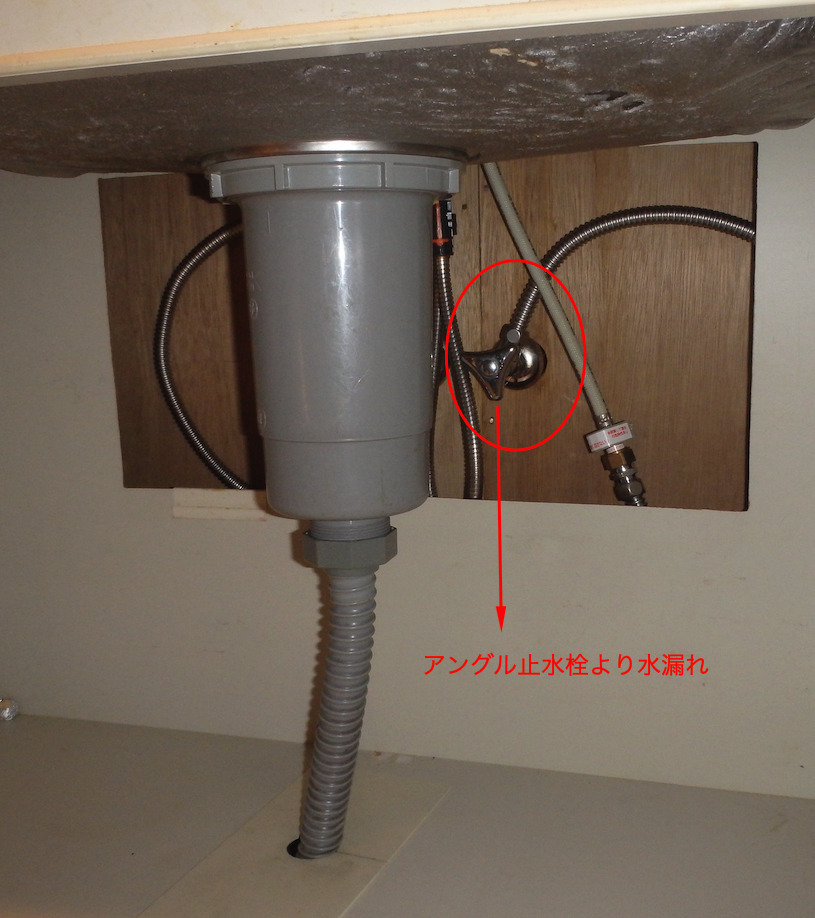

水漏れを見つけたときは、直ちに対処することが重要です。まずは被害の拡大を防ぐために、元栓を閉めて水の流出を止めてください。元栓を見つけて閉めた後は、水が止まったことを確認します。

混合栓下のアングル止水栓を閉めてみて漏水が止まるか確認

漏水が止まらない場合、家の元栓を閉めて漏水が止まるか確認

この元栓を閉めると家全体の水が止まるので至急の対処が必要です。

原因が分からない場合は、専門家に相談することをおすすめします。応急処置としてテープや防水シールを使って一時的に水漏れを止めることも可能です。水漏れの状況は、写真に撮っておくと後で役立ちます。

適切なステップを踏むことで水漏れによる被害を最小限に抑え、速やかに問題を解決できます。定期的なメンテナンスを行い、未然に水漏れを防ぎましょう。

混合栓の水漏れはなぜ起きる?

混合栓の水漏れは放置すると、水道料金の無駄遣いや家の構造部分への被害につながることがあります。早く水漏れの原因を特定して対処しましょう。

- 水漏れの主な原因

- 水漏れ箇所の特定方法

水漏れの主な原因

水漏れは生活を快適に送る上で大きな問題となります。原因は多岐にわたり、正確な特定が必要です。

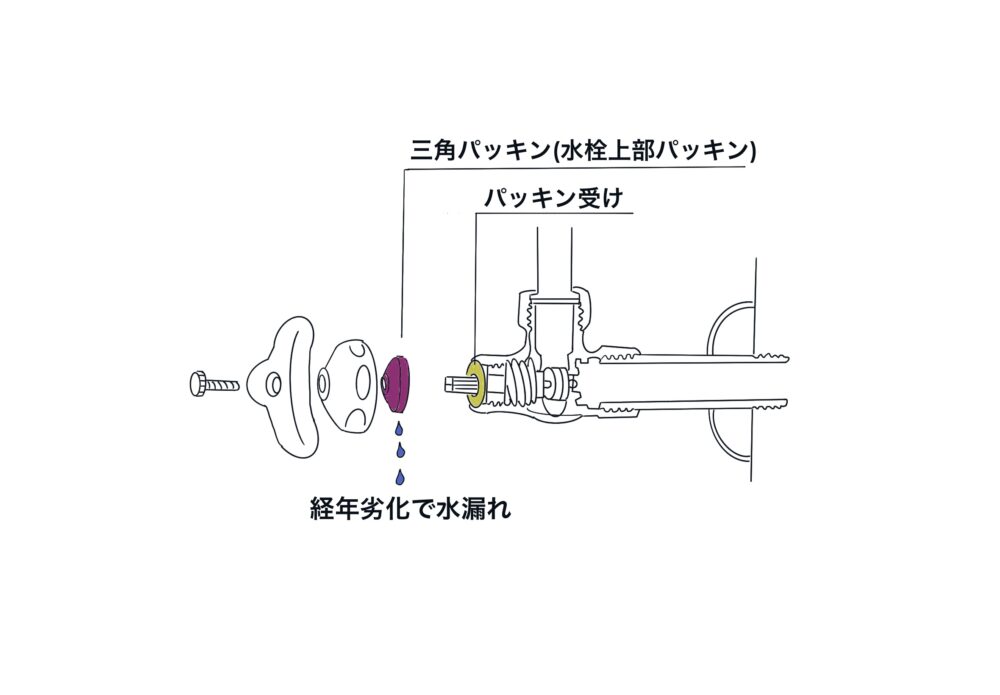

水漏れの原因としてよくあるのはパッキンやシール部分の劣化です。パッキンやシールは時間が経つと自然に劣化し、水が漏れるようになります。他に以下の原因があります。

- 水道の組み立て不良や締め付け不足している

- 水圧が通常より高いことで負担がかかる

- 硬水によるカルシウム堆積する

- 部品の腐食や錆がでる

- 異物の混入や詰まり

- 温度変化による部品の伸縮による

不適切な使用やメンテナンスが行われていない場合、予期せぬ水漏れが発生することがあります。水漏れの原因を理解し、適切なメンテナンスを行うことが重要です。

水漏れ箇所の特定方法

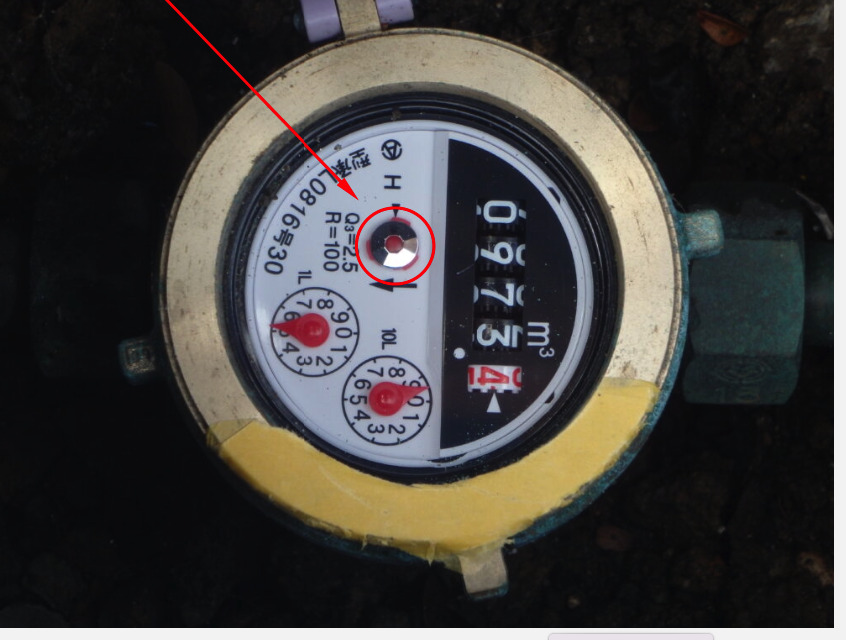

水漏れ箇所を特定することは、迅速な修理につながります。水漏れの確認方法は水道のメーターを確認することです。水を使っていない時間にメーターの動きを見て、動いていたら水漏れが起きている証拠になります。

疑わしい箇所に紙タオルやティッシュを当て、湿っているかをチェックするのも有効です。壁や床が濡れている場合、水漏れしている可能性が高いです。目視で確認が難しい場合は、静かな環境で水漏れの音を聞きましょう。

染料や食紅を水に垂らし、色が漏れる場所を追跡する方法もあります。配管の継ぎ目や接続部分は水漏れが起こりやすいため、注意深くチェックすることが重要です。水漏れ探知器を使用すると、目に見えない漏れを見つけられます。

蛇口やバルブを締めてから再び開くと、漏れが改善するかをテストすることもできます。定期的な保守点検は漏れを早期の発見が可能です。水漏れの状況や原因に応じた修理方法を理解すると、混合栓の問題を解決できます。

水漏れ箇所別セルフチェックリスト

混合水栓の水漏れは、発生場所によって原因が異なります。まずは水がどこから漏れているのかを確認してください。漏れている箇所を把握できれば、必要な部品や修理の方向性が見えてきます。落ち着いて、丁寧に確認することが解決への第一歩です。

- ハンドル根元が滲むときの確認ポイント

- 吐水口がポタポタ止まらないときの確認ポイント

- 本体継ぎ目・裏側が濡れているときの確認ポイント

ハンドル根元が滲むときの確認ポイント

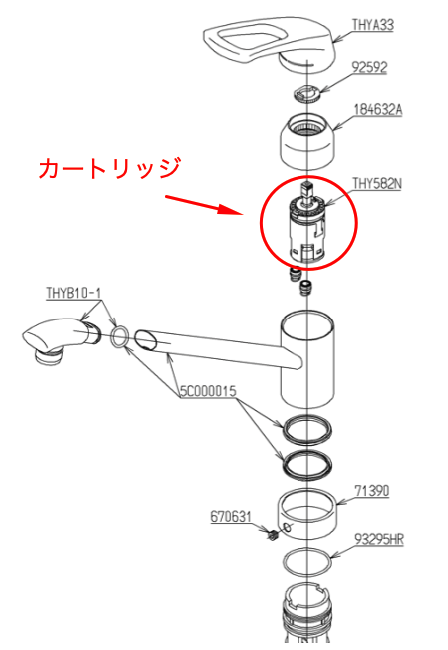

ハンドル(レバー)の根元から水が滲み出ている場合、主な原因は内部部品であるパッキンやカートリッジの劣化です。

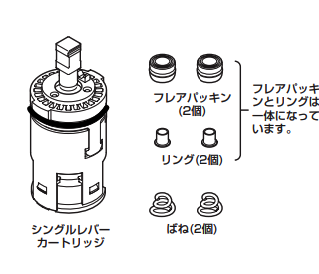

パッキンは水漏れを防ぐゴム製の密閉部品で、経年劣化や摩耗によって密閉性が低下すると、水がじわじわと漏れ出すようになります。カートリッジは水量や温度を調節する重要な部品で、こちらも使用年数とともに劣化し、水漏れの原因になることがあります。とくにハンドルを動かしたときに漏れがひどくなる場合は、これらの部品に異常がある可能性が高いと考えられます。

まずは止水栓を閉めて水の供給を止めましょう。そのうえでハンドル部分を慎重に分解し、パッキンやカートリッジの状態を確認します。ひび割れ、変形、ゴムの硬化などが見られる場合は、交換が必要です。交換の際は、部品の型番を確認し、適合する製品を準備しましょう。水を止めている状態でも少しずつ漏れている場合は、パッキンの交換だけで改善するケースが多いです。一方で、ハンドルを左右に動かしたときに漏れが増す場合は、カートリッジ全体の劣化が疑われるため、カートリッジの交換も検討が必要です。

また、ハンドルにガタつきがある場合には、内部の締め付けナットが緩んでいることもあります。この状態では内部パーツが正しい位置に保持されず、水漏れが発生しやすくなります。ナットの締め直しも忘れずに確認しましょう。

吐水口がポタポタ止まらないときの確認ポイント

水を止めているにもかかわらず、吐水口(蛇口の先端)からポタポタと水が垂れ続ける場合は、内部のバルブカートリッジに問題がある可能性があります。

バルブカートリッジは、水栓の内部で水の出し止めを制御している重要な部品です。この部品が劣化したり、異物が入り込んだりすると、しっかりと水を止められなくなり、水漏れの原因になります。特にシングルレバー式の混合水栓では、カートリッジの摩耗や破損がよくあるトラブルです。吐水口からの水漏れは、水道料金の無駄につながるため、放置せず早めに対応することが大切です。

まずは止水栓をしっかり閉めてから作業を開始してください。次にレバーハンドルを取り外し、内部のカートリッジを交換します。カートリッジは機種によって形状や構造が異なるため、必ず使用している水栓の型番に合った純正部品や適合品を選ぶことが必要です。交換方法は、製品の取扱説明書やメーカーの公式サイトに記載されていますので、事前に確認しておくとスムーズです。

本体継ぎ目・裏側が濡れているときの確認ポイント

水栓本体の継ぎ目やシンクとの接地部分、給水管・給湯管の接続部が濡れている場合は、ナットの緩みやパッキンの劣化が原因であることが多いです。

ナットは長期間の使用や振動によって少しずつ緩むことがあります。パッキンは接続部の隙間を密閉するゴム製の部品ですが、時間の経過とともに硬化し、劣化が進むと水漏れが起こりやすくなります。これらの不具合は、シンク下の収納スペースに水が染み出し、カビの発生や木材の腐食といった二次被害につながる恐れがあるため注意が必要です。とくに見えづらいシンク下での水漏れは気づきにくく、発見が遅れがちです。

点検の際は、まず止水栓をしっかり閉めてから、懐中電灯を使って接続部を照らし、ナットに緩みがないか確認します。ナットが緩んでいる場合はレンチを使って適度に締め直してください。それでも水漏れが止まらない場合は、パッキンが劣化している可能性が高いため、新しいものに交換します。とくに給水管や給湯管との接続部は力加減が重要なので、慎重な作業が求められます。

混合水栓と壁や天板との接続部分、本体の継ぎ目から水が滲み出ている場合には、シール不良や配管の緩みが原因と考えられます。これらは比較的深刻な水漏れに分類されるため、早期対応が重要です。まずは濡れている箇所を乾いた布でしっかり拭き取り、水がどこから漏れているかを正確に特定します。とくに混合水栓の根元や配管との接続部は重点的にチェックしてください。

ナットの緩みが原因であることも多く、シンク下の収納を開けて、蛇口を固定している取付ナットの状態を確認しましょう。緩んでいれば、工具を使って適切に締め直しましょう。また、配管の接続部にあるナットも同様に点検しますが、締めすぎるとパッキンが破損することがあるため、力加減には注意してください。

水漏れが招く二次被害とリスク

混合水栓からの水漏れは、水が無駄になるだけでは済みません。放置すれば床材の劣化やカビの発生、さらには建材の腐食など、思わぬ二次被害を引き起こす恐れがあります。被害を最小限に抑えるには、早めの発見と対応が欠かせません。具体的にどのようなリスクがあるのかを把握しておくことで、適切な行動につながります。

- フローリング・収納内部のカビと腐食

- 水道料金増加シミュレーション

- 隠れ配管損傷を早期発見するコツ

フローリング・収納内部のカビと腐食

シンク下や洗面台下の収納スペースは、湿気がこもりやすく、水漏れが起きると短期間でカビや腐食が進行する恐れがあります。

とくに床材がフローリングやクッションフロアの場合、長時間水にさらされると、シミができたり変形したりするだけでなく、劣化や腐食にまでつながることがあります。カビはアレルギーの原因にもなるため、健康への影響も無視できません。このような収納部分は日常的に目が届きにくいため、意識して定期的に点検することが重要です。

湿ったようなにおいがしたり、収納している物が濡れていたりする場合は、水漏れの兆候である可能性があります。早めに気づくことで、被害の拡大を防ぐことができます。換気を意識し、除湿剤を設置するなどの予防対策も効果的です。

水道料金増加シミュレーション

蛇口からの「ポタポタ」という小さな水漏れでも、放置すれば家計に大きな負担を与えることがあります。

水漏れ1滴がもたらす水道代への影響

以下のシミュレーションをご覧ください。

| 項目 | 漏水量の目安 |

| 1秒に1滴(約0.3ml) | 約18ml/1分間 |

| 1時間あたり | 約1.08L |

| 1日あたり | 約26L |

| 30日間 | 約780L(浴槽約4杯分) |

これだけの水が無駄になれば、当然、水道代もかさみます。

水道代に与える影響

水道料金は地域や契約内容によって異なりますが、毎月の漏水が続けば、年間で数千円~数万円の出費増になるケースも珍しくありません。

水漏れに気づくサインとは?

- 水道の使用量が急増した

- 検針票で前月との大きな差がある

- 使っていない時間でも水道メーターが回っている

これらに当てはまる場合、どこかで水漏れが発生している可能性があります。

隠れ配管損傷を早期発見するコツ

壁の中や床下など、見えない部分を通っている配管から水漏れが発生している場合、発見が遅れがちで、被害が大きくなる傾向があります。壁にシミができている、床がきしむ、特定の場所だけカビ臭い、水道を使っていないのに水道メーターが回っている、といった場合は隠れた配管からの水漏れを疑う必要があります。

定期的に水道メーターを確認する習慣をつけるのが、早期発見のコツです。

家中の蛇口を全て閉めた状態で、水道メーターのパイロット(小さな円盤状の部分)が回転していないか確認しましょう。もし回転している場合は、どこかで水漏れが発生している可能性が高いです。すぐに専門業者に点検を依頼しましょう。

応急処置のやり方と注意点

部品交換や業者の対応まで時間がかかる場合には、水漏れを一時的に抑える応急処置の方法を知っておくと役立ちます。ただし、応急処置はあくまでも一時的な対応であり、根本的な解決には至りません。処置後はできるだけ早く、専門業者による修理や部品交換を行うことが重要です。

- シールテープで一時止水する手順

- 防水パテ・自己融着テープの使い方

- 止水栓が固着して回らない場合の対処

シールテープで一時止水する手順

ネジ接続部分から水漏れした際は、シールテープで一時的に補修できます。配管のネジ山に巻き付けて隙間を埋めることで、水漏れを防ぐ効果があります。シールテープはホームセンターなどで数百円と手頃な価格で購入できます。常備しておくと、急な水漏れ時に便利です。

作業を行う前に、まず止水栓を閉め、水漏れ箇所の水分を乾いた布でしっかりと拭き取ります。止水栓は通常、シンク下の収納内にある小さなハンドルです。時計回りに回すことで閉められます。次に、水漏れ箇所のナットを工具でゆるめ、古いシールテープを取り除きます。新しいシールテープは、ネジの回転方向(時計回り)と同じ向きで巻きます。この際、テープを軽く引っ張りながら、3〜5周ほど巻くのがポイントです。

テープを巻き過ぎるとナットがうまく締まらなくなるので注意しましょう。巻き終えたらテープを指で押さえて密着させ、配管を元通りに取り付けます。ナットを締める際は強く締めすぎないよう注意してください。締めすぎると部品が破損する可能性があります。適度な力加減で締めましょう。

最後に止水栓を開け、水漏れが止まったかを確認します。この補修はあくまでも一時的なものなので、根本的な修理としてパッキン交換などを早めに行うことをおすすめします。

防水パテ・自己融着テープの使い方

水栓本体にひび割れがあり、シールテープで対応できない場合は、防水パテや自己融着テープが有効です。

防水パテは粘土のような素材で、水漏れ箇所に直接盛り付けて固めることで水漏れを防ぎます。自己融着テープは巻き付けるだけでテープ同士が自然に密着するため、簡単に水漏れを止められます。どちらの場合も作業前には必ず止水栓を閉め、水漏れ箇所を清潔な状態にしておきましょう。

防水パテや自己融着テープはあくまで応急処置用であり、長期間の使用には適していません。防水パテを使用する際は、手でよく練り柔らかくしてから、水漏れしている部分にしっかりと押し付けるように塗布します。ただしパテは完全に硬化するまで時間がかかる場合があるため、メーカーが推奨する硬化時間を守ってください。自己融着テープを使う際のポイントは、テープ幅の半分ほどを重ねながら1.5〜2倍に引き伸ばして巻くことです。巻き終えた後は軽く押さえつけ、テープ同士が密着しているか確認しましょう。施工後、止水栓を開いて水漏れが解消されているかを必ずチェックしてください。

さらに、防水パテや自己融着テープは、水漏れが止まらない緊急時や、配管を外せない状況でも利用可能です。特に水が出続けている場合にも迅速に対応できるため、家庭に常備しておくと便利なアイテムです。ただしこれらの方法はあくまで一時的な解決策です。完全に修理するためにはパッキンやカートリッジなど、適切な部品交換が必要です。早めに専門業者に依頼するか、正しい修理部品を用意して根本的な修理を行うことをおすすめします。

止水栓が固着して回らない場合の対処

応急処置や修理作業の前には、必ず止水栓を閉める必要があります。ただし、長年使用されていない止水栓はサビや水垢の影響で固着しており、簡単に回らないことがあります。

無理に力を加えると、止水栓本体や接続されている配管を損傷する危険があるため注意が必要です。まずは止水栓の周囲を清掃し、目に見える汚れやサビを取り除きます。その後、潤滑剤や浸透性のあるサビ取りスプレーを少量吹きかけて、10分程度放置してから再度試してみましょう。それでも動かない場合は、ウォーターポンププライヤーやモンキーレンチを使い、ゆっくりと力を加えてみます。配管側には別の工具でしっかりと固定し、余計な負荷がかからないようにしてください。無理な力を一方向に加えるのではなく、左右に少しずつ動かすようにすると、固着が解消されることがあります。

それでも回らない、もしくは破損のリスクが高いと感じた場合は、無理に作業を続けるのではなく、水道業者への相談をおすすめします。古い住宅では、止水栓が完全に劣化しており、交換が必要になるケースも少なくありません。また、メインの元栓を閉めた上で作業する方法もありますが、専門的な知識がない場合はトラブルを悪化させてしまう恐れがあるため、自力での対応が難しいと判断した場合は、早めの専門業者への依頼が安心につながります。

混合栓タイプ別の原因と対処

混合栓からの水漏れは、日常生活において多くの方が経験する問題です。混合栓には種類ごとに適した対処法が存在します。使用している混合栓のタイプを把握することから始めましょう。

シングルレバー混合栓

シングルレバー混合栓は、一つのハンドルで温度と水量を調整できるタイプです。シングルレバーの水漏れは、多くの場合カートリッジの劣化が原因です。水漏れに気づいたら、すぐに水道の元栓を閉めて安全を確保しましょう。

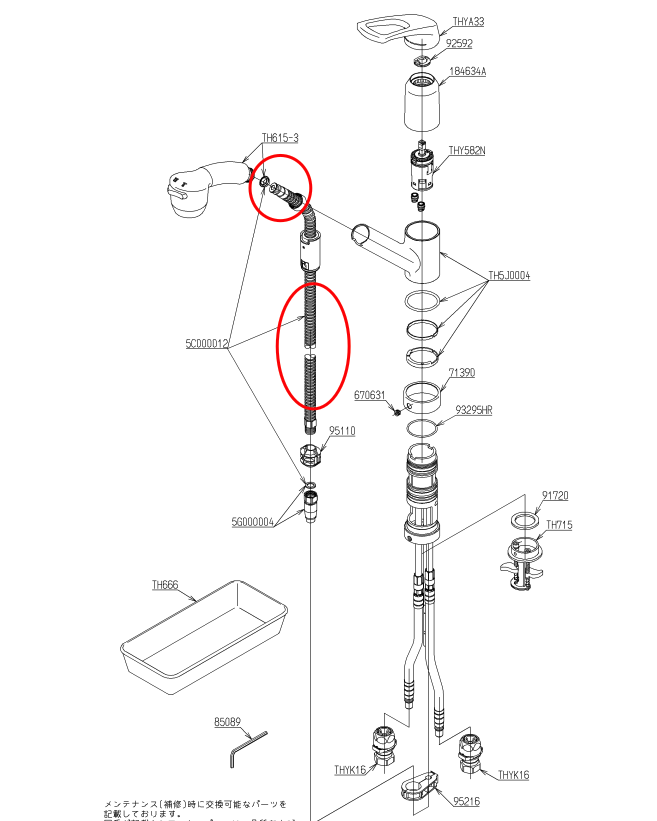

新しいカートリッジに交換することが、水漏れを止めるための方法です。シングルレバーのハンドルを外して内部にあるカートリッジにアクセスします。カートリッジはシングルレバーの特定のモデルに合ったものを選ぶ必要があります。

修理が完了したら、ハンドルを元に戻して元栓を開いて水漏れが止まったかを確認してください。正しい手順で対応すれば、シングルレバーの水漏れは自分でも修理できます。

カートリッジは水栓の品番によって異なります、しっかり調べてから発注して下さいね。

シングル混合栓 ハンドル下、パイプ先からの水もれ修理/SANEI KS-12-2

kaiketsuchomovie

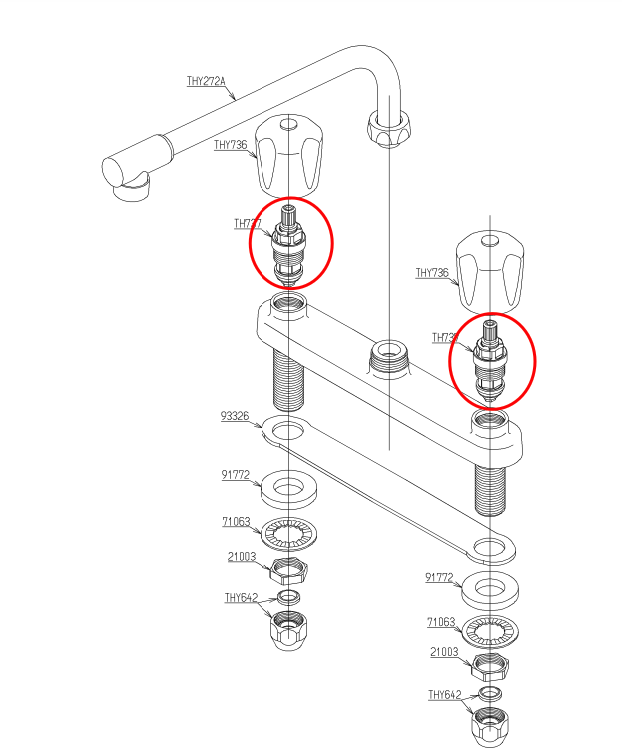

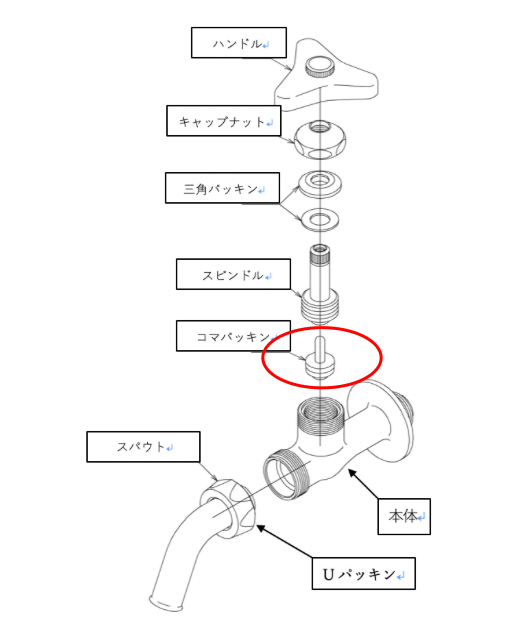

ツーハンドル混合栓

ツーハンドル混合栓は、左右のハンドルを別々に操作して温度と水量を調整できるタイプです。水漏れが起きる主な原因は、パッキンの劣化や栓とパイプの接続部が緩んでいることです。

ツーハンドルはハンドルを締めることで止水する仕組みです。修理にはハンドルの取り外しや栓芯とパッキンを点検する必要があります。適切な交換部品を用意することが重要です。修理の際にはハンドルを締めすぎないよう注意が必要です。

作業を行う前には、給水を停止することで安全に修理を行えます。ツーハンドル混合栓は構造が単純なため、適切なメンテナンスと定期的な点検で長持ちさせることが可能です。

ツーバルブ混合栓 パイプ先からの水漏れ修理(固定コマパッキンの交換) /SANEI KS-25

サーモスタット混合栓

サーモスタット混合栓は、ハンドルの操作で温度を自動で調整してくれるタイプです。サーモスタット混合栓は、開閉バルブの劣化が水漏れの原因になります。

修理にはハンドルの取り外しやパッキンを点検する必要があります。開閉バルブを交換する際には専門的な工具が必要となる場合があります。安全対策と注意点を守りながら作業することが重要です。

漏れが再発しないように修理後は必ず動作確認を行います。適切なステップを踏み修理すると、長期的に快適な使用ができます。

浴室サーモスタット混合水栓のサーモユニット交換方法

住まいる水道

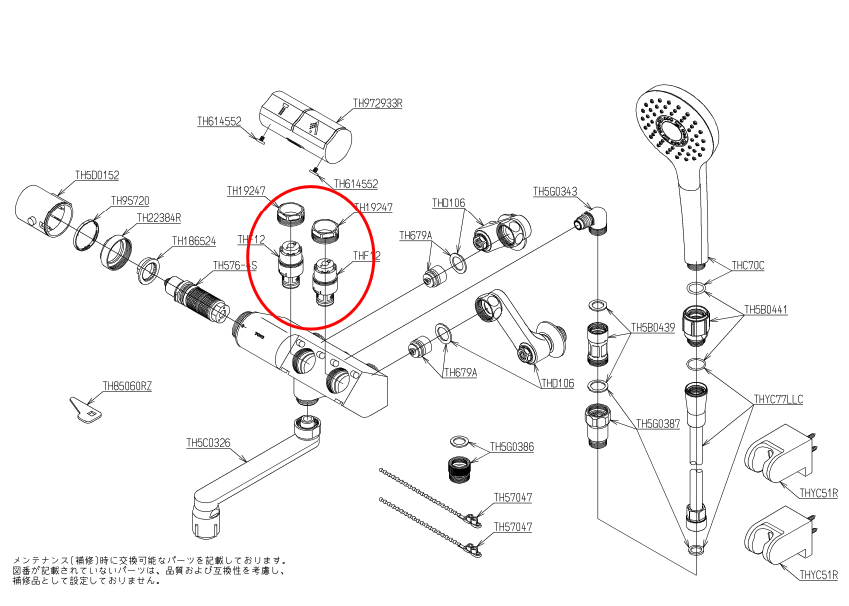

型番・部品の調べ方と入手先

混合水栓の修理や部品交換には、正確な型番や部品情報が必要です。メーカーや製品によって適合する部品が異なるため、間違った部品を購入しないように注意しましょう。ここでは、型番の確認方法と部品の入手先について解説します。

- 本体プレート・刻印で型番を確認

- メーカー別(TOTO/LIXIL/KVK)パーツ検索のコツ

- ホームセンターと通販の購入ガイド

本体プレート・刻印で型番を確認

混合水栓の型番は、製品本体の目立たない場所に記載されているのが一般的です。確認できる位置としては、本体下部や背面、レバーハンドル周辺にあるシールやプレート、または本体に直接刻まれている刻印などが挙げられます。

「品番」や「MODEL」などの表記の後に続く英数字が型番です。場所によっては見つけにくいため、鏡を使ったりスマートフォンで撮影したりすると、確認しやすくなります。長年使用していると、シールが剥がれていたり、刻印が薄れて読みにくくなっているケースもあるため注意が必要です。どうしても型番が判別できない場合は、水栓全体の写真を撮影しておくと便利です。メーカーや販売店に問い合わせる際、写真があるとスムーズに確認できます。

メーカーによっては、公式サイトに製品検索ができるページを用意しており、写真から型番を特定できるサービスを提供していることもあります。また、取扱説明書や保証書が残っている場合、そちらに型番が記載されていることがあるため、まずは確認してみてください。

メーカー別(TOTO/LIXIL/KVK)パーツ検索のコツ

主要な水栓メーカー(TOTO、LIXIL、KVKなど)のウェブサイトでは、水栓の型番から交換用部品を簡単に調べられます。

TOTOなら「COM-ET(コメット)」、LIXILでは「いいナビ」、KVKでは公式サイト「水まわり創造企業 KVK」内のパーツショップで部品検索ができます。確認した型番を入力すると、使用されている部品の一覧や分解図が表示されます。

部品名に加えて、部品番号も控えておくと注文がスムーズになります。また分解図を見れば、どの位置にどの部品が必要か視覚的に分かり、必要な部品を特定しやすくなります。ウェブサイト上で部品が特定できない場合は、メーカーのカスタマーセンターに直接問い合わせてみましょう。型番や水栓の写真を準備しておくと、具体的で分かりやすいアドバイスがもらえます。

ここからは主要メーカーごとに具体的な部品検索方法を解説します。

TOTOでは「TOTO パーツ商品検索」ページで型番を入力して部品を探せます。型番が不明でも、カテゴリーを順番に絞り込んで該当製品を見つけることができます。TOTOは古い水栓の交換部品も比較的充実しています。

LIXILは「LIXIL パーツショップ」で型番検索が可能です。型番が分からなくても写真から類似の製品を探すこともできます。INAXブランドの古い製品の部品にも対応しているのが特徴です。

KVKは「KVK パーツショップ」で部品を調べられます。KVK製品は水栓本体に「KVK」のロゴとともに4桁程度の型番が刻印されていることが多いため、一度確認してみましょう。

どのメーカーも電話やメールによる問い合わせを受け付けています。型番が不明なときは、水栓の写真を撮影して問い合わせると確実です。

ホームセンターと通販の購入ガイド

交換部品は、ホームセンターや水まわり専門店、インターネット通販で入手できます。それぞれの特徴を理解し、自分に合った購入方法を選びましょう。

ホームセンターでの購入

ホームセンターでは、実物を手に取って確認できるため、サイズや形状を目で見て確かめたい方に向いています。店員に相談できる点も安心材料のひとつです。ただし、すべてのメーカーの部品を常備しているわけではなく、特殊な部品や旧型モデルの在庫がないこともあります。急ぎの場合は、事前に電話で在庫を確認しておくとスムーズです。

インターネット通販での購入

ネット通販は、品揃えの多さが魅力です。メーカー純正品や互換品などを比較しながら選べます。Amazon、楽天市場のほか、メーカー直営の公式オンラインショップも信頼性が高くおすすめです。送料や到着日を事前に確認しておくとトラブルを防げます。ただし、画像や説明だけで適合するかを判断する必要があり、購入ミスのリスクがある点には注意が必要です。特にパッキンやカートリッジは類似品が多いため、できるだけ型番が一致する純正品やメーカー推奨の適合品を選びましょう。

混合栓の水漏れを自分で修理する方法

混合栓の水漏れは、家庭でよく発生するトラブルの一つです。自分で修理を行うと、専門業者への依頼をせずにコストを抑えて問題を解決できます。修理を安全で効率的に行うためには、修理の手順を理解して必要な道具を用意することが必須です。

水漏れ修理に必要な道具の準備と、パッキンやカートリッジの交換方法の手順を解説します。情報を参考に、家庭の混合栓の水漏れを解決しましょう。

必要な工具と事前準備

混合栓の水漏れを自分で修理する際には、必要な工具と事前準備が重要です。修理をスムーズに行うためには、以下の道具を準備してください。

- モンキーレンチまたはパイプレンチ

- プラスドライバーとマイナスドライバー

- 六角レンチセット

混合栓を分解し、内部のパッキンやカートリッジなどの消耗品を交換する際に使用します。

交換部品なども事前に準備が必要です。

- 交換用のパッキンやカートリッジ

- バケツまたはタオル(水を受けるため)

- ライトまたは懐中電灯(作業箇所を明るく照らすため)

- ゴム手袋

- 取扱説明書(混合栓のメーカーと型番を確認するため)

準備を整えることで水漏れの修理がスムーズに、効率的に行えるようになります。修理への不安を減らすために準備は重要です。

パッキン交換

蛇口からの水漏れは多くの場合、パッキンの劣化が原因です。水漏れがわかったら、以下の手順でパッキン交換をしましょう。

- 水を止める

- 蛇口を分解する

- 古いパッキンを取り除く

- 新しいパッキンに交換する

パッキンにはさまざまなタイプとサイズがあるため、蛇口のモデルに適したものを選ぶことが重要です。パッキンを適切な位置にセットすることが必須です。交換後は蛇口が正常に機能しているかを必ず確認してください。

修理に自信がない場合は水漏れを防ぐためにも、専門業者への依頼がおすすめです。パッキン交換をすると、安心して使用を続けられます。

蛇口のパッキン交換方法『プロが教える』ケレップ・水栓上部パッキン・Uパッキン

すいどうわーかー

カートリッジ交換

混合栓が水漏れする原因の一つはカートリッジの故障です。水漏れを解決するため、カートリッジ交換は欠かせません。正しい手順でカートリッジ交換を行うことにより、混合栓の機能を復旧させることが可能です。

- 混合栓のメーカーと型番を確認して正しいカートリッジを準備する

- 水道の元栓を閉める

- 混合栓のハンドルを外し、カバーや固定ネジを取り除く

- 古いカートリッジを取り出し、新しいカートリッジに交換する

- 新しいカートリッジを固定し、ハンドルとカバーを元に戻す

- 元栓を開いて漏れを確認する

カートリッジを交換することで水漏れを止め、水温と流量の調整が正確にできるようになります。適切な手順を踏むと、混合栓を安心して使用できるようになります。

その他の部品交換

混合栓の水漏れを修理する際、パッキンやカートリッジだけではなく、他の部品のチェックも重要です。水漏れは複数の部品が原因のこともあるので、部品を確認して必要に応じて交換してください。

ホースや接続部品に緩みがある場合は締め直す必要があります。エアレーターの詰まりも水漏れの一因となり得るため、定期的な清掃をしましょう。

以下の場合には交換が必要です。

- シャワーヘッドやフレキシブルホースの痛みが見られる

- 止水栓や水栓本体が損傷している

シャワーヘッドやフレキシブルホースの痛みが見られる

シャワーホースは、長期間の使用や頻繁な曲げ伸ばしにより、素材が劣化して裂けたり穴が開くことがあります。特に、ホースが硬くなってきた場合は劣化のサインです。ホースの途中から水が漏れると、水圧が低下し、使用中に周囲が水浸しになることがあります。

シャワーホースの劣化や破損水漏れの原因と対策

- 原因

- シャワーホースの劣化や破損

- 対策

- シャワーホースの交換

⭐️ 止水栓を閉める: 作業前に必ず止水栓を閉め、水の供給を止めます。

⭐️ ホースの取り外し: モンキーレンチを使用して、ホースを水栓本体から外します。

⭐️ 新しいホースの取り付け: 新しいホースを購入し、同様に取り付けます。ホースのサイズと接続部の規格を確認しておくことが重要です。

止水栓や水栓本体が損傷している

自分で修理するのが困難な場合があるため、専門業者への依頼を検討することが望ましいです。混合栓を正常に機能させるためには部品の交換が欠かせません。適切なメンテナンスと修理を心がけることで、快適な水回り環境を維持しましょう。

交換が必要になる寿命・前兆サイン

混合水栓は消耗品であり、いつかは寿命を迎えます。交換時期の目安や、劣化のサインを知っておくことが大切です。適切な時期に交換することで、突然の水漏れトラブルを防ぎ、快適に水まわりを使用できます。

- 使用年数で見る交換目安(10〜15年)

- レバーの重さ・異音など劣化サイン

- メーカー部品供給終了モデルの確認方法

使用年数で見る交換目安(10〜15年)

混合水栓の寿命は、使用状況や水質の影響を受けますが、一般的には10年〜15年程度とされています。

内部に使われているパッキンやカートリッジなどの部品は、これより早く劣化することがあり、不具合が起こる原因になります。もし10年以上使用している混合水栓で水漏れなどのトラブルが発生した場合は、部品の交換だけでなく、本体そのものの交換も視野に入れる必要があります。現在販売されている混合水栓には、節水効果が高く、操作性に優れたタイプも増えています。この機会に、より快適に使える製品へと切り替えるのもひとつの選択です。

ただし、寿命はあくまで目安であり、使用方法や設置環境によって大きく異なります。長く使えるケースもあれば、想定より早く交換が必要になることもあります。快適に使い続けるためにも、定期的な点検を行い、状態を確認することが大切です。

レバーの重さ・異音など劣化サイン

混合水栓が寿命を迎える頃には、操作に違和感が出始めます。次のような症状が見られた場合は、劣化のサインかもしれません。

- ハンドルが重くて動かしにくい

- カートリッジ内部の潤滑不良や部品の摩耗が原因と考えられます。

- 水を出す・止めるときに異音がする(キーキー音・ドンという衝撃音など)

- 内部パーツの劣化や、ウォーターハンマー現象の可能性があります。

- 水量が少ない、出方が不安定になる

- フィルターの詰まりやカートリッジの不具合が疑われます。

- 温度調整がうまくできない

- サーモスタット式の場合、温度調節ユニットの故障が考えられます。

こうした症状は、水漏れの予兆であることもあります。状態が悪化する前に、原因を特定して部品交換や本体交換を検討しましょう。特に異音が続く場合は、配管トラブルにつながるおそれがあるため注意が必要です。

メーカー部品供給終了モデルの確認方法

長年使用している混合水栓は、すでにメーカーでの部品供給が終了している場合があります。

部品の供給期間は、製品の生産終了後おおむね10年程度とされており、それを過ぎると修理用のパーツが入手できなくなるケースもあります。このような場合には修理ができず、本体の交換が必要になることがあります。現在の供給状況は、メーカーの公式サイトやカスタマーセンターで確認できます。水栓の型番が分かれば、部品検索ページを利用することで、供給状況をスムーズに確認できます。

万が一、該当部品の供給がすでに終了していた場合は、代替品の有無を確認しましょう。代替品の取り扱いがない場合には、本体交換が唯一の対応となります。事前に確認しておくことで、急なトラブルにも落ち着いて対処できます。

混合水栓水漏れの定期チェックとトラブル回避のコツ

混合水栓は毎日の使用頻度が高く、水漏れが発生しやすい設備の一つです。放置すると水道料金の増加やカビの発生、最悪の場合は配管トラブルにつながることも。そこで、今回は水漏れを未然に防ぐための定期的なチェック項目や、トラブル発生時の対応方法について詳しく解説します。

- 日常的に行いたい点検項目

- 水漏れ発見後の追加アドバイス

- 長持ちさせるためのメンテナンス

日常的に行いたい点検項目

混合水栓の水漏れを防ぐためには、以下のポイントを定期的に確認しましょう。

1. 水漏れの有無をチェック

- ハンドルや吐水口、接続部分に水滴が付着していないか確認。

- 蛇口を閉めた後もポタポタと水が落ちてくる場合は、水漏れのサイン。

2. ナットやネジの緩み確認

- 水栓の固定部分に緩みがないか確認。

- 必要に応じてモンキーレンチを使い、適度に締め直す。

3. ハンドルやレバーの動き

- スムーズに動かない場合や異音がする場合は、パッキンやカートリッジの劣化が進んでいる可能性があります。

- ゴム製のパッキンやカートリッジの摩耗がないか観察。

- 劣化している場合は早めに交換。

4. 水圧の変化に注意

- 急に水の勢いが弱くなった場合、配管の詰まりやトラブルの可能性。

- 異常がある場合は、フィルターの掃除や業者への相談を検討。

水漏れ発見後の追加アドバイス

水漏れを発見した際は、すぐに適切な対応を取ることが大切です。

1. 迅速に止水栓を閉じる

- 水漏れが続くと床や壁にダメージを与えるため、すぐに止水栓を閉める。

2. 水漏れ箇所の特定

- どこから水が漏れているかを確認し、修理の方向性を判断。

- 写真や動画で記録

- 水が漏れている様子や部品の状態をスマホなどで撮影しておくと、後から専門業者に相談しやすくなります。また、保険適用の際に証拠として活用できる場合もあります。

3. 専門業者に相談

- 自分で対応できない場合は、専門業者に依頼。

- 保険適用の可能性もあるため、賃貸契約の火災保険をチェック。

- 修理依頼の際は複数社を比較

- 業者ごとに部品代や作業内容、出張料金などが異なるため、複数の見積もりを取り比較検討しましょう。口コミや評判もあわせてチェックすると安心です。

長持ちさせるためのメンテナンス

水栓を長く快適に使うために、日頃のメンテナンスも重要です。

1. 定期的な清掃

- 蛇口の表面や散水口の掃除を定期的に行い、汚れを除去。

- 水垢やカルキ汚れは、酢や重曹を活用して落とすと効果的。

2. パッキンの定期交換

- 3〜5年ごとにパッキンを交換すると、水漏れリスクを大幅に軽減。

3. 適切な水圧の維持

- 水圧が高すぎると内部のパーツが劣化しやすくなる。

- 必要に応じて、水圧調整器を設置。

DIY vs プロ依頼 費用と時間のリアル比較

混合水栓の交換や修理は、DIYで対応する方法と、専門業者へ依頼する方法の2つがあります。それぞれにメリット・デメリットがあり、かかる費用や作業に必要な時間も異なります。自分のスキルや状況に合わせて、最適な方法を選択しましょう。

- DIYに必要な工具・パーツ費用シミュレーション

- 業者見積もり相場との比較

- DIYで保証が無効になるケース

DIYに必要な工具・パーツ費用シミュレーション

DIYで水栓を交換する場合、新しい水栓本体や交換部品の費用に加え、専用工具の購入費も必要です。最低限そろえるべき工具は、モンキーレンチ、ウォーターポンププライヤー、シールテープ、雑巾などがあります。場合によっては、古い水栓を取り外すための専用工具も必要になることがあります。工具を一からそろえる場合、数千円から1万円程度かかるでしょう。

部品代は、パッキンであれば数百円、カートリッジは数千円程度が目安です。水栓本体を交換する場合、製品によって価格は異なりますが、一般的には1万円から数万円程度です。すでに工具を持っている場合や、簡単な部品交換であれば、DIYによって費用を抑えることも可能です。ただし、作業にかかる時間や手間、失敗のリスクも十分に考慮する必要があります。

業者見積もり相場との比較

専門業者に依頼する場合は、部品代や水栓本体代に加え、作業費や出張費が発生します。水漏れ修理の作業費は、原因や作業内容によって異なりますが、一般的な相場は8,000円〜15,000円程度です。水栓本体の交換費用は、水栓の種類にもよりますが、作業費込みで2万円〜5万円程度が目安とされています。複数の業者に見積もりを依頼し、比較検討することをおすすめします。

業者に依頼するメリットは、確実な作業と時間の節約にあります。専門知識と豊富な経験を持つため、迅速かつ適切に対応してもらえます。さらに、作業後に保証が付くケースも多く、万が一不具合が再発した場合も対応してもらえることがほとんどです。費用はDIYに比べて高くなりますが、失敗のリスクや作業の手間を考慮すると、特に作業内容が複雑な場合や自信がない場合には、業者への依頼を検討するのが賢明です。

DIYで保証が無効になるケース

DIYで修理や交換を行うと、メーカー保証や施工業者の保証が無効になる場合があります。特に、取り付けミスによる水漏れや破損が生じた際は、その損害を自分で負担しなければなりません。保証期間中であっても、自身で分解や修理を行ったことが原因で故障した場合は、保証対象外とされるのが一般的です。

賃貸物件では、無断でDIYによる修理や交換を行うと契約違反になる恐れもあります。作業前には、必ず大家さんや管理会社に相談しましょう。DIYに取り組む際はリスクを十分に理解し、慎重に進めることが重要です。不安がある場合は、無理をせず専門業者へ依頼することをおすすめします。

プロに依頼する場合のポイント

混合栓の水漏れ修理をプロに依頼することは賢明な選択と言えます。水漏れの問題は放置すると建物に深刻な被害を引き起こす可能性が高いからです。

適切な業者を見つけるためには、ポイントを押さえておく必要があります。

- 修理の緊急性を検討し、すぐに対応が必要か判断する

- 口コミやレビューで修理業者の専門性や経験を確認する

- 複数の業者から見積もりを取り、費用とサービスを比較する

- 出張料金などの隠れた費用がないか事前に確認する

- 修理保証やアフターサービスの有無を確認する

- 事故に備えて業者が適切な保険に加入しているか確認する

修理の進行状況を明確に説明してくれる業者を選ぶことも忘れてはいけません。コミュニケーションをとることで作業内容や修理の進捗を理解しやすくなり、信頼関係を築きやすくなります。

適切なポイントを押さえておくと、信頼できる業者を見つけることが可能です。水漏れの緊急事態にも適切に対応できるようになります。

業者に依頼すべきタイミング

混合栓の水漏れ修理をプロの業者に依頼すべきタイミングは、水漏れが止まらない場合や原因が特定できない場合です。他にも以下の場合があります。

- 特殊な構造で素人が触ると悪化する恐れがある

- 複数の混合栓から同時に水漏れが発生した

- 繰り返し水漏れが発生している

- 水漏れによって家屋への損害が懸念される

- 保証や保険を適用させるために正式な修理記録が必要である

- 時間やツールの不足で自分での修理が現実的でない

自分が対応できない状況では、専門家に相談し適切な対応を求めることが重要です。専門知識と経験を持つ業者は迅速かつ正確に問題を解決し、余計なトラブルを防ぎます。

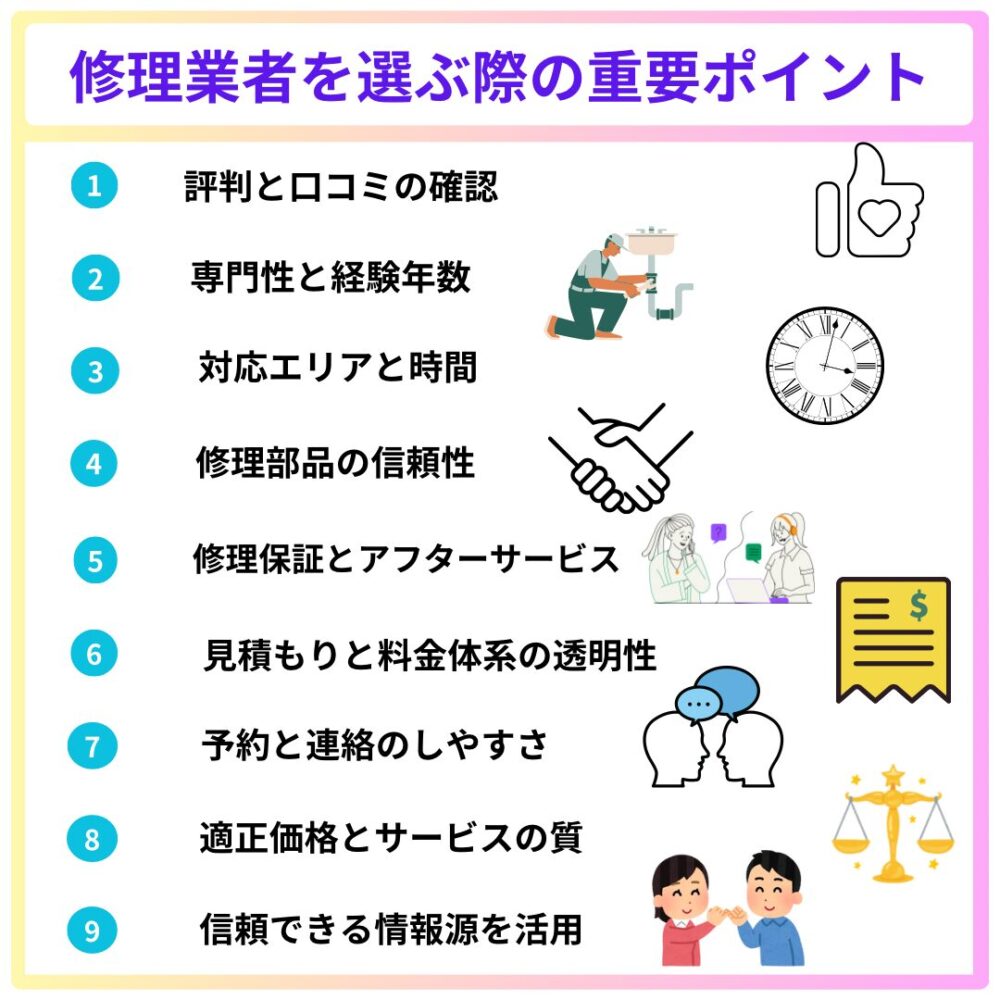

修理業者の選び方

修理業者の選び方は重要です。適切な業者を選ぶと、混合栓の水漏れを迅速に修理できます。良い修理業者を見つけるためには、評判の良い業者を選ぶことが基本です。

口コミやレビューを調べると、実際にサービスを利用した人の意見を知ることができます。 業者の専門性や経験年数も重要なポイントで、業者が扱う修理内容の質を保証します。

修理業者の対応エリアや対応時間を調べると、自宅近くで対応してくれる業者を見つけることが可能です。信頼できる部品を用いる業者なら、修理の耐久性が高まります。

修理保証やアフターサービスの有無の確認は、修理後に問題が発生した際に安心して対応を求められるからです。事前見積もりや料金体系の明確さも、想定外の高額請求を避けるためにも事前に確認してください。

作業内容や時間の事前説明も、修理がどのように行われるのかを理解するために必要です。予約の取りやすさや連絡の取りやすさについても、スムーズな修理のために事前にチェックしましょう。

安価な業者に惑わされず、総合的なサービスの質を重視して適正価格で信頼できる業者を選ぶことが大切です。友人や知人からの実際に良いサービスを受けた話しは、信頼性の高い情報です。

ポイントを押さえて修理業者を選べば、水漏れ問題をスムーズかつ確実に解決できます。

業者に依頼した場合の料金相場

業者による修理の料金相場は、修理する部品や作業内容によって異なります。基本的な訪問料金は3,000円から5,000円程度かかり、作業内容によって合計料金が変わるのです。

| 作業内容 | 料金 |

| パッキン交換 | 3,000円から5,000円+部品代 |

| カートリッジ交換 | 8,000円から15,000円+部品代 |

| 混合栓を交換する | 15,000円から30,000円程度+部品代 |

緊急で業者を呼ぶ場合は日時により、緊急出動手数料として5,000円から10,000円が追加されるケースがあります。修理の時間や作業内容によっては、見積もりを超える追加料金が発生する可能性もあります。

見積もり時には追加料金の有無を確認することが重要です。見積もり自体は無料で行う業者も多いので確認しておきます。料金相場を踏まえて、混合栓の水漏れに対処するための適切な業者選びを行いましょう。

保証・保険を活用した修理費用の節約術

混合水栓の修理費用は、保証や保険を活用することで、自己負担を抑えられる場合があります。

万が一のトラブルに備え、利用できる制度を事前に確認しておくことが大切です。

- メーカー保証・延長保証の確認ポイント

- 火災保険・家財保険が適用できるケース

- クレジットカード付帯保険を使う手順

- 賃貸物件での負担区分と連絡フロー

メーカー保証・延長保証の確認ポイント

新品の混合水栓には、通常1〜2年程度のメーカー保証が付帯しています。保証期間内であれば、取扱説明書に記載された通常使用の範囲内で発生した故障や不具合について、無償で修理や交換を受けられます。購入時に販売店独自の延長保証に加入しているケースもあるため、保証期間や保証内容を事前に確認しておくことが重要です。保証書は失くさないよう大切に保管してください。

保証を利用する際は、まずメーカーのカスタマーセンターまたは購入した販売店へ連絡します。保証書に記載された保証規定をよく読み、対象となる故障かどうか、免責事項に該当しないかを確認してから手続きを進めましょう。故意・過失による破損や、消耗品の劣化などは、原則として保証対象外となります。

火災保険・家財保険が適用できるケース

水漏れによって床材や家財に損害が発生した場合、火災保険や家財保険に付帯されている「水濡れ補償」が適用される可能性があります。ただし、保険で補償されるのは、水漏れによって発生した「結果的な損害」に限られます。水栓そのものの修理費用は対象外となるケースが一般的です。補償内容は契約ごとに異なるため、必ずご自身の保険証券を確認するか、保険会社へ問い合わせて確認しましょう。

保険金を請求する際には、被害状況の写真や修理費用の見積書などの提出が求められます。保険会社への連絡はできるだけ早く行うことが大切です。時間が経過すると被害原因の特定が難しくなり、補償対象外となる場合もあります。自己判断で対応せず、まずは保険会社に相談することが重要です。

クレジットカード付帯保険を使う手順

一部のクレジットカードには、購入した商品の破損や盗難を補償する「ショッピング保険」が付帯している場合があります。

混合水栓をクレジットカードで購入した場合、購入から一定期間内(例:90日間)に偶然の事故で破損した場合、この保険が適用される可能性があります。ただし、補償対象となる条件や限度額、自己負担額は、カード会社やカードの種類によって大きく異なります。

保険を利用する際は、カード会社に連絡し、適用可否や手続き方法を確認しましょう。手続きには、購入時のレシートやカード利用控え、破損状況を示す写真などが必要になるのが一般的です。すべてのクレジットカードにショッピング保険が付帯しているわけではないため、事前にご自身のカードの補償内容を確認しておきましょう。

賃貸物件での負担区分と連絡フロー

賃貸マンションやアパートで混合水栓の水漏れが発生した場合、修理費用の負担については賃貸借契約書に記載されています。通常、蛇口本体や内部パッキンなどが経年劣化により故障した場合は、大家さん(貸主)が修理費用を負担するケースが一般的です。これに対して、入居者が故意または過失によって故障させた場合(例:物をぶつけて破損した場合)は、入居者(借主)が負担する可能性があります。

水漏れに気付いたら、速やかに大家さんや管理会社へ連絡してください。自己判断で業者を手配すると、修理費用を自己負担しなければならないことがあります。連絡時には、水漏れの状況(発生箇所や漏れの程度)をできるだけ詳しく伝え、指示を仰ぎましょう。応急処置が必要な場合も、事前に相談することをおすすめします。

【意外と知らない】水漏れに火災保険が使える?個人賠償責任保険&マンション管理組合の保険も徹底解説!

年間メンテナンススケジュール

混合水栓を長持ちさせ、水漏れなどのトラブルを未然に防ぐためには、定期的なメンテナンスが重要です。日頃から簡単な点検や清掃を習慣化することで、異常に早く気付けるようになります。

- 季節ごとの点検・清掃チェックリスト

- 硬水・高水圧地域での追加ケア

- クレジットカード付帯保険を使う手順

季節ごとの点検・清掃チェックリスト

季節の変わり目に合わせて、次のポイントを定期的に確認しましょう。

春・秋(気候が安定している時期)

- 水栓全体の目視点検(緩み・ガタつき・ひび割れがないか確認)

- 吐水口フィルターの清掃(歯ブラシなどでゴミや汚れを除去)

- レバーハンドルの操作確認(スムーズに動作し、異音がないかチェック)

- シンク下・洗面台下の確認(水漏れの跡や湿気、カビ臭の有無をチェック)

夏(湿気が高い時期)

- カビ対策(収納内部の換気や除湿剤の設置)

冬(凍結リスクが高まる時期)

- 屋外水栓の凍結防止(水抜きなどの対策)

- 給湯器との連携確認(お湯が正常に出るかチェック)

定期的な点検と清掃を心がけることで、水栓の寿命を大きく延ばせます。特に吐水口フィルターは水垢やゴミが溜まりやすいため、水の出が悪くなる原因になりがちです。月に一度を目安に掃除を行うと、トラブルを未然に防げます。

硬水・高水圧地域での追加ケア

お住まいの地域が硬水(ミネラル分を多く含む水)の場合、水垢が付きやすくなり、吐水口や内部部品の詰まりが起こりやすくなります。こまめな清掃が特に重要です。クエン酸などを使った水垢除去も効果的ですが、使用後は必ず水でしっかり洗い流してください。

水圧が高い地域では、水栓内部の部品に負荷がかかりやすく、劣化を早める恐れがあります。必要に応じて、減圧弁を設置して水圧を調整する方法も検討しましょう。減圧弁の設置には専門知識が必要なため、水道業者への相談をおすすめします。地域の水質や水圧に応じたケアを行うことで、水栓をより長く快適に使い続けることができます。

交換部品の定期サイクル

パッキンやカートリッジといった消耗部品は、不具合が起きる前に定期的に交換することで、水漏れ予防につながります。メーカーや製品ごとに推奨される交換サイクルは異なりますが、一般的にはパッキンが約5年、カートリッジは5〜10年が目安とされています。取扱説明書を確認するか、メーカーへ問い合わせて適切な交換時期を把握しておきましょう。

使用頻度が高い家庭や、水質の影響を受けやすい地域では、通常よりも早めの交換が推奨されます。交換作業に不安がある場合は、無理をせず専門業者に依頼する方法が確実です。定期的な部品交換を行うことで、思わぬトラブルを未然に防ぎ、水栓全体の寿命を長く保てます。

まとめ

混合栓の水漏れは家庭でよくある問題です。適切な対処をすると被害を最小限に抑えられます。水漏れに気づいたら止水栓を閉めて、安全を確保することが重要です。

混合栓の水漏れの原因は主に経年劣化や部品の破損です。水漏れ箇所を特定するには、目視でのチェックや染色チェックなどがあります。混合栓はタイプによって水漏れの対処法が異なります。

- シングルレバー:主な原因はカートリッジである

- ツーハンドル:主な原因はパッキンの劣化である

- サーモスタット:主な原因は開閉バルブである

修理が難しい場合や水漏れが大きい場合は、評判や見積もりを比較して信頼できる業者に依頼しましょう。

定期的なメンテナンスや早めの対策が、将来の水漏れを防ぐ最善の方法です。日頃からの注意と点検が、トラブルの予防につながります。

» 蛇口の水漏れ対策