広告

天井からの水漏れに気づいたら、どう対処すればいいのでしょうか?この記事では、水漏れの初期対応から原因の特定、放置した際のリスク、対策方法までを網羅的に解説します。

被害を最小限に抑え、安全を確保するために、水漏れの初期対応は重要です。記事を最後まで読めば、水漏れに対して適切に行動できます。水漏れが発生しても焦らず対処し、再発しないように対策しましょう。

天井から水漏れしたときの初期対応

天井から水漏れが発生したときは、迅速な対応が必要です。ここでは、水漏れの初期対応として、以下のポイントを解説します。

- 応急処置をする前に安全を確保

- 天井水漏れの応急処置手順

- 応急処置後の注意点

適切な応急処置は住環境を守ることにつながります。内容を理解して緊急時に役立てましょう。

応急処置をする前に安全を確保

天井から水漏れを発見したら、真っ先に自分の安全を確保してください。感電や濡れた床で滑ってけがをしないようにするのが重要です。安全が確保できたら、応急処置へと移ります。

安全確保として、水漏れしている場所の電源をオフにし、感電のリスクを避けることが不可欠です。電気製品が水に濡れないように移動させたり、カバーをしたりして保護するのもよい対策です。

濡れた床は十分に水を拭きとっておきましょう。適切な安全確保で、後の応急処置をスムーズに進められます。

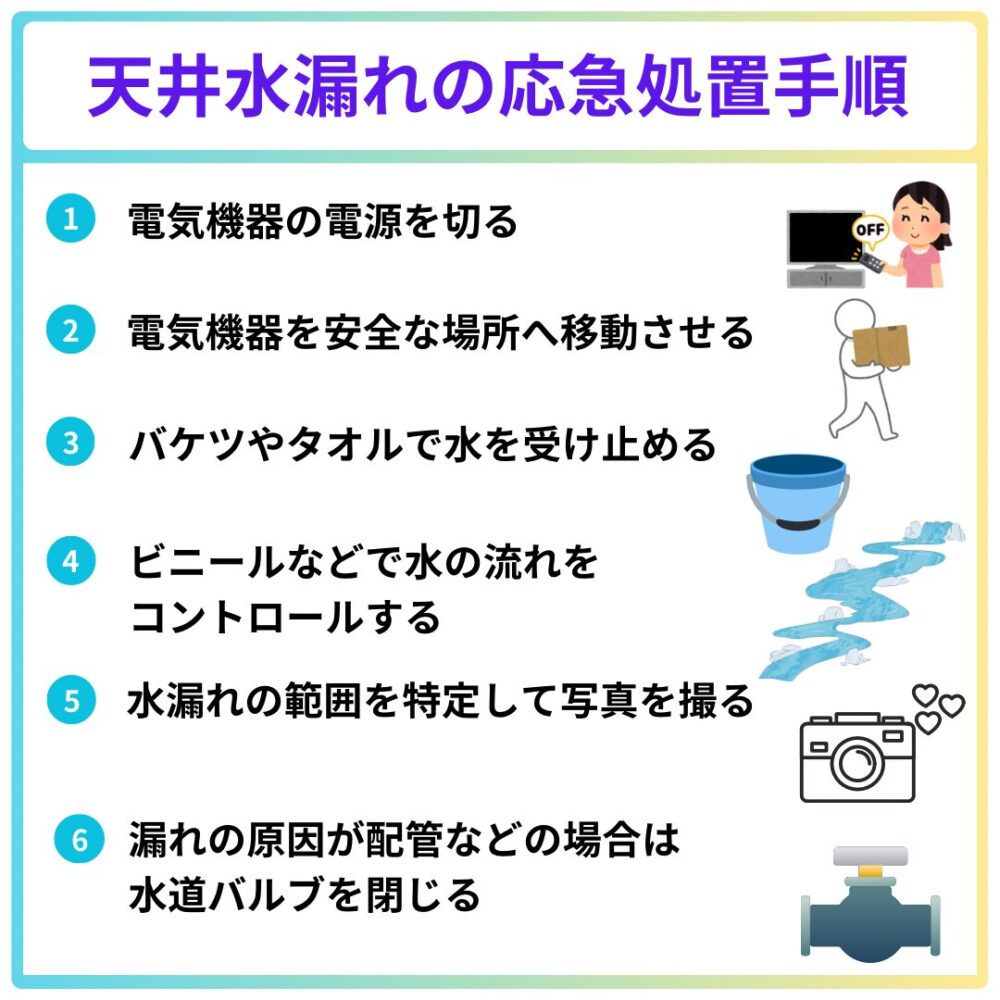

天井水漏れの応急処置手順

安全確保ができたら、水漏れの応急処置をしてください。被害を最小限に抑えるためには、以下の手順で実施することが重要です。

- 電気機器の電源を切る

- 電気機器を安全な場所へ移動させる

- バケツやタオルで水を受け止める

- ビニールなどで水の流れをコントロールする

- 水漏れの範囲を特定して写真を撮る

- 漏れの原因が配管などの場合は水道バルブを閉じる

正しい手順を踏むことで、天井の水漏れによる被害を抑えられます。応急処置後は専門業者に状況を伝え、的確なアドバイスに従って迅速な対応を取りましょう。

応急処置後の注意点

応急処置をした後は、水漏れが再び起きていないかを定期的に確認してください。応急処置を行った場所は時間が経つと劣化することがあるため、様子を見守る必要があります。異変を感じたら、早めに専門業者に相談しましょう。

他にも、応急処置後は以下の点に注意してください。

- 濡れた家具や床などをよく乾燥させる

- 水漏れの範囲が広がっていないか壁や天井を確認する

- 電気系統の異常や漏電していないかを慎重に確認する

- 湿気がカビやシロアリの発生を引き起こさないように注意する

水漏れの原因を特定し、再発を防ぐための修理計画を立てることも重要です。賃貸物件の場合は、応急処置の結果を所有者や管理会社に報告してください。

天井からの水漏れの原因

天井からの水漏れは突然起こる問題です。以下の原因が考えられるので、対策を講じるために知っておきましょう。

- 給水管・排水管の不具合

- 屋根や外壁のトラブル

- 上階からの水漏れ

- その他の原因

水漏れの原因は建物の経年劣化や設備の不具合など多岐に渡ります。水漏れを予防するには、適切な点検とメンテナンスが必要です。ここからは、原因ごとの具体的な問題について解説します。

給水管・排水管の不具合

給水管や排水管の不具合は、天井からの水漏れの一般的な原因です。どちらの管も家の中に隠れており、目にする機会はほとんどありません。給水管と排水管の不具合として、以下の内容が考えられます。

- 給水管の劣化や損傷

- 接続部分の緩みやパッキンの損耗

- 冬季の凍結による管の破裂

- 排水管の詰まりによる逆流と漏水

- 配管の設置ミスや施工不良

- 長年の使用による排水管の腐食やひび割れ

- 水圧の変化による配管の損傷

定期点検や予防措置で、水漏れのリスクを減らし、安全で快適な住環境を維持できます。

屋根や外壁のトラブル

水漏れの原因として、屋根の構造やメンテナンスの不備も考えられます。屋根材が古くなったり破損したりすると、雨水が家の中に入り込み、天井などから雨漏れが発生します。

具体的な屋根や外壁のトラブルは以下のとおりです。

- 屋根材の老朽化や破損

- 不適切な屋根の施工やメンテナンス不足

- 屋根の排水システムの詰まりや機能不全

- 外壁のひび割れや隙間の発生

- シーリング材の劣化

- 台風や大雨などの激しい天候による損傷

- 雪や氷の重みによる屋根の変形や破損

- 煙突や換気口周辺の防水処理の不備

屋根や外壁のトラブルは、見た目だけでなく建物の構造にも影響を及ぼすため、早めの対策が必要です。定期的なメンテナンスを行い、問題が見つかったら適切な修理をしましょう。

上階からの水漏れ

上階からの水漏れは、住宅やアパートでよくあるトラブルです。上階の水道管が破裂したり、漏れたりすることが原因です。バスルームやキッチン、トイレといった水を使う場所から発生します。上階の住人の過失による老朽化が水漏れを引き起こすケースもあります。

水漏れが発生した場合、ただちに上階の住人や管理会社へ連絡してください。建物の構造によっては漏れた水が複数の階に流れてしまうので、迅速な対応が求められます。

水漏れの規模が大きいと、建物全体の安全性が損なわれるため、早めの対処が必要です。適切な対応を怠った場合、法的なトラブルに発展することも考えられるので注意しましょう。

その他の原因

前述した原因以外でも天井からの水漏れは発生します。水漏れとして考えられる原因は、以下のとおりです。

- 結露による水滴の滴下

- エアコンのドレンホース詰まりや漏れ

- 窓やドアの隙間からの浸水

- 断熱材の損傷や劣化

- 天井材自体の経年劣化

- 施工ミスや設計上の問題

- 天井に隣接する水槽や水を使う設備の不具合

さまざまな原因を把握して、水漏れに遭遇したときの対応に役立ててください。定期的な点検やメンテナンスを行うことで、予期せぬ水漏れを防げます。

天井からの水漏れを放置するとどうなる?

天井からの水漏れを放置すると、家の構造や室内環境に多くの悪影響を及ぼします。以下のトラブルに発展するので、早急に対応が必要です。

- 建物構造への損害

- シロアリやカビの危険

- 漏電リスクと電化製品への被害

- 家具や壁紙へのダメージ

水漏れの被害で、修復に多大な費用がかかることもあります。水漏れは早急に対処して、修復することが重要です。

建物構造への損害

天井からの水漏れを放置すると、家の構造に大きな損害を与えます。建物の強度にまで影響を与え、安全性に関わる問題を起こすため見逃してはいけません。

水漏れが原因で起こる建物構造への損害は、以下のようなものがあります。

- 天井の構造材が腐食や弱化する

- 断熱材の湿損や劣化し、保温性が低下する

- 天井の内部で金属部品が錆びたり劣化したりする

- 天井や壁紙の変色、剥がれ、またはパネルが変形する

水漏れ損害は、修理を遅らせれば遅らせるほど大きくなり、高額な修理費用がかかります。水漏れを見つけたらすぐに適切な対応をとることが重要です。

シロアリやカビの危険

シロアリやカビはどちらも湿気を好み、水漏れが発生した場所には注意が必要です。湿った木材はシロアリにとって居心地のよい場所になってしまいます。

シロアリ被害は建物の構造を徐々に弱め、最悪の場合は建物の寿命が縮みます。カビも湿度が高い場所で繁殖しやすく、水漏れがあった場所は点検が必要です。

シロアリやカビの問題は、見た目の悪化だけでなく、健康にもリスクをもたらします。アレルギー症状や、不快な臭いの原因にもなります。水漏れを見つけた場合は迅速な対応を心がけてください。

漏電リスクと電化製品への被害

電化製品が水に濡れると、故障や短絡(ショート)につながり、火災を招く危険性があります。漏電は感電の恐れもあり大変危険です。水に濡れた電化製品には、不用意に近づいてはいけません。

漏電ブレーカーが作動し、家全体が停電する事態も考えられます。漏電のリスクを回避するため、天井の水漏れが発生した際は、必ず電化製品の保守・点検を実施してください。

家具や壁紙へのダメージ

家具や壁紙は水漏れによって大きな影響を受けます。家具の木材が水を吸収すると、膨張や変形し元には戻りません。水分が家具の表面に長時間留まると、色落ちやシミができ、見た目の美しさが損なわれます。

壁紙も水分の影響は大きく、水を吸収すると剥がれたり、波打ったりします。長期間の湿気は、壁紙のカビや黄ばみの原因です。ダメージを修復するには、費用がかかるため、水漏れを発見したら早急に対処することが重要です。

水漏れ箇所の特定方法|配管?雨漏り?原因を見極めるコツ

天井から水漏れを見つけた際は、まず原因の特定が最優先です。というのも、原因によって対処方法や相談先が異なるためです。雨漏りなのか、給排水管などの住宅設備が原因なのか、冷静に状況を確認し、見極めるためのポイントを紹介します。

- 雨の日と晴れの日で水漏れの変化をチェックする

- エアコン・配管・屋根などの場所別チェックポイント

- 原因特定に役立つグッズ・アプリを活用する

- 自力での特定が難しい場合はプロに依頼を

雨の日と晴れの日で水漏れの変化をチェックする

原因を絞り込むうえで最もシンプルなのが、天候による変化の確認です。

雨の日や雨上がりに水漏れが目立つようなら、屋根や外壁など外部から雨水が侵入する「雨漏り」の可能性が高いでしょう。反対に、晴天が続いていても水漏れが発生している場合や、水量に変化がない場合は「配管トラブル」が疑われます。特にお風呂やキッチンなど水回りを使った際に漏水が増えるようであれば、給水管・排水管が原因と考えられます。

エアコン・配管・屋根などの場所別チェックポイント

ある程度の目星がついたら、次は場所ごとの点検です。確認ポイントは場所によって異なります。以下を参考に、安全を優先しながら調査を進めてください。危険を伴う場合や、確認が難しい箇所は無理をせず専門業者に任せましょう。

| 場所 | チェックポイント |

| 屋根・外壁 | 瓦のひび割れ・ズレ、漆喰のはがれ、外壁のひびやコーキングの劣化など |

| ベランダ | 床の防水層のひび・ふくらみ、排水溝の詰まり |

| エアコン | ドレンホースの詰まり、室内機からの水漏れ |

| 天井裏 | 点検口から確認できる範囲で、給排水管の接続部や断熱材の濡れをチェック |

| 上階の部屋(集合住宅) | 水回り設備(トイレ・風呂・洗面所など)の下付近に水漏れがないか |

これらを確認することで、漏水の発生源を絞り込める可能性が高まります。特に天井裏の点検は危険を伴うため、注意が必要です。

原因特定に役立つグッズ・アプリを活用する

調査の精度を高めるために、便利な道具を取り入れるのも有効です。

水分計

表面は乾いていても、内部の湿り具合を数値で測定できます。数千円程度で購入可能で、初期調査用としておすすめです。

測定方法

- 測定対象の表面を軽く拭く

水やホコリがついていると正確に測定できません。乾いた布で軽く清掃します。 - 本体のセンサー部を壁や床に当てる

本体裏面または下部にある金属のセンサー部を、測定したい場所にしっかり密着させます。

※モデルによっては「突き刺すタイプ」ではなく「当てるだけの非破壊タイプ」が主流です。 - 表示された数値を確認する

測定値は「%(含水率)」で表示されます。

測定結果の目安(参考)

| 含水率(%) | 状態の目安 | 対応の必要性 |

| ~8% | 乾燥している | 問題なし |

| 9〜12% | やや湿っている | 軽度な水分、経過観察可 |

| 13〜19% | 湿気が多い状態 | 原因調査の必要あり |

| 20%以上 | 明らかに湿っている | 水漏れ・雨漏りなど原因特定へ |

スマートフォンのカメラアプリ

専用アプリでなくても問題ありません。シミの広がりや水滴の様子を動画や写真で記録することで、発生日や進行状況が可視化されます。保険請求や業者への説明時にも有効な証拠になります。

自力での特定が難しい場合はプロに依頼を

自己判断が難しいケースや、危険が伴う状況では速やかに専門業者に相談することが大切です。特に以下のようなケースでは早急な対応が必要です。

- 複数の部屋で同時に水漏れが発生している

- 漏水量が多い、または流れ落ちるような状態

- 照明やコンセント周辺での漏れ

- 天井や壁の大きな膨らみや剥がれ

これらの兆候は、建物の構造部分に深刻なダメージが及んでいる可能性を示しています。放置すると修繕費用が高騰するおそれがあるため、早期の専門調査と対応が結果的に費用面でもメリットとなります。

天井からの水漏れ対策

家のトラブルの中でも、天井からの水漏れは厄介です。水漏れを未然に防ぐためには、定期的な点検が欠かせません。ここからは、自分でできる天井からの水漏れ対策と、専門業者に依頼すべきケースについて詳しく解説します。

まずは自分でできる対処方法を理解し、必要に応じて専門業者に依頼することが重要です。急な水漏れが発生しても、適切な判断ができるよう知識を身につけましょう。

自分でできる天井からの水漏れ対策

天井からの水漏れを発見したら、すぐに対策をとることが大切です。自分でできる対策を行えば、被害を最小限に抑えられます。水漏れの原因を突き止め、被害が広がらないように応急処置を施してください。具体的な方法は以下のとおりです。

- 漏れている場所の下にバケツやタオルを置く

- 水漏れの範囲が広がらないようにプラスチックシートで覆う

- 漏れている箇所にテープや防水シートを貼り付ける

- ブレーカーを落として漏電のリスクを避ける

- 水源(給水栓やトイレのタンクなど)を見つけ水を止める

専門業者に相談する前に、自分でできる応急処置で被害の拡大を防ぎましょう。

専門業者に依頼すべきケース

自分での処置が困難なケースは、水漏れの状況を把握し、迅速に専門業者へ依頼します。専門業者に依頼すべきケースを以下に示します。

- 複数の部屋で同時に水漏れが発生している

- 天井の水漏れが止まらず、大量の水が流れ出ている

- 水漏れの原因が自分で特定できない

- 建物の構造に関わる部分からの水漏れが疑われる

- 電気系統に近い場所からの水漏れで、漏電のリスクがある

- 水漏れによって建物の構造が損傷している

- 過去に修理した箇所から繰り返し水漏れが発生する

- 高所での作業が発生する

- 特殊な機材を使用する

- 水漏れが原因でカビやシロアリの発生が懸念される

上記のような場合は、自分での解決が難しいため、専門業者に依頼したほうがスムーズに対処できます。水漏れが発生する前に、依頼する専門業者を選んでおくと、突然のトラブルでも焦らず依頼できるのでおすすめです。

専門知識を持つプロの業者へ依頼をすれば、安心して修理を任せられます。

賃貸・マンションで水漏れが起きたときの連絡手順と対応ポイント

賃貸物件やマンションで水漏れが発生した場合、戸建てとは異なり、他の居住者や建物全体に影響を及ぼす可能性があります。トラブルを最小限に抑えるには、迅速かつ的確な対応が欠かせません。ここでは、水漏れ時に取るべき連絡手順と注意点をわかりやすく解説します。

- 上階の住人に連絡する際の伝え方と注意点

- 管理会社・大家への報告で伝えるべき情報一覧

- 被害拡大を防ぐために同時にやるべきこと

- 管理会社が動かないときの対応(相談先・法的措置)

上階の住人に連絡する際の伝え方と注意点

天井から水が漏れている場合、上の階の住人宅が原因である可能性があります。このようなときは、まず上階に事情を伝えましょう。ただし、感情的にならず、事実だけを冷静に伝えることが重要です。

訪問時は、「下の階の者ですが、天井から水が漏れているため、水道の状況を確認させていただけますか?」と丁寧に切り出します。原因を断定するような言い方は避け、「ご確認のお願い」という立場で接するようにしてください。相手を責める態度は避けたほうがよく、円滑な解決を妨げる要因となります。

管理会社・大家への報告で伝えるべき情報一覧

上階の住人に連絡した後、または不在だった場合は、すぐに管理会社や大家に報告します。連絡する際は、以下の情報を明確に伝えると対応がスムーズになります。

- 部屋番号と氏名

- 水漏れの発生日時

- 漏れている場所(例:リビングの天井、窓際など)

- 現在の状況(例:ポタポタと垂れている、天井のシミが広がっている)

- 被害内容(濡れた家具、家電など)

- 応急対応の有無(バケツを設置しているなど)

- 上階への連絡結果

あらかじめメモを用意しておくと、慌てずに情報を伝えられます。また、スマートフォンで被害状況を撮影し、メールやLINEなどで共有するのも効果的です。

被害拡大を防ぐために同時にやるべきこと

連絡を終えたら、管理会社の対応を待つ間にできる限りの対策を取りましょう。まずは、水が落ちてくる場所の下にバケツやビニールシートを敷き、床や家具が濡れるのを防ぎましょう。移動可能な家具や家電は速やかに別の場所へ移動させてください。

漏電の危険性にも注意が必要です。水漏れが照明やコンセントの近くで起きている場合は、感電や火災の恐れがあります。その部屋のブレーカーを落とし、安全を確保してください。どのブレーカーか分からない場合は、家全体の主幹ブレーカーを切るのが安全です。

管理会社が対応しない場合の対処法

管理会社や大家に連絡しても対応が遅い、あるいは対応してくれないケースもあります。その場合は、内容証明郵便で修理を正式に依頼しましょう。書面で記録を残すことで、法的な証拠となり、相手側への対応を促すことができます。

それでも改善されない場合は、消費生活センターや国民生活センター、弁護士などの専門機関への相談を検討してください。賃貸契約には、大家側に「修繕義務」があり、住環境を適切に保つ責任があります。義務が果たされていない場合は、法的手段により解決できる可能性があります。

天井からの水漏れ対策|保険・費用・賃貸物件での責任を徹底解説

天井からの水漏れは、住宅や賃貸物件にとって深刻な問題となることがあります。水漏れが発生した際に適用される保険の条件や、修理費用の相場、賃貸物件における責任の所在、さらには事前にできる予防策について詳しく解説します。

- 火災保険を使うための準備と必要書類

- 保険が適用されるケースとは?

- 水漏れ修理の費用相場

- 賃貸物件での責任は誰にある?

- 水漏れのトラブルを未然に防ぐコツ

火災保険を使うための準備と必要書類

天井からの水漏れは、火災保険で修理費用をカバーできる場合があります。ただし、保険金を問題なく受け取るには、事前の準備と正確な書類提出が重要です。この記事では、申請時に必要な書類や準備のポイントを具体的に解説します。

写真はどこをどう撮る?失敗しない撮影のポイント

火災保険の申請で最も重視されるのが、被害状況を証明する写真です。見た人に状況が伝わるよう、撮り方にも工夫が必要です。

まずは、部屋全体を写した「引きの写真」を撮影し、被害の広がりがわかるようにします。次に、水漏れの箇所やシミ、濡れた壁紙などをクローズアップした「寄りの写真」も撮りましょう。被害の大きさが伝わるように、定規やメジャーを一緒に写すのも効果的です。

濡れた家具や家電などの損害も忘れずに撮影してください。さまざまな角度から複数枚撮っておくことで、後のトラブル回避につながります。

見積書・請求書はいつ・誰からもらう?

火災保険の申請には、「修理の見積書」や「請求書・領収書」が必要です。これらの書類は、修理を依頼したリフォーム業者や工務店に発行してもらいます。

見積書は修理前に取得するのが基本です。可能であれば、複数の業者に依頼して相見積もりを取ると費用の妥当性が判断しやすくなります。保険会社によっては、申請前に見積書の提出が必要な場合もあるため、契約内容を事前に確認しておきましょう。

修理後に発行される請求書や領収書は、支払いを証明する大切な書類です。忘れずに受け取り、保管しておくことが求められます。

申請時にトラブルを防ぐためのチェックリスト

保険金の申請では、書類の不備や情報不足がトラブルの原因になることがあります。以下のチェックリストを使い、申請前にひとつずつ確認しておきましょう。

- 保険会社への事故報告は済んでいるか

- 被害の写真を十分に撮影したか

- 修理業者から見積書を取得したか

- 請求書・領収書を保管しているか

- 保険金請求書の記入ミスはないか

- 保険会社から追加で求められた書類は提出したか

- 自分の契約に「水濡れ補償」が含まれているか

特に事故報告は、被害を確認した時点で早めに行うのが鉄則です。時間が経つと、保険会社に事故との因果関係を証明するのが難しくなるケースもあります。

自分の保険が適用されるかを調べる方法

火災保険で水漏れが補償されるかどうかは、契約内容によって異なります。「水濡れ補償」特約が付いている場合、給排水管のトラブルによる水漏れは補償対象です。ただし、屋根や外壁の破損による雨漏りは「風災・雹災・雪災」など、別の補償区分となる場合があるため、注意が必要です。

補償の有無を調べるには、手元の保険証券を確認するのが確実です。紛失してしまった場合は、保険会社や代理店のコールセンターに連絡すれば、証券番号や契約者情報から契約内容を教えてもらえます。また、水漏れの原因が配管の破損か雨漏りかによって補償の対象が異なります。正確な情報を伝えることで、スムーズな確認が可能になります。

保険が適用されるケースとは?

水漏れの被害に対して保険が適用されるかどうかは、発生原因や契約内容によって異なります。一般的な適用ケースを以下にまとめました。

1. 専有部分の水道管の破損

自宅の水道管が破裂した場合、火災保険の「水濡れ補償」が適用されることがあります。契約内容を事前に確認しましょう。

2. 共有部分の水道管の破損(賃貸・マンション)

マンションや賃貸物件では、共用部分の水道管の破損による水漏れは、管理会社や大家が加入している賠償責任保険で補償されるケースが一般的です。

3. 自然災害による水漏れ

台風や大雨による雨漏りは、火災保険の適用対象となることがあります。ただし、補償範囲は保険契約により異なります。が一般的です。

4. 突発的な事故による水漏れ

洗濯機のホースが破損したり、給湯器のトラブルで漏水した場合、火災保険の特約として補償される可能性があります。

保険の適用可否は契約内容によるため、事前に確認することが重要です。

【意外と知らない】水漏れに火災保険が使える?個人賠償責任保険&マンション管理組合の保険も徹底解説!

水漏れ修理の費用相場

修理費用は水漏れの原因や被害の規模によって異なります。一般的な相場は以下の通りです。

| 修理内容 | 費用相場 |

| 軽微な修理(パイプの接続部分の補修) | 1万円〜3万円 |

| 中規模修理(天井や壁の一部補修) | 3万円〜10万円 |

| 大規模修理(水道管交換・内装工事) | 10万円以上 |

修理業者によって費用が異なるため、複数の見積もりを取ることをおすすめします。

賃貸物件での責任は誰にある?

賃貸物件で水漏れが発生した場合、責任の所在は原因によって異なります。

借主(入居者)の責任

- 専有部分の水道設備の破損

- 借主の不注意(例:水を出しっぱなし)で発生した水漏れは、借主の責任となる可能性があります。

- 火災保険で補償される場合あり

- 賃貸契約時に加入する火災保険の「借家人賠償責任特約」が適用されることが多いです。

大家(オーナー)の責任

- 共有部分の水道管の破損

- 建物の老朽化が原因で水漏れが発生した場合、大家または管理会社の責任となるケースが一般的です。

- 建物保険の適用

- 建物の修繕費用は、大家が加入する保険でカバーされることがあります。

水漏れのトラブルを未然に防ぐコツ

水漏れは予防策を講じることで、被害を最小限に抑えることができます。以下の対策を実践しましょう。

- 定期的な設備点検

- 水道管や給排水設備の劣化は水漏れの主な原因です。定期的に点検し、異常があれば早めに対処しましょう。

- 冬場の水道管凍結防止

- 水道管が凍結すると破裂する可能性があります。特に寒冷地では、保温材を巻いたり、少量の水を流し続けるなどの対策が効果的です。

- 雨漏りのチェック

- 屋根や外壁のひび割れは雨漏りの原因になります。台風シーズン前に点検し、必要に応じて修繕しましょう。

- 保険の内容を確認・見直し

- 水漏れに備えて、火災保険や家財保険の「水濡れ補償」が適用されるか確認しておくと安心です。

天井からの水漏れは、発生すると大きな被害を引き起こす可能性があります。事前に適用可能な保険を確認し、必要な補償を準備しておくことが大切です。また、定期的な設備点検や水道管の凍結防止策を行うことで、水漏れのリスクを軽減できます。

もし水漏れが発生した場合は、速やかに原因を特定し、修理業者や管理会社に相談しましょう。適切な対応を行うことで、被害の拡大を防ぎ、安心して生活を続けることができます。

天井からの水漏れに関するよくある質問

天井からの水漏れは早急な対応が必要なトラブルです。以下によく寄せられる質問と、その対応策をまとめました。

- 天井から水漏れが起きたとき、最初にやるべきことは?

- 天井からの水漏れ原因にはどのようなものがある?

- 水漏れを放置するとどんなリスクがある?

- 水漏れ修理を専門業者に依頼する際の流れはどうなりますか?

天井から水漏れが起きたとき、最初にやるべきことは?

天井からの水漏れに気づいた場合、次の手順で被害を最小限に抑えましょう。

- 被害の記録を取る

水漏れの状況を写真や動画で記録します。これは保険請求や管理会社への報告時に役立ちます。 - 周囲の保護

家具や家電を水の影響を受けない場所に移動させ、移動が難しいものはビニールシートなどで覆いましょう。 - 水を受ける対策

バケツやタオルを用意し、漏れた水が床や家具を濡らさないようにします。 - 水道の元栓を閉める

水漏れが水道管からのものである場合、元栓を閉めることで被害拡大を防げます。 - 管理会社や専門業者に連絡

賃貸物件の場合は管理会社や大家に、持ち家の場合は専門の水道業者にすぐ連絡しましょう。

天井からの水漏れ原因にはどのようなものがある?

天井の水漏れはさまざまな原因によって発生します。代表的な原因を紹介します。

| 原因 | 説明 |

| 雨漏り | 屋根や外壁の損傷により雨水が侵入することが多い。特に古い建物や台風後に発生しやすい。 |

| 水道管の破損 | 経年劣化や凍結、地震などの影響で水道管が破裂し、漏水が発生する。 |

| 上階からの水漏れ | 上階の住宅の洗濯機や浴室の排水トラブルが原因で、下階へ水が流れ出すことがある。 |

水漏れを放置するとどんなリスクがある?

水漏れを放置すると、以下のような深刻な被害を引き起こす可能性があります。

- カビや腐食の発生

- 湿度が高くなり、カビが発生。健康被害のリスクが高まります。

- 建物の構造劣化

- 水が壁や天井に浸透し、木材やコンクリートが劣化。最悪の場合、天井が崩れる危険も。

- 電気系統のショートや火災

- 水が電気配線に触れることで、漏電や火災のリスクが高まります。

- 階下への被害拡大

- マンションなどでは下の階に水が流れ込み、隣人トラブルにつながることも。

水漏れ修理を専門業者に依頼する際の流れはどうなりますか?

天井からの水漏れは専門業者による修理が必要な場合が多く、以下の流れで対応するのが一般的です。

- 業者の選定

信頼できる水道修理業者を探し、複数の業者から見積もりを取得しましょう。 - 現地調査と診断

業者が訪問し、漏水の原因を特定。被害状況を詳しく説明してもらいます。 - 修理作業の実施

特定した原因に基づき、適切な修理作業を行います。水道管の交換や防水処理などが必要になる場合も。 - 修理後のチェックと再発防止策の提案

修理完了後に水漏れが完全に止まったかを確認し、再発を防ぐためのアドバイスを受けましょう。

天井の水漏れは早めの対応が重要です。放置すると建物全体のダメージにつながるため、迅速な対応を心掛けましょう。

再発防止の新常識!最新の水漏れ予防グッズとサービス

一度でも水漏れを経験すると、「また起きたらどうしよう」と不安になるものです。そんな悩みを解消するため、近年はテクノロジーの進化により、再発防止に役立つ便利なグッズやサービスが多数登場しています。この記事では、住まいを守るための最新予防策をご紹介します。

- スマート水漏れセンサーの活用で早期発見を実現

- 雨漏り点検に使えるドローン・赤外線診断とは?

- おすすめの防水シートやコーキング材の選び方

- 定期点検を格安で依頼するコツと業者の選び方

スマート水漏れセンサー の活用で早期発見を実現

の活用で早期発見を実現

水漏れ対策で最も重要なのは「早期発見」です。そのためにおすすめなのが「スマート水漏れセンサー」です。

このセンサーをキッチン、洗面台の下、洗濯機周りなどのリスクが高い場所に設置しておけば、水を感知した瞬間にスマートフォンへ通知を送信します。外出中や就寝中でもリアルタイムで異常に気づけるため、被害の拡大を防ぎやすくなります。

価格は数千円程度からと手頃で、置くだけのタイプも多いため、設置も簡単です。初期投資で済む上、修理費用や片付けの手間を減らせるため、コストパフォーマンスにも優れています。

雨漏り点検に使えるドローン・赤外線診断とは?

屋根の雨漏り点検は、高所作業のためリスクやコストが高くなりがちです。最近では「ドローン点検」が登場し、安全かつ効率的に屋根の状態をチェックできるようになっています。

ドローンを使えば、足場を組まずに空撮でき、瓦の割れやズレなどの異常を正確に確認可能です。さらに、赤外線サーモグラフィカメラを搭載した機種では、建物内部の湿気や水の侵入による温度変化も検知できます。目視では気づきにくい浸入経路まで把握できるため、トラブルの芽を早期に摘むことが可能です。従来の足場設置に比べて費用も抑えられ、予防メンテナンスとして非常に優れた手段といえます。

おすすめの防水シートやコーキング材の選び方

ベランダや外壁のひび割れといった軽度な箇所は、DIYによる防水対策でも十分に効果が期待できます。重要なのは、使用する場所に適した資材を選ぶことです。

ベランダの床には、耐久性・歩行性に優れたウレタン系の防水塗料が適しています。外壁のひび割れには、外壁材との相性が良い変成シリコン系のコーキング材を使用すると長持ちします。製品のパッケージには使用用途が明記されているため、内容をよく確認しましょう。不安な場合はホームセンターのスタッフに相談するのも良い方法です。

定期点検を格安で依頼するコツと業者の選び方

プロによる定期点検は、水漏れ再発防止に最も効果的です。多くのリフォーム業者や工務店が点検サービスを提供しており、依頼前に複数社から見積もりを取り、内容を比較するのが賢明です。

費用の安さだけで判断せず、点検内容や過去の実績を確認することが大切です。特に、水回りや屋根、外壁など水漏れの原因となりやすい箇所を総合的にチェックしてくれる業者を選びましょう。地元に根付いた工務店は、その地域の気候や住宅事情に詳しく、的確なアドバイスや対応をしてくれる可能性が高くなります。

天井のシミや剥がれを直す!補修後の内装リフォームガイド

水漏れの修理が終わっても、天井に残るシミや壁紙の剥がれは気分が沈む原因になります。快適な暮らしを取り戻すためには、内装リフォームが必要です。この記事では、水漏れ被害後に行うべき補修とリフォームのポイントを詳しく解説します。

- 水漏れ跡を残さないための塗装・クロスの選び方

- DIYと業者リフォームのメリット・デメリット

- 補修後におすすめの湿気・カビ対策アイテム

- 見落としがちな断熱材のチェックポイント

水漏れ跡を残さないための塗装・クロスの選び方

天井に残ったシミを隠すには、塗装やクロス選びが重要です。シミの上からそのまま塗装しても、時間が経つと再び浮き出てしまうことがあります。これを防ぐためには、「シーラー」と呼ばれる下地材でシミをしっかりブロックした上で、塗装を行うのが基本です。

壁紙(クロス)を張り替える場合は、防カビ機能のあるタイプがおすすめです。水漏れ箇所は湿気が残りやすく、カビのリスクが高いためです。近年は、湿気を吸放出する「調湿機能付きクロス」も人気があります。デザインだけでなく、機能面にも注目して選ぶことで、再発防止と快適な室内環境の両立が可能です。

DIYと業者リフォームのメリット・デメリット

天井の補修を自分で行うか、業者に任せるかは悩みどころです。それぞれの特徴を比較して、自分に合った方法を選びましょう。

| 区分 | メリット | デメリット |

| DIY | ・費用を抑えられる・好きなタイミングで作業できる | ・仕上がりに差が出る可能性・時間と手間がかかる・高所作業の危険がある |

| 業者 | ・プロの技術できれいに仕上がる・短期間で完了する・アフター対応が期待できる | ・コストが高め・信頼できる業者選びが必要 |

小規模な補修であればDIYでも対応可能ですが、天井全体の張り替えや石膏ボードの交換が必要な場合は、専門業者への依頼を検討しましょう。無理な作業はかえって悪化を招くことがあります。

補修後におすすめの湿気・カビ対策アイテム

リフォームが完了しても、湿気対策は継続が必要です。濡れた建材は表面が乾いていても、内部に水分が残っていることがあります。以下のようなグッズを活用すると効果的です。

- 置き型除湿剤:部屋全体の湿気対策に最適。手軽に設置できます。

- 除湿シート:クローゼットや天井裏など、湿気がこもりやすい場所に便利です。

- サーキュレーター:空気の流れを作り、湿気のこもりを防ぎます。

とくに、補修した箇所に風を当てることで、内部の水分を効率よく乾燥させることができます。また、湿度60%以上でカビが繁殖しやすくなるため、湿度計を設置して日常的にチェックすることも忘れないようにしましょう。

見落としがちな断熱材のチェックポイント

水漏れの再発防止には、天井裏の断熱材も見逃せません。断熱材が不十分だと、冬場に室内との温度差で結露が起こりやすくなります。これが水滴となって天井のシミにつながる「内部結露」という現象です。

修理の際に天井裏へアクセスできるなら、断熱材の状態も確認してもらいましょう。

- 濡れている

- カビが発生している

- 隙間だらけで効果が薄い

このような場合は、断熱材の交換や補修を行うことで、結露を防ぎやすくなります。また、断熱性能が向上すると冷暖房効率が上がり、光熱費の削減にもつながります。

まとめ

天井からの水漏れに直面した際は、適切な対応を早急に行うことが重要です。まずは安全を確保し、応急処置を施してください。応急処置後は、しっかりと乾かしてカビやシロアリを防ぎます。

自分では対処できない場合は、専門業者に修理を依頼しましょう。水漏れは不便なだけでなく、建物への深刻なダメージや健康リスクを引き起こします。絶対に放置してはいけません。

初期対応から原因究明、対策に至るまで、迅速な行動が大切な住環境を守るカギとなります。