広告

洗濯機の蛇口から水が漏れているけれど、原因がわからず困っている人は多いです。洗濯機の蛇口からの水漏れは、修理が必要なサインです。本記事では、水漏れの原因と解決策を紹介します。

記事を読むことで、自分で修理する方法が理解でき、専門家に依頼する前に自力でトラブルを解決できる場合があります。修理によるコストの節約にもつながるため必見です。

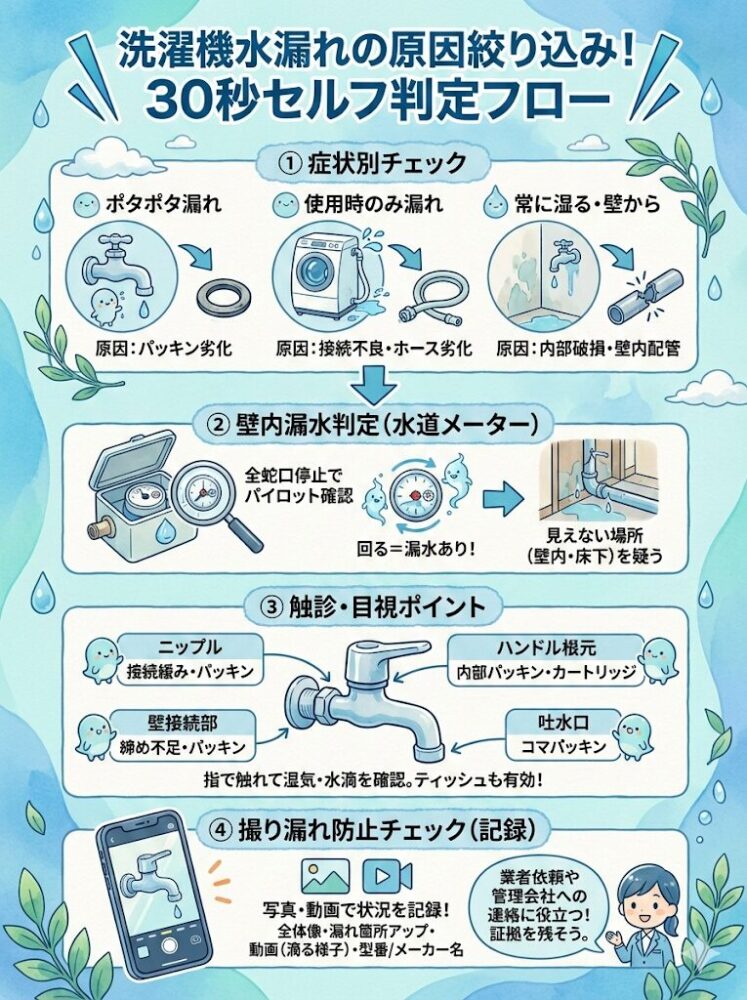

原因の絞り込み:30秒セルフ判定フロー

洗濯機蛇口の水漏れは、さまざまな原因が考えられます。まずはどこから水漏れしているのかを特定することが重要です。このセルフ判定フローを使えば、30秒で大まかな原因を絞り込めます。原因を絞り込むと、必要な対処法が見えてきます。慌てずに以下のステップで確認を進めましょう。

- 症状別チェック

- 水道メーターのパイロット確認で“壁内漏水”を判定

- 触診・目視ポイント

- 写真・動画で残す“撮り漏れ防止チェック”

症状別チェック

水漏れの症状は、その原因を特定する上で非常に重要な手がかりとなります。ポタポタとわずかに漏れるのか、洗濯機の使用時にだけ漏れるのか、常に蛇口周りが湿っているのか、壁を伝って水が漏れてくるのか、それぞれの症状には異なる原因が隠されています。

蛇口の先端からポタポタと水が落ちる場合は、パッキンの劣化が原因であることが多いです。一方で、洗濯機を使っている時だけ水漏れが発生する場合は、給水ホースの接続不良や、ホース自体の劣化が考えられます。常時蛇口周辺が湿っている場合は、内部部品の破損や、見えない箇所からの微細な漏水が進行している可能性もあります。壁から水が伝ってくるようなら、壁の内部で配管が破損しているなど、より深刻な問題が疑われます。

これらの症状を正確に把握すると、次のステップで漏水箇所を絞り込むのに役立ちます。具体的にどのような状況で水漏れが発生しているのかを観察し、メモなどに記録しておきましょう。

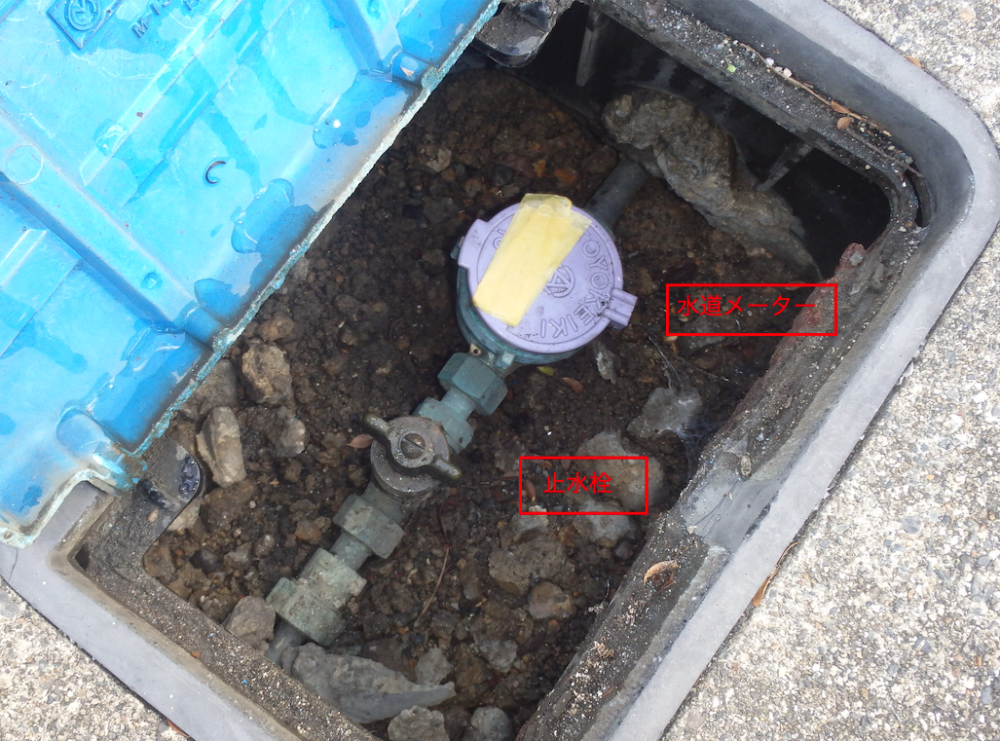

水道メーターのパイロット確認で“壁内漏水”を判定

洗濯機蛇口の水漏れが目に見える範囲で確認できない場合、壁の内部で水漏れが発生している可能性があります。このような「壁内漏水」は、放置すると建物の構造に深刻なダメージを与えるため、早期発見が非常に重要です。壁内漏水の有無を判定するには、水道メーターのパイロットを確認する方法が有効です。

家中のすべての蛇口を閉め、洗濯機やトイレなど、水を使う機器もすべて停止させます。次に、水道メーターボックスを開けて、メーターの中にある小さな銀色の羽根車(パイロット)を確認してください。もし、水を一切使用していないにもかかわらず、このパイロットが回り続けている場合、どこかで水漏れが発生していることを示しています。この状態であれば、壁の内部や床下など、目に見えない場所で水漏れが起こっている可能性が高いです。この確認方法は、壁内漏水だけでなく、目に見えない配管からの漏水を早期に発見するための有効な手段となります。

漏水箇所の探し方!今すぐできるチェック方法と対策を完全解説!

触診・目視ポイント

水漏れ箇所を特定するためには、蛇口の各部を丁寧に触って確認することが大切です。ニップル、ハンドル根元、配管接続部、吐水口といった箇所は、特に水漏れが発生しやすいポイントです。それぞれの部位を注意深く確認しましょう。

ニップル(給水ホースと蛇口をつなぐ部分)は、接続が緩んでいたり、内部のパッキンが劣化していたりすると水漏れの原因になります。ハンドル根元からは、ハンドル内部のパッキンやカートリッジの劣化が考えられます。壁から出ている配管と蛇口本体の接続部も、締め付け不足やパッキンの劣化によって水漏れが起こりやすい箇所です。蛇口の先端である吐水口からの水漏れは、内部のコマパッキンの劣化が主な原因です。これらの箇所を指で触って湿り気がないか、目視で水滴や水の筋がないかを確認してください。場合によっては、ティッシュペーパーを当てて、微細な漏れがないかを確認するのも効果的です。

写真・動画で残す“撮り漏れ防止チェック”

水漏れの状況を正確に記録することは、専門業者に修理を依頼する際や、賃貸物件の場合に管理会社へ連絡する際に非常に役立ちます。口頭での説明だけでは伝わりにくい情報も、写真や動画があれば一目瞭然です。水漏れ箇所、漏れの程度、発生日時、周囲の状況などを具体的に記録しておきましょう。

具体的には、全体像がわかる写真から始まり、水が漏れている箇所をクローズアップした写真や動画を複数枚、様々な角度から撮影してください。特に、水滴が滴る様子や、水が伝っている経路がわかる動画は、原因特定の手がかりになります。また、蛇口の型番やメーカー名が記載されている部分も忘れずに撮影しておくと、部品交換が必要になった際にスムーズに進められます。これらの記録は、後々のトラブル防止や、修理費用の見積もりを正確に出してもらうためにも非常に重要です。

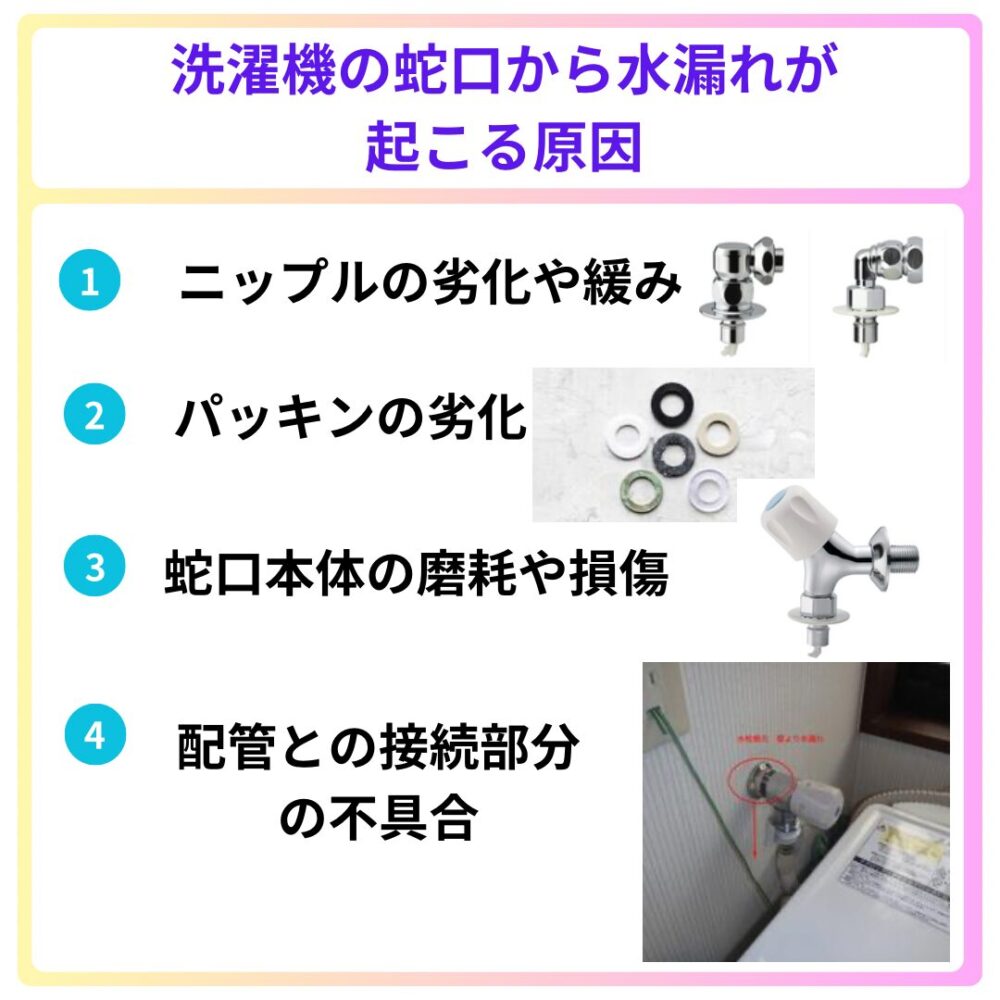

洗濯機の蛇口から水漏れが起こる原因

洗濯機の蛇口から水漏れが起こる原因は、以下のとおりです。

- ニップルの劣化や緩み

- パッキンの劣化

- 蛇口本体の磨耗や損傷

- 配管との接続部分の不具合

ニップルの劣化や緩み

ニップルは長期間使用すると材質が劣化し、強度が低下します。水圧の影響を受けやすく使用頻度が高い場合、ニップルが緩むことがあり、結果生じるのが水漏れです。劣化や緩みが進むと、ニップルの接続部分に歪みが生じ、水漏れのリスクを高めます。

ニップルの劣化や歪みを防ぐためには、定期的な点検をしましょう。点検を行うと、劣化の進行を早期に発見し、適切なメンテナンスができます。

パッキンの劣化

洗濯機の蛇口からの水漏れは、パッキンの劣化が原因な場合が多いです。パッキンはゴムや合成樹脂製で、蛇口のシール部分に使用されています。時間の経過や物理的な影響を受けると、パッキンは硬化や亀裂が生じやすいです。パッキンの劣化が進行すると水漏れのリスクが高まります。

水漏れのリスクを減らすには、定期的な点検と必要に応じてのパッキンの交換が必要です。使用頻度や水質によって、パッキンの劣化速度は異なります。状況に応じてメンテナンスしましょう。

蛇口本体の磨耗や損傷

蛇口本体の磨耗や損傷は、水漏れの原因です。長期間の使用により、蛇口の金属部分がすり減ると、水漏れが生じる可能性があります。水質の影響で蛇口が腐食し、微細な亀裂が生じると、水漏れをさらに促進します。蛇口の内部機構の破損や、蛇口の緩みも水漏れの原因です。

耐用年数を超えた蛇口は、材質の劣化が進み、ひび割れや破損が生じやすくなります。ハンドル部分が緩んだり壊れたりすると、水の制御ができず、水漏れが生じるため注意しましょう。定期的なメンテナンスと早期の対応が重要です。

配管との接続部分の不具合

配管との接続部分の不具合も、洗濯機の蛇口から水漏れが生じる原因です。配管との接続部分は、配管接続部のねじれやずれによって密封性が損なわれるため、不具合が生じる場合があります。接続部の接着剤やシーリング材が経年劣化により機能を失うことも、水漏れの原因です。

配管と蛇口の接続部で適切なサイズやタイプのパッキンが使用されていない場合も問題です。設置時に過剰な力が加わって、配管が破損している場合もあるため注意しましょう。耐久性が劣る材料の使用や不適切な接続方法も水漏れの原因です。

問題解決のために、接続部分の定期的な点検と、必要に応じた部品の交換や修理を行いましょう。

洗濯機蛇口の水漏れへの応急処置

洗濯機蛇口の水漏れへの応急処置は、以下の手順で行います。

- 元栓の閉栓

- 漏れている部分の特定と一時的な補修

以上の応急処置をした後、専門の修理サービスに依頼するか、自分で修理する計画を立てましょう。早めの対応で、より大きな被害を防げます。

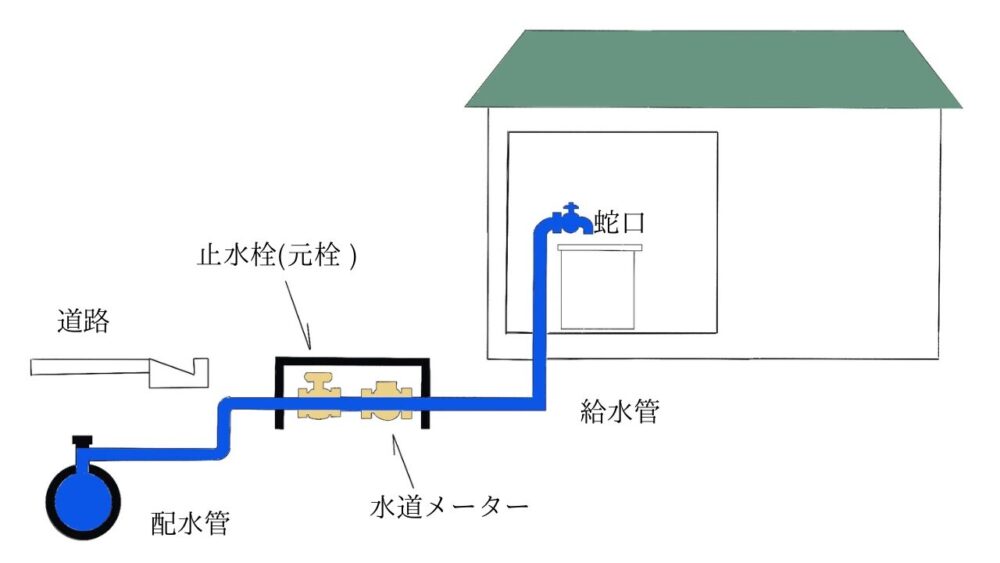

元栓の閉栓

洗濯機の蛇口からの水漏れに気づいた場合、元栓を閉めましょう。さらなる水漏れを防止できます。元栓やメインバルブと呼ばれる装置は、住宅の入り口近くやキッチン、洗面所の下に設置されています。元栓を時計回りにしっかりと回し、水道水の供給を遮断しましょう。修理作業を安全に行う環境を整えられます。

元栓を閉じる際は、強く締め過ぎないよう注意してください。修理が完了するまで、元栓は閉じた状態にします。

漏れている部分の特定と一時的な補修

漏れている部分を特定し、一時的な補修を行うことも重要です。市販の防水テープやシールを使用すれば、手軽に応急処置が可能です。小さなクラックや穴が原因である場合は、エポキシパテで穴を塞げます。蛇口のネジが緩んでいる場合は、ネジを締め直してください。穴が大きい場合は、より強固な応急処置が必要です。

ゴム製のホースやプラスチックバッグを漏れている部分に巻きつけ、上からテープでしっかりと固定する方法が有効です。一時的にでも水の漏れを大幅に減らせます。一時的な補修なため、根本的な解決には専門家による詳細な検査と修理が必要です。

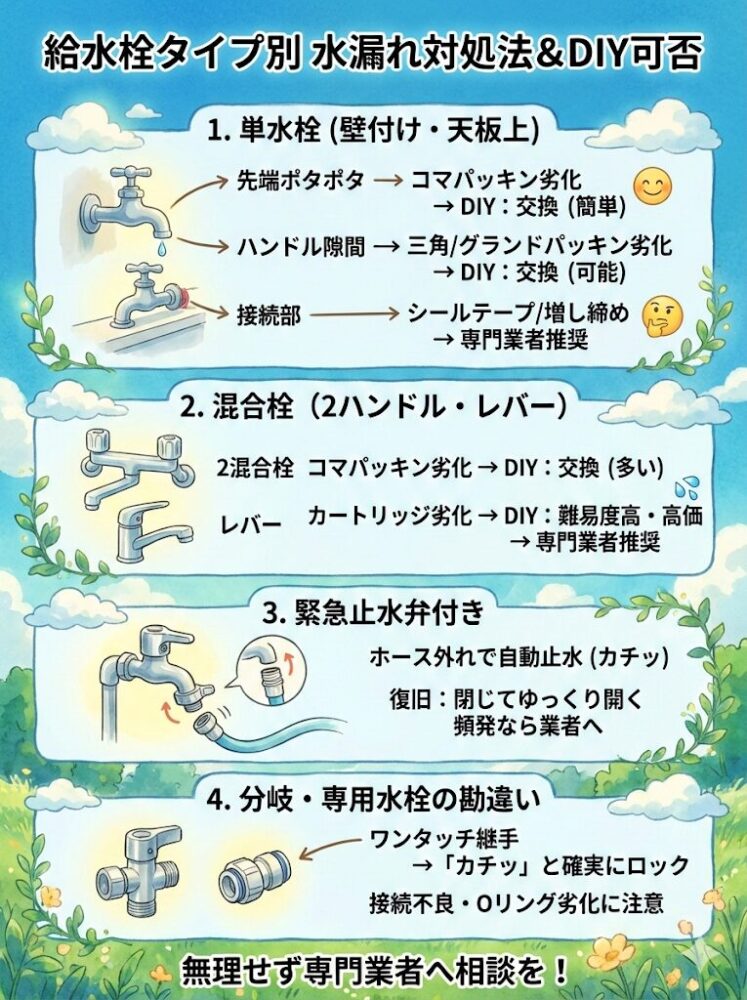

給水栓タイプ別の対処(単水栓/混合水栓/緊急止水弁付き)

洗濯機の蛇口には、いくつかのタイプがあります。それぞれのタイプによって構造が異なるため、水漏れの原因や対処法も異なります。自分の家の洗濯機蛇口がどのタイプかを確認し、適切な対処法を知っておくと、いざという時に役立ちます。

- 単水栓(壁付け・天板上)の典型漏れ箇所とDIY可否

- 2ハンドル混合栓・レバー混合栓の“コマ/カートリッジ”起因

- 緊急止水弁付き(ストッパー内蔵)の作動時の挙動と復旧

- 分岐水栓や洗濯機専用水栓(ワンタッチ継手)で起こりやすい勘違い

単水栓(壁付け・天板上)の典型漏れ箇所とDIY可否

単水栓は、水またはお湯のどちらか一方を供給する最もシンプルな構造の蛇口です。壁に直接取り付けられている「壁付けタイプ」と、洗濯機パンなどの天板に取り付けられている「天板上タイプ」があります。これらの単水栓で水漏れが発生した場合、主に以下の箇所が原因となることが多いです。

- 蛇口の先端から水がポタポタと落ちる場合

- 内部のコマパッキンの劣化が考えられます。ハンドルを締めても水が止まらない場合も同様です。この場合の修理は、ハンドル部分を分解し、新しいコマパッキンに交換することでDIYでも比較的簡単に行えます。

- ハンドルと蛇口本体の隙間から水がにじむ場合

- 三角パッキンやグランドパッキンの劣化が原因です。これもドライバーやモンキーレンチといった工具があればDIYで交換可能です。

- 蛇口本体と壁の接続部や、天板と蛇口の接続部から水漏れがある場合

- 内部のシールテープの巻き直しや、接続部分の増し締めが必要になります。この作業は専門的な知識や工具が必要になる場合があるため、無理せず専門業者に依頼することを検討しましょう。

2ハンドル混合栓・レバー混合栓の“コマ/カートリッジ”起因

2ハンドル混合栓とレバー混合栓は、どちらも水とお湯を混ぜて温度調整ができるタイプの蛇口ですが、内部構造に違いがあります。水漏れの主な原因は、それぞれのタイプで異なる内部部品の劣化によるものです。

- 2ハンドル混合栓の場合

- 水漏れの原因のほとんどは「コマパッキン」の劣化です。これは単水栓と同様に、水やお湯の出る量を調整する弁の役割を果たしており、長年の使用で摩耗すると水が完全に止まらなくなります。ハンドルを締めてもポタポタと水が漏れる場合、このコマパッキンの交換で解決することが多いです。

- レバー混合栓の場合

- 水漏れの主な原因は「カートリッジ」の劣化です。レバーを操作して水量や水温を調整する部品で、内部に複数のパッキンやセラミックディスクが組み込まれています。カートリッジが劣化すると、レバーを閉めても水が止まらなかったり、レバーの動きが硬くなったりします。カートリッジの交換は、部品代が高くなる傾向があり、また蛇口の構造も複雑なため、DIYでの交換は難易度が高いです。特に、メーカーや型番に合わせた専用のカートリッジが必要になるため、専門業者に依頼するのが賢明です。

緊急止水弁付き(ストッパー内蔵)の作動時の挙動と復旧

緊急止水弁付き水栓は、洗濯機用の蛇口として近年広く普及しているタイプです。この水栓の最大の特徴は、給水ホースが蛇口から外れたり、ホースが破損したりして多量の水が漏れ出した際に、自動的に水を止める「緊急止水弁」が内蔵されている点です。この機能により、万が一の事故の際にも水漏れ被害を最小限に抑えられます。

緊急止水弁が作動すると、カチッという音とともに水の供給が遮断されます。見た目では水栓のレバーやハンドルが動いているように見えても、水は出てこない状態になります。この状態になった場合、まずは給水ホースがしっかりと接続されているか、ホースに破損がないかを確認してください。ホースに問題がない場合、緊急止水弁が誤作動を起こしている可能性もあります。復旧方法は、一度水栓のレバーやハンドルを完全に閉じ、その後ゆっくりと開くことでリセットされることが多いです。それでも復旧しない場合や、頻繁に作動する場合は、水栓本体の不具合も考えられるため、専門業者への相談をおすすめします。このタイプの水栓は非常に便利ですが、作動原理を理解しておくことで、いざという時に慌てず対処できます。

分岐水栓や洗濯機専用水栓(ワンタッチ継手)で起こりやすい勘違い

洗濯機周りの水漏れで意外と多いのが、分岐水栓や洗濯機専用水栓(ワンタッチ継手)に関連する勘違いです。特に、ワンタッチ継手を使用している場合、正しく接続されていると思っていても、実は完全に固定されていないことがあります。

分岐水栓は食洗機などの水栓を追加する際に使われることがあり、その接続部分が緩んでいると水漏れが発生します。増し締めすることで解決することが多いですが、パッキンが劣化している場合は交換が必要です。洗濯機専用水栓に用いられるワンタッチ継手は、給水ホースをカチッと差し込むだけで接続できる便利な構造ですが、完全に奥まで差し込まれていない、またはロックがしっかりとかかっていないと、洗濯機の振動などで外れて水漏れを起こす可能性があります。ホースを接続する際は、奥までしっかりと差し込み、「カチッ」と音がするまで確実にロックされているかを確認しましょう。また、ワンタッチ継手内部のOリング(ゴム製のリング)が劣化すると水漏れの原因になります。このOリングは消耗品のため、定期的な点検と交換が推奨されます。見た目では問題なさそうに見えても、接続不良や部品劣化が原因で水漏れが発生することがあるので注意が必要です。

洗濯水栓部品選び完全ガイド(互換・規格)

水漏れ修理をDIYでするときに最も大切なのは正しい部品選びです。間違った部品を使うと修理が失敗するだけでなく、状況を悪化させる恐れもあります。部品には多くの種類や規格があるため初心者には難しく感じられますが、ポイントを押さえれば選び方は簡単です。

- パッキン/Oリングの呼び・形状の見方(型式・サイズの控え方)

- ニップル・継手・給水ホースの規格の基本(ねじ規格・ワンタッチ種別)

- シールテープの巻き方“だけ”で直らないときの見直しポイント

- 交換前チェックリスト(型番・写真・寸法・現物照合)

パッキン/Oリングの呼び・形状の見方(型式・サイズの控え方)

水漏れ修理で最も頻繁に交換する部品が「パッキン」や「Oリング」です。これらはゴム製の消耗品で、水栓内部の隙間を埋めて水漏れを防ぐ役割を担っています。しかし、一口にパッキンやOリングと言っても、その種類は多岐にわたります。蛇口のタイプや水漏れ箇所によって、適切な呼び方や形状、サイズが異なります。

蛇口の先端からの水漏れには「コマパッキン」(ケレップ)と呼ばれるものが使われます。ハンドルの根元からは「三角パッキン」や「グランドパッキン」が使われることが多いです。ワンタッチ継手には「Oリング」が使用されています。これらの部品を選ぶ際には、まず現在取り付けてある部品の「型式」や「サイズ」を正確に控えましょう。可能であれば、取り外した現物を持参してホームセンターなどで比較検討するのが確実です。直径、厚み、内径、外径など、細かな寸法が合わないと水漏れが再発するため、慎重に確認する必要があります。メーカーのウェブサイトや取扱説明書に記載されている部品リストも参考にすると良いでしょう。

ニップル・継手・給水ホースの規格の基本(ねじ規格・ワンタッチ種別)

洗濯機の蛇口から水漏れがある場合、ニップルや継手、給水ホースといった接続部分に問題があることも多いです。これらの部品を選ぶ際には、互換性のある「規格」を理解しておくことが非常に重要です。特に、ねじの規格やワンタッチ継手の種別を間違えると、うまく接続できなかったり、水漏れが再発したりする原因となります。

一般的に、日本の水道配管で使われるねじには、G(平行ねじ)とR(テーパーねじ)の2種類があります。洗濯機用の蛇口やホースでは「G1/2」という平行ねじが使われることが多いですが、古いタイプや特殊な製品では異なる場合もあります。ワンタッチ継手にも複数のタイプがあり、メーカーによって形状が異なるため、現在使用しているホースや蛇口のメーカー、型番を確認することが不可欠です。購入する際は、必ず現在使っている部品の規格を確認し、同じ規格のものを選びましょう。不安な場合は、既存の部品をホームセンターなどに持ち込み、店員に相談しながら選ぶのがおすすめです。

シールテープの巻き方“だけ”で直らないときの見直しポイント

水漏れ修理において、シールテープは非常に便利なアイテムです。配管のねじ部に巻き付けることで、ねじとねじの隙間を埋め、水漏れを防ぐ役割があります。しかし、「シールテープを巻いたのに水漏れが直らない」という経験はありませんか。この場合、シールテープの巻き方以外にも見直すべきポイントがいくつかあります。

シールテープは、ねじの進行方向(時計回り)に、ねじ山の凹凸が隠れるように5〜10回程度しっかりと巻き付けるのが基本です。巻き方が不十分であったり、逆に巻きすぎたりすると、水漏れの原因となります。もし正しい巻き方をしても水漏れが止まらない場合は、まずパッキンの劣化を疑いましょう。シールテープはねじ部分の補助的な役割を果たすものであり、パッキンが劣化している場合はパッキンそのものを交換する必要があります。また、ねじ山が摩耗していたり、接続する部品自体にひび割れや変形がある場合は、シールテープだけでは対処できません。その場合は、部品自体の交換や、専門業者による修理が必要になります。シールテープは万能ではないことを理解し、他の原因も総合的に検討しましょう。

交換前チェックリスト(型番・写真・寸法・現物照合)

水栓や部品を交換する前に、必ず以下のチェックリストを確認してください。この事前準備を怠ると、誤った部品を購入してしまったり、作業中に問題が発生したりする可能性があります。確実な修理のためにも、一つ一つ丁寧に行いましょう。

- 現在取り付けてある水栓や部品の「型番」をメモ

- メーカー名と共に、型番は必ず控えてください。

- 水栓や水漏れ箇所の「写真」を複数枚撮影

- 特に、全体像と、メーカー名や型番が記載されている部分、水漏れ箇所をクローズアップした写真を撮っておくと良いでしょう。

- 交換が必要な部品の「寸法」

- 直径、内径、外径、厚みなどをメジャーやノギスで測定し、メモしておきます。

最後に、可能であれば交換する「現物」をホームセンターなどに持参し、購入する新しい部品と「照合」することをおすすめします。これにより、サイズや形状の不一致を防げます。これらの情報をまとめておくことで、適切な部品選びとスムーズな交換作業につながります。

洗濯機の蛇口水漏れを自力で修理する方法

洗濯機の蛇口から水漏れが生じると、家事の効率が落ちるだけでなく、水道料金の無駄遣いにもつながります。自力で行う蛇口の修理方法を学ぶと、専門の業者に依頼することなく、自宅で簡単に水漏れのトラブルを解決できます。

自分で修理をするメリットは、費用の節約だけでなく、同様の問題が再発した際にも迅速に対応できることです。漏れている蛇口部分の全体像を把握し、正確な修理箇所を特定しましょう。

必要な道具と材料

洗濯機の蛇口からの水漏れを修理する際に必要な道具と材料は、以下のとおりです。

- モンキーレンチまたはパイプレンチ

- プライヤー

- スクリュードライバー

- 新しいパッキン

- テフロンテープ

- ニップル(必要に応じて交換用)

- シール剤

- ゴム手袋

- バケツまたはタオル

以上の道具と材料を揃えると、洗濯機の蛇口の水漏れを適切に修理できます。各道具は特定の作業に必要であり、劣化したパッキンの交換やネジ部分の防水処理など、修理過程でのさまざまな課題に対処可能です。

ニップルからの水漏れ修理方法

ニップルからの水漏れは、ニップルの緩みや劣化が主な原因です。修理の手順は以下のとおりです。

- 漏れているニップルを特定する

- 漏れている部分を清掃する

- ニップルと配管の接続部にテフロンテープを巻く

- ニップルを手でしっかりと締めてレンチで締め付けを強化する

テフロンテープは、水漏れを防ぐのに役立ちます。最後に元栓を開いて、修理した部分に漏れがないかを確認します。

パッキンの交換方法

洗濯機のパッキンを交換する手順は簡単です。

- 洗濯機の元栓を閉めて水の供給を停止する

- ネジを緩めてハンドルを取り外す

- パッキンが見える部分まで部品を解体する

- 古いパッキンを新しいパッキンに交換する

- すべての部品をもとに戻してネジをしっかり絞める

最後に元栓を開いて、水漏れが解消されているかを確認しましょう。

蛇口本体や配管接続部分の修理

蛇口本体や配管接続部分の修理前には、必ず元栓を閉じ、水の流れを止めましょう。元栓を閉じると、作業中の水の事故や余計な水漏れを防げます。蛇口本体のネジ部分が緩んでいる場合は、レンチやプライヤーを使用して締め直します。亀裂や破損がある場合は、新しい蛇口に交換しなければなりません。

蛇口と配管の接続部分に漏れがある場合は、漏れている部分を確認し、シールテープを巻き直すか新しい部品に交換しましょう。配管自体が古くなっている場合は、配管全体または損傷部分だけを新しいものに交換すると効果的です。修理作業を完了した後は、元栓を開いて水を流し、修理箇所に漏れがないかを確認しましょう。

DIYでやりがちな失敗とNG例

洗濯機蛇口の水漏れは簡単ならDIYで直せますが、知識不足だと失敗して悪化させることがあります。あらかじめよくある失敗例やNG行為を知っておけば、トラブルを防ぎ、安全に修理できます。

- シールテープ逆巻き・過剰締め・寸法不一致

- 既設劣化面の“当たり”不良を放置して再漏水

- ホースの捻じれ・曲げ半径不足

- 作業前の止水・排水・養生の失念

シールテープ逆巻き・過剰締め・寸法不一致

DIYで水漏れ修理を行う際、シールテープの巻き方、締め付け具合、部品の寸法不一致は、特に初心者がやりがちな失敗です。これらのミスは、水漏れを直せないばかりか、新たな問題を引き起こす原因にもなります。

- シールテープは、ねじ山に対して時計回り(ねじ込む方向に)に巻き付けるのが正しい方法です。

- 逆方向に巻いてしまうと、ねじ込んだ際にシールテープが剥がれてしまい、隙間を埋める効果がありません。

- 部品の「過剰締め」も避けるべき

- 強く締め付けすぎると、パッキンが潰れてしまったり、部品自体にひび割れが入ったりして、かえって水漏れの原因となります。特に、プラスチック製の部品は破損しやすいので注意が必要です。

- 「寸法不一致」の部品を使用することも大きな失敗です。

- パッキンのサイズが合っていなかったり、継手のねじ規格が異なったりすると、水漏れは絶対に止まりません。交換前チェックリストを参考に、必ず正しい寸法の部品を選びましょう。

既設劣化面の“当たり”不良を放置して再漏水

水漏れ修理で部品を交換する際、新しい部品を取り付ける面に、以前の部品の跡や汚れ、軽微な傷などが残っていることがあります。これを「既設劣化面」と呼びます。この劣化面を放置したまま新しい部品を取り付けてしまうと、新しい部品との密着性が低下し、「当たり」が悪くなることで、修理後すぐに水漏れが再発してしまうことがあります。

パッキンを交換する際、取り付け面がザラザラしていたり、古いパッキンのゴムが固着していたりすると、新しいパッキンがその凹凸に馴染めず、わずかな隙間が生じて水漏れにつながります。このような場合は、古いパッキンのカスや汚れをきれいに拭き取り、可能であれば取り付け面を軽く研磨するなどして平滑に整える必要があります。特に金属製の部品の場合、錆や腐食が進んでいると、何度パッキンを交換しても水漏れが止まらないことがあります。そのような場合は、部品自体を交換するか、専門業者に相談することを検討しましょう。

ホースの捻じれ・曲げ半径不足

洗濯機の給水ホースは、設置状況によっては不適切な状態になっていることがあり、これが水漏れの原因となることがあります。特に「ホースの捻じれ」や「曲げ半径不足」は、初心者が見落としがちなポイントです。

- 給水ホースが大きく捻じれた状態で接続されている場合

- ホースの特定の箇所に無理な力がかかり、そこから亀裂が入ったり、接続部分が緩んだりして水漏れを引き起こす可能性があります。ホースを接続する際は、捻じれがないかを確認し、まっすぐな状態で取り付けるようにしましょう。

- ホースを無理に急角度で曲げている場合(曲げ半径不足)

- ホース内部に負担がかかり、その部分から劣化が進んで水漏れにつながることがあります。ホースはなるべく緩やかなカーブを描くように設置し、無理な力がかからないように配置しましょう。必要であれば、少し長めのホースに交換したり、設置場所を調整したりすることも検討してください。ホースの状態が悪いと、水漏れだけでなく、洗濯機の故障にもつながる可能性があるので注意が必要です。

作業前の止水・排水・養生の失念

DIYで水漏れ修理を行う際に、最も基本的ながらも忘れがちなのが「作業前の止水・排水・養生」です。これらの準備を怠ると、作業中に水浸しになったり、床や壁を汚してしまったりするだけでなく、感電などの思わぬ事故につながる危険性もあります。

修理作業に取り掛かる前に、必ず家全体の元栓、または修理箇所の止水栓を閉めて、水の供給を完全に止めてください。元栓が見つからない場合は、家全体の水を使用しないようにしておきましょう。次に、配管内に残っている水を完全に「排水」します。蛇口を開けて残水を出したり、バケツなどで受けたりして、作業中に水がこぼれるのを防ぎます。そして、作業場所の周囲を「養生」することも重要です。タオルやビニールシートを敷いて、万が一水がこぼれても床や壁が濡れないように保護しましょう。電気製品が近くにある場合は、移動させるか、電源を抜いておくなどの安全対策も忘れずに行ってください。これらの準備を怠ると、修理以外のトラブルを引き起こす可能性があるため、必ず実施しましょう。

洗濯機の蛇口水漏れ修理の費用相場

水漏れの修理方法は、自力で行う場合と業者に依頼する場合で、かかる費用が異なります。洗濯機の蛇口から水漏れが生じると、床や壁に損害を与える可能性があります。水漏れに気付いた際は迅速に対応しましょう。

自力で修理する場合

自力で修理を行う場合にかかる費用は、必要な部品代のみです。ニップルやパッキンなどは、ホームセンターで手軽に購入できます。部品の費用は、500〜2,000円程度です。修理には適切な知識と技術が必要なため、経験がない場合は専門の業者へ依頼しましょう。

自分で修理を行うメリットは、業者に依頼する場合に比べて工賃が不要なため、全体のコストを大幅に削減できる点です。修理の難易度によっては、かなりの時間と労力が必要になるため注意しましょう。

業者へ依頼する場合

業者に修理を依頼する際の費用は、5,000〜20,000円程度です。専門技術者による確かな修理で、将来的なトラブルを防げます。修理の難易度や緊急性、特殊な部品が必要な場合は、さらに費用がかかる可能性もあります。地域や業者による修理費用のばらつきもあるため、事前に複数の業者から見積もりを取りましょう。

見積もりを複数の業者から取ると、料金の比較も容易です。緊急の場合、即日対応してくれる業者もありますが、追加料金が発生する可能性があるため、事前に確認しましょう。多くの業者はアフターサービスや保証を提供しており、修理後も安心です。

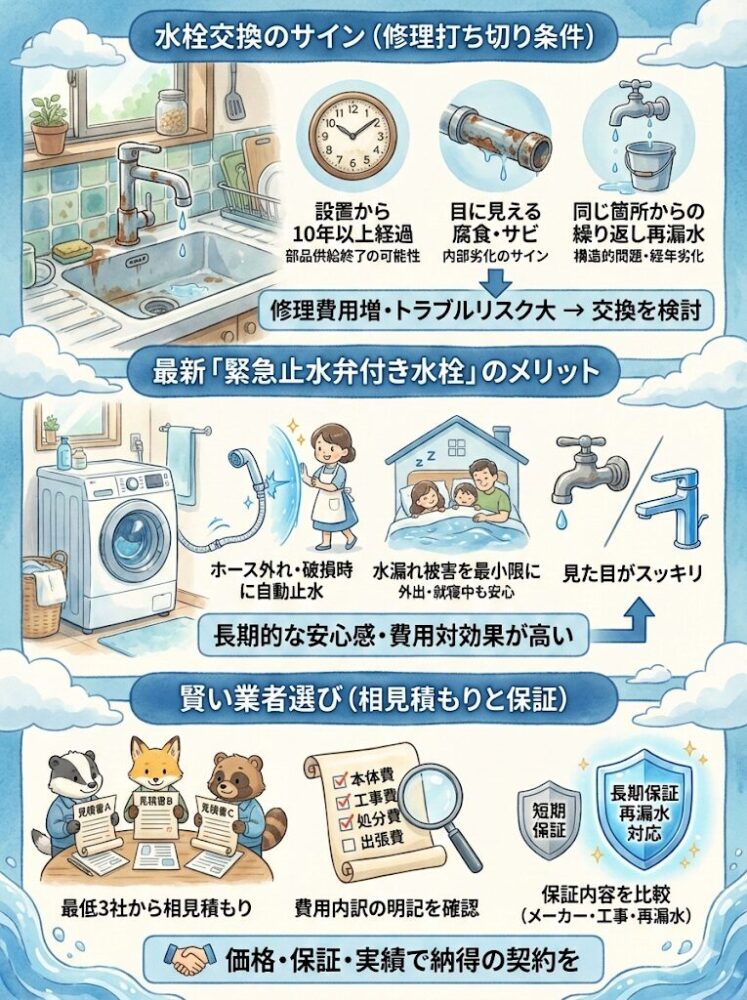

交換に踏み切る基準(修理より交換が得なとき)

洗濯機の蛇口が水漏れしたときは、修理で直すか交換するかの判断が必要です。費用だけでなく、蛇口の寿命・機能・将来のリスクも考えて選ぶことが大切です。交換が適しているケースや、交換のメリット、相見積もりの注意点を解説します。

- 年数・腐食・繰り返し再漏水の“打ち切り条件”

- 緊急止水弁付き水栓への更新メリット

- 相見積の取り方と保証比較

年数・腐食・繰り返し再漏水の“打ち切り条件”

水栓の修理を繰り返している場合や、特定の状態にある場合は、修理を打ち切り、新しい水栓への交換を検討する時期かもしれません。古い水栓を使い続けることは、修理費用がかさむだけでなく、予期せぬ大きな水漏れトラブルにつながるリスクをはらんでいます。

設置から10年以上経過している水栓は、内部部品の劣化が進んでいる可能性が高いです。特に、メーカーの部品供給が終了している場合、修理自体が困難になります。次に、水栓本体に目に見える「腐食」や「サビ」が発生している場合も、交換を検討すべきサインです。表面的な腐食だけでなく、内部の金属部分も劣化している可能性が高く、パッキンなどを交換しても根本的な解決にはなりません。また、同じ箇所から何度も水漏れが「繰り返し再発」する場合も、個別の部品交換では対処できない、水栓本体の構造的な問題や経年劣化が考えられます。これらの状況に当てはまる場合は、修理ではなく、新しい水栓への交換を積極的に検討しましょう。

緊急止水弁付き水栓への更新メリット

古いタイプの洗濯機蛇口を使用している場合、最新の「緊急止水弁付き水栓」への交換は、水漏れ対策として非常に大きなメリットがあります。単なる修理費用との比較だけでなく、将来的な安心感や利便性を考慮すると、交換の価値は十分にあります。

緊急止水弁付き水栓の最大のメリットは、給水ホースが外れたり破損したりした場合に、自動で水の供給を遮断する機能です。これにより、万が一の際に大量の水が漏れ出すのを防ぎ、床や壁、階下への水漏れ被害を最小限に抑えられます。特に、外出中や就寝中に水漏れが発生しても、自動で止水されるため、安心感が格段に向上します。また、見た目もスッキリとしたデザインのものが多く、洗濯機周りの美観を損ないません。長期的に見れば、水漏れによる損害賠償リスクや、修理にかかる手間と費用を考慮すると、緊急止水弁付き水栓への更新は、非常に費用対効果の高い選択肢と言えるでしょう。

相見積の取り方と保証比較

新しい水栓への交換を決めたら、複数の業者から「相見積もり」を取ることが重要です。これにより、適正な価格で信頼できる業者を選ぶことができ、不当に高額な費用を請求されるリスクを避けられます。しかし、見積もりを比較する際には、単に料金の安さだけで判断するのではなく、いくつかのポイントに注目する必要があります。

最低でも3社程度の業者から見積もりを取りましょう。見積もり書には、水栓本体の費用、交換工事費、既存水栓の処分費、出張費などが明確に記載されているかを確認します。特に、内訳が不明瞭な「一式」表記が多い見積もりは注意が必要です。次に、最も重要なのが「保証」の内容です。水栓本体のメーカー保証期間はもちろん、工事に対する業者の保証期間や、再漏水時の対応について明確な記載があるかを確認しましょう。保証期間が長い業者や、内容が手厚い業者を選ぶと安心です。また、業者の実績や口コミなども参考にすると良いでしょう。疑問点や不明点は、見積もり段階で業者に質問し、納得した上で契約するようにしてください。

賃貸物件での水漏れの際の対処法

賃貸物件で水漏れが生じた際は、大家や管理会社への連絡と修理費用の負担のルールの確認が重要です。賃貸物件での水漏れの際の対処法について、以下の2点を解説します。

- 大家や管理会社への連絡

- 修理費用の負担のルール

大家や管理会社への連絡

水漏れを発見したら、すぐに大家か管理会社に報告しましょう。状況に応じた適切な対策が取られ、さらなる被害の拡大を防げます。詳細な状況を説明し、可能であれば写真やビデオも共有すると、より具体的な対応が期待できます。

連絡方法は電話またはメールで行い、後のトラブルを避けるために、内容を記録しておくと良いです。連絡したら、管理会社や大家からの指示に従いましょう。修理が必要な場合は、誰が責任を持つかを確認し、適切な対処が必要です。

水漏れの原因が自身の使用方法によるものか、経年劣化など他の理由によるものかを確認しましょう。原因によって、修理の費用負担者が変わる可能性があるため、明確にしなければなりません。

修理費用の負担のルール

賃貸物件において、物件の構造や設備が自然に劣化した場合の修理費用は、大家や管理会社が支払います。入居者が故意や過失で物件に損害を与えた場合、修理費用は入居者が支払わなければなりません。賃貸契約書には、修理に関する規定が記載されていることが多いため、確認しましょう。

壁に穴を開けたり、床を傷つけたりした場合の修理費用は入居者が支払います。大家や管理会社に報告する際は、具体的な状況を詳細に説明し、写真などの証拠を提供すると対応がスムーズになります。修理が必要になった際、臨時の修理も可能ですが、大家や管理会社との調整が必要です。

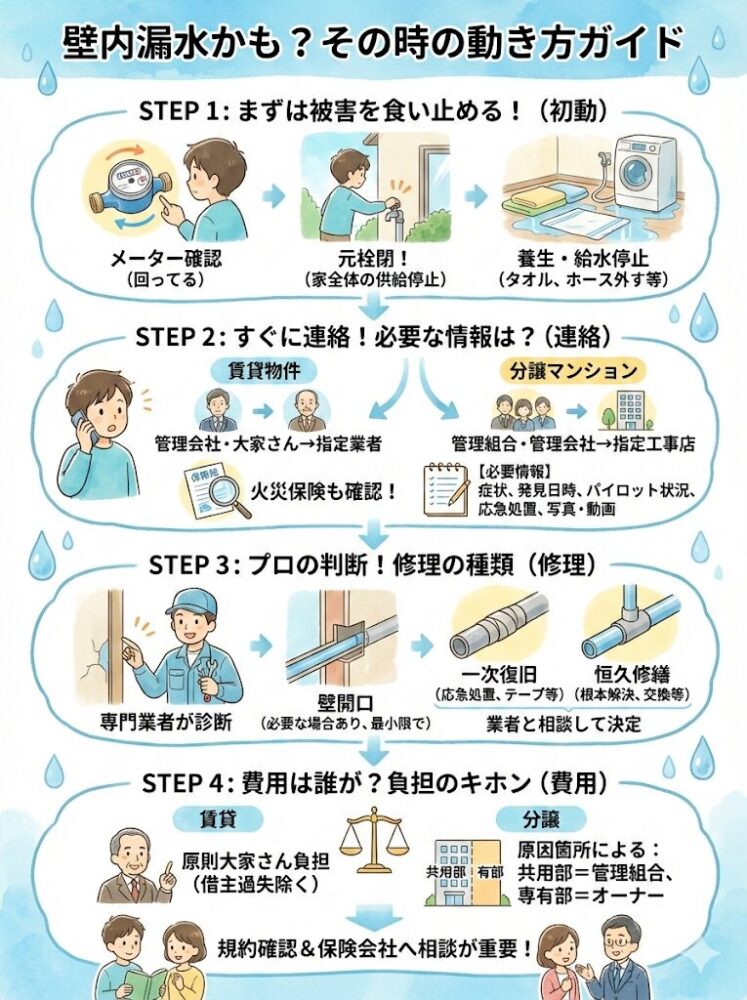

壁内漏水の疑いがある時の動き方

水道メーターで「壁内漏水」が疑われた場合、個人での対応は難しく深刻なトラブルです。建物の劣化やカビ、階下への被害につながる恐れがあります。冷静に初期対応を行い、専門業者や管理者へ速やかに連絡して正確な情報を伝えることが重要です。

- メーター確認→元栓閉→被害拡大防止(養生・給水停止)

- 管理会社・指定工事店・保険の連絡順と必要情報

- 壁開口の判断と“一次復旧/恒久修繕”の切り分け

- 立替・負担区分の基本(一次原因/共用・専有の境界の考え方)

メーター確認→元栓閉→被害拡大防止(養生・給水停止)

壁内漏水が疑われる場合、まず行うべきは被害の拡大を最小限に抑えるための行動です。迅速な対応が、建物の損傷や修理費用を大きく左右します。

最初に、水道メーターのパイロットが回転していることを再確認し、やはり漏水の疑いが高いことを確認します。確認後、すぐに家全体の「元栓」を閉めてください。元栓は通常、屋外のメーターボックス内や玄関近くに設置されています。これにより、家全体への水の供給を止め、それ以上の水漏れを防げます。次に、水漏れしていると思われる箇所の周囲を「養生」します。タオルを敷いたり、ビニールシートで覆ったりして、床や壁への水の浸透を防ぎましょう。さらに、洗濯機の給水ホースを蛇口から外すなど、水が供給される可能性のある機器の接続を一時的に停止することも重要です。これらの応急処置は、専門業者が到着するまでの間、被害の進行を遅らせる効果があります。

管理会社・指定工事店・保険の連絡順と必要情報

壁内漏水が疑われる場合、どこに連絡すべきか、どのような情報が必要かを知っておくことが重要です。連絡の順序や提供する情報が不適切だと、対応が遅れたり、費用負担でトラブルになったりする可能性があります。

- 賃貸物件の場合

- まず「管理会社」または「大家さん」に連絡してください。彼らは建物の構造や過去の修繕履歴を把握しており、指定の水道業者を手配してくれます。

- 分譲マンションの場合

- 「管理組合」または「管理会社」に連絡し、その指示に従って「指定工事店」へ連絡しましょう。

この際、加入している「火災保険」の内容も確認しましょう。水漏れによる損害が保険でカバーされる場合があります。いずれの場合も、連絡時には以下の情報を用意しておくとスムーズです。水漏れの症状(ポタポタ、湿るなど)、発見日時、水道メーターのパイロットが回っていること、行った応急処置の内容、そして可能であれば水漏れ箇所の写真や動画です。これらの情報を伝えることで、迅速かつ適切な対応につながります。

壁開口の判断と“一次復旧/恒久修繕”の切り分け

壁内漏水の場合、水漏れ箇所が壁の内部にあるため、修理には壁の「開口(壁を壊す)」が必要となることがあります。この判断は非常に重要であり、専門業者によって行われます。また、修理には一時的な「一次復旧」と、根本的な「恒久修繕」の切り分けも考慮する必要があります。

一次復旧とは、水漏れを一時的に止めるための応急処置を指します。例えば、亀裂が入った配管に補修テープを巻くなどです。これは、恒久修繕までの期間、水の使用を可能にするための措置であり、あくまで一時的なものです。恒久修繕は、水漏れの原因となっている配管や部品を新しいものに交換するなど、根本的に問題を解決する工事を指します。壁の開口が必要な場合は、業者が適切な位置を特定し、最小限の範囲で壁を壊して修理を行います。この判断は素人には難しいため、必ず専門業者に任せましょう。修理内容や費用について、一次復旧で済ませるのか、恒久修繕まで行うのかを業者と十分に話し合い、納得の上で進めることが大切です。

立替・負担区分の基本(一次原因/共用・専有の境界の考え方)

壁内漏水は、修理費用が高額になることが多いため、誰が費用を負担するのかという「立替・負担区分」は非常に重要な問題です。特に、賃貸物件や分譲マンションでは、一次的な原因や共用部分・専有部分の境界によって負担者が異なります。

- 賃貸物件の場合

- 通常、借主の過失による水漏れ以外は、大家さんや管理会社が修繕費用を負担することが多いです。しかし、借主が不注意で水栓を破損させたなど、明確な過失がある場合は借主負担となることもあります。

- 分譲マンションの場合

- 水漏れの原因が「共用部分」(例えば、マンション全体の給水管)にある場合は管理組合が費用を負担し、「専有部分」(例えば、部屋の中の蛇口や排水管)にある場合は区分所有者であるオーナーが負担するのが一般的です。ただし、専有部分からの水漏れであっても、他の住戸に被害を及ぼした場合の賠償責任は、保険でカバーされることもあります。まずは管理規約を確認し、管理会社や保険会社に相談することが重要です。自己判断で費用を支払う前に、必ず確認するようにしましょう。

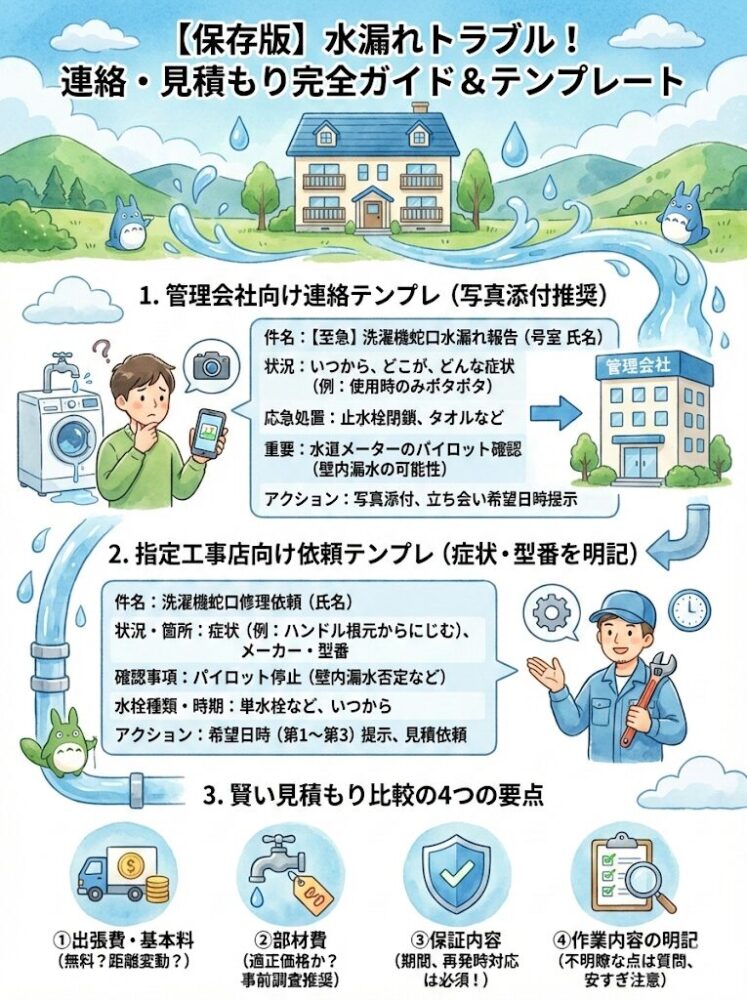

連絡・見積テンプレ

水漏れトラブルが発生した際、管理会社や専門業者への連絡、そして見積もり依頼は、迅速かつ正確に行う必要があります。適切な情報を伝えることで、スムーズな対応や正確な見積もりにつながります。ここでは、連絡時に役立つテンプレートを紹介します。これらのテンプレートを参考に、必要な情報を整理して伝えましょう。

- 管理会社向け文面テンプレ(写真同送の書式)

- 指定工事店向け依頼テンプレ(症状・型番・希望日時)

- 見積比較の要点(出張費/基本料/部材費/保証)

管理会社向け文面テンプレ(写真同送の書式)

賃貸物件にお住まいで壁内漏水が疑われる場合、速やかに管理会社へ連絡することが重要です。以下のテンプレートを活用し、必要な情報を漏れなく伝え、可能であれば水漏れ箇所の写真も添付して送付しましょう。

件名:【至急】洗濯機蛇口からの水漏れのご報告(〇〇号室 氏名)

〇〇管理会社様

いつもお世話になっております。〇〇号室の[あなたの氏名]です。

大変恐縮ですが、自宅の洗濯機蛇口付近で水漏れが発生している状況です。

昨日(〇月〇日)の〇時頃、洗濯機を使用している際に水漏れに気づきました。

現在、以下の状況です。

- 症状:[例:洗濯機の使用時のみ、蛇口の根元から水がポタポタと漏れています。床が濡れている状態です。]

- 応急処置:[例:洗濯機の給水栓を閉め、水漏れ箇所にタオルを敷いています。]

- 水道メーターのパイロット:[例:家中の水を止めたところ、パイロットがわずかに回転していることを確認しました。壁内漏水の可能性も考慮しております。]

状況を詳細にお伝えするため、水漏れ箇所の写真を添付いたしました。ご確認いただけますでしょうか。

つきましては、お忙しいところ恐れ入りますが、至急ご対応いただけますようお願い申し上げます。

修理の立ち会いについては、〇月〇日午前中、〇月〇日午後、〇月〇日終日など、ご希望の日時をお知らせください。

お手数をおかけしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

[あなたの氏名]

[電話番号]

[メールアドレス]

指定工事店向け依頼テンプレ(症状・型番・希望日時)

管理会社から指定工事店の連絡先を教えてもらった場合や、自分で信頼できる業者に直接依頼する場合に、以下のテンプレートを参考に連絡しましょう。具体的な症状や型番を伝えることで、より的確な見積もりやスムーズな修理につながります。

件名:洗濯機蛇口水漏れ修理のご依頼(氏名)

〇〇工事店様

いつもお世話になっております。〇〇と申します。

洗濯機の蛇口から水漏れが発生しており、修理をお願いしたくご連絡いたしました。

水漏れの状況は以下の通りです。

- 症状:[例:洗濯機蛇口のハンドル根元から水がにじみ出ており、常時湿っている状態です。]

- 発生箇所:[例:洗濯機蛇口(メーカー名・型番:〇〇)の根元部分]

- 確認事項:[例:水道メーターのパイロットは停止中なので、壁内漏水ではないと思われます。]

- 水栓の種類:[例:単水栓(壁付けタイプ)]

- 発生時期:[例:約1週間前から症状が出ています。]

可能であれば、水栓のメーカー名と型番は「[メーカー名] [型番]」です。

修理の立ち会いについて、以下の日時でご調整いただけると幸いです。

第一希望:〇月〇日(〇)〇時〜〇時

第二希望:〇月〇日(〇)〇時〜〇時

第三希望:〇月〇日(〇)〇時〜〇時

お見積もりと修理について、ご検討いただけますでしょうか。

お手数をおかけしますが、ご返信お待ちしております。

[あなたの氏名]

[電話番号]

[メールアドレス]

見積比較の要点(出張費/基本料/部材費/保証)

複数の業者から見積もりを取る「相見積もり」は、適正な価格で質の良い修理を受けるために非常に有効な手段です。しかし、見積書には様々な項目があり、どこを比較すれば良いのか迷ってしまうかもしれません。見積もりを比較する際の重要なポイントを理解しておきましょう。

まず、「出張費」と「基本料」です。これらは作業内容に関わらず発生する費用であり、業者によって大きく異なります。無料としている業者もあれば、距離に応じて変動するところもあります。次に、「部材費」です。交換する部品の価格が適正かを確認します。できれば、事前に自分で部品の価格を調べておくと良いでしょう。そして最も重要なのが「保証」の内容です。修理後の保証期間や、再発時の対応について明確に記載されているかを確認してください。保証がない業者は避けるべきです。また、見積もり書には「作業内容」が具体的に記載されているか、不明瞭な項目はないかを確認しましょう。疑問点があれば、必ず事前に業者に質問し、納得した上で依頼することが大切です。安すぎる見積もりは、後から追加料金が発生する可能性もあるため注意が必要です。

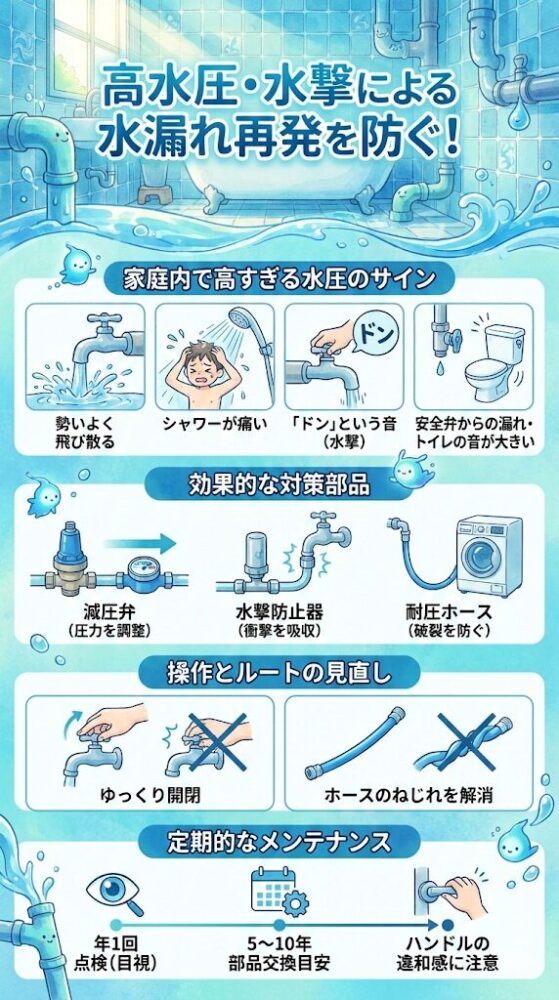

高水圧・水撃(ウォーターハンマー)で再発する漏れの抑え方

洗濯機蛇口の水漏れが再発するのは、高水圧や水撃(ウォーターハンマー)が原因の場合があります。これらは配管や部品に負担をかけ、劣化や緩みを招きます。放置すると修理を繰り返すことになるため、根本解決には水圧・水撃への対策が必要です。

- 家庭内で“高すぎる水圧”を疑うサイン

- 減圧弁・逆止弁・耐圧ホース:役割と設置の考え方

- 急開閉を避ける操作・給水ルートの見直し

- 再発防止のメンテ周期(点検・部品交換目安)

家庭内で“高すぎる水圧”を疑うサイン

家庭内で水圧が高すぎると、水栓や配管に過度な負担がかかり、水漏れの再発や他のトラブルの原因となることがあります。高すぎる水圧を疑うサインはいくつかありますので、ご自宅の状況をチェックしてみましょう。

蛇口を少し開けただけでも水が勢いよく飛び散る、シャワーの水圧が強すぎて痛いと感じる、といった体感的なものがあります。次に、水栓を閉めた時に「ドン」という大きな音がする「ウォーターハンマー現象」が頻繁に発生する場合も、高水圧のサインです。水撃音は配管への強い衝撃を示しており、これが続くと配管の接続部が緩んだり、水栓内部の部品が破損したりしやすくなります。給湯器の安全弁から頻繁に水が漏れる、トイレのタンクへの給水音が異常に大きい、なども高水圧の兆候です。これらのサインが見られる場合は、専門業者に水圧測定を依頼し、適切な対策を検討することをおすすめします。

減圧弁・水撃防止器(ウォーターハンマーアレスター)・耐圧ホース

高水圧や水撃による水漏れ再発を防ぐためには、適切な部品の設置が効果的です。特に「減圧弁」「逆止弁」「耐圧ホース」は、それぞれの役割を理解して設置することで、水栓や配管への負担を軽減し、トラブルを予防できます。

- 減圧弁

- 高すぎる水道圧を適正な圧力に調整する装置です。マンションの上層階や、給水元に近い住宅などで水圧が高い場合に設置すると、水栓や給湯器などへの負担が大幅に軽減されます。

- 水撃防止器(ウォーターハンマーアレスター)

- ウォーターハンマーの衝撃(圧力波)をピンポイントで吸収するための装置です。内部にピストンやゴム製のダイヤフラム、空気室などがあり、これらがクッションの役割を果たして圧力波を瞬時に吸収・緩和します。

- 耐圧ホース

- 通常の給水ホースよりも高い水圧に耐えられるように設計されたホースです。特に高水圧の環境下では、一般的なホースが破裂するリスクがあるため、耐圧ホースへの交換を検討しましょう。

これらの部品は、水漏れだけでなく、給湯器や食洗機などの家電の寿命を延ばす効果も期待できます。設置には専門知識が必要な場合が多いため、業者に相談することをおすすめします。

急開閉を避ける操作・給水ルートの見直し

高水圧や水撃による水漏れ再発を防ぐためには、水栓の操作方法を見直すことも重要です。特に、急激な水の開閉はウォーターハンマー現象を誘発し、配管や水栓に大きな衝撃を与えます。

蛇口を閉める際は、勢いよく「ガチャン」と閉めるのではなく、ゆっくりと優しく閉めることを心がけましょう。同様に、開ける際も急に全開にするのではなく、ゆっくりと水量を調整しながら開けることで、配圧の変化を穏やかにできます。このような意識的な操作は、水栓内部の部品や配管への負担を軽減し、水漏れの原因となる劣化を遅らせる効果があります。また、洗濯機の給水ホースが大きく曲がっていたり、ねじれていたりする場合も、水の流れが悪くなり、水撃が発生しやすくなります。給水ホースのルートを見直し、無理な曲がりやねじれがないかを確認し、必要であればホースの長さを調整したり、配管の取り回しを変更したりすることも検討しましょう。

再発防止のメンテ周期(点検・部品交換目安)

水漏れを一度修理しても、再発を防ぐためには定期的なメンテナンスが不可欠です。水栓の部品は消耗品であり、長年の使用によって必ず劣化します。適切なタイミングで点検や部品交換を行うことで、大きな水漏れトラブルを未然に防ぎ、水栓を長持ちさせられます。

一般的に、水栓内部のパッキンやカートリッジなどの消耗品は、5年から10年が交換の目安とされています。もちろん、使用頻度や水質、水圧などによって劣化の進み具合は異なります。最低でも年に一度は、蛇口周りに水滴や湿り気がないか、給水ホースの接続部に緩みがないかを目視で点検しましょう。また、ハンドル操作が以前よりも重くなった、レバーの動きが渋い、といった変化を感じた場合は、内部部品の劣化が始まっているサインかもしれません。これらの異変に気づいたら、早めに部品交換を検討しましょう。特に、緊急止水弁付きの水栓は、その機能が正常に作動するかどうかも定期的に確認することをおすすめします。

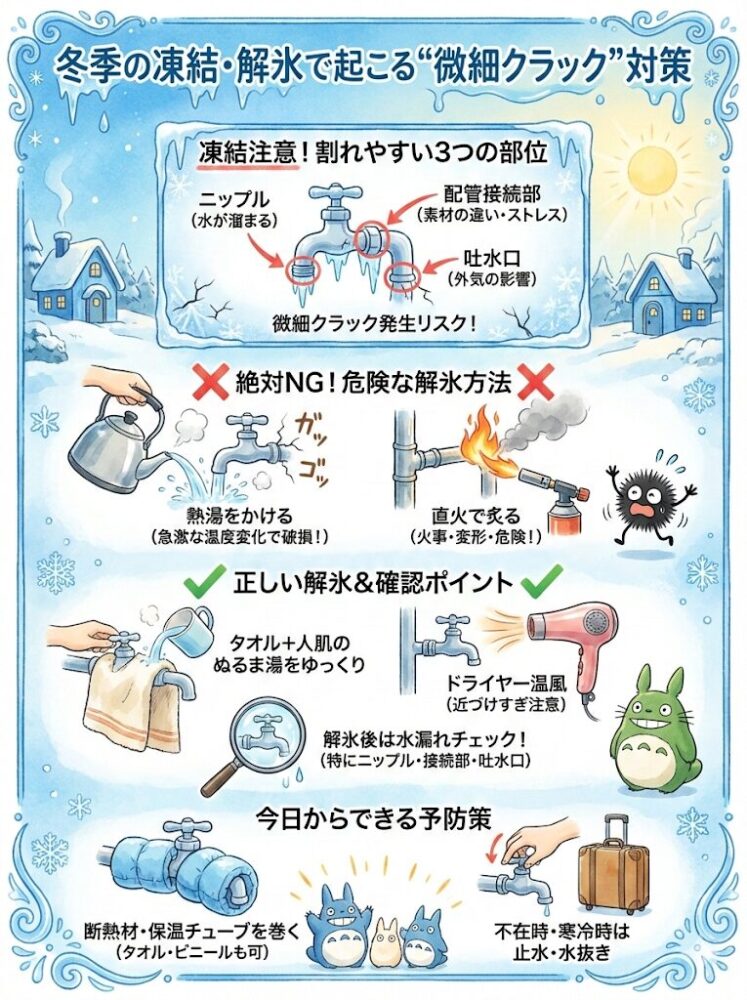

冬季の凍結・解氷で起こる“微細クラック”対策

冬の寒さで洗濯機の蛇口や配管が凍結すると、膨張によってひび割れ(クラック)が生じ、解けたときに水漏れを起こす危険があります。一度ひびが入ると修理が大掛かりになるため、凍結予防と正しい解氷方法を知ることが重要です。

- 凍結で割れやすい部位(ニップル・配管接続・吐水口)

- やってはいけない解氷NG(熱湯・直火)

- 正しい解氷手順と再漏水確認ポイント

- 予防(断熱・保温・不在時の止水)

凍結で割れやすい部位(ニップル・配管接続・吐水口)

冬季の凍結により、洗濯機の蛇口で特に破損しやすい部位がいくつかあります。これらの箇所は、構造上水が溜まりやすく、また金属や樹脂といった異なる素材が組み合わさっているため、凍結時の膨張圧に耐えきれずに亀裂が入ったり、破損したりすることが多いです。

具体的には、給水ホースと蛇口をつなぐ「ニップル」、蛇口本体と壁から出ている配管との「接続部」、そして蛇口の先端である「吐水口」が挙げられます。ニップルや吐水口は、水が滞留しやすく、特に外気に触れる部分が多いため凍結しやすいです。配管接続部は、異なる金属同士の接合部分で、温度変化による伸縮率の違いからストレスがかかりやすく、凍結によって微細なクラックが発生しやすい傾向があります。これらの部位が凍結で破損すると、解氷後に水漏れが発生し、最悪の場合は配管の破裂につながる可能性もあります。凍結が予想される日は、これらの部位を中心にしっかりと対策を行いましょう。

やってはいけない解氷NG(熱湯・直火)

万が一、洗濯機の蛇口や配管が凍結してしまった場合、焦って間違った方法で解氷しようとすると、かえって状況を悪化させてしまうことがあります。特に「熱湯をかける」ことや「直火で炙る」ことは絶対に避けるべきNG行為です。

熱湯をかけると、急激な温度変化によって金属や樹脂製の部品が破損したり、ひび割れが悪化したりする可能性があります。特に、プラスチック製の部品やパッキンは熱に弱く、変形や劣化の原因となります。また、直火で炙ることはさらに危険です。火事の原因となるだけでなく、配管や水栓部品を溶かしたり、変形させたりする恐れがあります。このような行為は、水漏れを悪化させるだけでなく、修理費用が高額になる原因にもなりかねません。凍結してしまった場合は、落ち着いて正しい解氷方法を実践することが重要です。

正しい解氷手順と再漏水確認ポイント

洗濯機の蛇口が凍結してしまった場合でも、正しい手順で解氷すれば、破損のリスクを最小限に抑えられます。無理な解氷はさらなるトラブルの原因となるため、焦らず丁寧に行いましょう。

蛇口や配管にタオルなどを巻き付け、その上から人肌程度の「ぬるま湯」をゆっくりとかけてください。急に熱いお湯をかけるのは厳禁です。電気ポットなどで温めたお湯を少しずつかけるか、ヘアドライヤーの温風を当てて徐々に温めるのも効果的です。この際、ドライヤーを近づけすぎたり、一箇所に集中して当てすぎたりしないよう注意してください。凍結が解消され、水が出るようになったら、すぐにすべての蛇口を閉め、水漏れがないかを念入りに確認します。特に、凍結で破損しやすいニップルや接続部、吐水口などに亀裂や水滴がないかを触診・目視でチェックしましょう。少しでも異常があれば、すぐに止水して専門業者に連絡してください。

予防(断熱・保温・不在時の止水)

冬季の洗濯機蛇口の水漏れトラブルを未然に防ぐには、凍結させないための予防策を講じることが最も重要です。いくつかの簡単な対策を行うだけで、凍結のリスクを大幅に減らせます。

蛇口や露出している給水配管に「断熱材」や「保温チューブ」を巻き付けましょう。ホームセンターなどで手軽に入手できるものです。タオルや毛布でも代用可能ですが、雨や風で濡れないようにビニール袋などで覆うと、さらに効果が高まります。次に、特に寒くなる夜間や、旅行などで長期間家を空ける際には、元栓を閉めて「止水」しておくことも有効な手段です。元栓を閉めることで、配管内の水の動きを止め、凍結のリスクを減らせます。さらに、水抜きができるタイプの水栓であれば、取扱説明書に従って水抜きを行うとより確実です。これらの予防策を実践することで、安心して冬を過ごせるようになります。

洗濯機の蛇口漏れを防ぐ!今日からできる予防法4選

洗濯機の蛇口からの水漏れを予防する方法は、以下のとおりです。

- 蛇口の締めすぎに注意する

- 蛇口とホースの接続部分を定期的に調整する

- 長期間使用しない場合は蛇口を閉める

- 蛇口周りを清潔に保つ

蛇口の締めすぎに注意する

蛇口を締めすぎると、パッキンやワッシャーが損傷します。パッキンやワッシャーの損傷は、水漏れの原因となるため、適切な力加減で蛇口を閉めましょう。蛇口を閉める際は、きつく締め過ぎないように、感触を確かめながら行うと良いです。蛇口の締めすぎに気づいたら、専門家に点検や修理を依頼しましょう。

蛇口とホースの接続部分を定期的に調整する

蛇口とホースの接続部分のメンテナンスは、水漏れを防ぎ、長期的な水道設備の保守に役立ちます。接続部が緩んでいると水漏れが生じ、修理費用がかさむ可能性があります。接続部のネジが緩んでいないかを確認し、緩んでいれば適切な工具を使用してしっかりと締め直しましょう。

ゴム製のワッシャーやOリングの劣化を点検し、必要があれば新しいものに交換します。漏れ防止テープを巻くと、接続部の防水効果を高められます。

長期間使用しない場合は蛇口を閉める

長期間使用しない場合は、蛇口を閉めましょう。未使用中に水漏れや水害のリスクを抑えるためです。洗濯機などの水を使用する家電製品は、蛇口をしっかりと閉じておくと、水圧によって生じる不意の漏水を防げます。再使用する前は、蛇口をゆっくりと開いてホースや接続部分の損傷がないかを確認しましょう。

蛇口の閉め忘れを防ぐために、使用しない期間が予定される際は、リマインダーやメモを活用すると良いです。

蛇口周りを清潔に保つ

蛇口周りを清潔に保つと、水漏れを防ぐだけでなく、キッチンやバスルームの衛生を維持できます。蛇口周りを清潔に保つ方法は、以下のとおりです。

- 蛇口と周辺を定期的に柔らかい布で拭き、汚れや水垢を除去する

- 中性洗剤を使用し、強い酸性やアルカリ性の洗剤は避ける

- 蛇口の隙間に溜まったカビや汚れは小さなブラシで掃除する

- 水漏れを確認し、あればすぐに修理する

- 蛇口の光沢を保つためには、専用のクリーナーを使用する

蛇口は日常的に使うため、水垢や汚れが蓄積しやすく、定期的な掃除が必要です。掃除を定期的に行うと蛇口が長持ちし、常に美しい状態を保てます。

» 洗濯機の排水口掃除ガイド:詰まりを防ぐ掃除とメンテナンス方法

洗濯機の蛇口トラブルを防ぐ!今すぐできるセルフチェック法

洗濯機の蛇口からの水漏れは、放置すると大きなトラブルにつながる可能性があります。しかし、適切な点検とメンテナンスを行うことで、トラブルを未然に防ぐことが可能です。本記事では、蛇口の水漏れを防ぐための具体的な方法や修理のポイントを詳しく解説します。

- 水漏れ予兆を見逃さないセルフチェック方法

- DIY修理時に気を付けるポイント

- 高水圧が引き起こす水漏れリスクと対策

- 蛇口の交換時期の見極め

水漏れ予兆を見逃さないセルフチェック方法

水漏れは突然発生するわけではなく、多くの場合、事前にサインがあります。以下のポイントを定期的に確認しましょう。

- 目視チェック

- 蛇口や給水ホースの接続部分を定期的に確認し、以下のような兆候がないか注意しましょう。

⚪︎ 蛇口の根元や接続部に湿り気がある

⚪︎ ホース周りに水たまりができている

⚪︎ 蛇口を閉めても水がポタポタ落ちる - タオルを使った漏水確認

- 乾いたタオルやティッシュを蛇口周りにあてて、濡れるかどうか確認することで、小さな水漏れを早期に発見できます。

- 異音チェック

- 蛇口を開けた際に「ゴボゴボ」や「シューッ」という異常音がする場合、内部部品が劣化している可能性があります。違和感があれば、早めに点検を行いましょう。

DIY修理時に気を付けるポイント

軽度の水漏れであれば、自分で修理が可能な場合もあります。しかし、誤った方法で作業すると、かえってトラブルを悪化させることも。以下の点に注意してDIY修理を行いましょう。

- 適切な工具を使用する

スパナやドライバーなどの専用工具を使用し、無理な力を加えず慎重に作業しましょう。特にナットやパッキンを締める際は、均等に力を加えることが重要です。 - パッキンの交換

給水ホースの接続部分にあるゴムパッキンは、経年劣化しやすいため、ひび割れや硬化が見られる場合は速やかに交換しましょう。 - 水を止めてから作業する

修理を行う際は、必ず元栓または蛇口を閉めてから作業を始めましょう。水が噴き出すのを防ぐため、最初に水を止めることが重要です。 - シールテープの活用

蛇口のネジ部分にシールテープを巻くことで、水漏れを防ぐことができます。適量を均等に巻くことを意識しましょう。

高水圧が引き起こす水漏れリスクと対策

家庭の水圧が高すぎると、蛇口やホースの接続部分に過度な負担がかかり、水漏れの原因となります。以下の対策を講じて水漏れを予防しましょう。

- 水圧を適切に管理する

- 蛇口を常に全開にせず、適度な水圧で使用することで、負荷を軽減できます。

減圧弁

の設置

- 水圧が高すぎる場合は、減圧弁の設置を検討しましょう。これにより、蛇口や給水ホースへの負担を軽減できます

- 緊急止水弁付きの蛇口

に交換

水漏れのリスクを最小限に抑えるため、異常が発生した際に自動で水を止める「緊急止水弁付きの蛇口」に交換するのも有効な対策です。

蛇口の交換時期の見極め

蛇口は消耗品のため、定期的な点検と適切なタイミングでの交換が必要です。以下のサインが見られた場合は、交換を検討しましょう。

- 劣化のサインを確認する

- ⚪︎ 蛇口の根元にひび割れがある

⚪︎ 接続部分にサビが発生している

⚪︎ 何度修理しても水漏れが再発する - 使用年数をチェック

- 一般的に、蛇口の寿命は約10年とされています。長期間使用している場合は、交換を視野に入れるのが賢明です。

- 新機能付き蛇口への交換を検討

- 最新の蛇口には、省エネや節水機能が搭載されているものもあります。古い蛇口を使い続けるよりも、最新の蛇口に交換することで、水道代の節約にもつながります。

洗濯機の蛇口からの水漏れに関するよくある質問

洗濯機の蛇口から水漏れが発生すると、床が濡れてしまったり、水道代が無駄になったりするため、早めの対処が必要です。この記事では、洗濯機の蛇口から水漏れが起こる原因や修理方法、予防策、そして修理を依頼すべき状況について詳しく解説します。

- 洗濯機の蛇口から水漏れが発生する主な原因は?

- 水漏れを自分で修理する方法は?

- 洗濯機の蛇口からの水漏れを予防する方法は?

- 水漏れがひどい場合はどこに修理を依頼すべき?

洗濯機の蛇口から水漏れが発生する主な原因は?

水漏れの原因はさまざまですが、主に以下のような要因が考えられます。

- ニップルのずれや劣化

- 蛇口と給水ホースを接続する部品(ニップル)が緩んだり、経年劣化によってひび割れたりすると、水漏れの原因になります。

- ナットの緩み

- 蛇口のハンドル部分や接続部分にあるナットが緩んでいると、水が漏れやすくなります。

- パッキンの劣化

- 蛇口やホース内のパッキンが摩耗すると、密閉性が失われ、水が漏れやすくなります。

- 配管の隙間や破損

- 蛇口と壁の接続部分に隙間ができたり、給水ホースが劣化して亀裂が入ることで水漏れが発生することがあります。

- ホースの接続不良

- 給水ホースがしっかり接続されていない場合、水が漏れてしまうことがあります。

水漏れを自分で修理する方法は?

水漏れの状況によっては、自分で修理が可能です。以下の手順を参考に対処してみましょう。

- 1. 水道の元栓を閉める

- 修理を行う前に、必ず元栓を閉めて水が流れないようにします。

- 2. 水漏れ箇所を特定する

- 蛇口のハンドル、接続部分、ホース周辺など、どこから水が漏れているかを確認します。

- 3. 修理方法の選択と実施

| 水漏れの原因 | 修理方法 |

| ニップルのずれ・劣化 | 給水ホースを外し、ニップルを締め直すか新しいものに交換する |

| ナットの緩み | スパナを使ってナットをしっかり締める |

| パッキンの劣化 | 劣化したパッキンを新品に交換する |

| 配管の隙間 | シールテープを巻き直し、蛇口を再取り付けする |

| ホースの接続不良 | 給水ホースを正しく接続し、しっかり固定する |

- 4. 水漏れがないか確認する

- 修理後に元栓を開けて水を流し、水漏れが解消されたかを確認します。

洗濯機の蛇口からの水漏れを予防する方法は?

水漏れを未然に防ぐためには、以下の対策が有効です。

- 使用しないときは蛇口を閉める

- 水圧がかかり続けると劣化が早まるため、使用後は蛇口をしっかり閉めましょう。

- 定期的な点検を行う

- 蛇口やホースの接続部分を定期的に確認し、緩みや劣化がないかチェックします。

- ストッパー付き給水栓ニップル

を使用する

- 水漏れ対策として、ストッパー機能付きのニップルを取り付けると安心です。

- パッキンや部品を定期的に交換する

- 消耗品であるパッキンやホースの交換時期を意識し、定期的に新しいものに取り替えましょう。

水漏れがひどい場合はどこに修理を依頼すべき?

水漏れがひどく、自分で修理できない場合は、専門業者に依頼するのが最善です。

- 水道局指定工事店

- 蛇口や配管の修理が必要な場合は、水道局指定工事店に依頼しましょう。

- メーカーの修理サービス

- 洗濯機本体に問題がある場合は、メーカーの修理サービスを利用するのが適切です。

- 水まわり修理業者

- 水まわり修理業者は、幅広いトラブルに対応できるため、水漏れの原因が特定できない場合でも相談しやすいです。

| 業者の選び方 | ポイント |

| 24時間対応 | 緊急時に頼れる |

| 出張費無料 | 余計なコストがかからない |

| 料金が明確 | 見積もりを事前に提示してくれる |

業者を選ぶ際は、口コミや評判を参考にし、信頼できるところを選ぶと安心です。

まとめ

洗濯機の蛇口からの水漏れの主な原因は、以下のとおりです。

- ニップルの劣化や緩み

- パッキンの劣化

- 蛇口本体の磨耗や損傷

- 配管との接続部分の不具合

水漏れに気づいた場合は、直ちに元栓を閉めて、一時的な修理を施しましょう。自力で修理する場合、ニップルやパッキンの交換、蛇口本体や配管接続部分の修理方法を理解することが大切です。自分で修理を行う場合と、業者に依頼する場合の費用の把握も必要です。

賃貸物件で水漏れが起こった場合は、すぐに大家や管理会社に連絡を取り、修理費用の負担ルールを確認しましょう。水漏れの知識と対策を理解し、適切に対応すると、水漏れの問題を効果的に解決できます。