広告

漏水は住宅にとって非常に深刻な問題です。突然の水漏れや高額な修理費用に悩んだ経験はありませんか?この記事では、漏水の兆候を早期に発見し、効果的に対策を講じる方法を詳しく解説します。具体的なチェックポイント、必要な道具、専門業者への依頼方法まで網羅しています。

漏水を放置すると住宅の構造に重大なダメージを与え、修理費用も増加します。しかし、早期に対処することで被害を最小限に抑えられます。本記事を読むことで、漏水の兆候を見逃さず、自分でチェックし迅速に対策を講じる方法がわかります。

結論として、漏水の早期発見と対策は非常に重要です。定期的な点検と迅速な対応で住宅を長く快適に保つことができます。具体的な手順や専門業者の選び方も詳しく解説していますので、ぜひ最後までお読みください。

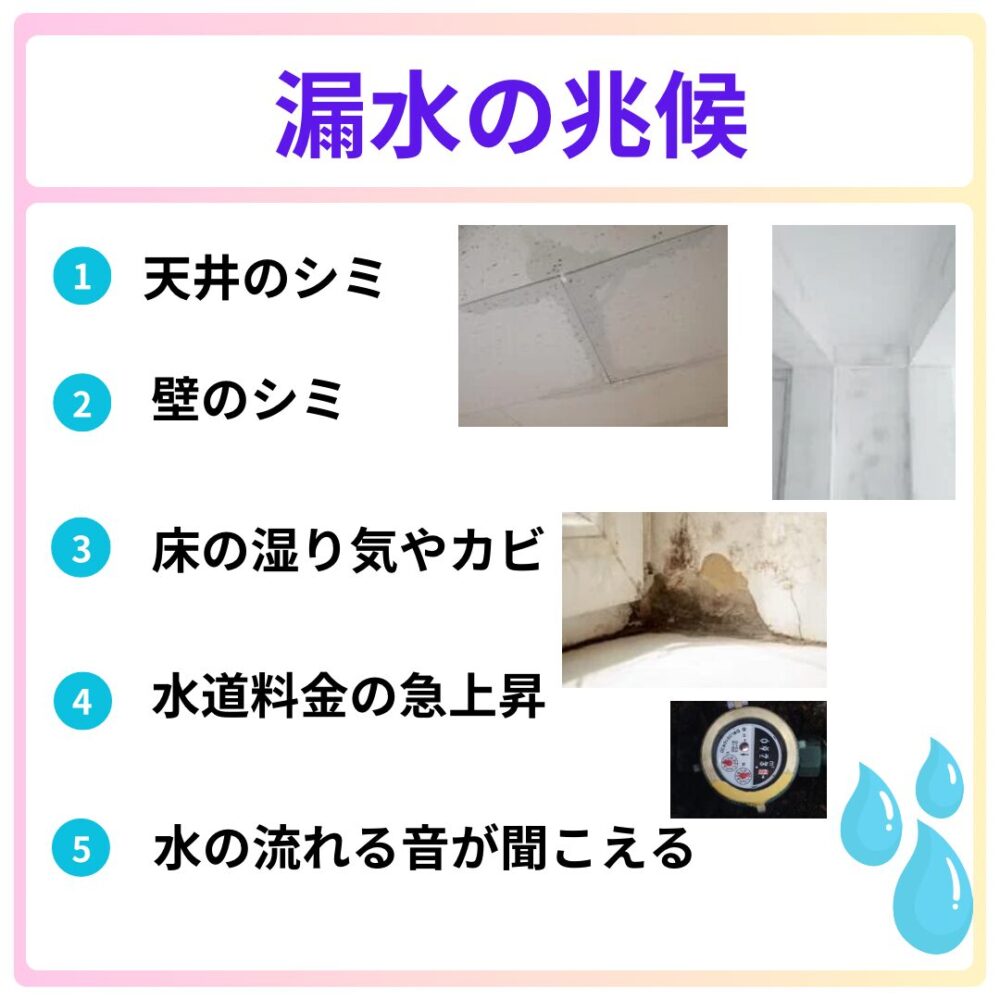

漏水の兆候と早期発見の重要性

漏水の兆候を早期に発見することで、住宅へのダメージを最小限に抑えることができます。以下に、漏水の一般的な兆候を詳しく解説します。

- 壁や天井のシミ

- 床の湿り気やカビ

- 水道料金の急上昇

- 水の流れる音が聞こえる

壁や天井のシミ

突然現れる壁や天井のシミは漏水の典型的なサインです。

- 突然現れる壁や天井のシミは漏水の典型的なサインです。

- シミが広がっている場合、漏水が進行している可能性があります。

- 放置すると建材の腐食やカビの発生を引き起こします。

- シミを見つけたら、早急に原因を特定し修理を行いましょう。

床の湿り気やカビ

普段乾燥しているはずの床が湿っている、またはカビが生えている場合も漏水の兆候です。

- 床が湿っていたり、カビが生えている場合も漏水の兆候です。

- 特に普段は乾いている場所が湿っている場合は注意が必要です。

- 漏水による建材の劣化や健康被害を引き起こす可能性があります。

- 早期に対処することで被害を最小限に抑えましょう。

水道料金の急上昇

水道料金が突然上がった場合、どこかで水が漏れている可能性があります。

- 突然の水道料金の増加も、漏水の可能性を示しています。

- 通常の使用量と比較して異常な増加が見られた場合は、どこかで水が漏れているかもしれません。

- 漏水箇所を特定し、修理を行うことで水道料金を抑えることができます。

水の流れる音が聞こえる

水道を使用していないのに水の流れる音が聞こえる場合、漏水が疑われます。

- 水道を使用していないのに水の流れる音が聞こえる場合、漏水が起きている可能性があります。

- この音は配管内で水が流れている証拠です。

- 音の原因を調べることで、早期に漏水箇所を特定し修理を行うことができます。

- 音が続く場合は、専門業者に相談することをお勧めします。

漏水の種類と“まずやる切り分け”

漏水といっても原因は一つではなく、給水・給湯・排水・雨漏り・結露と大きく分かれます。最初にどの種類かを見極めることで、原因の絞り込みや適切な対応先の判断が可能になります。ここで紹介する症状の違いを把握しておけば、無駄な調査を減らし、早期解決に繋げられます。

- 給水/給湯/排水/雨漏り/結露の違いと症状早見表

- 給水系を最速判定する3サイン(パイロット・微音・圧力)

- 排水漏れの見分け方(使用直後だけ濡れる 等)

- 雨漏り・結露との誤認防止(天候・季節連動)

給水/給湯/排水/雨漏り/結露の違いと症状早見表

漏水を疑ったとき、まず大切なのは「どの種類の水漏れか」を見極めることです。原因によって対処法や連絡先が全く異なるため、最初の切り分けが迅速な解決に繋がります。以下の表で、それぞれの特徴的な症状を掴みましょう。

| 種類 | 特徴的な症状 | 判断のポイント |

| 給水管の漏水 | ・水道を使っていないのにメーターが回る・壁や床の中から「シュー」という音が続く・常に濡れている、湿っている箇所がある | 常時・無使用時に症状が出るのが最大の特徴。東京都水道局も推奨するように、まずは家中の蛇口を閉めて水道メーターのパイロットを確認するのが鉄則です。 |

| 給湯管の漏水 | ・給水管の症状に加え、お湯側の配管周辺(給湯器、床暖房など)での漏水・ガス(電気)料金が上がることがある | 給水管の一部であるため、基本症状は同じです。給湯器に繋がるバルブを閉めることで、給水か給湯かを切り分けられます。 |

| 排水管の漏水 | ・水を流した直後だけ漏れてくる・下水のような臭いがする・床下や配管スペース(PS)周りが濡れている | 水を使用した時だけ症状が現れます。キッチンや浴室など、特定の場所で水を流して変化を確認するのが有効です。 |

| 雨漏り | ・雨が降っている時や、降った後に漏れてくる・天井や壁にシミができる・窓サッシや外壁の周辺が濡れる | 天候と連動するのが最大の違いです。晴れた日には症状が出ない、または改善する傾向があります。 |

| 結露 | ・窓ガラスや金属製のドア、壁の表面に水滴がつく・冬場や梅雨時など、湿度が高く内外の温度差が大きい季節に多い・壁紙の裏などで発生するとカビの原因になる | 低温の面に発生します。漏水と違い、水が内部から染み出してくるわけではなく、空気中の水分が冷やされて水滴になったものです。 |

このように、症状を冷静に観察するだけで、原因はある程度絞り込めます。「いつ、どこで、どのように」漏れているかを把握することが、的確な次のアクションに繋がるのです。

給水系を最速判定する3サイン(パイロット・微音・圧力)

給水管や給湯管からの漏水は、目に見えない壁の中や床下で静かに進行することが多く、発見が遅れがちです。しかし、注意深く観察すれば、漏水のサインを素早く察知できます。最も確実で迅速な判定方法は、「水道メーターのパイロット」「24時間続く微かな音」「水道圧力の変化」の3つを確認することです。

結論として、この3つのサインのうち1つでも当てはまれば、給水系の漏水である可能性が非常に高いと言えます。なぜなら、これらは配管内部から水が漏れ出していることを直接的、あるいは間接的に示しているからです。

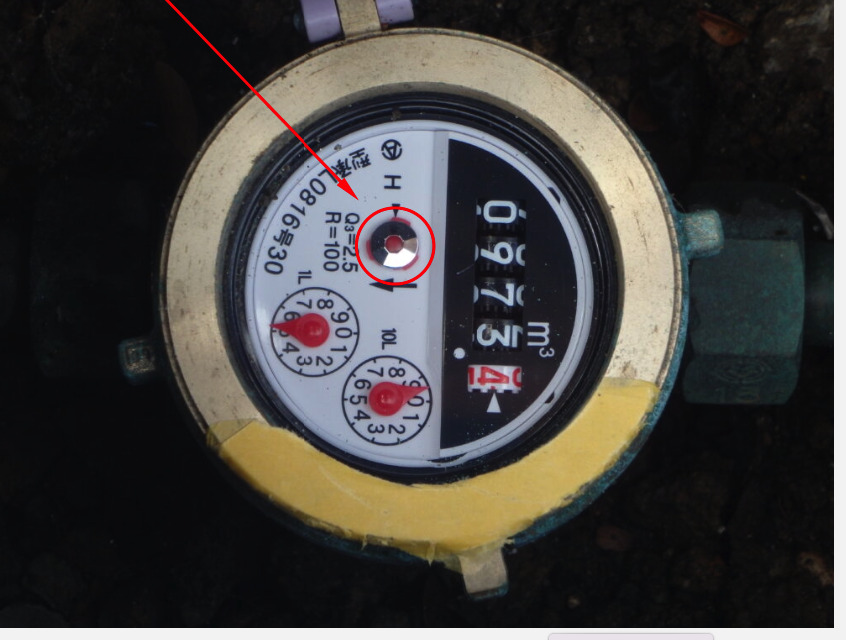

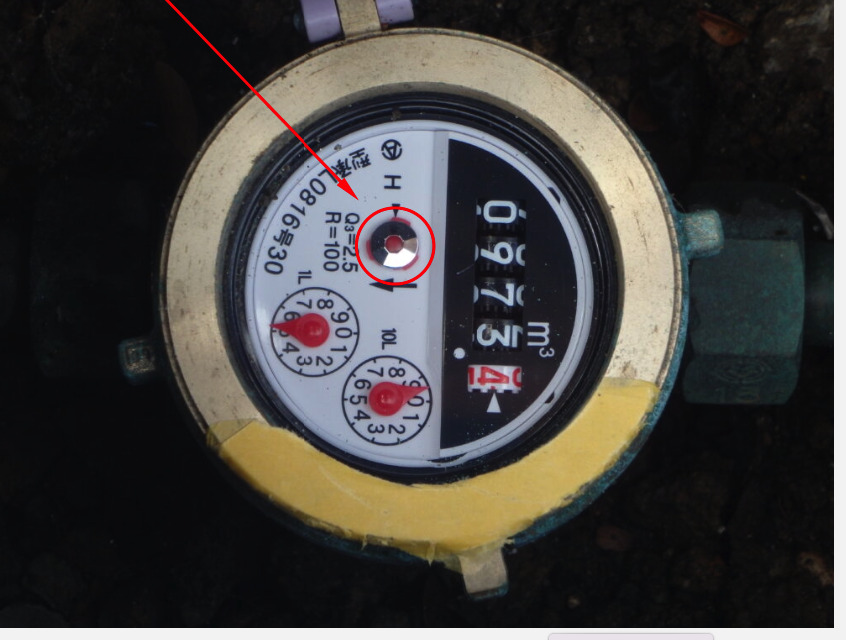

- 水道メーターのパイロット確認は最も基本的な調査

- 家中の蛇口を全て閉めた状態で、水道メーターのフタを開けてください。コマのような形をした「パイロット」と呼ばれる部分が少しでも回転していれば、宅内のどこかで水が漏れている証拠です。これは、東京都水道局なども推奨する最も確実な方法です。

- 「シュー」「ジー」といった微かな音に耳を澄ませてみましょう。

- 特に夜間、周りが静かになった時に、壁の中や床下、水道メーター付近から、これまで聞こえなかった音が24時間聞こえ続ける場合、水が勢いよく漏れ出している音が考えられます。音は漏水箇所が近いほど大きく聞こえるため、場所を特定するヒントにもなります。

- 最後に水道圧力の変化も重要なサイン

- 例えば、蛇口をひねった時の水の出が以前より弱くなった、あるいは一時的に強弱を繰り返すような場合、配管の途中で水が漏れて圧力が逃げている可能性があります。

これらのサインを見逃さず、早期に対応することが被害の拡大を防ぐ鍵となります。

排水漏れの見分け方(使用直後だけ濡れる 等)

キッチンやお風呂、トイレなどの水を流した後にだけ、床や壁が濡れる、あるいは下水のような不快な臭いがする場合、それは排水系の漏水を強く疑うべきサインです。排水漏れは、給水漏れと異なり、水圧がかかっていないため発見が遅れることがありますが、特有の症状から見分けることが可能です。

結論として、排水漏れは「水の使用直後に限定して発生する」「悪臭を伴うことが多い」「床下やパイプスペース(PS)周辺に症状が現れやすい」という3つの特徴で判断できます。これは、排水管が、使用された水(汚水や雑排水)を重力に従って流す役割を担っているためです。

最も分かりやすい特徴は、水を流した直後だけ濡れるという点です。例えば、キッチンのシンクに水を溜めて一気に流した後、シンク下の床が濡れる、あるいは浴室の排水口にシャワーの水を流し続けると、階下の天井にシミができるといったケースが典型的です。給水漏れのように常時濡れているわけではないため、どの設備を使った時に症状が出るかを特定することが重要になります。

下水のような臭気も有力な手がかりです。排水管の接続部の緩みや破損箇所から、水だけでなく臭いも一緒に漏れ出してくるためです。特に、普段あまり換気しない床下収納やシンク下、洗濯パンの周辺でカビ臭さや下水臭を感じたら、排水漏れの可能性があります。

症状が現れやすい場所として、床下やパイプスペース(PS)周りが挙げられます。マンションなどでは、各階の排水管がPSと呼ばれる共用の縦管に接続されています。自宅の床下点検口や、PSの点検口を開けてみて、湿り気やシミ、臭いがないかを確認することで、より確実に状況を把握できます。これらの特徴に注意して観察し、原因箇所を絞り込んでいきましょう。

雨漏り・結露との誤認防止(天候・季節連動)

天井や壁のシミ、窓際の濡れを発見した際、すぐに漏水だと決めつけるのは早計かもしれません。特に、雨漏りや結露は漏水と症状が似ているため、原因を誤認しやすいトラブルです。しかし、発生のメカニズムが全く異なるため、いくつかのポイントを観察すれば、正確に見分けることが可能です。

結論として、雨漏りは「天候との連動性」、結露は「低温面での発生と季節要因」によって、給排水の漏水と区別できます。これらの現象は、建物の配管ではなく、外壁や屋根の劣化、あるいは室内の温湿度環境に起因するからです。

- 雨漏りの最大の特徴

- 雨が降っている時やその直後に症状が悪化する「降雨連動」です。台風や長雨の後にだけ天井のシミが濃くなる、特定の風向きの雨の日にだけ窓サッシから水が浸入するといった場合、雨漏りの可能性が極めて高いでしょう。晴天が続くとシミが乾いて薄くなることもあります。漏水箇所を特定するために、雨量や風向き、症状の変化を記録しておくと、業者に相談する際に役立ちます。

- 結露の特徴

- 室内外の温度差が大きく、湿度が高い時期に「低温面」で発生します。代表的な例が、冬場の窓ガラスやアルミサッシ、玄関ドアの表面にびっしりとつく水滴です。これは、室内の暖かい空気が冷たい面に触れて冷やされ、空気中の水蒸気が水に変わる現象です。壁の内部で発生する「内部結露」はカビの原因となり、漏水と見間違いやすいですが、これも北側の壁や押入れの中など、温度が低くなりやすい場所に集中する傾向があります。

漏水は配管からの水漏れ、雨漏りは建物外部からの水の侵入、結露は空気中の水分の液化と、原因は全く異なります。冷静に「いつ」「どこで」発生しているかを観察し、天候や季節との関連性を確認することが、誤診を防ぎ、適切な対策を講じるための第一歩となります。

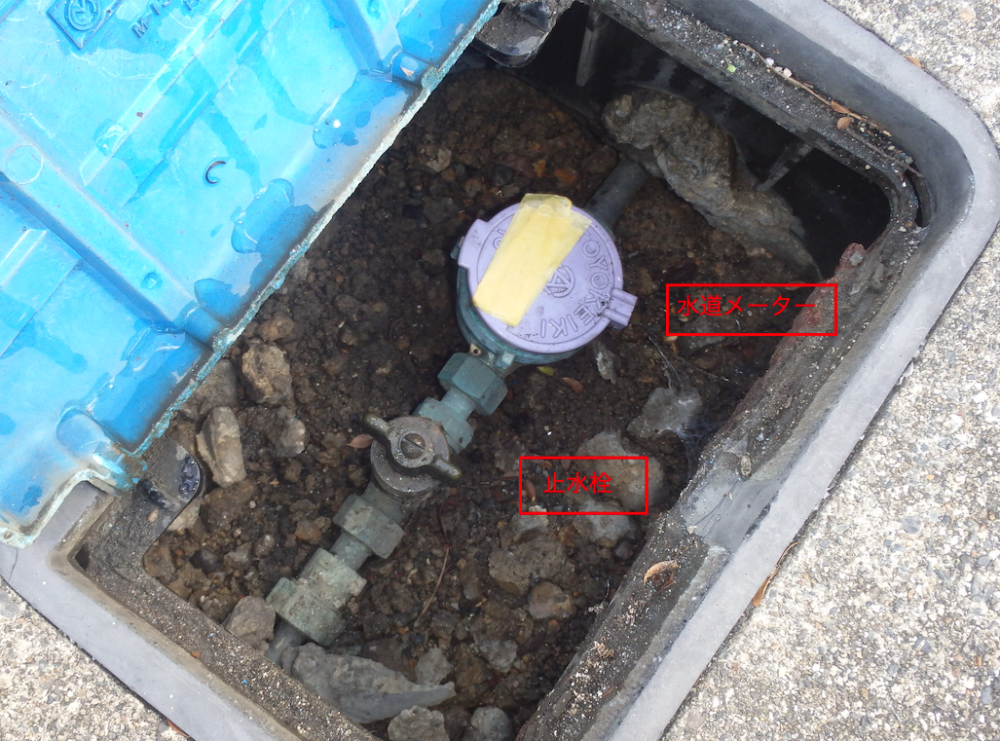

水道メーターで行う「10分テスト」

水道料金が急に高くなった、床がじわじわ濡れている気がする――そんなときに有効なのが「10分テスト」です。専門的な知識や道具がなくても、誰でも自宅の水道メーターを確認するだけで漏水の有無を判断できます。ここではテストの基本的な流れを解説したうえで、実際に確認すべきポイントを紹介します。

- パイロットの見方・手順(全停止→観察)

- 夜間テストで微漏水を拾う

- 止まらない時の次手(屋外/屋内・給湯器切り分け)

パイロットの見方・手順(全停止→観察)

宅内での漏水を最も簡単かつ確実に確認する方法が、水道メーターのパイロットを確認する「10分テスト」です。専門的な道具は一切不要で、誰でもすぐに実施できます。このテストでパイロットが動けば、目に見えない場所で水が漏れ続けている可能性が非常に高いと判断できます。

テストの手順は、「家中の蛇口を完全に閉め、10分間パイロットの動きを観察する」だけです。厚生労働省が示す水道施設の技術的基準においても、メーターの感度は漏水発見の重要な要素とされており、このパイロットの動きが最終的な判断基準となります。

屋外にある水道メーターのボックスを開けてください。メーターの中央付近に、銀色または赤色の星形や円形の部品があります。これが「パイロット」です。次に、キッチン、浴室、洗面所、トイレ、屋外の散水栓など、宅内にある全ての蛇口や水栓が完全に閉まっていることを確認します。給湯器や食洗機、製氷機付き冷蔵庫などが作動していないかも確かめてください。

全ての水の使用を止めた状態で、パイロットをじっと観察します。もし、パイロットが少しでも回転していれば、それはメーターから先の宅内配管のどこかで水が漏れていることを示しています。微量な漏水の場合、回転は非常にゆっくりかもしれません。そのため、最低でも10分程度は根気よく観察することが重要です。もし10分間全く動かなければ、現時点では給水・給湯管からの漏水の可能性は低いと判断できます。このテストは、漏水調査の基本中の基本であり、最も信頼性の高い自己診断方法です。

夜間テストで微漏水を拾う

日中のメーター確認でパイロットの動きが見られなかったとしても、安心するのはまだ早いかもしれません。ポタポタと滴る程度の非常に微量な漏水、いわゆる「微漏水」は、パイロットの回転が非常に遅く、短時間の確認では見逃してしまうことがあります。こうした微漏水を確実に捉えるために有効なのが「夜間テスト」です。

結論として、家族全員が就寝し、水の使用が完全に停止する深夜に再度メーターを確認することで、日中には発見できなかった微量の漏水を検出できる可能性が高まります。これは、トイレのタンク内での僅かな水漏れや、配管の接続部からのごく僅かな滲みなど、断続的または微量な漏水は、長時間水を止めることで初めてメーターに現れるためです。

厚生労働省の資料でも、漏水量の測定は需要家(家庭)の水使用が少ない夜間に行うことが効率的であると示唆されています。夜間テストの基本的な手順は日中と同じですが、より確実に行うためのポイントがいくつかあります。まず、就寝前にメーターの数字(立法メートル以下のリットル単位が読める部分)をメモするか、携帯電話で写真を撮っておきます。

翌朝、誰も水を使わないうちに再度メーターを確認し、数字が動いていないかを確認します。もし数字が少しでも進んでいれば、夜間のうちに水が漏れたことになります。この方法は、パイロットの微かな動きを目で追い続ける必要がなく、より客観的に漏水の有無を判断できます。家族が不在で長時間家を空ける際に、出発前と帰宅後でメーターを確認する方法も同様に有効です。見逃しがちな微漏水を発見するために、この一手間を加えることが重要です。

止まらない時の次手(屋外/屋内・給湯器切り分け)

水道メーターのパイロットが回り続けていることを確認したら、次のステップは漏水箇所を大まかに特定するための「切り分け作業」です。やみくもに探すのではなく、原因の可能性が高いエリアから順に調べていくことで、効率的に範囲を絞り込むことができます。まずは、「屋外か、屋内か」、そして「給水管か、給湯管か」を切り分けましょう。

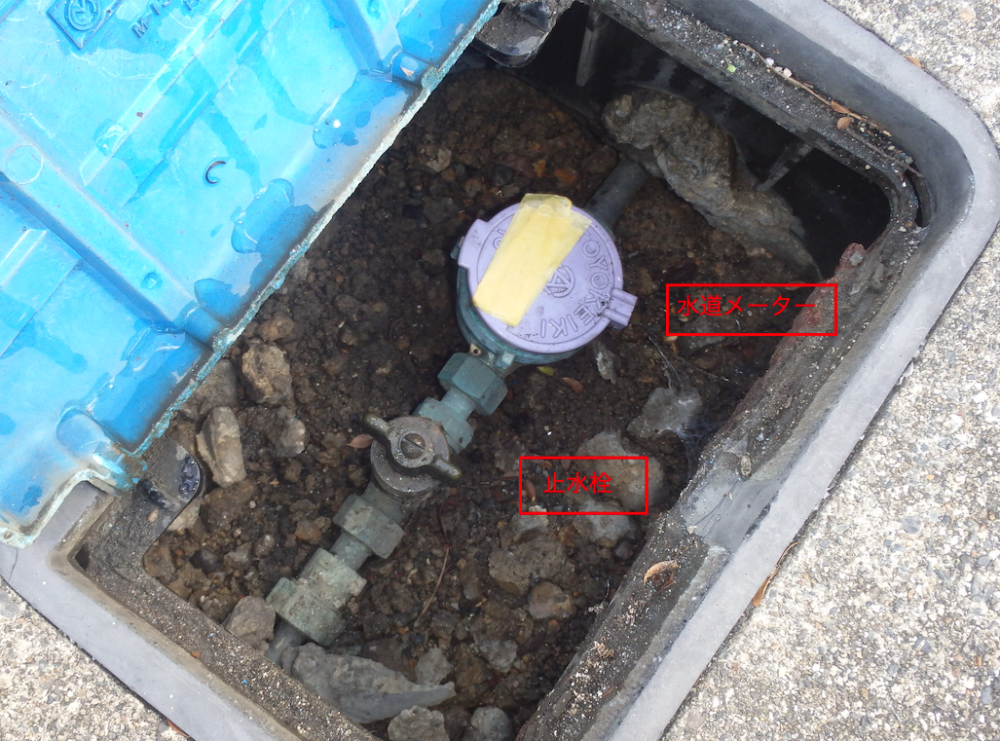

結論として、メーターのすぐ近くにある「止水栓」を閉めることで、屋外と屋内の切り分けが可能です。さらに、給湯器のバルブを操作することで、給水系と給湯系の漏水を判別できます。この手順を踏むことで、専門業者に依頼する際にも、より具体的な状況を伝えることができ、調査や修理がスムーズに進みます。

- 【手順1:屋外と屋内の切り分け】

- 水道メーターボックスの近く、または宅地内に入ってすぐの地面に、もう一つ小さなフタ(量水器バルブや宅内第一止水栓と書かれていることが多い)があるか探します。この止水栓を時計回りに回して閉めてください。この状態で、水道メーターのパイロットが止まれば、漏水箇所は「止水栓から先の屋内配管のどこか」にあると確定します。もしパイロットが止まらなければ、「メーターからこの止水栓までの間の屋外地中配管」での漏水が疑われます。

- 【手順2:給水系と給湯系の切り分け】

- 屋内での漏水が疑われる場合、次に給湯器を調べます。給湯器本体の下部には、通常、給水管と給湯管が接続されており、それぞれにバルブ(ハンドルやレバー)が付いています。まず、「給水バルブ」を閉めてみてください。これでメーターのパイロットが止まれば、漏れているのは給湯器本体、またはその先の「給湯配管」である可能性が高まります。もしパイロットが止まらなければ、給湯系ではなく、家中の水回りに繋がる「給水配管」のどこかで漏れていると推測できます。このように、一つずつバルブを閉めてメーターの反応を見ることで、原因箇所を効率的に絞り込んでいくことができます。

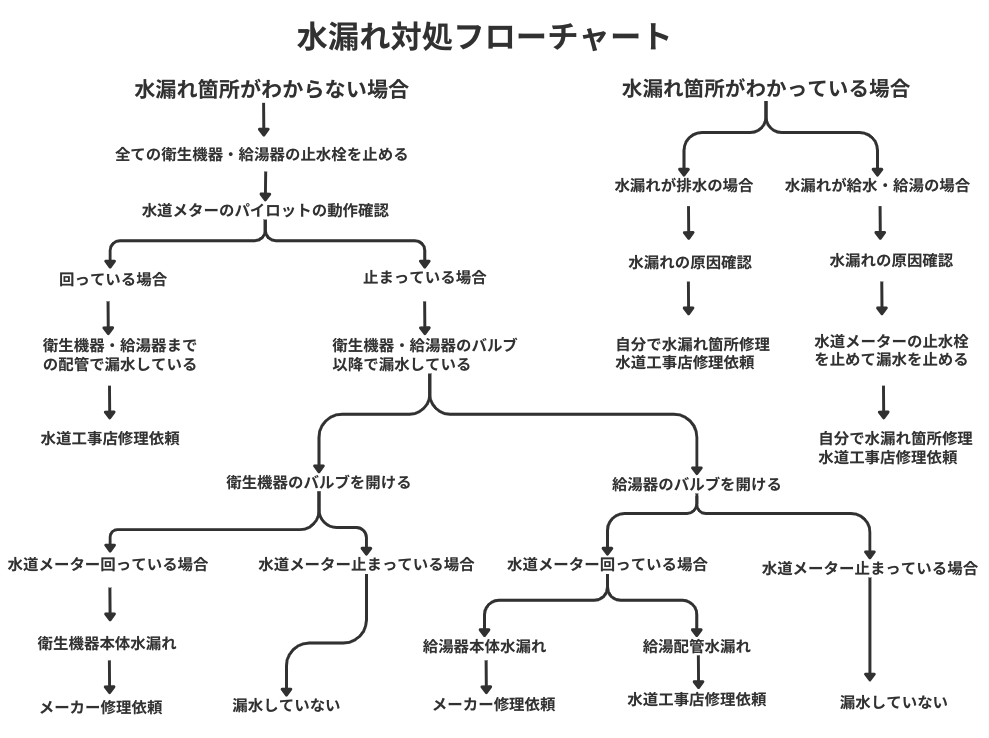

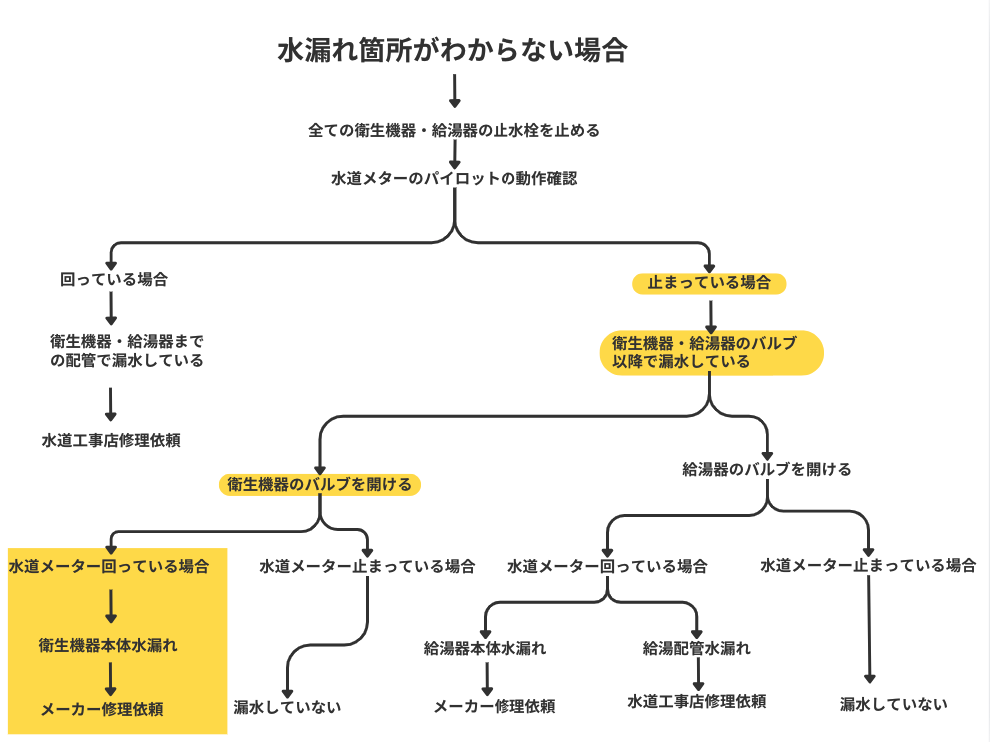

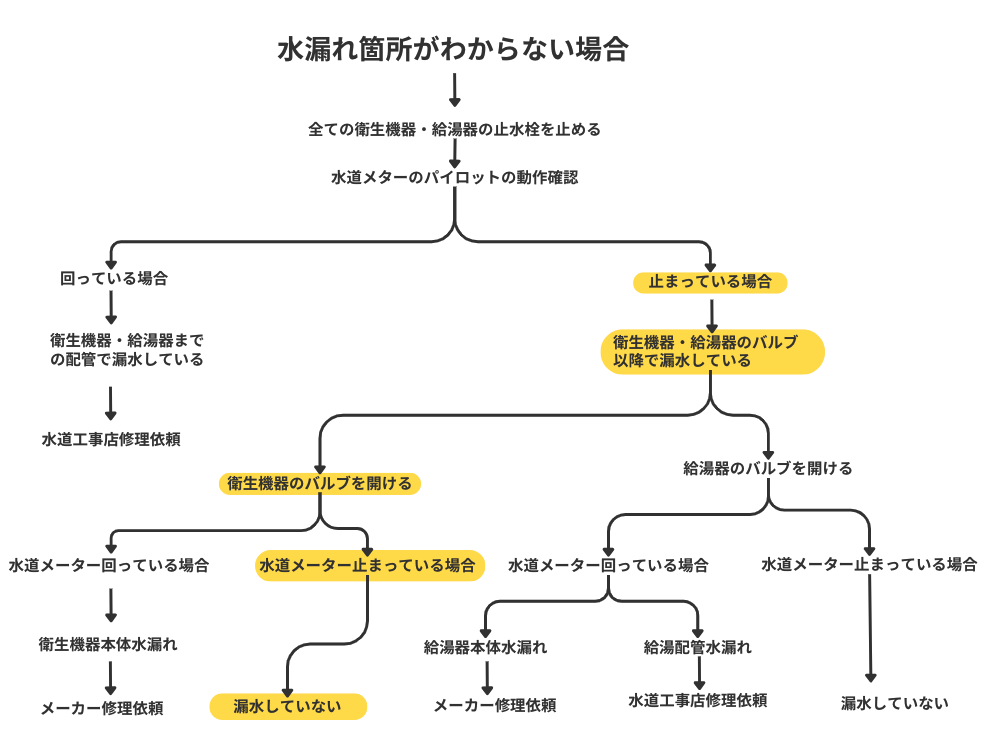

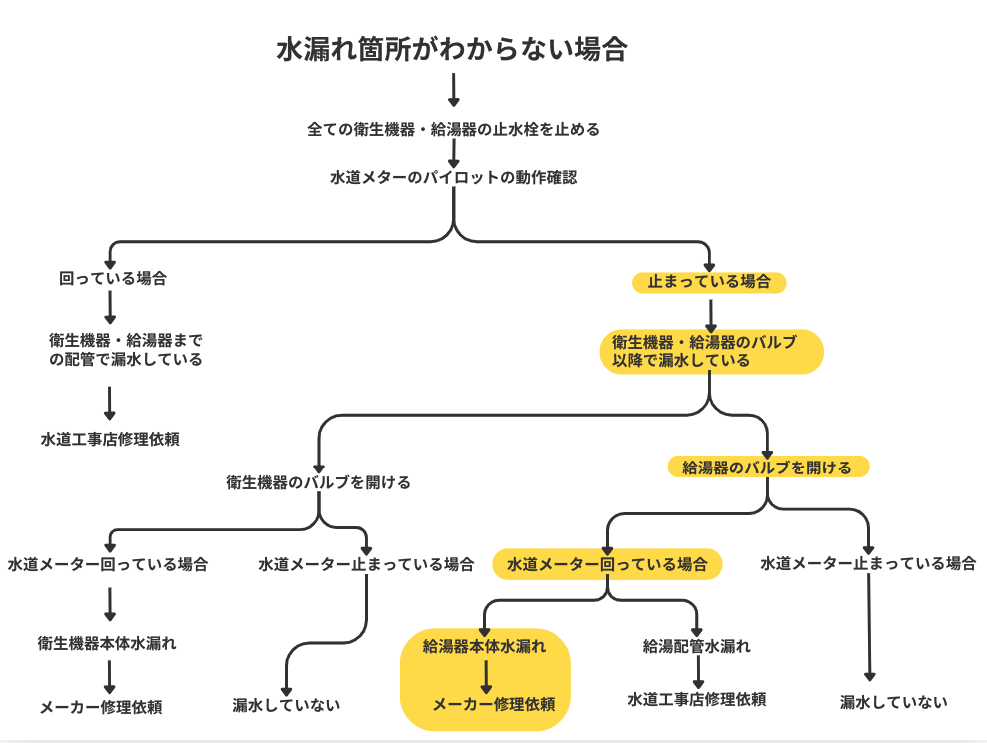

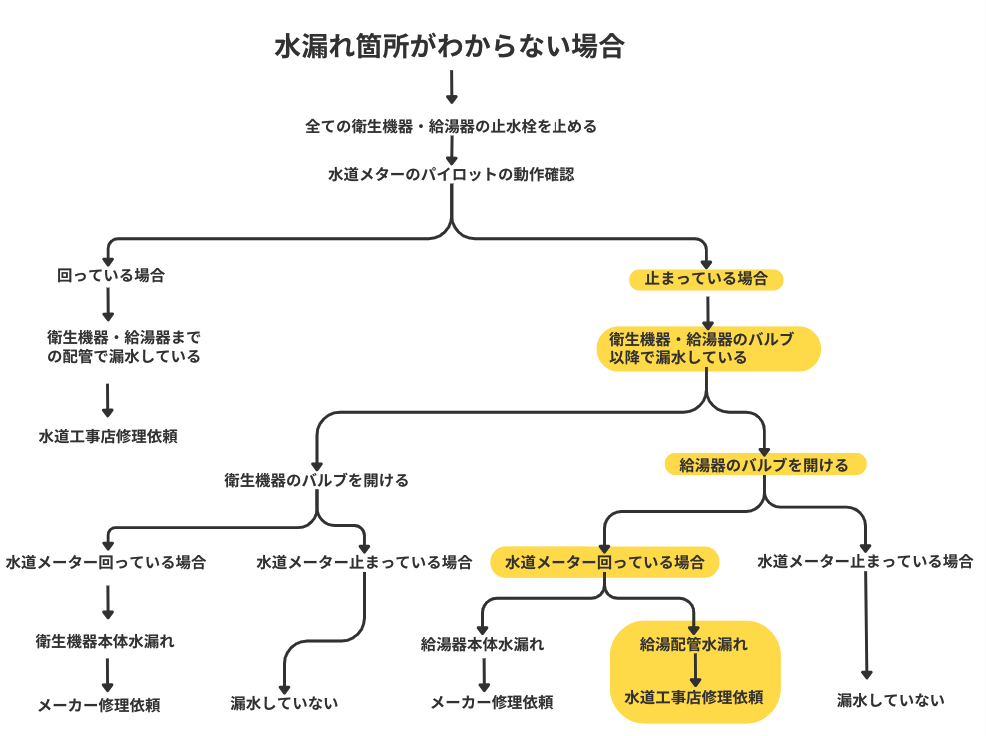

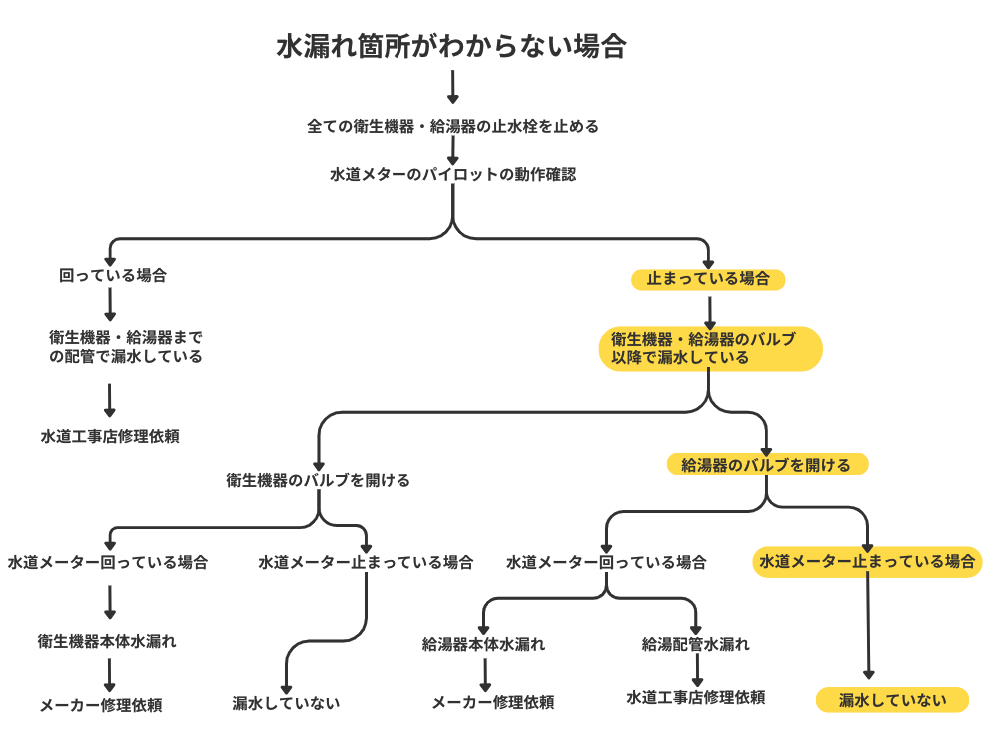

水漏れ対処フローチャート

フローチャートは、水漏れが起こった際に迅速で正確な行動を起こすための手引きとして役立ちます。

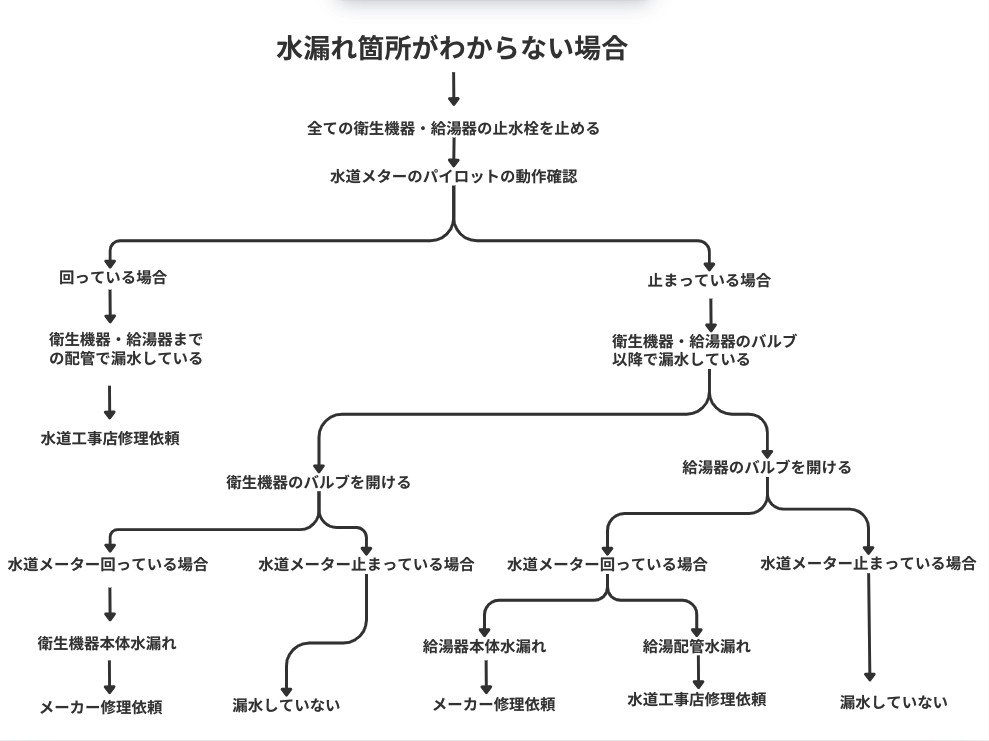

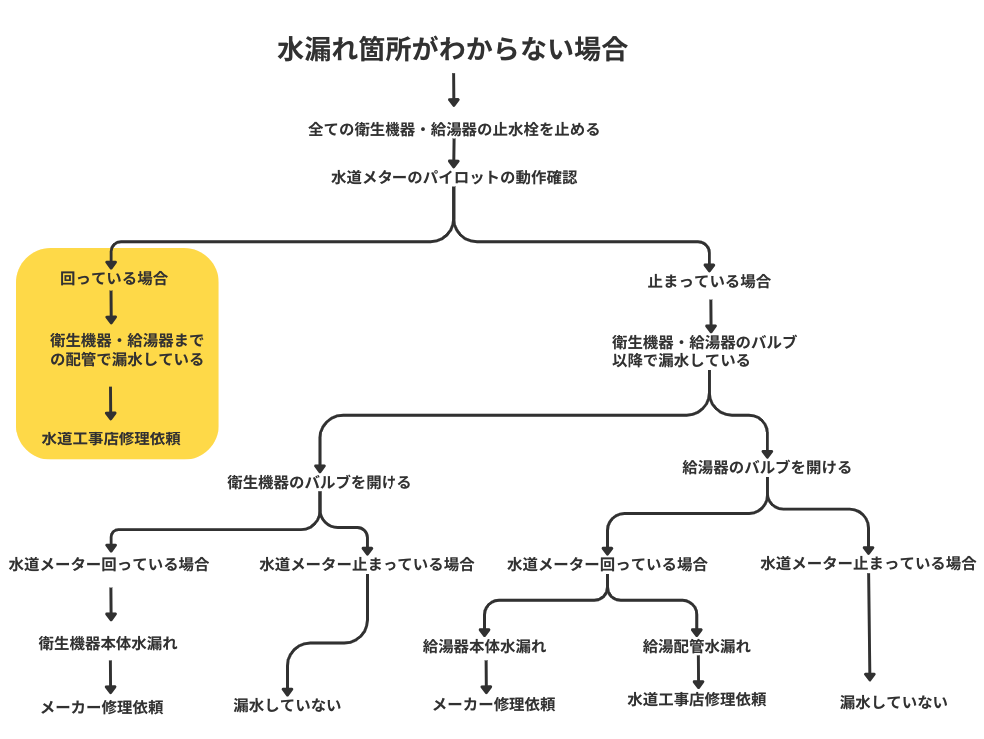

水漏れ箇所がわからない場合の解説

- 全ての衛生機器・給湯器の止水栓を止める

- 水道メーターのパイロットの動作確認

【機器までの給水管の調査】

水道メーターのパイロットが回っている場合

- 衛生機器・給湯器までの給水配管で漏水している

- 水道工事店へ修理依頼

【衛生機器の漏水調査】

水道メーターのパイロットが止まっている場合

- 衛生機器・給湯器のバルブ以降で漏水している可能性がある

- 衛生機器のバルブを開ける

- 水道メーターのパイロットが回った場合

- 衛生機器本体水漏れ

- メーカー修理依頼

【衛生機器の漏水調査】

水道メーターのパイロットが止まっている場合

- 衛生機器・給湯器のバルブ以降で漏水している可能性がある

- 衛生機器のバルブを開ける

- 水道メーターのパイロットが止まっている場合

- 衛生機器では漏水していない

- 給湯器関係で漏水か?

【給湯器の漏水調査】

衛生機器本体が水漏れの場合

- 衛生機器・給湯器のバルブ以降で漏水している可能性がある

- 給湯器のバルブを開ける

- 水道メーターのパイロットが回った場合

- 衛生機器本体が水漏れの場合

- メーカー修理依頼

【給湯器の漏水調査】

給湯配管が水漏れの場合

- 衛生機器・給湯器のバルブ以降で漏水している可能性がある

- 給湯器のバルブを開ける

- 水道メーターのパイロットが回った場合

- 衛生機器本体が水漏れしていない場合

- 給湯配管水漏れ

- 水道工事店へ修理依頼

【給湯器の漏水調査】

水道メーターのパイロットが止まっている場合

- 衛生機器・給湯器のバルブ以降で漏水している可能性がある

- 給湯器のバルブを開ける

- 水道メーターのパイロットが止まっている場合

- 給湯器関係では漏水していない

- 衛生機器関係で漏水か?

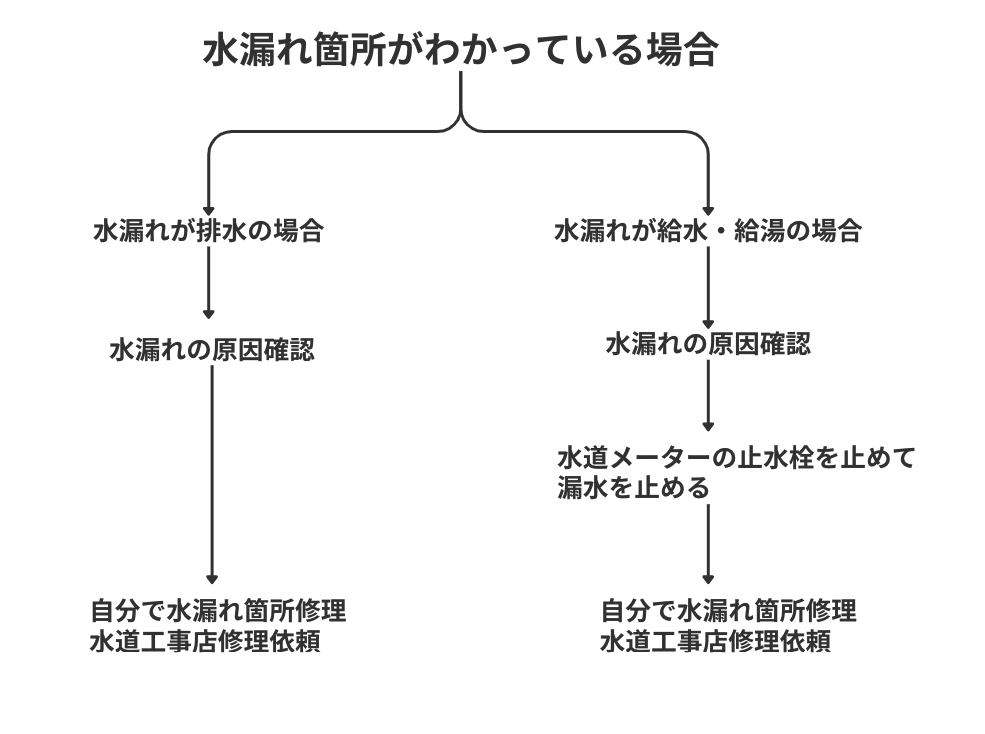

水漏れ箇所がわかっている場合の解説

水漏れを発見した時の初期対応

水漏れが発覚したらあわてずに次の対応を心がけましょう。水道の元栓を閉めますまず水の元栓を切って水を止めること。拡大を防ぐことが第一歩です。原因を特定する水の流れる音を聞き、パイプ接続部に水滴、亀裂、錆などがないか検査して、漏水源を特定します。これは修理に役立ちます。

次にするべき初期対応は?漏れている箇所を確認し、速やかに管理会社や設備業者に連絡しましょう。 以下、初期対応のポイントを解説します。

- 漏れている水の範囲を把握

- 周囲の電気機器の水漏れに注意

- 下階への水の浸入有無を確認

- 水の使用を控え、元栓を切る

- 設備業者へ早期連絡

- 管理会社への連絡も忘れずに

- 保険会社へも早めの通知を

- 異常時に連絡できるよう事前準備を

このように、水漏れ発生時には適切な初期対応が大切です。トラブルが大きく広がる前に素早い行動が必要です。日頃の心構えと準備が大事ですね。以上、水漏れが発生した場合の対処法として確認していただきたいポイントでした。ご参考になれば幸いです。

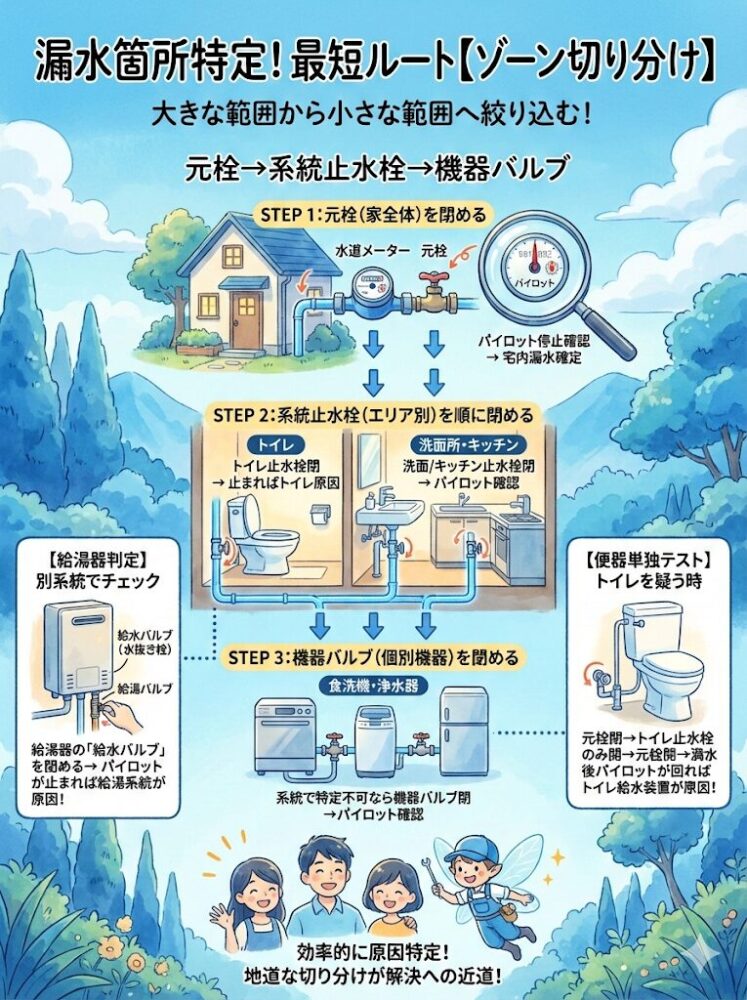

止水とゾーン切り分けの順番(最短ルート)

漏水調査を効率的に進めるためには、「どの順番で止水していくか」を明確にすることが重要です。大きなエリアから小さなエリアへと段階的に絞り込むことで、無駄なく原因箇所を特定できます。特に、元栓・系統別止水栓・機器バルブの順番で操作することで、最短ルートで漏水の有無を確認することが可能です。この流れに沿って具体的な手順とメーター反応の確認方法を詳しく解説します。

- 元栓→系統止水栓→機器バルブの順で開閉しメーター反応を見る

- 給湯器(給水/給湯)を別系統で判定

- 便器単独テストのやり方

元栓→系統止水栓→機器バルブの順で開閉しメーター反応を見る

漏水箇所を効率的に特定するための鍵は、「ゾーン切り分け」という考え方です。これは、水の流れを上流から下流へと順に止めていくことで、問題のエリアを絞り込んでいく手法です。具体的には、家全体の「元栓」から始め、次にトイレや洗面所などの「系統別止水栓」、最後に個々の機器に繋がる「機器バルブ」の順で開閉し、その都度メーターの反応を確認します。

結論として、この「元栓→系統別→機器別」という順番で止水テストを行うことが、漏水箇所を特定する最短ルートです。なぜなら、大きな範囲から小さな範囲へと段階的にテストすることで、関係のないエリアを効率的に除外し、原因となっている配管系統や設備を正確に突き止めることができるからです。

水道メーター横の元栓(第一止水栓)を閉め、パイロットが止まることを再確認します。これにより、漏水がメーター以降の宅内側にあることが確定します。次に、元栓を開けた状態に戻し、屋内の系統別止水栓を一つずつ閉めていきます。例えば、まずトイレの止水栓(タンク横の壁や床にあることが多い)を閉めて、メーターのパイロットを確認します。もし、これでパイロットが止まれば、トイレのタンク内や給水管が原因だと断定できます。

もしトイレの止水栓を閉めてもパイロットが止まらなければ、トイレの止水栓は開けた状態に戻し、次に洗面台下の止水栓(通常、給水管と給湯管の2つある)を閉めて、再度メーターを確認します。この作業を、キッチン、浴室、洗濯機など、止水栓がある場所で繰り返していきます。系統別の止水栓で原因箇所が特定できない場合は、食洗機や浄水器など、個別の機器に繋がるバルブを閉めて確認します。この地道な切り分け作業が、結果的に迅速な原因特定へと繋がるのです。

給湯器(給水/給湯)を別系統で判定

家全体の漏水テストでパイロットが止まらなかった場合でも、給湯器周りを独立した系統としてテストすることで、原因が給水管にあるのか、それともお湯を作り出す給湯配管にあるのかを明確に区別できます。特に、床暖房や浴室乾燥機など、給湯器に多くの機能が接続されている住宅では、この切り分けが非常に重要になります。

結論として、給湯器に繋がる「給水バルブ」を閉めて水道メーターのパイロットの反応を見ることで、給湯器本体および給湯配管系統からの漏水を判定できます。もし、この操作でパイロットの回転が止まれば、漏水の原因はお湯側のラインにあると強く疑うことができます。

具体的な手順は以下の通りです。まず、家中の蛇口が全て閉まっていることを確認します。次に、屋外に設置されている給湯器本体の下部を見てください。通常、「給水バルブ(水抜き栓)」と「給湯バルブ」の二つがあります。ここで操作するのは「給水バルブ」です。このバルブを時計回りに回して完全に閉めます。これは、給湯器へ冷たい水が入るのを止める操作です。

この状態で、再度、水道メーターのパイロットを確認しに行きます。もし、今まで回り続けていたパイロットがピタッと止まれば、漏水箇所は「給湯器本体」または「家中に張り巡らされた給湯管(お湯の管)」のどちらかであると断定できます。逆に、給水バルブを閉めてもパイロットが依然として回り続ける場合は、給湯系統は無関係であり、トイレやキッチンなどに繋がる「給水管(水の管)」のどこかで漏れている可能性が高いと判断できます。この単純な操作一つで、調査範囲を半分に絞り込むことができるのです。

便器単独テストのやり方

トイレは、家の中で最も漏水トラブルが起こりやすい場所の一つです。タンク内部の部品が劣化することで、便器内に水がチョロチョロと流れ続け、気づかないうちに大量の水を無駄にしているケースが少なくありません。メーターのパイロットが動いている原因が他の場所で見つからない場合、トイレを単独でテストすることで、原因を特定できる可能性があります。

結論として、家全体の止水栓を閉じた後、トイレの給水管に繋がる止水栓だけを開けて水道メーターの反応を見ることで、トイレが漏水の原因かどうかを正確に判定できます。この方法により、他の水回り設備の影響を完全に排除し、トイレ系統のみの漏水の有無を確実に診断することが可能です。

水道メーター近くの元栓(宅内第一止水栓)を閉めて、家全体の水の供給を止めます。当然、この時点ではメーターのパイロットは停止しているはずです。次に、トイレのタンクに繋がる給水管の途中にある「止水栓」を探してください。通常、壁や床から立ち上がっている管に、マイナスドライバーで回すタイプか、ハンドル式の止水栓が付いています。

準備ができたら、閉じていた元栓をゆっくりと開けます。その後、トイレの止水栓だけを反時計回りに回して開きます。この時点で、タンク内に水が供給され始めます。タンクが満水になり、水が止まった後で、水道メーターのパイロットを再度確認します。もし、パイロットが回転していれば、原因はトイレの給水装置(ボールタップやフロートバルブなど)の故障で間違いありません。もしパイロットが動かなければ、トイレはシロと判断し、止水栓を閉めてから元栓も閉め、他の箇所の調査に進みます。

漏水箇所を自分で探す方法

漏水を早期に発見するためには、自分で漏水箇所を探す方法を知っておくことが重要です。ここでは、水道メーターの確認方法や各場所別の漏水チェックポイントについて説明します。

- 水道メーターの確認

- 各場所別の漏水チェックポイント

水道メーターの確認

漏水箇所を探すためには、水道メーターの確認が効果的です。以下に具体的な手順を紹介します。

メーターの読み方と漏水確認の手順

- 家中の水道をすべて閉じます。

- 水道メーターを確認し、針や数字が動いているか確認します。

- 動いている場合は、漏水が疑われます。

この方法を実践することで、目に見えない漏水も早期に発見することができます。

確認の頻度とタイミング

定期的に水道メーターを確認することで、漏水を早期に発見できます。確認の頻度とタイミングについて解説します。

- 水道メーターの確認は定期的に行うことが重要です。

- 少なくとも月に一度は確認し、異常がないかチェックしましょう。

- 長期間家を空ける前後や水道料金が急上昇したときには、必ず確認を行うことをお勧めします。

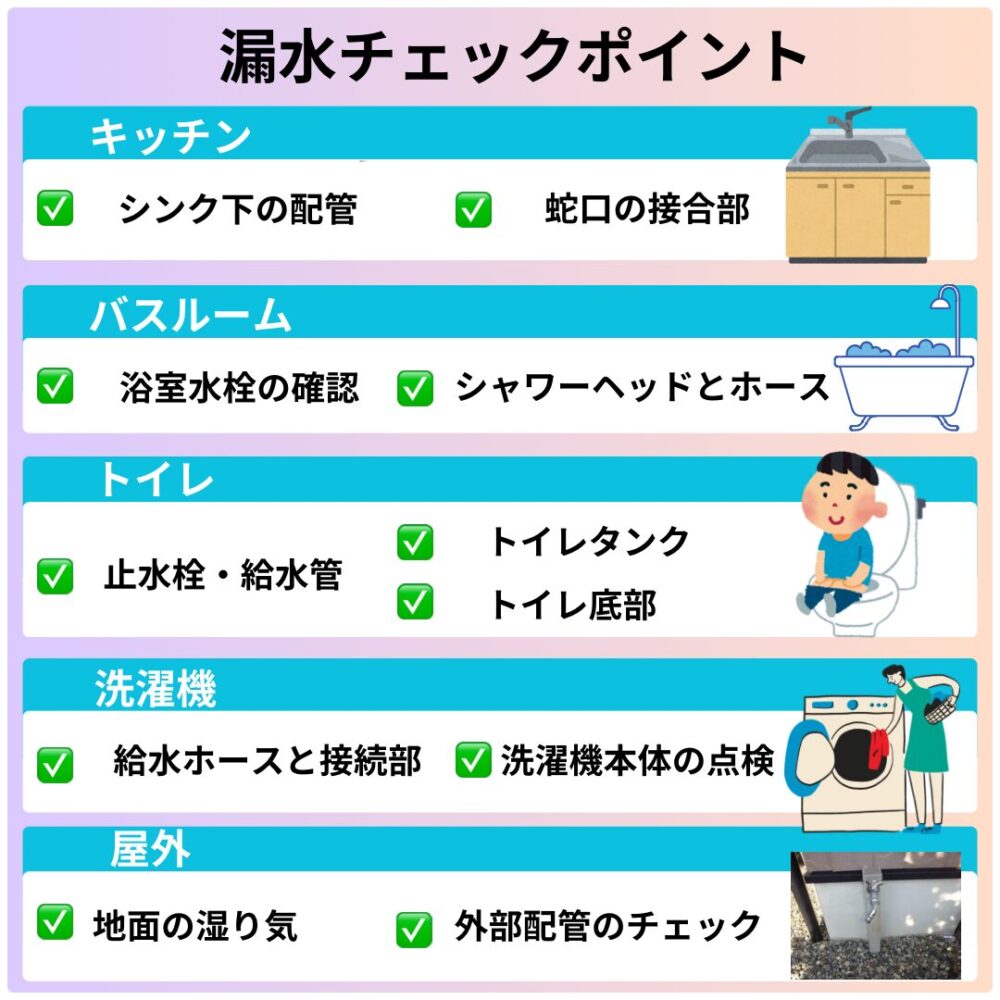

各場所別の漏水チェックポイント

漏水は家のさまざまな場所で発生する可能性があります。以下に、場所別のチェックポイントを紹介します。

キッチン

- シンク下の配管

- 定期的に配管の接続部分をチェックし、水漏れがないか確認しましょう。

- 蛇口の接合部

- 接合部から水が滲んでいる場合は、パッキンの交換や接合部の締め直しが必要です。

バスルーム

- 浴室水栓の確認

- 蛇口や配管の接続部分から水が漏れていないか確認しましょう。

蛇口のパッキンが劣化していないかもチェックします。劣化したパッキンは漏水の原因になります。 - シャワーヘッドとホース

- シャワーヘッドやホースの接続部分を確認し、漏水があれば交換が必要です。

トイレ

- 止水栓・給水管

- 止水栓や給水管の接続部分を目視で確認します。水滴がついたり、水が漏れている場合は漏水の可能性があります。

- トイレタンク

- 内部の部品が劣化していないか定期的に確認し、必要に応じて交換しましょう。

- トイレ底部

- 底部から水が漏れている場合は、シールが劣化している可能性があるため、早期にシールの交換を行います。

洗濯機

- 給水ホースと接続部

- 給水ホースや接続部を定期的に確認し、ホースが緩んでいないか、水が漏れていないかチェックします。

- 洗濯機本体の点検

- 底部や背面から水が漏れている場合は、内部の部品が故障している可能性があるため、専門業者に点検を依頼します。

屋外

- 地面の湿り気

- 庭の地面が湿っている場合、地下で漏水が発生している可能性があるため、専門業者に相談します。

- 外部配管のチェック

- 外部配管も定期的にチェックし、亀裂や劣化がないか確認します。亀裂がある場合は早急に補修します。

【簡単ガイド】水道料金減額申請の成功法!条件・手続き・注意点を徹底解説

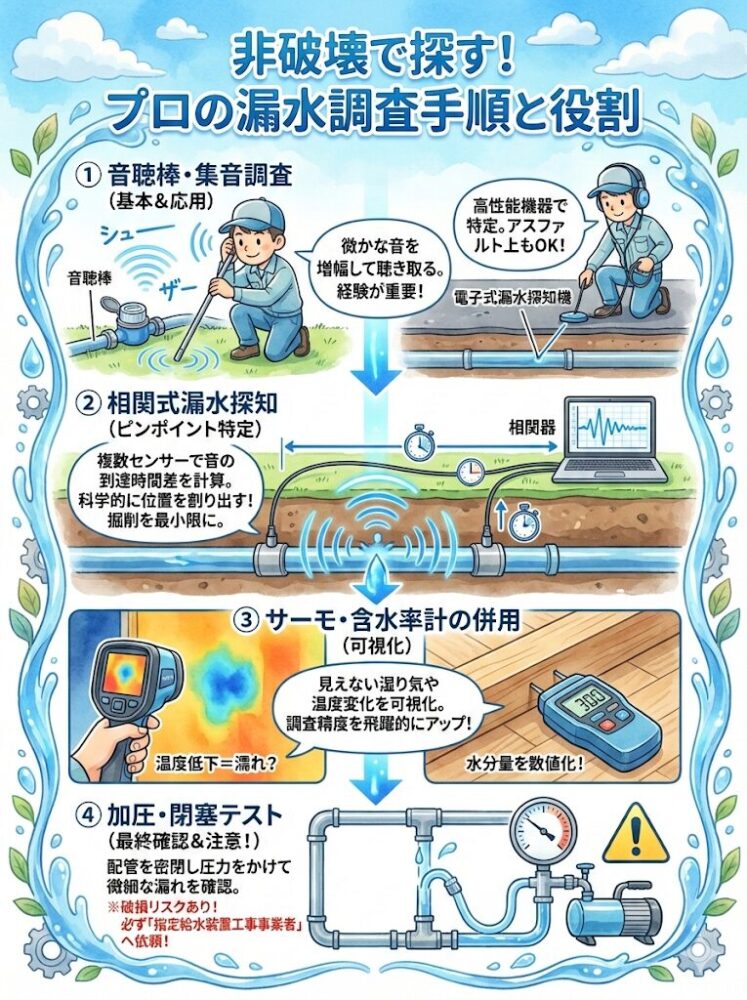

非破壊で探すプロの手順(役割と限界)

建物を壊さずに漏水箇所を特定するためには、専門的な調査機器を使った非破壊調査が欠かせません。音や温度、水分量といった目に見えない情報を可視化することで、効率的かつ正確に原因を突き止められます。ここでは、実際にプロが使用する機器ごとの役割と、その限界について詳しく解説していきます。

- 音聴棒・集音調査

- 相関式漏水探知(埋設管の位置特定)

- サーモ/含水率計の併用と限界

- 加圧・閉塞テストの注意(指定給水装置工事事業者へ)

音聴棒・集音調査

壁の中や地中に埋設された配管からの漏水を、建物を壊さずに見つけ出す。これを可能にするのが、プロの漏水調査員が駆使する「音聴調査」です。人間の耳では聞き取れない微かな漏水音を、専用の機器を使って増幅し、音の発生源を特定する、非常に専門的な技術です。

結論として、音聴調査は、音聴棒や漏水探知機を使い、止水栓やメーター、配管の継手などを順に聴いていくことで、最も音が大きく聞こえる場所を漏水箇所と推定する調査方法です。

調査の基本は、まず水道メーターや門扉近くの止水栓、露出している配管などに「音聴棒」という聴診器のような器具を当て、漏水特有の「シュー」「ザー」といった音(漏水音)の有無を確認することから始まります。ここで音が確認できれば、その配管系統での漏水が確定します。

より高性能な電子式の漏水探知機(集音器)を用いて、漏水が疑われる配管ルート上の地面や床にセンサーを当て、音を拾っていきます。アスファルトやコンクリートの上からでも調査は可能です。技術者は、バルブ、配管の継手(ジョイント部分)、そして配管に沿って(沿管)、数メートルおきにセンサーを移動させながら、音が最も大きく明瞭に聞こえるポイントを探し出します。ただし、この方法は周囲の騒音や配管の材質、土壌の状況に影響されるため、正確な判断には高度な技術と経験が不可欠であり、これがプロの腕の見せ所となります。

相関式漏水探知(埋設管の位置特定)

地面の下やコンクリートの内部など、直接音を聴くことが困難な場所での漏水箇所を、ピンポイントで特定するために用いられる先進的な技術が「相関式漏水探知」です。この方法は、複数のセンサーを使って漏水音の伝播時間の差を計算し、科学的な根拠に基づいて漏水位置を割り出します。

結論として、相関式漏水探知は、漏水が疑われる配管の両端など2ヶ所に高感度センサーを設置し、漏水音が各センサーに到達する時間差をコンピューターで解析することで、漏水箇所までの距離を正確に特定する調査方法です。

この調査の原理は、雷が光ってから音が聞こえるまでの時間で距離を測るのと似ています。漏水箇所から発生した音は、配管を伝わって両方向へ進みます。配管上の2点(例えば、バルブとバルブの間)に設置されたセンサーは、それぞれが音を検知した時刻を記録します。漏水箇所が一方のセンサーに近ければ、そちらのセンサーが先に音を検知します。

専用の相関器(コンピューター)は、このごく僅かな時間差と、2つのセンサー間の距離、そして配管の材質や口径から計算される音の伝播速度のデータを基に、漏水箇所が各センサーから何メートルの位置にあるかを算出します。これにより、広範囲を闇雲に掘り返すことなく、最小限の掘削で漏水箇所に到達できるのです。ただし、配管の正確なルートや材質が不明な場合や、分岐が多い複雑な配管では精度が落ちるという限界もあります。

サーモ/含水率計の併用と限界

壁紙の裏や床材の下など、目には見えない内装材内部の湿り気や水分を「可視化」する。これを可能にするのが、サーモグラフィカメラと含水率計です。これらの機器は、漏水によって引き起こされる微妙な温度変化や水分の含有量を捉えることで、被害の範囲を非破壊で把握するために活用されます。

結論として、サーモグラフィは水の気化熱による温度低下を捉えて濡れている範囲を特定し、含水率計は建材が含んでいる水分量を直接測定します。これらの機器を音聴調査や相関式調査と組み合わせることで、漏水箇所の特定精度を飛躍的に高めることができます。東京海上日動の火災保険に関するFAQでも、漏水調査におけるこれらの機器の有効性が示唆されています。

- サーモグラフィカメラ

- 物体の表面温度を色の違いで表示する装置です。水が漏れて壁や床の内部で蒸発する際、気化熱によって周囲の温度がわずかに低下します。サーモグラフィは、この健全部との微細な温度差を検知し、青色などで表示することで、水が広がっている範囲を視覚的に捉えることができます。特に、温水配管からの漏水の場合は、温かい水が漏れているため、周囲より赤く表示され、より発見が容易になります。

- 含水率計

- 木材やコンクリート、石膏ボードなどの建材にセンサーを直接当てることで、その材料がどれくらいの水分を含んでいるかを数値で示す機器です。表面は乾いているように見えても、内部に水分が残っている場合、高い数値を示します。これにより、乾燥が不十分な箇所や、継続的に湿っている箇所を客観的なデータで確認できます。これらの機器を併用することで、調査の信頼性を高め、修復後の乾燥確認にも役立てることができます。

加圧・閉塞テストの注意(指定給水装置工事事業者へ)

音聴調査など他の方法で漏水箇所が特定できない場合や、新築・リフォーム後の最終確認として行われるのが「加圧・閉塞テスト」です。これは、配管内に通常よりも高い圧力をかけることで、微細な漏れの有無を強制的に確認する、より積極的な調査方法です。しかし、このテストは専門的な知識と技術を要し、一歩間違えれば配管を破損させる危険も伴います。

結論として、加圧・閉塞テストは、配管系統を密閉し、専用のポンプで水や空気を送り込んで圧力をかけ、圧力計の針が時間と共に下がるかどうかで漏水の有無を判断する方法であり、必ず「指定給水装置工事事業者」に依頼する必要があります。

このテストでは、まず調査対象となる配管系統の末端(蛇口など)を全てプラグで塞ぎ、完全に密閉状態にします。次に、テストポンプを接続し、規定の圧力(水道法で定められた基準圧など)までゆっくりと水や空気を送り込みます。規定の圧力に達したらポンプを止め、一定時間、圧力計の針が下がらないか(圧力が維持されるか)を監視します。

圧力計の針が徐々に下がっていくようであれば、その配管系統のどこかで漏れがあることが確定します。この方法は、ごく微量な漏水も確実に検出できる高い精度を誇ります。しかし、古い配管に対して過度な圧力をかけると、新たな漏れを誘発したり、配管を破損させたりするリスクがあります。そのため、配管の状態を的確に判断し、適切な圧力設定ができる、国家資格である「給水装置工事主任技術者」が在籍する指定事業者への依頼が不可欠なのです。

漏水箇所を特定するための道具と技術

漏水箇所を特定するためには、専用の道具と技術が必要です。ここでは、その具体的な方法について説明します。

- 漏水探知器の使い方

- 音響検知器の使用方法

- サーモグラフィカメラの活用

漏水探知器の使い方

漏水箇所を特定するためには、専用の漏水探知器が役立ちます。以下に使い方を紹介します。

ハンドヘルドタイプ

- 特徴: 携帯性に優れ、比較的手頃な価格です。

- 用途: 壁面や床面の表面的な漏水検知に最適です。

- 動作原理: 音響センサーや湿度センサーを使用して漏水を検知します。

- 選び方

- ⚪︎ 高感度であることを重視

⚪︎ バッテリーの持続時間を確認

⚪︎ 防水性能が備わっているものを選択

壁内検知タイプ

- 特徴: 非破壊で壁内の漏水を検知できます。

- 用途: 建物の壁内や床下の漏水検知に適しています。

- 動作原理: 超音波や電磁波を用いて壁内の水分を検知します。

- 選び方

- ⚪︎ 検知深度を確認(一般的には30cm程度)

⚪︎ 高精度を重視

⚪︎ 使いやすいインターフェースを持つものを選択

配管検知タイプ

- 特徴: 地中や壁内の配管の漏水を正確に検知できます。

- 用途: 水道管やガス管などの埋設配管の漏水検知に最適です。

- 動作原理: 音響相関法や音圧測定法を使用して漏水箇所を特定します。

- 選び方

- ⚪︎ 検知可能な配管の材質と深さを確認

⚪︎ ノイズキャンセリング機能の有無を確認

⚪︎ データ記録・分析機能があるものを選択

選び方の一般的なポイント

- 用途: 主に使用する場所や状況を考慮します。

- 精度: 高精度な検知が求められる場合は、それに応じた機種を選びます。

- 価格: 予算に応じて選びますが、精度と機能のバランスを考慮します。

- 使いやすさ: 操作が直感的で分かりやすいものを選びます。

- アフターサービス: メーカーのサポート体制や保証内容を確認します。

大規模な漏水調査や複雑な配管系統の調査には、これらの機器を組み合わせて使用することが多く、専門業者に依頼することもお勧めです。

音響検知器の使用方法

音響検知器は、配管内の水の流れる音を増幅して検知する装置です。微細な音も捉えることができ、漏水箇所の特定に役立ちます。

使用方法と効果的な使い方

- 探知器をオンにする

- 配管に沿って検知器を移動させる

- 音が強くなる箇所を特定

音が強くなる場所が漏水箇所の可能性が高いです。複数回確認することで精度を高めましょう。

サーモグラフィカメラの活用

サーモグラフィカメラは、漏水検知において非常に効果的なツールです。以下にサーモグラフィカメラの活用方法を詳しく説明します。

原理

- サーモグラフィカメラは物体の表面温度を可視化します。漏水箇所は周囲と異なる温度を持つため、カメラで簡単に検出できます。

使用方法

- 壁面や床面をサーモグラフィカメラで走査し、温度異常がある箇所を特定します。

- 漏水箇所は一般的に周囲よりも低温に表示されることが多いです。

メリット

- 非破壊検査が可能で、壁や床を壊さずに漏水箇所を特定できます。

- 広範囲を迅速にスキャンでき、隠れた漏水も検出可能です。

- 視覚的に確認できるため、分かりやすい検査結果が得られます。

適用場所

- 壁面、床面、天井など建物内部の検査

- 配管経路に沿った漏水検査

- 屋外の地中配管の漏水検知(地表面の温度差を利用)

注意点

- 環境温度や日射の影響を考慮する必要があります。

- 正確な判断には経験と専門知識が必要です。

他の方法との組み合わせ

- 音響式漏水探知器と併用することで、より正確な漏水箇所の特定が可能です。

サーモグラフィカメラは、特に目に見えない漏水の早期発見に非常に役立ち、大規模な水害を防ぐ上で重要なツールです。ただし、専門的な機器であるため、使用には適切なトレーニングが必要です。

管理境界と費用の原則(誰がどこまで直す?)

漏水が起きたときに最初に確認すべきポイントは、「修理費用を誰が負担するのか」という点です。ここを理解していないと、水道局に連絡すべきなのか、業者を呼んで自己負担で修理すべきなのか判断が難しくなります。その判断基準となるのが「責任分界点」です。

責任分界点とは、水道メーターを境に水道局が管理する範囲と、利用者が管理する範囲を分ける線のことです。この区分を正しく知っておくことで、いざ漏水が起きたときにスムーズに対応できます。次に、水道局の管理範囲と利用者の管理範囲について具体的に見ていきましょう。

- 水道局の管理=配水管~メーター側/メーター以降(宅内)は利用者管理

- メーター一次側漏水の扱い(地域例と注意)

- 工事は指定給水装置工事事業者へ/主任技術者の国家資格

水道局の管理=配水管~メーター側/メーター以降(宅内)は利用者管理

自宅で漏水が発生した際、多くの人が疑問に思うのが「この修理費用は誰が負担するのか?」という点です。結論から言うと、責任の所在は、漏水が発生した場所が「水道メーターを境にどちら側か」によって明確に分かれています。この境界線を「責任分界点」と呼びます。

結論として、道路の下に埋設されている配水管から各家庭の水道メーターの一次側(道路側)までは水道局の管理範囲であり、メーターの二次側(宅内側)から蛇口までの給水装置は、その建物の所有者(利用者)の管理範囲となります。これは、国土交通省の資料などでも示されている全国共通の原則であり、東京都をはじめとする多くの自治体で採用されています。

- 水道局の管理範囲

- 公道に埋設された配水管の本管から分岐し、各家庭に引き込まれている給水管、そして水道メーター本体までです。もし、この区間で漏水が発生した場合、その修繕工事は原則として水道局(または自治体から委託された事業者)が行い、費用も公費で賄われます。例えば、宅地内のメーターボックス内で、メーターよりも道路側の接続部分から水が漏れている場合は、水道局の負担となります。

- 利用者(所有者)の管理範囲

- 水道メーターの出口から、宅内の全ての給水管・給湯管、そして蛇口やトイレ、給湯器といった給水用具全てを含みます。したがって、宅内で発生した漏水の修理費用は、原則として全て自己負担となります。この管理区分を正しく理解しておくことが、トラブルの際に迅速かつ適切に行動するための第一歩です。漏水を発見したら、まずはメーターの位置を確認し、漏れているのがどちら側なのかを見極めることが重要です。

メーター一次側漏水の扱い(地域例と注意)

水道メーターのあたりから水が漏れているけれど、これは自己負担で直すしかないのだろうか?」と不安に思う方もいるでしょう。しかし、メーター周りの漏水だからといって、全てが自己負担になるとは限りません。重要なのは、漏水箇所がメーターを基準にして、道路側(一次側)か、宅内側(二次側)かという点です。

結論として、水道メーターの一次側、つまり公道に埋設された配水管からメーターまでの間で発生した漏水は、原則として水道局の負担で修繕されます。これは、その部分が水道局の資産として管理されているためです。

具体的に水道局負担となるケースは、主に以下の通りです。

- 配水管から分岐して宅地に引き込まれている給水管(メーターまで)の漏水

- 水道メーター本体の故障や破損による漏水

- メーターボックス内で、メーターと一次側(道路側)の給水管との接続部分からの漏水

メーターボックスの中やその周辺の地面から水が湧き出ているのを発見し、家中の蛇口を閉めてもメーターのパイロットが回っていない場合、それはメーターの一次側での漏水である可能性が非常に高いです。このような状況を発見した際は、自己判断で業者を手配するのではなく、まず管轄の水道局の漏水担当部署に連絡し、状況を説明して指示を仰いでください。水道局の職員が現場を確認し、局の管理範囲での漏水と判断されれば、無償で修繕してもらうことができます。

工事は指定給水装置工事事業者へ/主任技術者の国家資格

宅内での漏水修理が必要になった際、費用の安さだけで業者を選んでしまうと、後々大きなトラブルに発展する可能性があります。水道の配管工事は、地域の水道インフラに直結する重要な作業であり、法律で定められた専門的な知識と技術が求められます。そのため、工事は必ず自治体が指定した「指定給水装置工事事業者」に依頼しなければなりません。

結論として、漏水修理を含む給水装置の工事は、水道法に基づき、各自治体の水道事業者が指定した「指定給水装置工事事業者」でなければ行うことができません。これらの事業者には、給水装置工事に関する技術上の管理を行う国家資格者「給水装置工事主任技術者」の設置が義務付けられています。

- 指定給水装置工事事業者

- 適切な工事を行うために必要な資機材を持ち、一定の技術レベルを持った「給水装置工事主任技術者」が在籍しているなど、水道局が定めた基準をクリアし、正式に指定を受けた事業者のことです。指定を受けていない事業者が勝手に工事を行うと、無断で他人の財産に手を入れることになり、工事後に再び漏水したり、赤水や水の汚染を引き起こしたりするリスクがあります。

- 給水装置工事主任技術者

- 給水装置工事に関する高度な知識と技能を有することを証明する国家資格です。この資格を持つ技術者が、工事の計画から施工、監督までを一貫して管理することで、安全で衛生的な水道水の供給が保たれます。業者を選ぶ際には、必ずその自治体の「指定給水装置工事事業者」であるかを確認してください。多くの場合、水道局のウェブサイトで一覧を確認することができます。適切な資格を持つ信頼できる業者に依頼することが、確実な修理と将来の安心に繋がるのです。

専門業者への依頼とそのポイント

漏水箇所を自力で特定するのが難しい場合、専門業者に依頼することをお勧めします。ここでは、専門業者に依頼する際のポイントについて説明します。

- 自力での漏水特定が難しい場合

- 専門業者に依頼する際のポイント

自力での漏水特定が難しい場合

自力で漏水箇所を特定できない場合は、専門業者に依頼することをお勧めします。専門業者は高度な機器と技術を持っているため、確実に漏水箇所を特定できます。

専門業者に依頼する際のポイント

信頼できる業者の選び方

- 資格と経験の確認

- ⚪︎ 正しい資格(例:給水装置工事主任技術者(国家資格))を持って確認しましょう。

⚪︎ 漏水調査や修理の経験年数を確認しましょう。 - 評判と口コミのチェック

- ⚪︎ オンラインのレビューや口コミサイトで評判を確認しましょう。

⚪︎ 可能であれば、過去の顧客からの紹介や推薦をいただきましょう。 - 見積もりの透明性

- ⚪︎ 複数の業者から詳細な見積りを取得し、比較しましょう。

⚪︎ 見積もりに含まれる作業内容と料金の内文を明確に説明していただきましょう。 - 保険と保証の確認

- ⚪︎ 業者が適切な保険に加入しているか確認しましょう。

⚪︎ 作業後の保証内容と期間を確認しましょう。 - 使用する機器と技術

- ⚪︎ 最新の漏水探知機器(サーモグラフィカメラ、音響式漏水探知器など)を使っているか確認しましょう。

⚪︎ 非破壊調査技術を持っているかどうかを確認しましょう。 - 緊急対応能力

- ⚪︎ 24時間対応可能かどうか確認しましょう。

⚪︎ 緊急時の対応速度を確認しましょう。 - 地域の実績

- ⚪︎ その地域の水道事情に詳しい業者を選びましょう。

⚪︎ 地元での実績や評判を調べて確認することも大切です。 - 料金体系の透明性

- ⚪︎ 時間外や休日の追加料金などについて事前にご確認ください。

⚪︎ 隠れた費用がないか確認しましょう。 - 契約内容の確認

- ⚪︎ 作業内容、料金、保証などを含む詳細な契約書を必要とします。

⚪︎ 契約内容に不明点がある場合は、必ず質問し、明確にしましょう。

これらのポイントを考慮しながら業者を選ぶことで、信頼できる専門業者を見つけることができます。また、地域の水道局から推薦を受けた業者を選ぶのも良い方法です。

見積もりの取り方と比較方法

- 複数の業者に見積もりを依頼

- ⚪︎ 3社以上の業者から見積もりを取るのが理想的です。

⚪︎ インターネットや電話で問い合わせましょう。

- 現地調査を依頼

- ⚪︎ 業者に自宅を見てもらい、詳細な見積もりを出してもらいます。

⚪︎ 見積書には、工事内容、使用材料、工期、保証内容などの詳細が記載されます。

見積もりの比較方法

- 工事内容と仕様を確認

- 各見積もりの工事内容と仕様が同じか確認しましょう。

- 材料の品質と性能を比較

- 使用する材料の品質や性能を比較しましょう。

- 工期を確認

- 工事にかかる時間を確認しましょう。

- 保証内容と期間を比較

- 保証内容とその期間を確認しましょう。

- 概算金額を確認

- 材料費、人件費、諸経費などの総額を確認しましょう。

追加料金が発生する可能性があるかも確認しましょう。

比較のポイント

- 価格だけでなく品質も重視

- 最安値だけでなく、品質や信頼性も重視しましょう。

- 業界の相場と比較

- 見積もり金額が業界の相場と比べてどうかを確認しましょう。

- 非常に安い見積もりには注意

- あまりにも安い見積もりには、品質が低い可能性や追加料金のリスクがあるため注意が必要です。

- サービスや保証内容を確認

- 提供されるサービスや保証内容も重要な判断材料です。

- 業者の実績や評判を考慮

- 業者の過去の実績や評判も確認しましょう。

注意点

- 見積もり条件を統一

- 比較するために、各業者に同じ条件で見積もりを依頼しましょう。

- 不明点は質問

- わからない点は必ず質問して、明確にしてもらいましょう。

- 口頭の約束は書面で

- 口頭での約束は必ず書面に残してもらいましょう。

- 契約前に再確認

- 契約前にもう一度、見積もりの内容を確認しましょう。

これらのポイントを押さえて見積もりを比較することで、適切な業者と条件を選択できます。価格だけでなく、品質や信頼性、アフターサービスなども総合的に判断することが大切です。

【簡単ガイド】水道料金減額申請の成功法!条件・手続き・注意点を徹底解説

水道料金の「漏水減額制度」ガイド

- 制度の有無は自治体ごとに異なる

- 必要書類と申請の流れ

制度の有無は自治体ごとに異なる

「漏水で高額になった水道料金、少しでも安くならないだろうか?」これは、漏水を経験した多くの人が切実に願うことです。その救済措置として、多くの自治体では「漏水減額制度(漏水による水道料金の減免制度)」が設けられています。しかし、この制度は法律で一律に定められたものではなく、その内容や適用条件は自治体ごとに大きく異なります。

結論として、漏水減額制度の有無や内容は、お住まいの自治体の水道事業者が独自に定めています。制度がある場合でも、適用されるには「発見が困難な場所での漏水であること」や「指定給水装置工事事業者による修繕が完了していること」などの共通要件を満たす必要があります。

- 利用者の善良な管理にもかかわらず発生してしまった

- 発見が困難な地下や壁の中などの漏水によって増加した水道料金の一部を、過去の使用実績などに基づいて減額するものです。したがって、蛇口の閉め忘れや、パッキンの劣化など、目に見える場所からの水漏れを放置していた場合は、対象外となることがほとんどです。

- 減額の対象となるのは

- あくまで漏水によって増加したと推定される水量の一部であり、全額が免除されるわけではありません。申請方法や減額の計算方法も自治体によって様々です。例えば、漏水した水量の半分を減額する自治体もあれば、過去の平均使用量を超えた分の一部を減額するといった規定を設けているところもあります。漏水が判明したら、まずはご自身の自治体の水道局のウェブサイトを確認するか、電話で問い合わせて、減額制度の有無と適用条件を確認することが重要です。

必要書類と申請の流れ

漏水による水道料金の減額制度を利用するためには、単に「漏水していました」と申し出るだけでは認められません。漏水が確かに存在し、それが適切に修繕されたことを客観的に証明するための、いくつかの書類を揃えて申請する必要があります。また、ほとんどの自治体で、制度適用の大前提として「速やかに修繕されていること」が求められます。

結論として、漏水減額の申請には、一般的に「修繕を行った指定給水装置工事事業者が発行する修繕証明書(または報告書)」、「料金が高額になった期間の検針票(または使用水量等のお知らせ)」、そして「自治体所定の申請書」の3点が必要となります。これらの書類を揃え、定められた期間内に提出することが不可欠です。東京都水道局などのウェブサイトにも、申請に必要な書類が明記されています。

- 修繕証明書

- いつ、どこで、どのような漏水があり、それをどのように修理したかを工事業者が証明する最も重要な書類です。業者に修理を依頼する際には、必ず「水道料金の減額申請に使いたい」と伝え、証明書を発行してもらいましょう。漏水箇所の修繕前後の写真が添付されることもあります。

- 検針票

- どの期間にどれだけ水道使用量が増加したかを示す証拠となります。申請書に請求番号やお客様番号を記入するためにも必要です。そして「申請書」は、水道局の窓口やウェブサイトから入手できます。これらの書類を漏れなく準備し、申請期限(例えば、修繕完了から数ヶ月以内など、自治体により定められています)内に提出します。漏水を放置していた期間が長いと、管理義務を怠ったと見なされ、減額が認められない場合があるため、漏水を発見したら一日も早く修繕することが肝心です。

賃貸・集合住宅の連絡順と責任分界

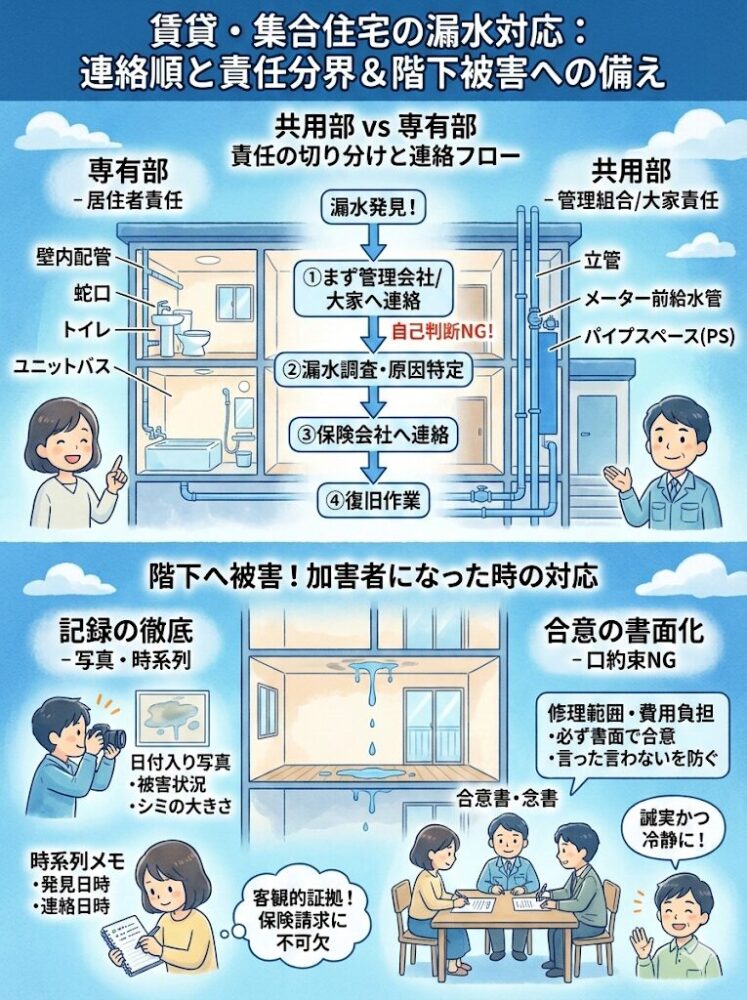

賃貸や分譲マンションなどの集合住宅で漏水が起きた場合、まず理解しておくべきなのが「責任の範囲」と「連絡の順番」です。戸建てと違い、集合住宅では専有部と共用部に分かれて管理責任が定められており、どちらで漏水が発生したかによって、連絡先や費用負担が大きく変わります。さらに、管理会社や大家さん、保険会社への連絡手順を間違えると、補償が受けられなくなる可能性もあるため注意が必要です。ここでは、専有部と共用部の切り分け方と、正しい連絡・対応の流れを解説します。

- 共用部 vs 専有部の切り分け

- 階下被害は写真・時系列記録/口頭合意は必ず書面化

共用部 vs 専有部の切り分け

賃貸マンションや分譲マンションなどの集合住宅で漏水が発生した場合、戸建て住宅とは異なる対応が求められます。特に重要なのが、「どこで漏水しているか」によって責任の所在と連絡先が大きく変わる点、そして、対応の順番を間違えないことです。

結論として、漏水の責任範囲は、その部屋の住民だけが使用する「専有部」か、住民全体が使用する「共用部」かで切り分けられます。そして、漏水発見時の連絡は、まず「管理会社(または大家さん)」に行い、そこから保険会社への連絡、復旧作業へと進めるのが正しい順番です。

- 「専有部」とは

- 一般的に部屋の壁の内側にある給水管や排水管、蛇口、トイレ、ユニットバスなどを指します。これらの部分で発生した漏水は、その部屋の居住者(分譲の場合は所有者)の責任となります。一方、「共用部」とは、各部屋を縦に貫いている排水管(立管)や、メーターより前の給水管、それらが収められているパイプスペース(PS)などです。共用部での漏水は、マンションの管理組合(または大家さん)の責任範囲となります。

この切り分けは個人では判断が難しいため、漏水を発見したら、まず最初に管理会社や大家さんへ連絡することが鉄則です。自己判断で修理業者を呼んでしまうと、本来は管理組合の負担で修理できるはずの費用を自己負担しなければならなくなる可能性があります。管理会社は、状況に応じて漏水調査を手配し、原因が専有部か共用部かを特定します。原因が特定された後、必要に応じて火災保険(個人で加入しているものや管理組合の保険)への連絡を行い、最後に復旧工事へと進むのが一般的な流れです。

階下被害は写真・時系列記録/口頭合意は必ず書面化

自分の部屋からの漏水が原因で、階下の部屋の天井や壁を濡らしてしまう「漏水事故」。これは、集合住宅で最も避けたいトラブルの一つです。万が一、加害者となってしまった場合、パニックにならず、誠実かつ冷静に対応することが、その後の問題を最小限に食い止める鍵となります。

結論として、階下に被害を及ぼしてしまった場合は、まず真摯に謝罪した上で、被害状況を正確に把握するために「写真撮影」と「時系列での記録」を徹底することが重要です。また、修理費用や賠償に関する話し合いは、後々のトラブルを防ぐため、口約束で済ませず必ず「書面」で合意内容を残さなければなりません。

被害者である階下の居住者への謝罪と状況説明が最優先ですが、同時に、被害箇所の写真を日付入りで複数枚撮影させてもらいましょう。どの部屋の、どの部分に、どの程度の被害(シミの大きさ、壁紙の剥がれ具合など)が出ているかを客観的な証拠として残しておくことは、後の保険請求や賠償額の算定において極めて重要になります。また、「いつ漏水に気づいたか」「いつ管理会社に連絡したか」「いつ業者が見に来たか」といった一連の出来事を時系列でメモしておくことも忘れてはなりません。

修理範囲や費用負担について当事者間で話し合い、合意に至った場合は、必ずその内容を書面にまとめ、双方が署名・捺印した「合意書」や「念書」を作成しましょう。「言った」「言わない」の水掛け論を防ぎ、双方納得の上で問題を解決するために、この一手間が不可欠です。通常は、管理会社や保険会社の担当者が間に入って調整を進めてくれますが、当事者としての記録と確認を怠らないようにしましょう。

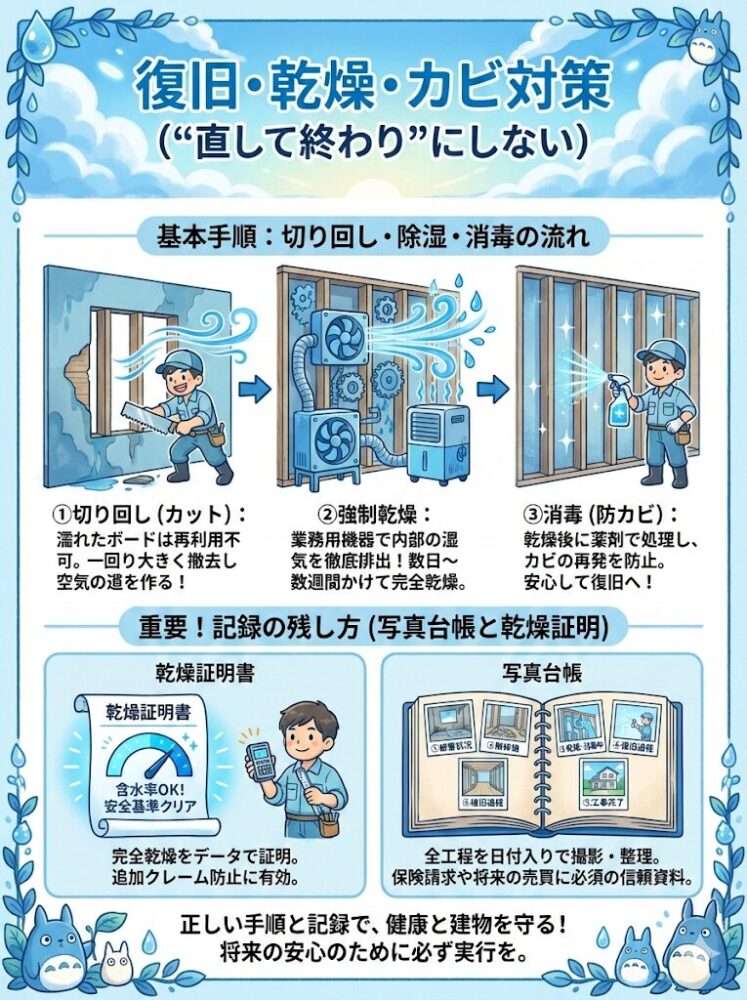

復旧・乾燥・カビ対策(“直して終わり”にしない)

漏水修理で水の流れが止まっても、建物内部に残った湿気を処理しなければ二次被害が発生します。カビの繁殖や建材の劣化は、時間が経ってから深刻な問題となることも少なくありません。そのため、復旧作業では「乾燥」「消毒」「記録」の3つを確実に行うことが不可欠です。ここでは、石膏ボードの処理や除湿の基本手順、さらに証明や写真記録を残す重要性について解説します。

- 切り回し・除湿・消毒の基本

- 写真台帳と乾燥証明の残し方

切り回し・除湿・消毒の基本

漏水の修理が完了し、水が止まっても、それで終わりではありません。壁の中や床下に浸み込んだ水分を放置すると、カビの発生や建材の腐食といった二次被害を引き起こし、住む人の健康や建物の寿命に深刻な影響を与えます。漏水後の復旧作業で最も重要なのは、「完全に乾燥させる」ことです。

結論として、濡れてしまった石膏ボードは、乾燥しても強度が戻らないため、被害範囲より一回り大きく「切り回し(カット)」て撤去し、その後、送風機や除湿機で内部を強制的に乾燥させ、最後に防カビ剤などで「消毒」処理を行うのが、基本的な復旧する手順です。この手順を怠ると、表面だけが乾いて見えても、内部に湿気が残り、カビの温床となってしまいます。

石膏ボードは水を吸うと脆くなる性質があり、一度濡れてしまうと再利用はできません。そのため、濡れた部分だけでなく、その周辺の湿気が及んでいる可能性のある範囲まで含めて、大きめに四角く切り取って撤去します。これにより、壁の内部に空気の通り道ができ、乾燥を促進させることができます。

切り取った開口部から、壁の内部や床下に向けて、業務用送風機や除湿機を使って強力な風を送り込み、湿気を強制的に排出します。乾燥期間は、被害の程度や季節にもよりますが、数日から数週間かかることもあります。十分に乾燥させた後、カビの再発を防ぐために、エタノールや市販の防カビ剤を噴霧して消毒処理を行います。これらの工程を確実に行うことで、初めて安心して新しいボードを張り、内装を元通りに復旧することができるのです。

写真台帳と乾燥証明の残し方

漏水後の復旧工事において、単に壁や床を元通りに直すだけでなく、その過程をきちんと記録として残しておくことは、将来起こりうる様々なリスクに備える上で非常に重要です。特に、保険金の請求や、階下への賠償、そして将来の売買時などに、客観的な証拠として大きな効力を発揮します。

結論として、復旧工事の際には、業者に依頼して「乾燥証明書」を発行してもらうと共に、工事の各工程を撮影した「写真台帳」を作成しておくべきです。これらは、漏水被害が適切に処理され、建物が健全な状態に回復したことを公的に証明するための重要な証拠資料となります。

- 乾燥証明書

- 復旧業者が含水率計などを用いて、壁の内部や木材の含水率が建築基準で定められた安全な数値以下にまで下がったことを測定し、その結果を証明する書類です。これにより、「完全に乾燥した」ことを客観的なデータで示すことができます。特に、階下への被害に対する賠償が完了した後、「まだ湿っている」「カビが生えてきた」といった追加のクレームを防ぐために有効です。

- 写真台帳

- ①漏水被害の状況、②濡れた建材を解体・撤去した後の様子、③乾燥・消毒作業の様子、④新しい建材で復旧していく過程、⑤工事完了後の様子、といった一連の流れを日付入りで撮影し、整理したものです。これは、火災保険会社に修繕費用を請求する際の必須資料となるほか、将来、その物件を売却する際に、買主に対して過去の漏水事故と、それが適切に修繕されていることを説明するための信頼性の高い資料にもなります。手間はかかりますが、将来の安心のために必ず準備しておきましょう。

漏水を未然に防ぐための予防策

漏水を未然に防ぐためには、定期的なメンテナンスと適切な予防策が必要です。ここでは、具体的な予防策について説明します。

- 定期的なメンテナンス

- 適切な予防策

定期的なメンテナンス

漏水を未然に防ぐためには、定期的なメンテナンスが必要です。以下に具体的な方法を紹介します。漏水を未然に防ぐためには、定期的なメンテナンスが必要です。以下に具体的な方法を紹介します。

- 点検

- ⚪︎ 目視で配管や蛇口、水栓などを定期的にチェックしましょう。

⚪︎ 水道メーターのパイロットを確認し、水を使用していない時に動いていないか確認しましょう。

- 適切なメンテナンス

- ⚪︎ パッキンやワッシャーなどの消耗品は定期的に交換しましょう。

⚪︎ 蛇口やシャワーヘッドの目隠しを防ぐため、定期的に清掃しましょう。 - 水圧の管理

- ⚪︎ 非常に高い水圧は配管に負担をかけるため、必要に応じて減圧弁を設置しましょう。

- 専門家による定期点検

- 年に1回程度、専門業者による点検を受けることで、初期に問題を発見できます。

- 漏水検知システムの導入

- 大規模施設では、自動で漏水を検知するシステムの導入を検討しましょう。

これらの予防策を実施することで、漏水のリスクを大幅に軽減することができます。 特に定期的な点検と適切なメンテナンスが重要です。

適切な予防策

水漏れのリスクを軽減するための適切な予防策には以下のようなものがあります。

- 定期的な点検とメンテナンス

- ⚪︎ 配管、蛇口、シャワーヘッド、トイレの止水栓などを定期的に目視検査する

⚪︎ 年に1回程度、専門業者による配管システム全体の点検を受ける - 水道メーターの確認

- ⚪︎ 水を使用していない状態で水道メーターのパイロット部分を確認し、回転していないか確認する。

- 適切な使用と管理

- ⚪︎ 蛇口やバルブを乱暴に扱わず、丁寧に操作する

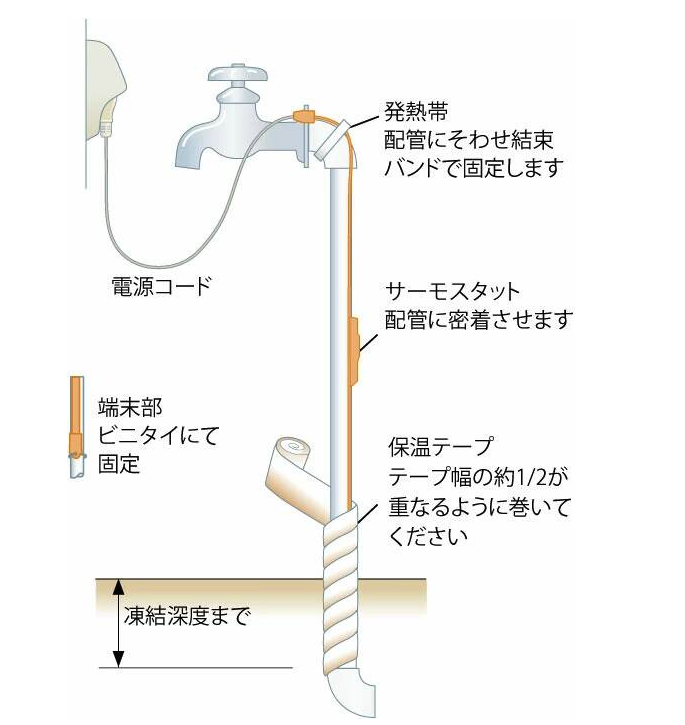

⚪︎ 無駄な水圧がかからないように、必要に応じて減圧弁を設置する - 凍結対策

- ⚪︎ 寒冷地では、冬季に水道管の凍結防止対策(保温材の使用、水抜きなど)を行っています

- 老朽化した配管の更新

- 築年数の古い建物では、計画的に配管の更新を検討する

- 漏水の早期発見と対応

- 漏水の向こう(床や壁の湿り、水の音など)に注意を集中

漏水発見したら、とりあえず修理を依頼する - 止水栓の位置確認

- 緊急時に迅速に対応できるよう、止水栓の位置と操作方法を把握しておく

- 長期不在時の対策

- 万が一家を空ける場合は、バルブ(止水栓)を閉めて漏水リスクを軽減する

これらの予防策を実施することで、水漏れのリスクを大幅に軽減することができます。 特に定期的な点検とメンテナンス、早期発見・早期対応が重要です。

漏水トラブルと保険活用のポイント

漏水は住宅の修理費用だけでなく、家具や家電のダメージ、下階への被害補償など、大きな出費につながる可能性があります。そこで見直したいのが火災保険や家財保険などの保険制度です。ここでは、漏水トラブルに保険が適用されるケースや、保険金請求の流れを詳しく解説します。

- 漏水トラブルと火災保険・家財保険の関係

- 保険金請求の主な流れ

- 保険適用で気をつけるポイント

- 漏水対策としての保険の活用メリット

- 賃貸物件での対応と注意点

漏水トラブルと火災保険・家財保険の関係

漏水トラブルが発生した際、火災保険や家財保険を活用できる場合があります。一般的に、給排水設備の故障や、他の住居からの水漏れによる被害が補償対象となります。多くの火災保険には「水濡れ」特約が付帯されており、この特約によって水漏れの損害が補償されることが一般的です。

ただし、経年劣化による漏水や故意に引き起こされた水漏れは補償対象外となるため、契約内容を事前に確認することが重要です。

- 火災保険の補償範囲

- 火災保険は火事だけでなく、台風や水災(大雨や洪水)などの自然災害に対する補償も含まれます。プランによっては、建物内部の配管の破損による漏水被害を補償対象としている場合があります。

- 家財保険の補償範囲

- 家財保険は、家具や家電などの動産が被害にあったときに補償される保険です。漏水による家財の破損やカビ被害などが補償対象となることもあります。

- 特約による追加補償

- 保険会社によっては、漏水対策や修理費用をサポートする特約をオプションで用意している場合もあります。自宅の状況に応じて特約を付けておくと安心です。

ポイント:現在加入している火災保険や家財保険の証券や約款を再度確認し、「水濡れ」「漏水」「配管破損」などのキーワードで補償範囲に含まれているかをチェックしておきましょう。

保険金請求の主な流れ

水漏れが発生した場合、保険金を請求する流れは以下の通りです。

- 被害状況の確認と記録

⚪︎ 被害箇所や損傷した家財の写真・動画を撮影しておきましょう。

⚪︎ 床や壁のシミ、カビの状況、故障した機器などを詳細に記録するとスムーズに進みます。 - 保険会社への連絡

⚪︎ 漏水が確認できたら、できるだけ早く保険会社に連絡をします。

⚪︎ 契約内容を確認しながら、担当者に詳細を伝えましょう。 - 必要書類の準備

⚪︎ 保険金請求書、修理業者の見積書、損害状況を示す写真など、保険会社から指定される書類をそろえます。

⚪︎ 修理費用の見積りは複数社からとるとトラブル回避につながります。 - 査定・鑑定

⚪︎ 保険会社の担当者や鑑定人が現場を確認して、被害状況を査定します。

⚪︎ 不明点があれば、その場でしっかり確認・説明しましょう。 - 保険金の支払い

⚪︎ 査定結果をもとに保険金額が確定し、指定口座へ振り込まれます。

⚪︎ 修理工事の着工時期などと合わせて計画を立てましょう。

注意: 申請から支払いまで、1~2か月程度かかることが一般的です。書類に不備があったり、状況説明が不十分だと支給が遅れる場合もあるため、早め早めの準備が重要です。

保険適用で気をつけるポイント

保険を適用する際は、以下のポイントに注意しましょう。

- 補償範囲の確認

- 火災保険に「水濡れ」特約が含まれているか確認。

- 自己負担額の把握

- 補償額から自己負担分が差し引かれる場合があるため、事前に確認。

- 事故原因の特定

- 給排水設備の故障による漏水か、使用者の過失によるものか明確にする。

- メンテナンスの重要性

- 劣化が原因での漏水は補償外になることが多いため、定期的な点検が必要。

- 修理は慎重に

- 素人による修理で状況が悪化すると、補償対象外となる可能性がある。

- 経年劣化は補償対象外の場合が多い

- 長年使い続けて劣化した配管や設備が原因の漏水は、自然摩耗とみなされ保険が適用されにくいケースがあります。

漏水対策としての保険の活用メリット

保険を活用することで、以下のメリットが得られます。

- 経済的負担の軽減

- 修理費用や損害賠償をカバーできる。

- 安心感の提供

- 万が一のトラブルに備えられる。

- 迅速な対応

- 専門業者による修理がスムーズに進む。

- 第三者への賠償対応

- 個人賠償責任保険を利用すれば、隣人などへの損害賠償もカバーできる。

賃貸物件での対応と注意点

賃貸住宅で水漏れが発生した場合、以下の対応が求められます。

- 管理会社・大家へ連絡

水漏れを確認したら、すぐに報告。 - 自身の保険内容を確認

火災保険や家財保険の補償範囲を確認し、適用可能か判断。 - 賠償請求の検討

隣室や上階からの漏水被害なら、相手の保険で補償される可能性がある。 - 直接交渉は避ける

住人同士で話し合うとトラブルに発展する可能性があるため、管理会社を通す。 - 家財保険の検討

借主の所有物は大家の保険では補償されないため、個別に加入を検討。

注意点

- 賃貸契約書を再チェック

- 管理会社や大家さんが契約している保険で対応できる場合がありますが、借主側の過失があれば自身で加入している保険を使う必要があるかもしれません。

- 漏水被害が他室に及ぶケース

- 集合住宅で漏水が階下にまで及んだ場合、損害賠償責任を負う可能性があります。賃貸用の損害賠償責任特約付き保険を確認しましょう。

- まずは管理会社へ連絡

- 自力で修理を手配する前に、管理会社に報告し指示をあおぐことが大切です。勝手な修理工事は費用トラブルの原因になります。

【意外と知らない】水漏れに火災保険が使える?個人賠償責任保険&マンション管理組合の保険も徹底解説!

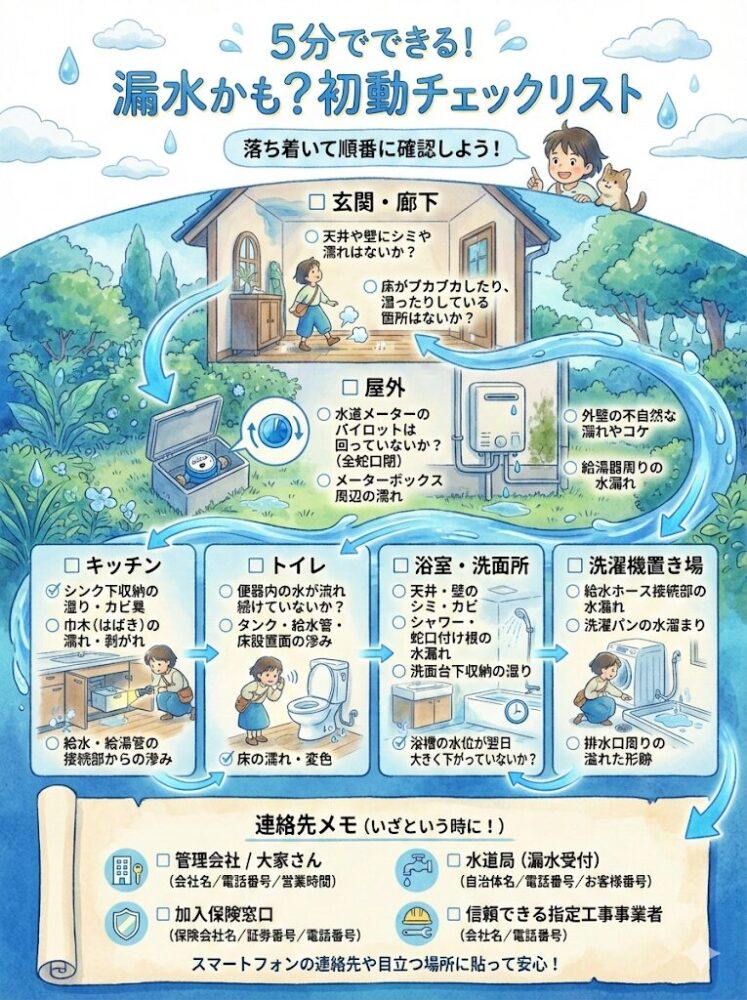

5分でできる初動チェックリスト

漏水の可能性を感じたら、まずは落ち着いて周囲を確認することが大切です。場所ごとにチェックする順番を決めておくと、見落としを防ぎ効率的に原因を探せます。特に玄関や廊下、屋外のメーターから順に確認していけば、大きな被害を防ぐ初動につながります。

- 玄関→屋外→水回りの順で触るチェック

- 連絡先メモ(管理会社/水道局漏水受付/加入保険窓口)

玄関→屋外→水回りの順で触るチェック

「もしかして漏水かも?」と感じた時、パニックにならず、落ち着いて状況を確認するための簡単なチェックリストです。この順番で見ていくことで、原因箇所を効率的に絞り込むことができます。

- □ 玄関・廊下

- ⚪︎ 天井や壁にシミや濡れはないか?

⚪︎ 床がブカブカしたり、湿ったりしている箇所はないか? - □ 屋外

- ⚪︎ 水道メーターのパイロットは回っていないか?(全ての蛇口を閉めて確認)

⚪︎ メーターボックスの中や、その周辺の地面が濡れていないか?

⚪︎ 給湯器本体や、その周りの配管から水が漏れていないか?

⚪︎ 外壁に不自然な濡れやシミ、コケが生えている箇所はないか? - □ キッチン

- ⚪︎ シンク下の収納スペースは湿っていないか?カビ臭くないか?

⚪︎ シンクと床の間の巾木(はばき)が濡れたり、剥がれたりしていないか?

⚪︎ 給水管・給湯管の接続部から水が滲んでいないか?

⚪︎ (あれば)食器洗い機や浄水器の接続部から水漏れはないか? - □ トイレ

- ⚪︎ 便器の中に、水がチョロチョロと流れ続けていないか?(タンク内の音を確認)

⚪︎ タンクや給水管、床との設置面から水が滲んでいないか?

⚪︎ 床が濡れていたり、変色したりしていないか? - □ 浴室・洗面所

- ⚪︎ 天井や壁にシミやカビはないか?

⚪︎ シャワーや蛇口の付け根から水が漏れていないか?

⚪︎ 洗面台下の収納スペースは湿っていないか?

⚪︎ 浴槽にお湯を張った後、翌日までに水位が大きく下がっていないか? - □ 洗濯機置き場

- ⚪︎ 洗濯機の給水ホースの接続部(蛇口側・本体側)から水漏れはないか?

⚪︎ 洗濯パン(防水パン)の中に水が溜まっていないか?

⚪︎ 排水口周りに水が溢れた形跡はないか?

連絡先メモ(管理会社/水道局漏水受付/加入保険窓口)

いざという時に慌てないよう、以下の連絡先をすぐに確認できる場所にメモしておくことをお勧めします。スマートフォンの連絡先や、冷蔵庫など目立つ場所に貼っておくと安心です。

□ マンション・アパートにお住まいの方

管理会社 または 大家さん の連絡先

- 会社名:

- 電話番号:

- 営業時間・緊急連絡先:

□ 全ての方

管轄の水道局(漏水受付窓口)

- (例:東京都水道局お客さまセンター)

- お住まいの自治体名:

- 電話番号:

- お客様番号(検針票に記載):

加入している火災保険・個人賠償責任保険の窓口

- 保険会社名:

- 証券番号:

- 事故受付の電話番号:

信頼できる指定給水装置工事事業者

- (事前に調べておくと、よりスムーズです)

- 会社名:

- 電話番号:

まとめ

漏水は住宅にとって大きな問題です。早期に発見し対策を講じることで、大きな被害を防ぐことができます。具体的な兆候を見逃さず、定期的な点検と迅速な対応を心がけましょう。

漏水を防ぐためには、定期的なメンテナンスと迅速な対応が不可欠です。壁や天井のシミ、床の湿り気やカビ、水道料金の急上昇、そして水の流れる音など、漏水の兆候に早く気づくことが重要です。定期的に水道メーターを確認し、異常を早期に発見することで被害を最小限に抑えることができます。専門業者に依頼する際は、信頼できる業者を選び、複数の見積もりを比較することが大切です。

漏水の兆候を見逃さないために、今すぐ自宅の水道メーターを確認しましょう。定期的な点検とメンテナンスを行い、安心して暮らせる住環境を維持してください。また、専門業者の力を借りることで確実な対策を講じることができます。漏水に関する不安を解消し、快適な生活を続けるために、ぜひこの記事で紹介した方法を実践してください。