広告

「最近、水道料金が急に上がった気がするけど、その理由がわからない…」とお悩みではありませんか?実は、水道代が増える背後には、見落としがちなポイントがいくつも存在します。本記事では、一般家庭の平均的な水使用量から、水漏れや無意識の過剰使用の可能性を探り、具体的な節水術をわかりやすくご紹介します。

この記事を読むことで、水道料金が高騰する原因を特定し、効率的に節約するためのヒントを得られます。さらに、家庭内で手軽に始められる節水対策や、専門業者の活用方法も詳しく解説します。

結論として、水道代を節約するためには「無駄を見直し、早めの対策を取ること」が鍵となります。家計の負担を軽減しつつ、環境にも優しい生活を実現するための具体的な方法をぜひ参考にしてください!

【基準】一般家庭の平均的な水道代と使用量(一人暮らし〜4人家族)

![[Standard]-Average-water-bills-and-usage-for-an-average-household-(single-person-to-family-of-four)](https://maintenance-note.com/wp-content/uploads/2025/12/80639371-2FA7-4F5E-A638-6A9CE126C3E2.jpg)

自宅の水道代が適正か判断するには、まず世帯ごとの「平均値」と比較することが重要です。本章では、世帯人数別の平均的な料金・使用量と、マンション・戸建てによる料金の仕組みの違いについて解説します。まずは基準値を把握して、ご自宅の検針票と比べてみましょう。

- 世帯人数別の平均額・使用量一覧

- マンションと戸建てで料金が変わる理由

世帯人数別の平均額・使用量一覧

自分の家の水道代が高いかどうかを判断するには、まずは「世帯人数の平均値」と比較することが大切です。総務省の家計調査や水道局のデータを基にした、1ヶ月あたりの平均的な水道代と使用量は以下の通りです。

| 世帯人数 | 平均使用水量(月) | 平均水道代(月) |

| 一人暮らし | 8.2㎥ | 約2,248円 |

| 二人世帯 | 14.9㎥ | 約4,344円 |

| 三人世帯 | 19.9㎥ | 約5,749円 |

| 四人世帯 | 23.1㎥ | 約6,465円 |

| 五人世帯 | 24.3㎥ | 約7,307円 |

※水道料金は自治体によって2倍以上の差があるため、上記は全国的な「代表値」であり、地域によって大きく変動します。

請求書の金額や使用量が平均より大幅に多い場合、生活スタイルに見合わない無駄が生じている可能性が高いです。特に使用水量(㎥)に注目してください。料金は地域差がありますが、使用量は生活習慣がダイレクトに反映されます。

平均と比較して「倍近い」数値になっている場合は、単なる使いすぎではなく水漏れの疑いがあります。早急に原因を突き止める必要があります。まずは検針票を手元に用意し、自宅の数値と上記の表を照らし合わせて現状を把握しましょう。

マンションと戸建てで料金が変わる理由

同じ家族構成や使用量でも、マンション(集合住宅)と戸建てでは水道代の請求額や仕組みが異なる場合があります。

- マンションの場合

- 管理組合が一括して水道局と契約し、各戸に請求する「親メーター方式」を採用していることがあります。このケースでは、基本料金が割安になる場合もあれば、逆に管理費や共益費として定額請求され、節水しても安くならない場合もあります。検針票が水道局から直接届いているか、管理会社から届いているかを確認してください。

- 戸建て住宅の場合

- 口径(配管の太さ)によって基本料金が決まります。一般的な家庭は13mmや20mmですが、二世帯住宅や大きな家では25mm以上の太い配管が使われることがあります。口径が太いほど基本料金は高くなります。

庭の水やりや洗車など、屋外での水使用が多いのも戸建ての特徴です。夏場の散水は想像以上の水量を消費します。住環境による構造的な違いを理解しておくと、料金に対する納得感や対策の方向性が変わってきます。

水漏れ・使いすぎ以外で水道代が急騰する「意外な2つの原因」

「いつも通り使っているはずなのに、なぜか水道代が高い」 そう感じた時に疑うべきなのが、これから紹介する「季節による環境変化」と「自治体の料金改定」です。自身の使い方とは関係のない、意外な2つの原因について見ていきましょう。

- 【原因1】季節による水温変化と使用量の増加(特に冬と夏)

- 【原因2】自治体による「水道料金の値上げ」改定

【原因1】季節による水温変化と使用量の増加(特に冬と夏)

冬は水道管を通る水の温度が下がります。給湯器でお湯を使う際、設定温度になるまでの時間が夏場より長くかかります。お湯が出るまで水を出しっぱなしにする「捨て水」の量が増加し、結果として全体の水使用量が跳ね上がります。シャワーの設定温度を高くすることで、単位時間あたりの湯量が増えることも要因です。

夏場は単純に使用頻度が増加します。汗を流すためのシャワー回数が増えるほか、洗濯物の量が増えて洗濯機を回す回数も多くなります。子供の夏休みで在宅時間が増え、トイレや手洗いの回数が増えることも影響します。

庭の植木への水やりも、夏場は蒸発が早いため大量の水が必要です。季節ごとの生活パターンの変化は、無意識のうちに水使用量を押し上げます。急に料金が上がった月が夏や冬のピーク時であれば、季節要因である可能性が高いでしょう。

【原因2】自治体による「水道料金の値上げ」改定

自分の使い方は変わっていないのに料金が上がる場合、自治体による水道料金の改定(値上げ)が原因かもしれません。

現在、全国的に水道料金の値上げラッシュが続いています。高度経済成長期に整備された水道管や浄水場が老朽化し、更新時期を迎えているからです。人口減少による水道料金収入の減少も重なり、事業維持のために料金を引き上げざるを得ない自治体が増えています。中には数年で20%以上の値上げを実施した地域もあります。

検針票の単価を確認するか、お住まいの自治体の水道局ホームページのお知らせ欄をチェックしてください。「料金改定のお知らせ」が入っていた場合、個人の努力では防げないコスト増となります。このケースでは、今まで以上に節水を意識する必要があります。社会的なインフラ維持コストの上昇は今後も続くと予想されるため、家庭内での無駄を徹底的に省くことが唯一の対抗策となります。

今すぐできる!「水漏れ」のセルフチェック方法

水漏れが疑われる場合、業者を呼ぶ前にまずはセルフチェックを行ってみましょう。実は「水道メーター」や「特定の場所」を確認するだけで、水漏れの有無をご自身で簡単に判断することができます。ここでは、特別な道具を使わずに今すぐ実践できる確認手順を解説します。

- 水道メーターの「パイロット」を確認する手順

- トイレ・蛇口・壁のシミなどのチェックポイント

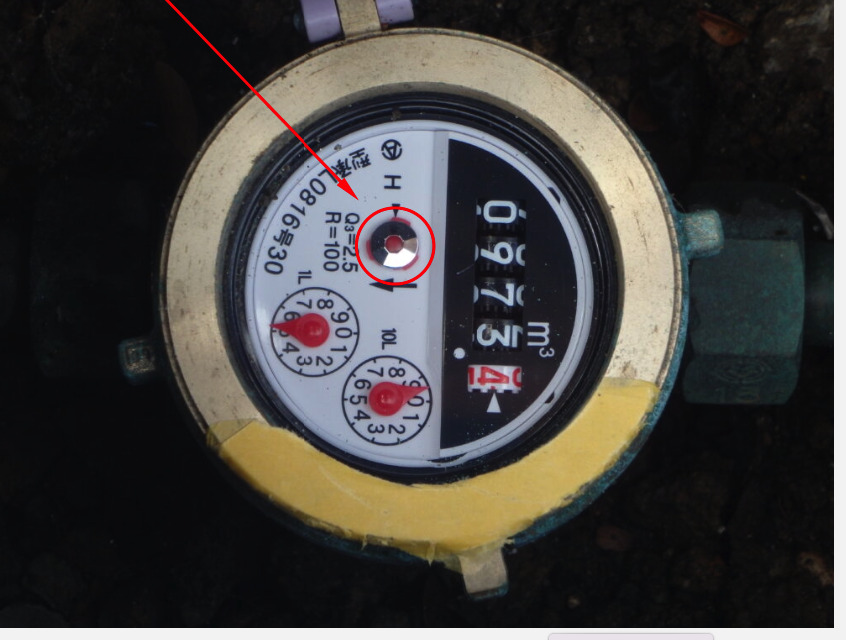

水道メーターの「パイロット」を確認する手順

水漏れを疑う場合、最初に確認すべきは「水道メーター」です。プロを呼ぶ前に自分で簡単にチェックできます。水道メーターには「パイロット」と呼ばれる銀色のコマのような部品があります。これは水が少しでも流れているとクルクルと回転する仕組みになっています。家中の蛇口を閉めているのにパイロットが回っていれば、どこかで水漏れが発生しています。

セルフチェックの手順

- 全ての蛇口を閉める

キッチン、お風呂、洗面所、洗濯機、庭の散水栓など、家中の全ての蛇口を確実に閉めます。トイレも水が流れていない状態にします。 - メーターボックスを開ける

戸建てなら敷地内の地面(青いプラスチックの蓋など)、マンションなら玄関横の扉(パイプスペース)の中にあります。 - パイロットの動きを見る

メーター盤面にあるキラキラした回転部品(パイロット)を凝視します。 - 判定

ゆっくりでも回っていれば漏水確定です。全く動いていなければ、配管からの漏水はありません。

この確認作業は数分で終わります。請求額がおかしいと思ったら、まずはこの手順を実行してください。パイロットが回っていた場合は、次項の場所別チェックに進んで特定作業を行います。

トイレ・蛇口・壁のシミなどのチェックポイント

パイロットが回っていた場合、家の中のどこかで水が漏れています。漏水箇所として最も多いのが「トイレ」です。

トイレのタンク内にある部品(ゴムフロートやボールタップ)が劣化すると、便器内に少量の水が流れ続けます。「チョロチョロ」という音がしていないか、便器の水面が揺れていないかを確認してください。タンクの蓋を開けて、オーバーフロー管から水が溢れていないかを見るのも有効です。

次に確認すべきは「蛇口」と「壁・地面」です。

- 蛇口

- 吐水口からポタポタ落ちていないかだけでなく、ハンドルの根元やスパウトの継ぎ目から滲み出ていないかを確認します。

- 壁・床

- 壁紙が濡れていたり、変色していたりする箇所はありませんか。壁の中の配管から水漏れしているサインです。

- 地面

- 晴れているのに地面が常に濡れている場所や、不自然に草が繁茂している場所があれば、地中の水道管が破損している可能性があります。

トイレや蛇口のパッキン交換ならDIYで直せることもありますが、壁の中や地中の漏水は専門業者でないと対応できません。発見したらすぐに指定工事店へ連絡しましょう。

場所別!水道代を確実に安くする節約テクニック

水道代を確実に安くするには、水の使用量が多い「お風呂・トイレ・洗濯」を集中的に見直すのが最短ルートです。全体の大半を占めるこれらの場所を攻略すれば、大きな節約効果が期待できます。ここでは、場所ごとに今日から実践できる具体的な節約術を解説します。

- 【お風呂・シャワー】節水シャワーヘッドと「ため湯」の活用

- 【トイレ】「大・小」レバーの使い分けとタンクのペットボトルNG理由

- 【洗濯・キッチン】まとめ洗いと「すすぎ1回」洗剤の活用

【お風呂・シャワー】節水シャワーヘッドと「ため湯」の活用

家庭内で最も水を使う場所はお風呂です。全体の約40%を占めるため、ここを抑えるだけで水道代は劇的に下がります。

最強の節約アイテムは「節水シャワーヘッド」です。ホームセンターなどで数千円で購入でき、交換するだけで水量を30%〜50%カットできます。水圧を上げる仕組みのものを選べば、洗い心地を損なわずに節水できます。4人家族であれば、年間で数万円の節約効果が見込めることもあります。

浴槽のお湯(ため湯)の再利用も効果的です。追い焚き機能があるなら、お湯を洗わず翌日も沸かし直して使うことで、水道代を半分にできます。衛生面が気になる場合は「洗い」だけ残り湯を使い、「すすぎ」は水道水を使う洗濯方法を取り入れましょう。

シャワーを出しっぱなしにしないことも基本です。こまめに止めるのが面倒な人は、手元に止水スイッチがついているシャワーヘッドを選ぶと、無理なく習慣化できます。

【トイレ】「大・小」レバーの使い分けとタンクのペットボトルNG理由

トイレは家庭で2番目に水を使う場所です。洗浄レバーの「大」と「小」を正しく使い分けるだけで、大きな節約になります。

一般的なトイレの場合、「大」で流すと約6〜8リットル、「小」なら約4〜6リットルの水を使います。男性の小用やトイレットペーパーを少し流す程度なら、必ず「小」を使いましょう。最新の節水トイレへのリフォームも長期的な視点では有効です。

注意:タンクにペットボトルを入れるのはNG

昔からある「トイレのタンクに水を入れたペットボトルを沈める」という節約術は、絶対にやってはいけません。

タンク内の部品(鎖やフロート)にペットボトルが干渉し、水が止まらなくなったり、逆に流れなくなったりする故障の原因になります。また、本来必要な水量が確保できず、排水管が詰まるリスクも高まります。修理代や詰まり解消の費用が発生すれば、節約どころか大赤字です。正しいレバーの使い分けだけで十分効果はあります。

【洗濯・キッチン】まとめ洗いと「すすぎ1回」洗剤の活用

洗濯とキッチンも毎日の積み重ねが響くポイントです。回数を減らすことが最大の節水になります。

- 洗濯は「まとめ洗い」が基本

- 洗濯機は容量の8割程度まで入れても洗浄力は変わりません。少量を毎日洗うよりも、2日分をまとめて洗う方が水の使用量は減ります。

さらに「すすぎ1回」対応の洗剤を使用してください。標準コース(すすぎ2回)を1回にするだけで、1回あたり数十リットルの節水になります。時間短縮にもなり一石二鳥です。 - キッチンでの食器洗いは、水を出しっぱなしにしないことが鉄則

- 5分間水を出しっぱなしにすると約60リットルの水を消費します。「ため洗い」桶を活用するか、食洗機(食器洗い乾燥機)の導入を検討してください。食洗機は庫内で水を循環させて洗うため、手洗いの約1/6〜1/9の水量で済みます。初期投資はかかりますが、水道代と時間の節約効果は絶大です。

油汚れはあらかじめ紙で拭き取っておくと、洗う際の水量をさらに減らせます。

漏水なら申請を!「水道減免制度」の条件と手続き

漏水によって高額になった水道料金は、条件を満たせば「減免制度」を利用して負担を大幅に減らせる可能性があります。ただし、すべての漏水が対象になるわけではなく、申請には「指定工事店での修理」など厳格なルールがあります。ここでは、制度の対象となる具体的なケースと、損をしないための正しい申請手順についてわかりやすく解説します。

- 減免の対象になるケース(壁内・地下など)

- 申請に必要な書類と指定工事店の利用

減免の対象になるケース(壁内・地下など)

漏水が原因で水道代が高額になった場合、条件を満たせば料金の一部が減額される「減免制度」を利用できる可能性があります。ただし、全ての漏水が対象になるわけではありません。基本的には「使用者が発見困難な場所での漏水」が対象です。

主な減免対象ケース

- 壁の中や床下の配管からの水漏れ

- 地中に埋設された給水管からの水漏れ

- 発見が難しい受水槽の故障など

対象外になることが多いケース

- 蛇口の閉め忘れ(不注意)

- トイレのタンク内不良(パッキン劣化など、容易に発見・修理できるもの)

- 蛇口からのポタポタ漏れ

- DIYで修理した場合

自治体によって基準は異なりますが、「自分の過失ではない」「見えない場所」であることが重要です。トイレの水漏れでも、気づきにくい内部故障であれば対象になる自治体もあるので、まずは水道局へ確認しましょう。

申請に必要な書類と指定工事店の利用

減免を受けるためには、正しい手順で申請を行う必要があります。最も重要なルールは、「自治体の指定給水装置工事事業者(指定工事店)」に修理を依頼することです。指定されていない業者や自分で修理を行った場合、減免申請に必要な証明書が発行されず、制度を利用できません。

一般的な申請の流れ

- 漏水発覚

水道局または指定工事店へ連絡。 - 修理依頼

必ず「減免申請をしたい」と伝え、指定工事店に修理してもらう。 - 書類作成

業者から「漏水修理完了証明書」などの必要書類を受け取る。修理前後の写真が必要な場合もある。 - 申請

「水道料金減免申請書」と証明書を合わせて水道局へ提出。 - 決定

審査後、減免額が決定し通知が届く(次回の請求で調整、または還付)。

減免されるのは「漏水したと思われる水量の一部(通常使用量を超える分の50〜70%程度)」であり、全額がチャラになるわけではありません。それでも数万円単位で安くなる可能性があるため、必ず申請しましょう。

水道代が高すぎて払えない時の対処法と給水停止までの流れ

「今月の水道代が払えない…」と焦っても、ライフラインである水が即日止まることはありません。しかし、放置し続けると最終的には給水停止(閉栓)となってしまいます。ここでは、滞納してから実際に水が止まるまでの具体的な期間・流れと、支払いが厳しい時に利用できる相談窓口について解説します。

- 滞納するとどうなる?給水停止(水が止まる)までの期間

- 分割払いや支払い猶予の相談窓口(水道局・福祉協議会)

滞納するとどうなる?給水停止(水が止まる)までの期間

「今月はどうしても払えない…」という場合でも、水道はライフラインであるため、支払期限を過ぎたからといって即日止まることはありません。しかし、放置し続けると確実に給水停止になります。一般的な停止までの流れは以下の通りです。

- 納入期限

検針票や納入通知書に記載された日付。 - 督促状

期限から約20日〜1ヶ月後に届く。「早く払ってください」という通知。 - 催告書(勧告書)

督促状も無視していると届く。法的措置や給水停止を匂わせる強い警告。 - 給水停止予告書

「〇月〇日に水を止めます」という最終通告。この時点で手渡しや赤紙(目立つ用紙)で届くことが多い。 - 給水停止(閉栓)

予告された日にバルブを閉められ、封印される。

最初の滞納から給水停止までの期間は、自治体によりますがおおよそ2ヶ月〜4ヶ月程度です。一度止まると、全額(延滞金含む)を支払うまで再開されません。生活ができなくなる前に、早めの行動が必要です。

分割払いや支払い猶予の相談窓口(水道局・福祉協議会)

払えない時に一番やってはいけないことは「無視」です。支払いが難しいと分かった時点で、納入期限が来る前に管轄の水道局(お客様センター)へ電話してください。「支払う意思はあるが、今は一括で払えない」と事情を説明すれば、分割払いや支払い猶予の相談に乗ってくれるケースが多いです。誠意を持って相談すれば、給水停止を回避できる可能性があります。無断滞納は悪質とみなされ、停止までのプロセスが早まるだけです。

相談先と支援制度

- 水道局

- 分割納付の誓約書を提出することで対応可能な場合がある。

- 社会福祉協議会

- 生活に困窮している場合、「生活福祉資金貸付制度」などを紹介してくれる。

「払えないから連絡するのが怖い」と思わず、相談することが生活を守る第一歩です。公的な窓口は解決策を一緒に探してくれます。

よくある質問

引っ越し後の料金急増や誤検針の疑いなど、水道代に関するよくある質問をまとめました。

- 引っ越し先で水道代が倍になったのはなぜ?(地域差の解説)

- メーター検針員による誤検針の可能性は?

引っ越し先で水道代が倍になったのはなぜ?(地域差の解説)

「引っ越したら水道代が急に倍になった」という話は珍しくありません。これは使い方の問題ではなく、水道料金の地域格差が原因です。水道事業は市町村単位で運営されており、独立採算制が原則です。以下の条件によって料金原価が大きく変わります。

- 水源からの距離

- 水源が遠ければ長いパイプとポンプの電気代がかかる。

- 水質

- 水が汚れていれば、浄化するための薬品代や設備費がかさむ。

- 人口密度

- 人口が少ない地域では、少ない人数で設備維持費を割るため一人当たりの負担が増える。

日本国内でも、最も安い地域と高い地域では月額で8倍以上の差があります。隣の市に引っ越しただけで料金が跳ね上がることは十分あり得ます。これは「その地域の固定費」と割り切るしかありませんが、高い地域に住んでいるなら、より一層の節水意識が必要です。

メーター検針員による誤検針の可能性は?

極めて稀ですが、検針員による「誤検針(読み間違い)」や「入力ミス」の可能性もゼロではありません。検針票の使用水量が、過去の平均と比べて「10倍」や「一桁違う」など、物理的にあり得ない数値になっている場合は誤検針を疑いましょう。

メーターの指針は人間が目視で確認し、ハンディターミナルに入力しています。見間違いや打ち間違いが起こることはあります。おかしいと思ったら、自分でメーターの数値を確認し、検針票の数値(今回指針)と照らし合わせてください。明らかに現在のメーター数値の方が少なければ、誤検針です。すぐに水道局へ連絡して訂正を求めてください。正しい料金で再計算された請求書が送られてきます。

まとめ:原因を特定して、無駄な水道代をカットしよう

水道代が高いと感じたら、焦らずに原因を突き止めることが解決への近道です。

本記事のポイント

- 平均と比較: 世帯人数の平均より大幅に高くないか確認。

- 漏水チェック: 全ての蛇口を閉めて、メーターの「パイロット」が回っていないか見る。

- 季節と値上げ: 冬のお湯使いすぎや、自治体の料金改定も考慮する。

- 節水アクション: 節水シャワーヘッドへの交換、トイレの大小使い分け、洗濯のまとめ洗い。

- 制度活用: 地下漏水などは減免申請、払えない時は水道局へ即相談。

水道代は電気やガスと違い、漏水という物理的なトラブルが料金に直結します。まずはメーターを見ることから始めてください。原因さえ分かれば、修理や節水グッズの導入など、打つべき手は必ず見つかります。無駄な支払いをなくし、家計を守りましょう。