広告

洗面台付近で水漏れが発生すると、日常生活が一気に不便になりますよね。軽微な水滴のにじみ程度なら見落としがちですが、放置すると床や壁の腐食、カビ発生、水道料金の急上昇など、大きな損害につながりかねません。

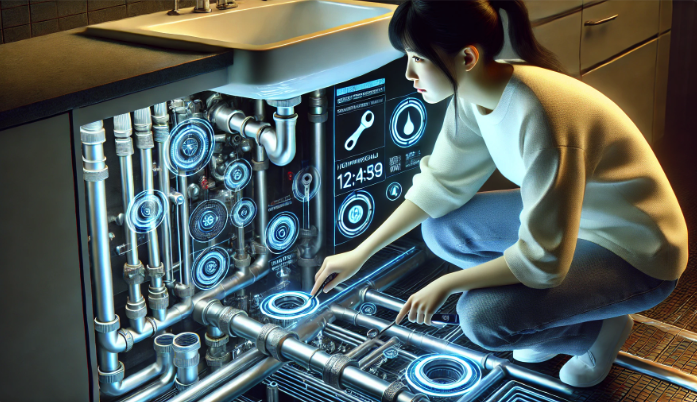

本記事では「洗面台の水漏れは一体何が原因なの?」「自分で修理できるの?それとも業者に任せるべき?」といった疑問を解消するために、水漏れの原因や応急処置・DIYのコツ、プロへ依頼すべきケース、そして普段からできるメンテナンス方法までを分かりやすく解説していきます。

結論として、水漏れトラブルを最小限に抑えるカギは早期発見と的確な対処です。迅速に原因を突き止め、正しい方法で対応することで、費用や手間を抑えられます。

洗面台の水漏れが起きる主な原因

洗面台の水漏れは、発生箇所や原因によって対処法が異なります。蛇口周辺、排水管、給水管など、それぞれの部位で起こりやすい水漏れ原因を詳しく見ていきましょう。

- 蛇口(ハンドル)周辺からの水漏れ

- 排水管や配管周辺からの水漏れ

- 給水管や止水栓からの水漏れ

蛇口(ハンドル)周辺からの水漏れ

水漏れの主な原因はパッキンや接合部の劣化

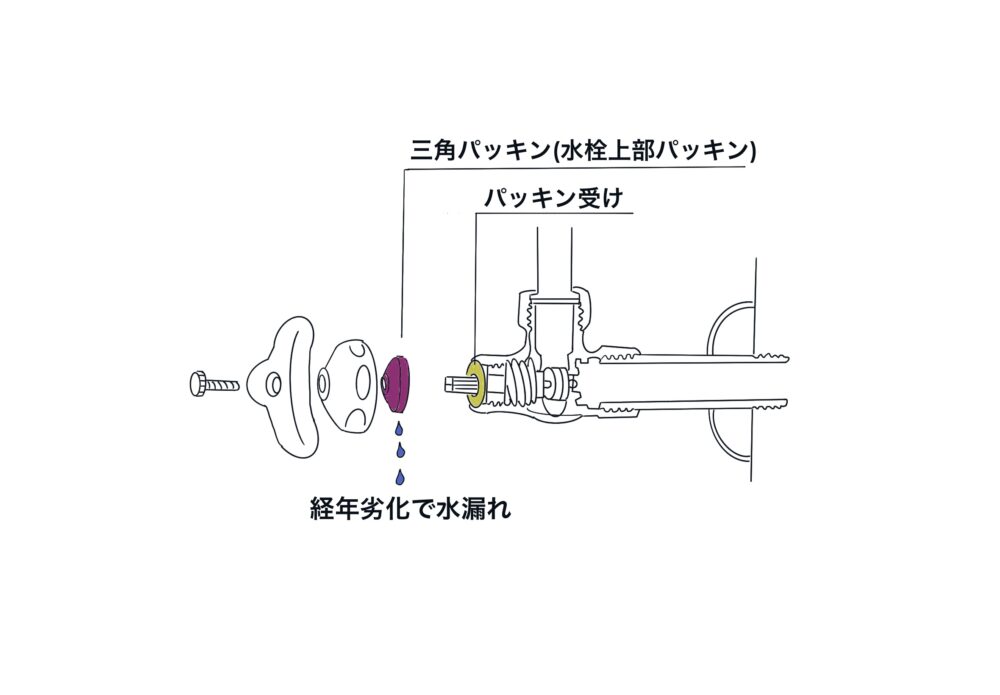

蛇口の周辺から水が漏れる原因の多くは、パッキンやハンドル部分の接合部の劣化によるものです。パッキンはゴム製であるため、長年使用すると硬化や変形が進み、隙間から水が漏れるようになります。これが、水漏れの主な要因です。

パッキン劣化が原因の場合の対処法

- パッキンの交換が効果的です。

- ハンドル根元に水滴が見られる場合、まずはパッキンを確認し、必要に応じて交換しましょう。

- パッキンはホームセンターなどで簡単に購入できます。

ハンドル部分の緩みも見逃さない

ハンドル部分のゆるみが原因で、水漏れが発生するケースもあります。この場合、工具を使用してハンドルを軽く締め直すだけで水漏れが解消されることがあります。

緩みが原因の場合の対処法

- モンキーレンチなどの工具を使い、ハンドルをしっかりと締め直します。

- 締めすぎないよう、適度な力加減で調整しましょう。

排水管や配管周辺からの水漏れ

水漏れの主な原因は接続不良やパイプの亀裂

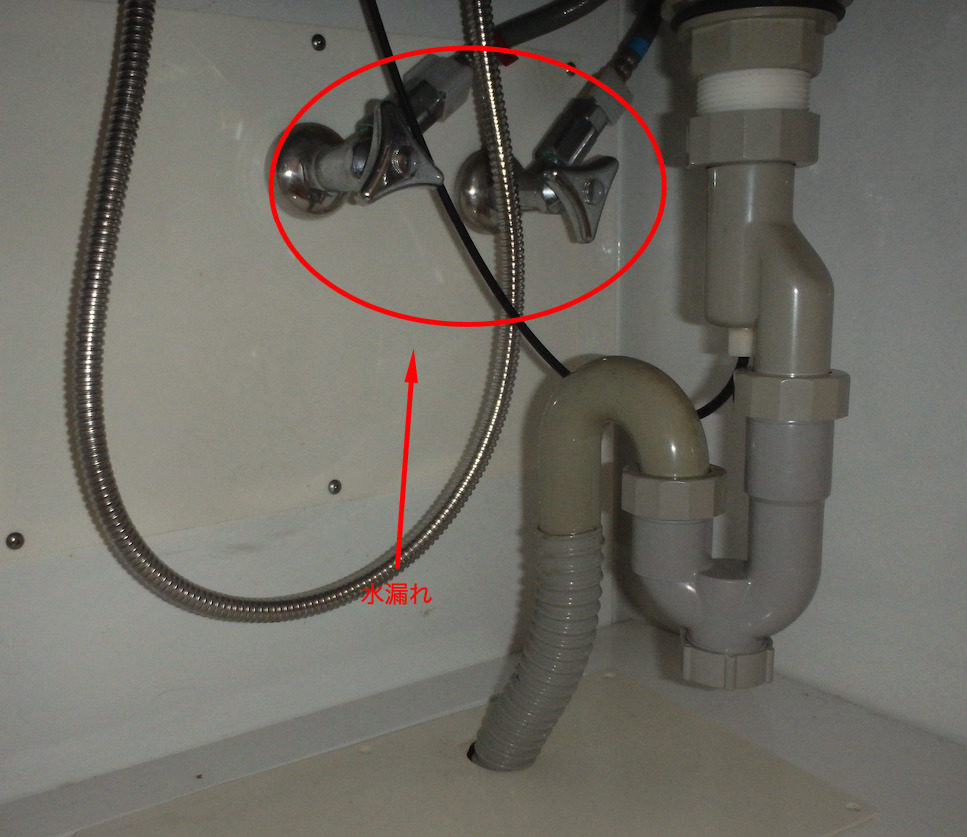

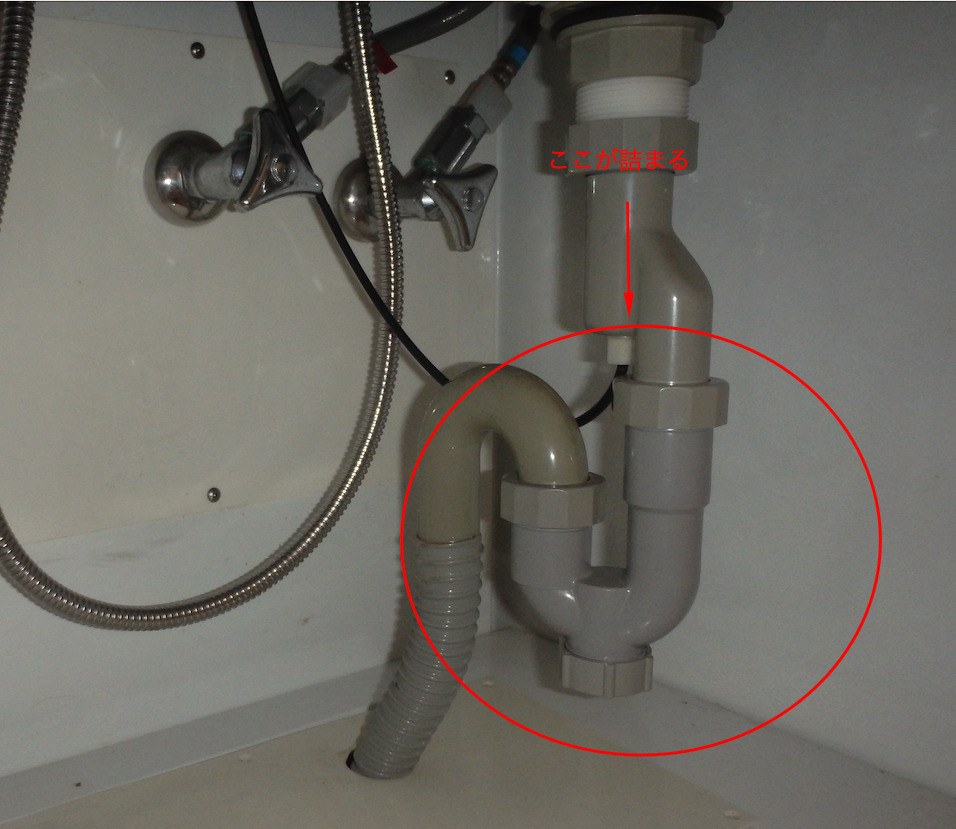

シンク下の排水管付近からの水漏れは、パイプの隙間や接続不良が原因となることが多いです。特に、床との接合部やトラップ部分に亀裂が入ると、そこから水が漏れるリスクが高まります。

接続不良の場合の対処法

- パイプの接合部分をしっかりと締め直します。

- 必要に応じてシールテープを巻き直し、密閉性を高めます。

排水管の詰まりによる水漏れリスクも注意

洗面台の排水部分には、髪の毛やゴミが溜まりやすく、詰まりが原因で水漏れが発生するケースもあります。詰まりが圧力変化を引き起こし、接合部が緩むことがあります。

詰まりが原因の場合の対処法

- トラップ部分を分解し、詰まりを取り除きます。

- 排水口に定期的にパイプクリーナーを流して、詰まりを予防しましょう。

腐食による劣化にも注意

特に金属製の排水管は、長期間湿気にさらされることで腐食が進み、細かな亀裂が発生することがあります。腐食が進行すると、排水管の交換が必要になる場合があります。

腐食の兆候の確認方法

- 排水管周辺に水滴が見られる場合は要注意です。

- ゴムパッキンの変色や劣化が見られたら、早めに交換を検討しましょう。

給水管や止水栓からの水漏れ

水漏れの主な原因はパッキンの劣化やナットのゆるみ

洗面台の給水管や止水栓付近からの水漏れは、主にパッキンの劣化やナットのゆるみが原因です。給水管は常に高い水圧がかかるため、パッキンが硬化すると密閉性が落ち、水漏れが発生します。

パッキン劣化が原因の場合の対処法

- 止水栓を閉めてから、給水管のパッキンを交換しましょう。

- パッキン交換時は、水漏れの再発を防ぐために新しいパッキンを使用しましょう。

壁内部での漏水にも注意

給水管の損傷が壁の内部や床下で進行している場合、表面上は異常が見えにくいことがあります。しかし、放置すると腐食やカビの発生など、深刻な被害に発展することがあります。

壁内部での漏水の確認方法

- 壁や床から水がしみ出している場合は、給水管内部のトラブルを疑いましょう。

- 表面に異常が見えなくても、配管を外して内部を点検することで、パッキンの破損や腐食が発見できることがあります。

洗面台タイプ別に異なる水漏れポイント

洗面台の構造によって、水漏れが起きやすい場所には違いがあります。原因を正確に見極めるには、まずご自宅の洗面台がどのタイプかを確認し、それぞれの特有のトラブル箇所を把握することが大切です。

- 一体型ユニット洗面台|よくある水漏れの原因とチェック方法

- 2ハンドル混合栓付き洗面台で起こりやすい水漏れ

- システム洗面化粧台(シャワー水栓)の水漏れポイント

一体型ユニット洗面台|よくある水漏れの原因とチェック方法

一体型ユニットタイプは、洗面ボウルとカウンターが一体になっていて見た目はスッキリしています。しかし、内部構造が隠れているため劣化に気づきにくく、水漏れに気づくのが遅れるケースもあります。

よくある水漏れ箇所は、以下の2点です。

- 蛇口の根元

- 引き出し式シャワーホース

特にレバーハンドル式の蛇口では、水の開閉を繰り返すことで内部の「バルブカートリッジ」が摩耗しやすくなります。これが劣化すると、根元からじわじわと水が漏れる原因になります。シャワーホースは引き出しや収納の際に負荷がかかり続けるため、経年劣化で小さな亀裂や穴が生じやすくなります。キャビネット内部で水が漏れ、底板に染み込み、カビや腐食の原因になることもあります。

自分でできるチェック方法

- 蛇口の根元の確認方法

- 乾いたティッシュを蛇口の根元にあててから、レバーを上下左右に操作してみてください。ティッシュが濡れたら内部部品の劣化が考えられます。

- シャワーホースの点検方法

- ホースをいっぱいまで引き出し、ライトで照らして表面に亀裂や水滴がないか確認します。乾いた手でなぞってみるのも効果的です。

- キャビネット内の確認

- 内部が濡れていた場合は、シャワーホースからの漏れをまず疑いましょう。

水漏れの兆候に早めに気づければ、被害を最小限に抑えられます。タイプごとの特徴を知り、こまめな点検を心がけましょう。

2ハンドル混合栓付き洗面台で起こりやすい水漏れ

お湯と水のハンドルがそれぞれ独立している2ハンドル混合栓では、水漏れの原因として、ハンドル内部のパッキンや吐水口の根元の劣化が挙げられます。構造は比較的シンプルですが、使用のたびに内部の部品が摩耗していきます。

もっともよく見られるのは、ハンドルをしっかり閉めても蛇口の先から水がポタポタ落ちるケースです。これは、スピンドルの先端にある「コマパッキン(ケレップ)」が劣化し、水の流れを完全に止められなくなっている状態です。ハンドルの根元からじわじわと水が滲み出ている場合は、ハンドル下のナット内部にある「三角パッキン」が劣化している可能性があります。どちらも長年の使用による摩耗が原因です。

これらのパッキンはホームセンターで数百円で購入でき、DIYでも比較的簡単に交換できます。必要な工具は、モンキーレンチやプラスドライバーなどです。パッキンの交換だけで改善するケースが多いため、業者に依頼する前にハンドルのタイプを確認し、どの部品に原因があるかを見極めることで、修理費を抑えられます。

システム洗面化粧台(シャワー水栓)の水漏れポイント

引き出し式シャワー水栓を備えたシステム洗面化粧台では、シャワーホース本体からの水漏れと、それを受ける「水受けトレイ」の問題に注意が必要です。多機能で便利な反面、目に見えない場所でトラブルが進行する傾向があります。

シャワーホースは、引き出す動作でのねじれや屈曲、収納時の摩擦により劣化し、ひび割れやピンホール(小さな穴)が発生します。水漏れはキャビネット内部で起こるため、発見が遅れやすくなります。多くのシャワー水栓には、水滴を受ける「水受けトレイ」が設けられていますが、容量に限りがあり、長期間放置すると水が溢れ出します。

キャビネットの床が濡れている場合は、まず水受けトレイを確認してください。水が溜まっていたり、溢れていたりする場合は、シャワーホースの劣化による水漏れが考えられます。定期的にキャビネット内を点検し、水受けトレイの状態を確認する習慣を持つことで、大きな水漏れ被害を未然に防げます。

水漏れを放置するリスクと早期対処の重要性

水漏れは放置すると、思わぬ二次被害を招くことがあります。特に、カビや腐食による建物の劣化や水道料金の増加といった問題が発生しやすくなるため、早めの対策が重要です。

- カビや腐食などの二次被害を防ぐための早期対応

- 水道料金の無駄な増加を防ぐ方法

カビや腐食などの二次被害を防ぐための早期対応

カビや腐食などの二次被害を防ぐための早期対応

水漏れをそのままにしておくと、カビの発生や木材の腐食といった二次被害が深刻化するリスクがあります。湿度が高い状態が長期間続くと、カビが壁や床の内部にまで広がり、建物全体の耐久性を大きく損ないます。

なぜ二次被害が発生するのか?

水が床材や壁材に染み込み、乾燥しないまま放置されることで、内部に湿気がこもりやすくなります。これにより、木材が腐り始め、カビの胞子が空気中に拡散して健康被害のリスクも高まります。

具体的な被害例

- 床材の変色

- 床材の膨張

- 下地木材の腐食

これらの被害を防ぐためにも、早めの水漏れ修理が欠かせません。湿気のこもりにくい環境を作ることで、建物の寿命を延ばすことができます。

水道料金の無駄な増加を防ぐ方法

小さな水漏れでも、放置すれば水道料金の増加につながります。気づかないうちに水が垂れ流しの状態になっていると、1年間で数千円から数万円もの無駄な出費が発生する可能性があります。

なぜ水道料金が増えるのか?

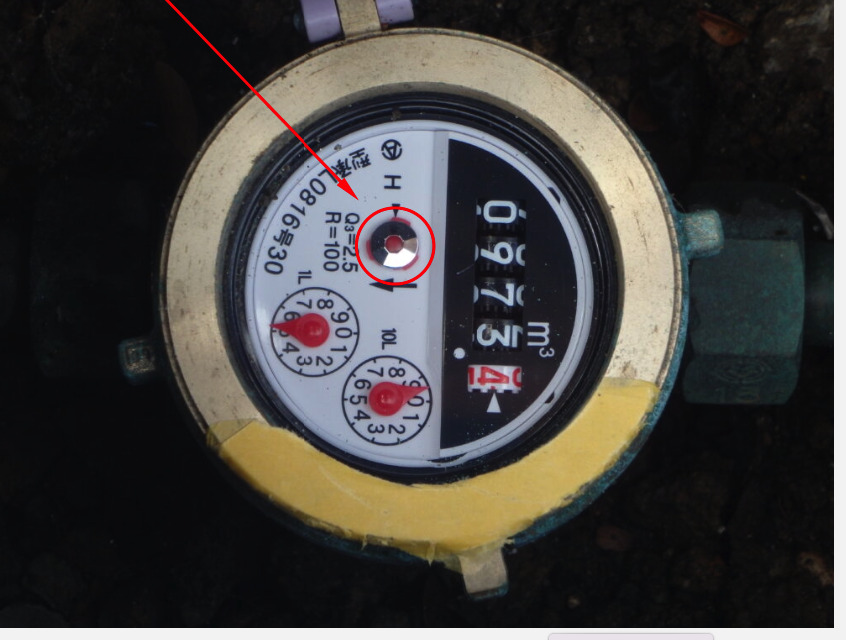

水道メーターは、少量の水漏れでも感知して動き続けます。そのため、蛇口を閉めているつもりでも、どこかで漏れている場合は水道料金が加算され続けることになります。

チェック方法

- 家中の蛇口をすべて閉める。

- 水道メーターを確認する。

- メーターが動いていれば水漏れが疑われます。

このような状況を未然に防ぐため、定期的な水道設備のチェックを習慣化しましょう。

水漏れ後の原状回復とカビ・臭い対策

水漏れが止まっても、すぐに安心とはいえません。濡れた床やキャビネットを放置すると、カビや悪臭が発生しやすくなり、建材の劣化にもつながります。被害を最小限に抑えるためには、正しい手順で乾燥と消毒を行うことが重要です。

- 床やキャビネットを傷めない乾燥方法

- 消毒・消臭剤の正しい使い方

- しみ抜き・補修を業者に頼む判断基準

床やキャビネットを傷めない乾燥方法

水漏れを確認したら、まずは乾いた雑巾やタオルで床やキャビネットの水分をしっかり拭き取ってください。この初期対応が被害の拡大を防ぐポイントです。水気を取り除いた後は、内部まで完全に乾燥させる必要があります。濡れたまま放置すると、木製キャビネットが膨張して変形したり、床材が腐ったりする恐れがあります。

効果的に乾燥させるには、キャビネットの扉をすべて開け、中に収納しているものもすべて取り出します。そのうえで、扇風機やサーキュレーターを使い、キャビネットの内部や床面に向けて風を当て続けましょう。数時間から半日ほど送風を続けることで、表面だけでなく奥までしっかり乾燥させられます。

なお、早く乾かしたいからといってドライヤーの温風を長時間当てるのは避けましょう。熱により床材やキャビネット表面が変色・変形する可能性があります。

消毒・消臭剤の正しい使い方

床やキャビネットがしっかり乾いたら、カビの発生を防ぐために消毒を行いましょう。一度湿気を含んだ場所には、目に見えないカビ菌が残っている可能性があり、そのまま放置するとカビ臭や黒ずみの原因になります。

消毒には、ドラッグストアなどで購入できる消毒用エタノールが便利です。乾いた布にエタノールを吹きかけて、水に濡れた箇所をまんべんなく拭き取ります。エタノールは揮発性が高く、二度拭きの必要がないため手軽に使用できます。

塩素系のカビ取り剤は除菌力が強い一方で、床材や化粧板の色落ちを引き起こす恐れがあります。使用する際は、必ず目立たない箇所で試してからにしましょう。仕上げに市販の防カビスプレーを吹きかけておくと、カビの再発防止に効果的です。

しみ抜き・補修を業者に頼む判断基準

乾燥や消毒を行っても、床やキャビネットに水濡れの跡が残ったり、表面が波打つように変形したりしている場合は、専門業者への相談を検討しましょう。これらの症状は、表面だけでなく内部の構造部分まで水が浸透している可能性が高いサインです。

たとえば、フローリングの継ぎ目が黒ずんでいる、クッションフロアを押すと中がブヨブヨしている、キャビネットの木材が膨張して扉が閉まらなくなっているといった状態は、DIYでは対応が難しいケースです。無理に自力で修復しようとすると、状態を悪化させてしまうおそれもあります。

賃貸物件の場合は、まず管理会社や大家さんに連絡しましょう。修理費の負担区分や対応方法の確認が必要です。自己判断で業者を呼ぶ前に、必ず指示を仰いでください。

漏水箇所を5分で特定するセルフ診断フロー

水漏れに気づいたら、業者に連絡する前に自分で確認できるポイントがあります。あらかじめ原因箇所を把握しておくことで、状況を的確に伝えられ、修理までがスムーズです。

- 目視チェックの前に準備するもの(ライト・工具など)

- 水道メーターで僅漏れを検知する方法

- 写真付き:蛇口・配管・排水トラップ確認ポイント

目視チェックの前に準備するもの(ライト・工具など)

正確に水漏れ箇所を見つけるには、事前準備が大切です。洗面台の下は暗く狭いため、まずは懐中電灯やスマートフォンのライト機能を用意しましょう。暗い場所でも細かい水滴やにじみをしっかり確認できます。

次に、乾いたタオルやキッチンペーパーを数枚準備します。最初に全体の水分を拭き取ってから、少し時間を置いて再度確認すると、最初に濡れてくる場所を特定できます。これにより、水漏れの発生源が絞り込めます。

また、洗面台の構造によっては点検口のカバーを外す必要があるため、プラスドライバーやマイナスドライバーも準備して下さい。必要な道具をそろえてから作業を始めると、手順がスムーズに進みます。

水道メーターで水漏れを検知する方法

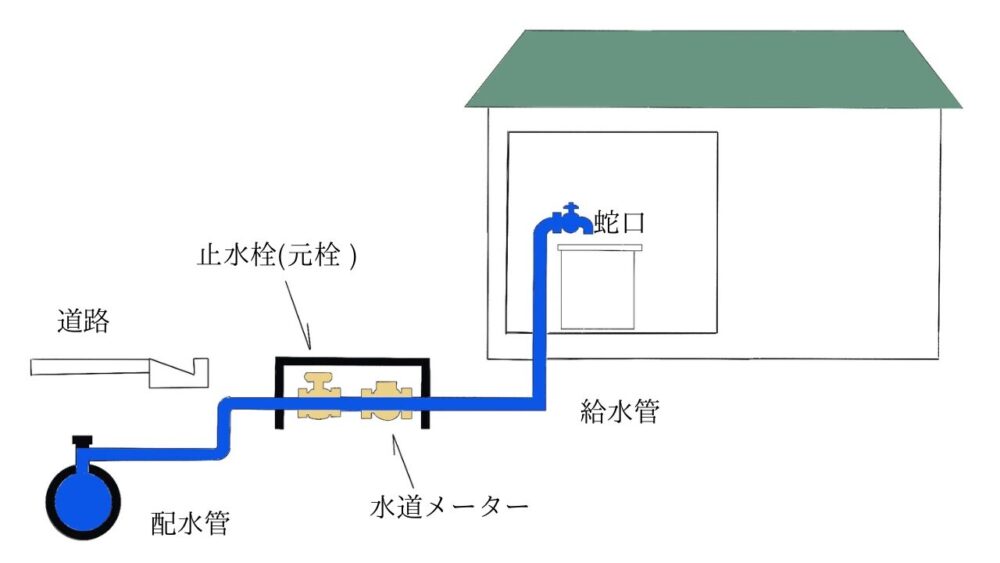

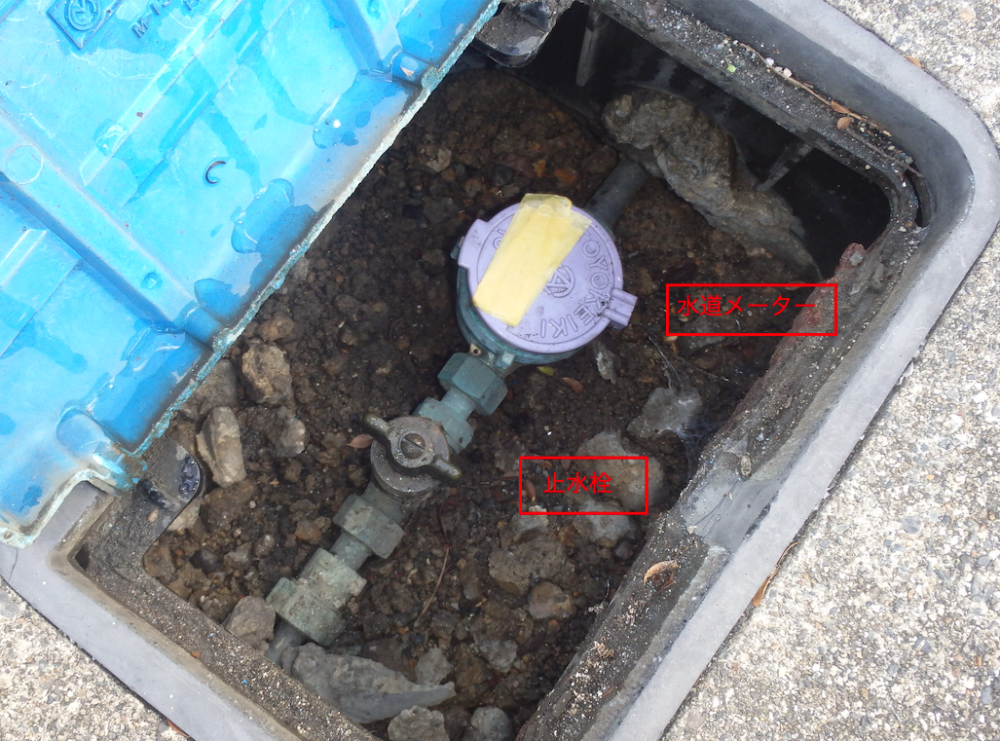

蛇口をすべて閉めているのに、どこかからポタポタと音がする場合は、目に見えない微細な水漏れの可能性があります。その確認に最も確実なのが、水道メーターのチェックです。水道メーターは住宅全体の水の流れを監視しており、ごくわずかな漏水でも感知できます。

確認手順は次の通りです。まず、家中の蛇口を完全に閉め、トイレのタンクが満水で水が流れていないことを確かめます。さらに、食洗機や洗濯機など水を使用する機器が動いていないことも確認してください。その状態で、戸建ての場合は屋外のメーターボックスを、マンションの場合は玄関横のパイプスペースにある水道メーターを見ます。

メーター内には「パイロット」と呼ばれる銀色の星形や円盤状の部品があります。このパイロットが少しでも回っている場合は、家のどこかで水漏れが起きている証拠です。日常生活では気づきにくい微量な漏水も、この方法なら見逃しません。

写真付き:蛇口・配管・排水トラップ確認ポイント

洗面台の水漏れは、「蛇口本体」「給水管・止水栓」「排水トラップ」の3か所が主な原因です。それぞれのチェックポイントを順に確認しましょう。各箇所の状態をスマートフォンで撮影しておくと、後で業者に状況を伝える際に便利です。

| 確認箇所 | チェックポイント | 確認方法 |

| 蛇口本体 | ・蛇口の根元・ハンドルの付け根・吐水口の接続部・シャワーホース | 各接続部に乾いたティッシュを当てて、水で濡れていないか確認します。シャワーホースは引き出して全体を目視と触感でチェックし、亀裂や水漏れがないか調べましょう。 |

| 給水管・止水栓 | ・壁や床から出ている給水管のナット部分・止水栓と蛇口をつなぐホースの接続部 | ライトで照らしながら、ナット部分に水滴やにじみがないか目視で確認します。乾いた手で触れて湿り気がないか確認するのも効果的です。 |

| 排水トラップ | ・洗面ボウルと排水パイプの接続部・S字やP字のトラップ部分のナット | 洗面ボウルに水を溜めて一気に流し、各接続部から水が漏れていないか目視で確認します。ナットの緩みが原因であるケースも多くあります。 |

洗面台の水漏れが起きた際の応急処置

水漏れが起きた際は、まず応急処置を行うことで被害拡大を防ぐことができます。ここでは、止水栓の操作や周囲の清掃など、緊急時に役立つ処置方法を紹介します。

- 止水栓を締めて被害を最小限に抑える

- 水浸しになった周囲をすぐに拭き取る

- すぐに実践できる水漏れ対策チェックリスト

止水栓を締めて被害を最小限に抑える

水漏れが発生したら、まず最優先で止水栓を締めることが重要です。特に大規模な水漏れの場合は、家全体の元栓を締めて水の供給を止めることで、さらなる被害の拡大を防げます。

止水栓の位置と開閉方法

- 洗面台の下部にあるケースが一般的です。

- 事前に場所を把握しておくことで、緊急時の対応がスムーズになります。

家全体の元栓の位置

- 多くの場合、メーターボックス内や屋外に設置されています。

止水栓や元栓を締めた後は、水漏れ箇所を確認し、必要に応じて専門業者への修理依頼を検討してください。

水浸しになった周囲をすぐに拭き取る

水漏れによる水浸しの状態を放置すると、床材や収納スペースが傷む原因になります。水分が残ったままでは、カビの発生や悪臭の原因にもなりかねません。

応急処置の手順

- タオルや雑巾で水をしっかり吸い取る。

- 床や壁の状態を確認する。

- 必要に応じて乾燥剤や扇風機を使用して、周囲をしっかり乾燥させる。

チェックポイント

- 床材や壁材に変色や膨張が見られないか。

- 水が染み込んでしまった箇所がないか確認する。

迅速に水分を拭き取り、周囲を乾燥させることで、カビの発生を防ぎ、被害を最小限に抑えられます。早めの対処が家全体のダメージを軽減する重要なポイントです。

すぐに実践できる水漏れ対策チェックリスト

水漏れの原因として、蛇口周辺、排水管、給水管のいずれにおいても、主な原因はパッキンの劣化や接続部の緩みです。早めに対処することで、被害を最小限に抑えることができます。

| 水漏れ箇所 | 主な原因 | 対策方法 |

| 蛇口周辺 | パッキン劣化 | パッキン交換、ハンドル締め直し |

| 排水管周辺 | 接続不良、詰まり | 接合部の締め直し、詰まり除去 |

| 給水管・止水栓 | パッキン劣化、ナットのゆるみ | パッキン交換、ナットの締め直し |

水漏れを発見した際は、早めの対処を心がけ、必要に応じて専門業者に相談することをおすすめします。

自分で対策できる修理方法と注意点

水漏れトラブルの多くは、簡単な工具を使って自分で対策することが可能です。修理前に必要な準備や具体的な修理手順を知っておくことで、スムーズな作業ができるでしょう。

- 必要な工具と部品の確認

- パッキンの交換手順

- 配管の接続部を締め直す方法

必要な工具と部品の確認

DIYで水漏れの修理を行う際には、事前に必要な工具や部品をしっかり準備しておくことが重要です。ドライバー、モンキーレンチ、交換用パッキン、シールテープなどが基本的な道具として挙げられます。

作業中に部品が足りなくなると、修理が途中で止まってしまい、水漏れが長引く原因になります。そのため、事前に洗面台の型番やメーカー情報を確認し、適切な部品を用意しましょう。また、蛇口や配管の構造はメーカーや製品ごとに異なるため、取り扱い説明書やメーカーサイトをチェックすることも大切です。正規部品や互換品を正しく把握すれば、修理の成功率が向上します。

パッキンの交換手順

蛇口や止水栓周辺からの水漏れは、パッキンの劣化が原因であることが多く、交換することで解決できる場合があります。交換用パッキンは安価で手に入り、初心者でも比較的簡単に交換作業を行えます。ゴム製パッキンは使用するうちに硬化し、密閉性が低下して水漏れが発生しやすくなります。修理の際は、以下の手順に従ってください。

- 止水栓を締めて水の供給を停止します。

- ハンドルや蛇口の根元部分をレンチを使って外します。

- 取り外した部分から古いパッキンを取り出し、新しいパッキンに交換します。

- 取り付けた部品を元に戻し、最後に水漏れがないか確認します。

作業中に部品を壊さないよう、無理に力を入れず慎重に進めることがポイントです。

かんたん!自分で直す水まわりチャンネル

洗面台2ハンドル混合水栓パッキン交換

配管の接続部を締め直す方法

配管の接続部分が緩んでいる場合、工具を使って締め直すことで水漏れを防げることがあります。特に、ナットや継ぎ手の締め付けが弱いと、少しずつ水が漏れてしまうことがあるので注意が必要です。金属製の接続部は、使用の振動や経年変化によって徐々に緩む傾向があります。蛇口の根元やシンク下のホース接合部などは、特に緩みが発生しやすい箇所です。

締め直す際には、以下の点に気をつけましょう。

- 締めすぎに注意する

締めすぎると部品が破損する可能性があります。 - 説明書でトルクの目安を確認する

メーカーの推奨する締め付け具合を確認し、適切な力加減で作業しましょう。

作業後は必ず水を流し、漏れが解消されたかどうかを確認してください。

プロに依頼したほうが良いケース

自分で修理が難しいケースや、配管内部のトラブルが疑われる場合は、専門業者に依頼するのが安心です。プロに頼むべきケースと、修理費用の目安について解説します。

- 複雑な配管トラブル・漏水が重度の場合

- 業者選びのポイント

複雑な配管トラブル・漏水が重度の場合

配管の内部破損や、壁や床下で発生している見えない場所の漏水は、DIYでは対応が難しいため、専門業者に依頼するのが賢明です。こうしたトラブルは、専門工具が必要だったり、配管の取り外しや溶接など高度な技術が求められる場合があります。素人が無理に修理を試みると、部品を破損させたり、漏水が悪化するリスクが高まります。

特に、以下のような場合は早めにプロに依頼しましょう。

- 壁や床から水が染み出している

- 配管の腐食が進んでいる

- 水漏れ箇所が特定できない

建物の構造にダメージを与える前に、早期に対処することで、余計な修繕費を防ぐことができます。

業者選びのポイント

水漏れ修理を業者に依頼する際は、複数の業者から見積もりを取得し、費用やサービス内容を比較することが重要です。同じ修理内容でも、業者によって見積もり金額が大きく異なることがあります。以下のポイントに注目して選びましょう。

| ポイント | チェック内容 |

| 見積もりの明確さ | 料金の内訳が詳細に記載されているか |

| 保証内容 | 修理後の保証期間があるか |

| 口コミ評価 | これまでの実績や利用者の評価が高いか |

| アフターサービス | トラブル発生時の対応が迅速か、再訪が必要ないか |

訪問見積もりが無料の業者も多いので、気になる業者には気軽に問い合わせてみましょう。不明瞭な説明をする業者は避け、信頼できるプロに依頼することで、安心して修理を任せることができます。

修理費用の目安と見積もりのチェックポイント

洗面台の水漏れ修理を業者に依頼する際、最も気になるのが料金です。事前に作業内容ごとの費用相場を把握し、見積もりを正しく読み解くことで、不必要な出費やトラブルを避けることができます。

- パッキン交換・蛇口本体交換・配管交換の料金相場

- 出張費・時間帯割増を事前に確認するポイント

- 見積もり比較で後悔しないための3つのチェック項目

パッキン交換・蛇口本体交換・配管交換の料金相場

洗面台で発生する水漏れ修理の費用は、漏れの原因や作業の内容によって大きく異なります。もっとも低コストで済むのは、パッキンなどの部品交換だけで対応できるケースです。対して、蛇口や配管の交換が必要になると部品代がかさみ、全体の金額も高くなります。

以下は一般的な修理費用の目安です。作業料金と部品代を含んだ価格帯を示していますが、依頼先の業者や蛇口の種類によっても変動します。あくまで参考としてご確認ください。

| 修理内容 | 費用の目安(作業費+部品代) | 主な原因と対応内容 |

| パッキン交換 | 8,000円~15,000円 | ハンドル内部のコマパッキンや三角パッキンの劣化によるポタポタ漏れ。部品のみを交換。 |

| 蛇口本体の交換 | 25,000円~50,000円 | 根元からの水漏れやカートリッジの故障。古い蛇口を取り外して新しい製品に交換。 |

| 給水管・排水管の交換 | 15,000円~30,000円 | 配管の腐食・劣化による水漏れ。傷んだ部分を撤去して新しい配管を接続。 |

出張費・時間帯割増を事前に確認するポイント

水道修理業者に見積もりを依頼する際は、提示された金額の合計だけでなく、その内訳を丁寧に確認することが大切です。特に「出張費」や「時間帯による割増料金」は見落とされがちで、後々のトラブルにつながることがあります。

たとえば「出張費無料」と広告している業者でも、実際には対応エリアが限られていたり、特定の作業を依頼した場合にのみ適用されるなど、条件がある場合が多いです。事前に「○○市在住ですが、見積もりのみでキャンセルした場合も出張費はかかりませんか?」と電話で確認して下さい。

また、夜間・早朝・土日祝日に対応を依頼すると、時間外料金や休日料金が追加されることが一般的です。基本料金が安く見えても、こうした割増料金が重なることで、最終的な費用が高額になるケースもあるため、事前の確認が欠かせません。

見積もり比較で後悔しないための3つのチェック項目

信頼できる業者に適正な価格で修理を依頼するには、複数の業者から見積もりを取る「相見積もり」が欠かせません。1社だけでは、その金額が妥当かどうか判断できず、作業内容の正当性も見極めにくくなります。最低でも3社に見積もりを依頼し、冷静に比較しましょう。

見積もりを比較する際は、以下の3つの点に注目してください。

- 料金の合計だけでなく、「作業内容」や「使用する部品名・単価」などの詳細な内訳が明記されているかどうかです。「作業一式」といった曖昧な表現しかない場合は注意が必要です。

- 保証やアフターフォローの有無です。修理後に再び水漏れなどの不具合が発生した場合に、どのような対応が受けられるのか事前に確認しておきましょう。

- 業者の対応力です。電話での質問に対して丁寧かつ分かりやすく答えてくれるか、訪問見積もりの際の印象はどうかなども、信頼性を判断するうえで重要な材料となります。

洗面台の水漏れを予防する日常メンテナンス

水漏れトラブルを未然に防ぐためには、日常的なメンテナンスが欠かせません。簡単に実践できるチェックポイントを押さえて、トラブルの予防に役立てましょう。

- 定期的な掃除と配管チェックの重要性

- 蛇口パッキンや配管の劣化チェック

- 水漏れを未然に防ぐ習慣づくり

定期的な掃除と配管チェックの重要性

日々のケアとして、排水口やシンク下の掃除をこまめに行い、配管周りを目視で点検することが水漏れ予防の基本です。汚れや錆を早期に見つけることで、大きなトラブルを未然に防ぐことができます。

なぜ必要なのか?

排水口には髪の毛や石鹸カスが溜まりやすく、これが配管に負担をかけます。汚れが蓄積すると、水の流れが悪くなり、配管の劣化を早める原因となります。毎日使用する場所だからこそ、定期的な掃除が欠かせません。

具体的な掃除方法

- 排水口のカバーを外し、ぬめりや髪の毛を取り除く。

- 排水トラップや配管の接続部分を目視で確認する。

- 洗剤とブラシを使い、こびりついた汚れをしっかり落とす。

これらのシンプルな作業を行うだけで、水漏れリスクを大幅に軽減できます。

蛇口パッキンや配管の劣化チェック

半年から一年に一度は、蛇口のパッキンや配管ホースの状態を点検しましょう。小さなヒビや変色を見つけた場合は、早めに交換することをおすすめします。

点検時に確認すべきポイント

- ハンドル部分や接続部分の緩みがないか、手で触って確認する。

- パッキンに硬化や欠けが見られた場合は交換を検討する。

- 配管ホースの表面にヒビや変色があれば要注意。

簡単な点検を定期的に行うことで、大きなトラブルを未然に防げます。

水漏れを未然に防ぐ習慣づくり

水回りを清潔に保ち、異音や水圧の低下といった小さな変化に気づいたら、すぐに確認する習慣を身につけることが重要です。小さなサインを見逃さず、早めに対応することで水漏れを防ぎやすくなります。

具体的な予防策

- 使っていない蛇口を定期的に開閉し、部品の動作を確認する。

- 異音が続く場合は、放置せず専門業者に相談する。

- 水圧の低下が見られたら、配管の詰まりを疑い、早めに点検する。

このような習慣を身につけることで、長期的に洗面台の状態を良好に保つことができます。

洗面台の水漏れを防ぐには、定期的な掃除や点検、異常の早期発見が欠かせません。簡単なメンテナンスを習慣化することで、予期せぬトラブルを未然に防ぎ、修理費用の節約にもつながります。特に、排水口の掃除や蛇口パッキンの交換は、初心者でもすぐに実践できる効果的な対策です。

賃貸物件での洗面台水漏れ対応と保険活用のポイント

洗面台の水漏れは、持ち家だけでなく賃貸住宅でも発生する可能性があります。賃貸物件で水漏れトラブルが起きた場合、最初に管理会社や大家さんへ連絡することが重要です。修理費用や対応方法は契約内容によって異なるため、以下のポイントを押さえて適切に対処しましょう。

- 契約書の内容を確認

- 早めの報告が肝心

- 応急処置を最優先に

- 保険の適用範囲を確認

- 業者手配は管理会社に一任

- 洗面台水漏れ修理費用の目安とコスト削減のコツ

契約書の内容を確認

賃貸借契約書や管理規約には、水漏れトラブルにおける修理費用の負担区分が記載されています。たとえば、パッキンの交換など消耗品の修理費は借主負担とされることが多い一方、蛇口本体や配管の修理は貸主負担となるケースがあります。事前に契約書を確認しておくと、トラブル時に慌てず対応できます。

早めの報告が肝心

水漏れが発生した場合、管理会社や大家さんに早急に報告するのが基本です。報告が遅れると、被害が拡大するだけでなく、借主の管理不備と判断されて修理費を全額負担しなければならなくなる可能性もあります。早めの報告で、トラブルの拡大を防ぎましょう。

応急処置を最優先に

管理会社や大家さんへの連絡と同時に止水栓を閉め、水の拭き取りでカビや腐食の被害を防ぎましょう。

保険の適用範囲を確認

賃貸契約時に加入した借家人賠償責任保険や個人賠償責任保険が、水漏れトラブルに適用される場合があります。特に、下階や隣室に被害を与えた場合、保険が修理費用をカバーすることがあるため、加入中の保険内容を確認しておくことが大切です。

業者手配は管理会社に一任

賃貸物件の修理は、基本的に管理会社が指定した業者が行います。借主が勝手に業者を手配すると、費用負担に関するトラブルが生じる可能性があります。必ず管理会社の指示に従い、自己判断での修理手配は避けましょう。

【意外と知らない】水漏れに火災保険が使える?個人賠償責任保険&マンション管理組合の保険も徹底解説!

洗面台水漏れ修理費用の目安とコスト削減のコツ

洗面台の水漏れが自宅で発生した場合、修理費用が気になる方も多いでしょう。以下に、修理費用の目安と費用を抑えるポイントをまとめました。

| 修理内容 | 費用の目安 | 備考 |

| パッキンやナットの交換 | 1,000円—5,000円 | 簡単な部品交換は低コストで対応可能 |

| 蛇口本体の交換 | 5,000円—3万円 | 蛇口の種類によって価格が異なる |

| 配管・排水管の交換 | 1万円—数万円 | 高圧洗浄や大規模修理が必要な場合も |

費用を抑える3つのポイント

- 早期発見でトラブルを最小限に

— 部品交換だけで済む段階で修理すれば、コストを大幅に削減できます。 - 複数業者に見積もりを依頼

— 信頼できる業者を選ぶために、料金体系を比較しましょう。 - DIY可能な作業は自分で

— パッキン交換など簡単な作業は、自分で行えば費用を節約できます。

よくある質問

水漏れに関する不安や疑問に、事前に対処法を知っておくことで冷静に対応できます。以下でよくある質問にお答えします。

- 業者が来るまでにできる応急処置は?

- DIYで失敗した場合の対処は?

- メーカー保証と火災保険はどちらを先に使う?

業者が来るまでにできる応急処置は?

業者が到着するまでの間に被害を抑えるためには、速やかな応急処置が欠かせません。最初に行うべきことは、水漏れしている場所への給水を止めることです。

洗面台の下にあるキャビネットを開けると、壁や床から出ている2本の給水管が見えます。それぞれに「止水栓」が付いているので確認してください。止水栓には、手で回せるハンドル式と、マイナスドライバーで操作するタイプがあります。どちらも時計回りに回すと水が止まります。

もし止水栓が固くて回らない、または場所がわからない場合は、住宅全体の水道の元栓を閉めましょう。元栓の位置は、戸建ての場合は敷地内のメーターボックス内、マンションでは玄関横のパイプスペース内に設置されていることが一般的です。

給水を止めた後は、床やキャビネットに溜まった水を雑巾でしっかり拭き取りましょう。そして、水が漏れ続けている箇所の下にはバケツやタオルを置き、残っている水を受けられるようにしてください。

DIYで失敗した場合の対処は?

パッキンの交換など、比較的簡単に見える修理でも、DIYで行う際にトラブルを招くケースは少なくありません。たとえば、ナットを強く締めすぎて配管が破損したり、部品のサイズが合わず接続部から水が噴き出したりすることがあります。そのような状態になった場合は、すぐに作業を中断してください。

そのまま作業を続けると、破損が広がり、修理費用が大幅に増えてしまう恐れがあります。まずは落ち着いて、止水栓や水道の元栓を閉め、水の供給を完全に止めましょう。そのうえで、速やかに専門の水道修理業者へ連絡することが大切です。業者に連絡する際は、「自分で修理を試みた結果こうなった」と状況を正確に伝えましょう。事前に詳細がわかっていれば、適切な工具や部品を準備して来てもらえるため、現場対応もスムーズに進みます。

メーカー保証と火災保険はどちらを先に使う?

水漏れ修理にかかる費用を少しでも抑えたいと考えたとき、「メーカー保証」や「火災保険」の活用が選択肢に挙がります。ただし、これらは用途や適用範囲が異なるため、確認の順番が重要です。最初に確認すべきは「メーカー保証」です。

洗面台を設置してから1〜2年以内であれば、製品自体の初期不良が原因の場合、メーカー保証の対象となり、無償で修理を受けられる可能性があります。保証書や取扱説明書を確認し、メーカーのサポート窓口へ相談してみましょう。ただし、経年劣化によるパッキンの摩耗などは保証対象外となることがほとんどです。

メーカー保証が使えない場合は、「火災保険」の補償内容をチェックしましょう。契約に「水濡れ補償」が含まれていれば、水漏れによって床や壁紙、家財が損傷した際に、補償を受けられる可能性があります。ただし、蛇口本体など水漏れの原因となった設備の修理費は、保険の対象外となるケースが多いため注意が必要です。まずは保険証券を手元に用意し、保険会社に適用条件を確認しましょう。

まとめ

洗面台周りの水漏れは、“原因を早期に見つけて正しく対処する”のが鉄則です。パッキンや締め付け不良など軽度なら自力修理で済むことが多いですが、内部腐食や大規模なトラブルが疑われる際はプロに任せるのがベスト。放置してしまうとカビや腐食、水道料金の増加など思わぬ痛手を被ります。こまめなメンテナンスで小さな変化を見逃さないようにし、費用・時間・ストレスを最小限に抑えましょう。

| 項目 | ポイント |

| パッキンの劣化 | ゴム製パッキンは長期間使用すると硬化しやすく、微細な隙間から水が漏れる原因に。早めに交換すれば出費を抑えられる。 |

| 配管・蛇口周辺の締め直し | ナットや接合部がゆるむと水漏れリスクUP。DIYで締め直す際は力加減に注意し、必要に応じてシールテープも活用するのがコツ。 |

| 専門業者が必要なケース | 壁の中や床下での腐食、給水管の深刻な損傷などは自力修理が困難。複数社から相見積もりを取り、保証内容・口コミも合わせて比較する。 |

| 日常メンテナンス | 排水口に溜まる髪の毛・ゴミを頻繁に取り除き、定期的に配管周囲を目視点検。異常の早期発見がトラブル拡大を未然に防ぐ。 |

「最近、洗面台付近の調子がおかしい」と思ったら、まずはパッキンや配管の緩みをチェックしましょう。DIYが苦手でも、気になる箇所を把握しておけば、いざ業者に依頼するときに役立ちます。

- 軽度の水漏れなら:パッキン交換・ナットの締め直しなどで対処可能

- 深刻な漏れ(壁や床下の腐食、カビ臭などがある場合):専門業者へ即相談

早めの行動が、建物へのダメージや修理コストの増大を防ぐ近道です。日頃から排水口やシンク下を清潔に保つことで、トラブルをグッと減らせますよ。