広告

冬が深まると、直面する可能性が高まる「水道管の凍結問題」。凍結した水道管をどう対処すればいいのか、正しい方法を知りたい方も多いはずです。間違った方法で解凍してしまうと、問題がさらに大きくなることもあります。

この記事を読めば、家庭の凍結事故に対応できます。凍結した水道管は温めることで解決可能です。事前に予防策を講じて、問題を未然に防ぎましょう。

水道管が凍結した時の対処法

冬場の寒さは、水道管にとって厳しい環境。凍結するトラブルは少なくありません。凍結によって水が流れなくなることや管が破裂する危険性があります。以下の対処方法を学び、正しい手順で対応してください。

- 凍結箇所を確認する

- タオルを乗せた上からぬるま湯をかける

凍結箇所を確認する

凍結箇所を確認するには、水道管の状態をしっかり観察することが必要です。水道管が凍結すると、以下の症状が起こります。

- 蛇口から水が出ない

- 出る水の量が極端に少ない

- 変わった音がする

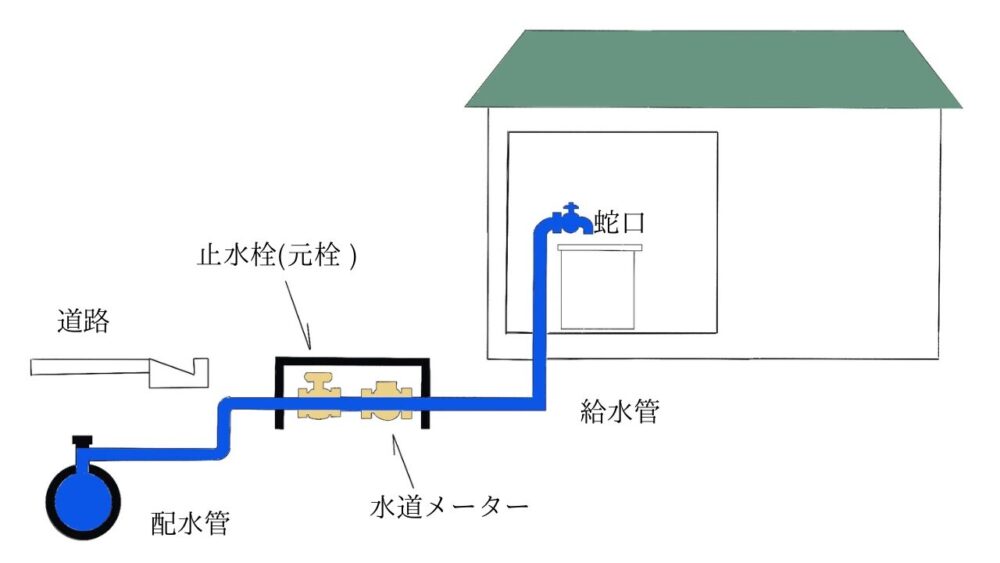

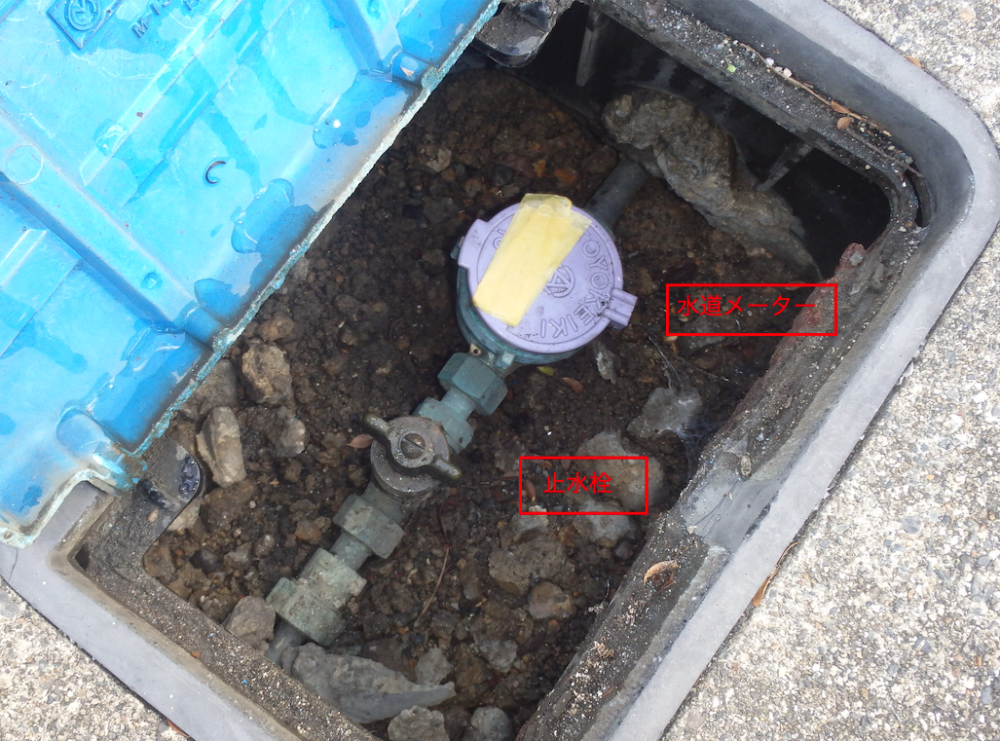

水道メーターや配管を調べて霜がついていないか、配管が膨らんでいないかを確認してください。結露や氷が配管の一部に見られる場合は、凍結と判断できます。

水漏れや配管が破裂していないかの確認も必要です。凍結している部分を特定したら、凍結を解く作業にとりかかります。正しい手順で凍結箇所を確認し、解凍作業に移ることが重要です。

タオルを乗せた上からぬるま湯をかける

凍結した水道管を解凍するには、タオルとぬるま湯を使用します。水道管を損傷せずに凍結を溶かし、水の流れの回復が可能です。凍結した部分にタオルをしっかりと巻きつけた後、ゆっくりとぬるま湯を注ぐことで、水道管に熱を均一に伝え解凍できます。

絶対に高温のお湯を直接使用しないでください。過度に熱いお湯は、管の急激な熱変化を招いてしまいます。破裂のリスクが高まり、修理が必要になる場合もあります。

ぬるま湯による解凍作業は、時間がかかることが難点。しかし、水道管にダメージを与えることなく凍結問題を解決できます。

水道管の凍結に関する基礎知識

気温が低くなると発生しやすい「水道管の凍結」。凍結した水道管は水が流れなくなったり、少量しか水が出なくなったりします。凍結による水の膨張によって、管が破裂するリスクがあるため予防策が必要です。

以下のような水道管の凍結に関する基礎知識を知ることで、正しい処置や予防策を実行できます。

- 水道管が凍結する温度

- 凍結するとどうなるのか?

水道管が凍結する温度

水道管が凍結し始めるのは、気温が0℃以下に下がった時です。水温が0℃に近づき、氷点下になると管内の水が凍り始めます。凍結の可能性がさらに高まるのは氷点下4℃以下の環境です。

流れている水よりも止まっている水の方が凍結しやすい特徴があります。管内の水の量や流れ、管の材質や厚みも凍結温度に影響します。水道管が凍結する温度を知ることで、必要な処置を施す判断が可能です。

凍結するとどうなるのか?

水は凍結すると、容積が増えて膨張する性質を持っています。水道管内の水が凍結すると管内の圧力が高まり、水道管が破裂する恐れが高まります。水道管が破裂すると、水漏れが発生してしまうため、速やかに修理しないといけません。水漏れの場所によっては、床や壁への被害につながります。

凍結箇所が悪いと修理が困難です。凍結した水道管を長期間放置すると、水道管の構造自体に損傷を与える恐れもあります。水道管の凍結によってさまざまな問題が発生するため、正しく対応しましょう。

冬の気象条件と凍結リスクの目安

水道管が凍結する主な原因は、外気温の低下です。どのような気象条件でリスクが高まるのかを知っておくことが、凍結を防ぐための基本になります。地域ごとの気温の目安や気象庁が発信する情報、さらに日々の寒暖差に注目することで、凍結の兆しを早めに察知できます。

- 地域ごとの気温目安と水道管の凍結ライン

- 気象庁「低温注意報」の確認方法と活用ポイント

- 前日との寒暖差がある日に水道管凍結のリスクが高まる理由

地域ごとの気温目安と水道管の凍結ライン

水道管が凍結する気温は、地域の気候によって異なります。一般的には、気温が氷点下になると凍結リスクが高まり、特に−4℃を下回ると注意が必要とされています。

寒冷地では氷点下が日常的なため、建物や水道設備そのものが凍結対策された「寒冷地仕様」になっているケースが多いです。一方、温暖な地域でも突発的な冷え込みによって水道管が凍るケースがあり、注意が必要です。

以下は、地域別に見た凍結の目安温度と凍結ラインです。

| 地域区分 | 凍結に注意すべき気温 | 凍結ラインの目安 | 補足情報 |

| 寒冷地 | 0℃以下 | −10℃〜−20℃程度 | 凍結対策がされていても油断は禁物 |

| 一般地域 | −2℃以下 | −4℃程度 | 夜間や明け方の冷え込みに要注意 |

| 温暖な地域 | −4℃以下 | −4℃以下(まれ) | 数年に一度の寒波でも凍結リスクあり |

この表はあくまで目安です。たとえば、日陰や風が直接当たる場所の配管は、実際の気温よりも早く凍ることがあります。地域全体の気温だけでなく、建物の立地や環境も考慮しましょう。過去の気象データや近隣の凍結被害の情報を参考にしておくと、自宅のリスク判断に役立ちます。

気象庁の 低温注意報発表基準 によると、

「最低気温が平年より4~5℃以上低い日が数日続くと、水道管の凍結や破裂による被害が見込まれる」と警告しています(2024年3月改訂)。

この基準を目安に、気象庁の寒波情報を毎朝チェックすれば凍結リスクを早めに察知できます。

気象庁「低温注意報」の確認方法と活用ポイント

水道管の凍結リスクを把握する上で有効なのが、気象庁が発表する「低温注意報」です。これは、著しい冷え込みにより農作物や水道設備に被害が出るおそれがある場合に発表され、凍結対策の開始を判断する目安になります。

低温注意報が出たときは、水道管の凍結リスクが通常よりも高まっている状態と考え、早めの対策を行うことが大切です。

低温注意報の確認方法

以下の手段で、最新の低温注意報をチェックできます。

- 気象庁の公式サイト

- 気象庁のウェブサイトでは、全国の最新の警報・注意報を確認できます。地域を指定すれば、より詳しい情報も取得可能です。

- テレビやラジオの天気予報

- 日々の天気予報でも、低温注意報が発表されている場合は案内されることがあります。

- 天気予報アプリの通知機能

- 多くのスマートフォン向け天気アプリでは、警報・注意報のプッシュ通知が利用できます。通知設定をオンにしておけば、見逃す心配もありません。

チェックのタイミングも重要

とくに注意したいのが、就寝前や長期間留守にする前の確認です。これらのタイミングで低温注意報が出ていないかをチェックする習慣を持つと、凍結被害の予防につながります。

また、注意報が出ていなくても「この冬一番の冷え込み」といった寒波の予報がある場合は、同様に警戒が必要です。体感気温だけでなく、気象情報も参考にして、柔軟に対応しましょう。

前日との寒暖差がある日に水道管凍結のリスクが高まる理由

水道管の凍結は、気温が極端に低い日だけでなく、前日との気温差が大きい日にも起こりやすくなります。急な冷え込みにより、水道管や保温材が温度変化に対応できず、凍結しやすくなるためです。

たとえば、日中が暖かくても、夜間に放射冷却などの影響で気温が一気に下がると、水道管内の水が凍る可能性が高まります。特に、前日との差が5℃以上ある場合は警戒が必要です。体感的にも「急に冷えた」と感じる日は、水道管にとっても厳しい環境と言えます。

こうした日は、これまで凍結の心配がなかった地域や住宅でも、思いがけない被害につながることがあります。天気予報では最高気温だけでなく、最低気温や前日との気温差も確認する習慣を持ちましょう。とくに、冬の初めや春先など気温が不安定な時期は、寒暖差が大きくなる傾向があります。

「もう凍結の心配はないだろう」と気を緩めず、気温の変動に注意を払いながら、必要に応じて凍結対策を継続することが、水道管を守るうえで欠かせません。

参考文献

- 気象庁「気象警報・注意報の発表基準 低温注意報」(2024-03-15 改訂)

- 国土交通省「管路事故・給水装置凍結事故対策マニュアル策定指針」(2020-02 公表)

凍結しやすい水道管の特徴

凍結しやすい水道管にはいくつかの特徴があります。外気温の影響を強く受ける場所や、保温効果が不足している箇所は凍結リスクが高いです。以下の水道管は凍結しやすいので注意が必要です。

- 屋外の水道管

- 屋内の露出している水道管

- 断熱材不十分な水道管

凍結しやすい水道管を事前に把握することで、適切な予防策を立てられます。

屋外の水道管

外の低い気温にさらされるため、屋外の水道管は凍結しやすいです。寒い季節になると、気温が氷点下になることが増えて、水が凍るリスクが高まります。外壁に設置されている水道管は、冷たい風が直撃するため、他の場所よりも凍結しやすい傾向にあります。

地面から露出している給水管も、寒い空気に直接触れるため凍結のリスクが高いです。屋根から落ちる雪解け水が水道管にかかり、凍結することもあります。断熱材が不十分な水道管は、適切な保温ができずに凍りやすいです。

地域によって地面の凍結深度が異なるため、水道管の設置深度が浅いと凍結しやすくなります。水道管の材質によっても凍結しやすさに差が出ます。金属製の管はプラスチック製の管よりも熱を伝えやすいので、凍結しやすいです。排水管を含むすべての水道管で、水の流れが少ない管は凍結するリスクが高まります。

特徴を踏まえて、屋外の水道管に対する凍結防止策を講じることが重要です。

屋内の露出している水道管

屋内であっても、露出している水道管は温度変化に敏感です。暖房が効いていない部屋や窓際、風通しが悪い場所に設置していると凍結しやすくなります。外気温が低下すると、断熱材を持たない露出管の凍結リスクはさらに高まります。

壁の内側に露出している配管は、後からでも予防策を施せるので安心してください。凍結するリスクを軽減することで、屋内の露出している水道管を守れます。

断熱材が不十分な水道管

断熱材が不十分な水道管は凍結しやすいです。断熱材が水道管を十分に保温できず、低温にさらされると凍結に至ります。

低品質な断熱材の使用や経年劣化による断熱性能の低下も、水道管が凍結する原因の1つです。施工時に適切な断熱処理がされていない場合や、損傷している箇所があると、水道管の凍結を引き起こします。

状況を把握して対策を行うことは重要ですが、家の中の隠れた水道管の断熱状態は、目で見て確認しても、簡単に問題は発見できません。断熱材が不十分かの判断は専門業者に依頼することをおすすめします。

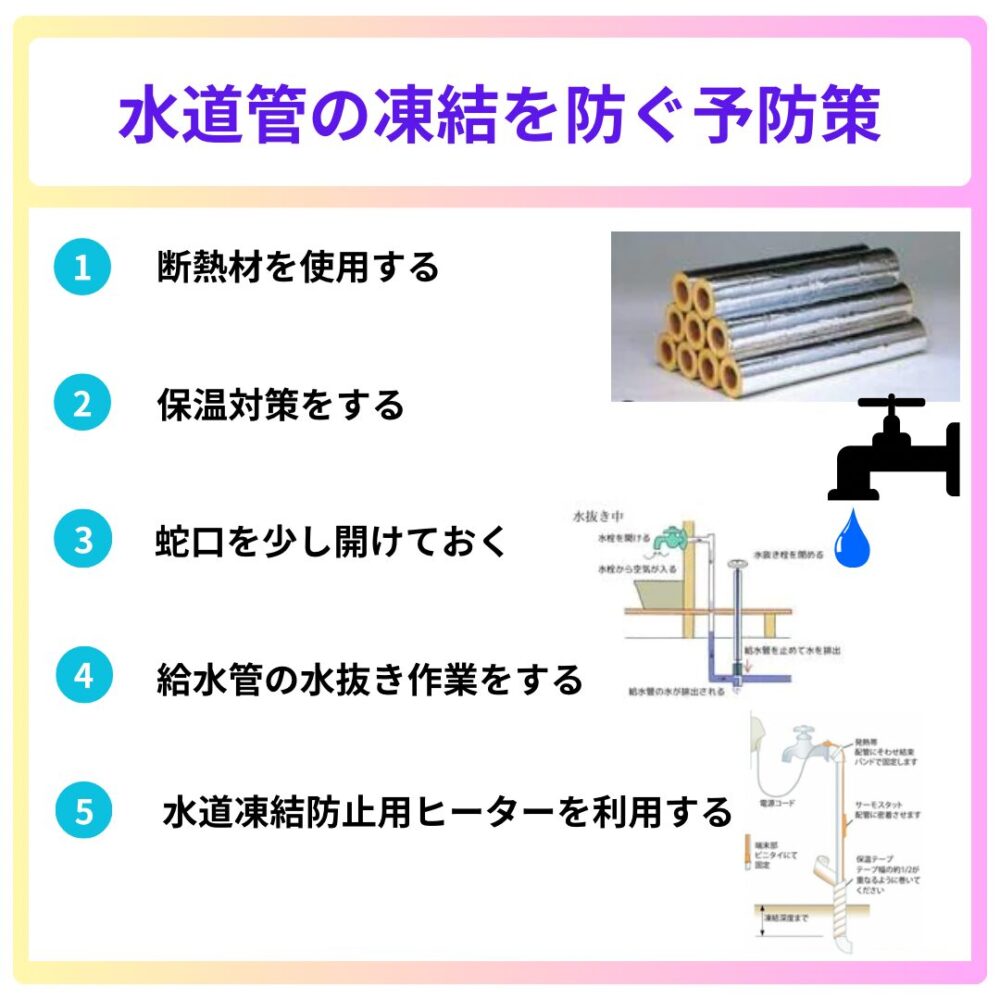

水道管の凍結を防ぐ予防策

水道管の凍結を防ぐためには、適切な予防策を講じてください。凍結を未然に防ぐために、以下の予防策があります。

- 断熱材を使用する

- 保温対策をする

- 蛇口を少し開けておく

- 給水管の水抜き作業をする

- 水道凍結防止用ヒーターを利用する

- 凍結を防ぐための年間チェックリスト

凍結予防策を実施することで、安心して水道を利用する環境を整えられます。

断熱材を使用する

断熱材の利用は水道管の凍結防止に有効です。寒い季節になると、水道管の凍るリスクが高まります。断熱材を適切にとり付ければ、水道管の温度を保ち、凍結を避けられます。

断熱材にはフォームインシュレーションやファイバーグラスなどを選択して、水道管を完全に覆うことが重要です。屋外と屋内の水道管の両方で利用できるので、最適な断熱材を選んでとり付けてください。

迷った場合や確実な対策を求める場合は、専門業者への依頼をおすすめします。専門業者は適切な断熱材を選び、正しくとり付けてくれるでしょう。

保温対策をする

寒い季節には、水道管に断熱テープやホームフォームなどの保温材を巻くことで、水の凍結を防げます。保温材の上からアルミホイルを巻くと、熱の反射を利用してさらに効果を高められます。

省エネタイプのパイプカバーは、熱損失を減らし効率よく保温する方法です。水道管の露出部分や通気口、換気扇の近くの配管には保温対策を重点的に施すと効果的です。

ガレージや未加温の場所にある水道管には、断熱性の高い材料を選んでください。寒冷地向けに設計された保温材を利用すると、厳しい寒さから水道管を守れます。定期的に保温材の損傷をチェックし、必要に応じて交換または修理することは、水道管を保護するために欠かせません。

蛇口を少し開けておく

蛇口を少し開けておくと、水道管が凍結するのを防げます。自分でできる簡単な予防策の1つです。蛇口からわずかに水を流し続け、水を動かすことで、凍結しにくくなります。水の流れがあることで、水が固まるために必要な低温に達することが難しくなるからです。

夜間や家を空けるなどのように長時間水を使わない場合に効果を発揮します。水道料金の無駄遣いにならないよう、流す水量はごく少量に留めてください。

家の中の蛇口だけでなく、屋外に設置されている蛇口にも有効的な予防策です。外部に露出した蛇口は特に凍結しやすいため、こまめな実践が推奨されます。

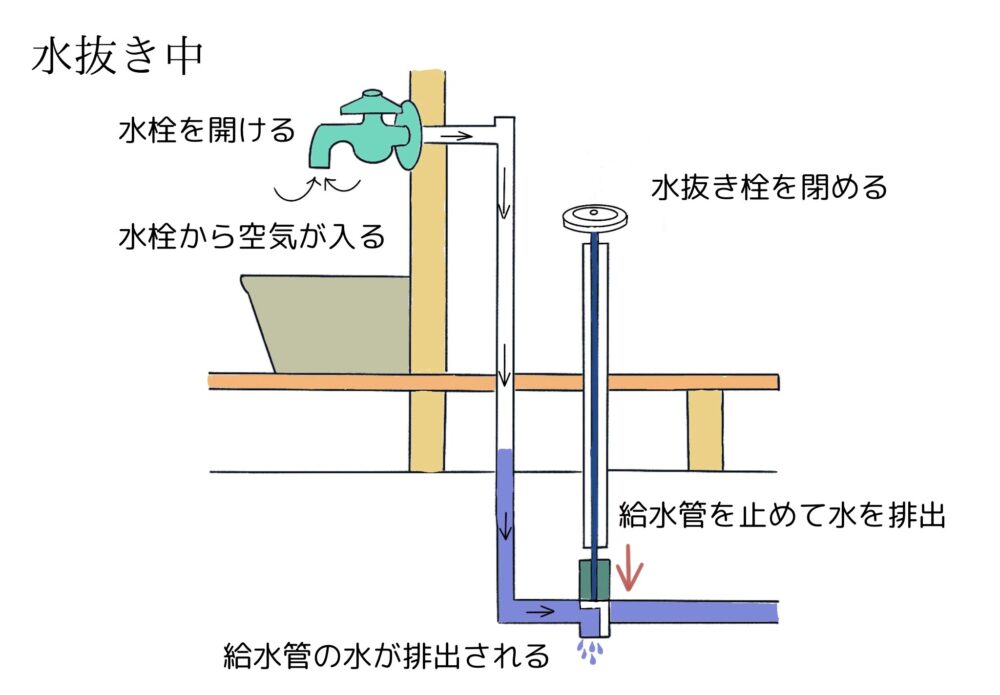

給水管の水抜き作業をする

給水管の水抜き作業は、寒冷期が来る前に行うことが大切です。水道管内の水が凍結し、管が破裂するのを防ぐために水抜きをします。水抜き作業は、家の主電源と給水の元栓を閉じてから始めてください。

元栓を閉めた後、家の中にあるすべての蛇口を開けて、管内の水を排出します。低い位置にある排水栓からは水を完全に抜きとる必要があります。家の外にあるホースなどの水道設備にも注意が必要で、とり外して水抜きをしたうえで、保管することがポイントです。

すべての水抜き作業が終わったら、蛇口は開けた状態にしてください。以上の手順を守ることで、冬場の水道管トラブルを防げます。

水道凍結防止用ヒーターを利用する

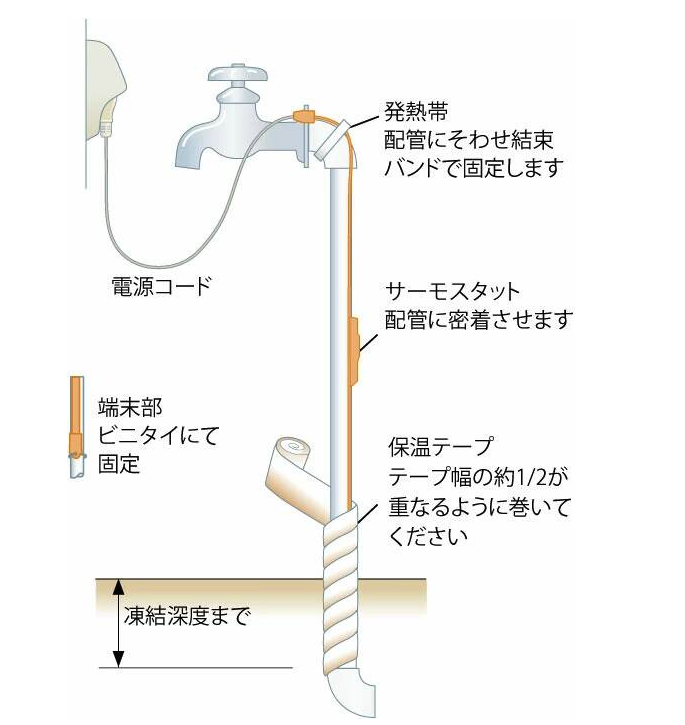

水道凍結防止用ヒーターは、水道管の凍結対策に非常に効果的です。電熱線が内蔵されており、気温が下がると自動で加熱する機能がついています。寒い季節でも水道管が凍結する心配を大幅に軽減できます。

設置方法は簡単で、給水管に包み込むようにとり付けるだけです。特別な工具や技術は必要ありません。経済的にも利点があり、効率の良い凍結防止になります。電源が必要なので、事前に電源確保をしてください。

火災リスクを避けるため、近くに可燃物を置かないなどの安全に配慮しなくてはいけません。温度調節機能付きのヒーターもあり、環境に応じた温度設定が可能です。水道凍結防止用ヒーターを上手に利用し、冬の水トラブルを未然に防ぎましょう。

凍結を防ぐための年間チェックリスト

春(3月~4月)

- 保温材の点検

- 水道管に巻かれている保温材が劣化していないか確認する。

- 水道管のチェック

- ひび割れや損傷がないかを調査する。

夏(6月~8月)

- 水道管の清掃

- 管内の異物や汚れを除去し、水の流れをスムーズにする。

- 給水バルブの確認

- 適切に作動するかチェックする。

秋(9月~11月)

- 保温材の追加

- 不足している部分に新たな保温材を巻く。

- 水抜きの準備

- 水抜き装置の動作確認を行い、使い方を再確認する。

冬(12月~2月)

- 凍結防止ヒーターの設置

- 寒冷地では凍結防止ヒーターを活用する。

- 蛇口の微量放水

- 冷え込む夜間には、蛇口を少し開けて水を流し続けることで凍結を防ぐ。

凍結防止グッズ徹底比較

水道管の凍結対策には、専用の凍結防止グッズを活用するのが効果的です。市販されているグッズにはさまざまな種類があり、それぞれに特徴や設置方法、価格帯の違いがあります。この記事では、代表的な凍結防止グッズを比較し、それぞれのメリット・デメリットや選ぶ際のポイントを分かりやすく解説します。

- パイプカバー(発泡タイプ・巻き付けタイプ)

- 凍結防止ヒーター(自己温度制御式 vs サーモスタット式)

- スマート凍結センサー&IoT遠隔監視

- 選び方チェックリスト(耐候性・電源・交換サイクル)

パイプカバー(発泡タイプ・巻き付けタイプ)

パイプカバーは、水道管を冷気から守り、凍結を防ぐための基本的な対策アイテムです。外気との接触を抑えることで、配管内の温度低下を防ぎます。主に「発泡タイプ」と「巻き付けタイプ」の2種類があり、それぞれの特徴に応じた使い分けが可能です。

発泡タイプ

- 特徴

- ポリエチレンフォームなどの発泡素材で作られた筒状のカバーです。カッターナイフで簡単にカットでき、水道管の太さに合わせて選びます。

- メリット

- 取り付けが非常に簡単で、断熱性も高く価格も手ごろです。初心者でも扱いやすいのが魅力です。

- デメリット

- 直線の配管には最適ですが、カーブや蛇口周辺など複雑な形状には適していません。また、紫外線に弱いため、屋外使用では劣化しやすい点に注意が必要です。

巻き付けタイプ

- 特徴

- グラスウールや発泡ゴムなどを使用したテープ状のカバーで、水道管に巻き付けて使います。

- メリット

- 蛇口やカーブの多い配管にもフィットしやすく、自由な長さで使えるため無駄が出にくいのが利点です。

- デメリット

- 巻き付け作業にやや手間がかかります。素材によっては吸水しやすく、湿気を含むと保温効果が落ちることもあります。

適切な使い分けと取り付けのポイント

設置場所の形状や使用環境に応じて、適したタイプを選ぶことが大切です。例えば、屋外で直線的な配管には発泡タイプ、屋内や蛇口周りの複雑な形状には巻き付けタイプが適しています。取り付け時は、冷気が入り込まないように隙間なくしっかりと密着させましょう。わずかな隙間でも冷気が侵入し、断熱効果が低下する恐れがあります。

凍結防止ヒーター(自己温度制御式 vs サーモスタット式)

凍結防止ヒーターは、水道管に直接熱を加えることで凍結を防ぐ装置です。特に気温が大きく下がる寒冷地や、北向きで冷えやすい配管などにおいて、非常に有効な対策です。凍結防止ヒーターには主に「自己温度制御式」と「サーモスタット式」の2種類があり、それぞれに特徴とメリット・デメリットがあります。

自己温度制御式ヒーターの特徴

- 仕組み

- ヒーター本体が周囲の温度を感知し、温度の低い箇所だけ自動的に発熱量を調整します。これにより、効率よく保温が可能で、電力の無駄も最小限に抑えられます。

- メリット

- ・高い省エネ性能

・温度変化に応じて自動調整するため、重ね巻きしても異常な加熱が起こりにくい - デメリット

- ・サーモスタット式よりも本体価格が高くなる傾向があります

サーモスタット式ヒーターの特徴

- 仕組み

- 設定された温度に達すると、サーモスタット(温度調節器)がヒーターの電源を自動でON/OFFします。一定の温度を維持することで凍結を防止します。

- メリット

- ・価格が比較的安く、入手しやすい

・仕組みがシンプルで扱いやすい - デメリット

- ・ヒーター全体が一様に発熱するため、部分ごとの調整ができません

・重ねて設置すると異常加熱のリスクがあるため、取り付け時に注意が必要です

・自己温度制御式に比べて消費電力が多くなる場合があります格が高くなる傾向があります

選び方と取り付け時の注意点

どちらのタイプを選ぶかは、使用環境や設置場所、予算、省エネ性能の希望などを考慮して決めましょう。また、電源が必要になるため、近くにコンセントがあるかも確認しておくと安心です。取り付けの際は、必ず製品に付属する取扱説明書をよく読み、正しい手順で設置してください。特にサーモスタット式は、ヒーターが重ならないようにするなど、安全面での注意が重要です。

スマート凍結センサー&IoT遠隔監視

近年では、スマート凍結センサーやIoT技術を活用した遠隔監視システムが注目を集めています。これらを導入することで、水道管の凍結リスクをより早く、効率的に把握し、的確な対策をとることが可能になります。特に、別荘や長期間不在になる住宅では、人が常駐していない環境でも水道管をしっかり管理できるため、有効な手段です。

スマート凍結センサーの特徴とメリット・デメリット

- 機能

- 水道管や周囲の温度をリアルタイムで監視し、あらかじめ設定した温度以下になると凍結の兆候としてスマートフォンに通知が届きます。

- メリット

- ・外出先でも状況を確認でき、凍結のリスクを早期に察知できるため、迅速な対応が可能です。

- デメリット

- ・一般的な凍結対策グッズに比べて導入コストが高めです。インターネット環境やスマートフォンの設定も必要です。

IoT遠隔監視システムの機能と注意点

- 機能

- スマートセンサーに加え、遠隔でヒーターのON/OFF操作やバルブ制御などができるタイプもあり、より高度な凍結防止管理が可能です。

- メリット

- ・凍結予防から異常発生時の対応まで、遠隔で一括管理できる点が魅力です。温度や使用状況の詳細なデータを収集でき、効率的な凍結対策の分析にも役立ちます。

- デメリット

- ・導入費用・運用コストが高くなる傾向があります。操作や設定にある程度の専門知識が必要な場合もあります。

このようなシステムは、業務用施設や高い利便性を求める個人住宅に向いています。導入を検討する際は、必要な機能や予算、設置場所の環境を総合的に判断し、専門業者に相談することをおすすめします。現時点では一般家庭への普及は限定的ですが、今後はより手軽でリーズナブルな製品の登場も期待されています。

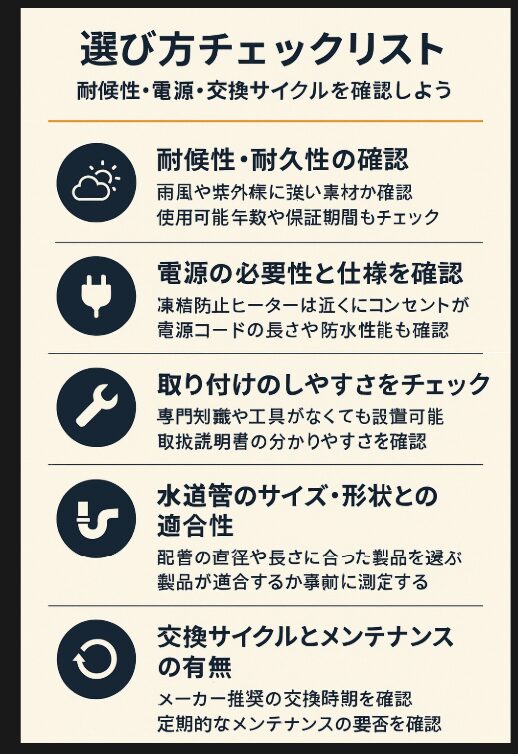

選び方チェックリスト(耐候性・電源・交換サイクル)

凍結防止グッズにはさまざまな種類があり、どれを選べばよいか悩む方も多いでしょう。製品を選ぶ際は、使用環境や目的に応じた「選定ポイント」を押さえることが大切です。ここでは、失敗しないための基本的なチェックリストをご紹介します。

耐候性・耐久性の確認

- 屋外で使う場合は、雨風や紫外線に強い素材かどうかを確認しましょう。

- 特にパイプカバーは屋外で劣化しやすいため、耐候性のある製品を選ぶことが重要です。

- 使用可能年数や保証期間なども合わせてチェックすると良いでしょう。

電源の必要性と仕様を確認

- 凍結防止ヒーターなど電源を使う製品は、近くにコンセントがあるか確認しておきましょう。

- 電源コードの長さや防水性能も重要なポイントです。屋外使用なら特に防水性を重視してください。

- 電池式センサーの場合は、対応電池の種類や電池寿命も確認が必要です。

取り付けのしやすさをチェック

- 自分で取り付ける場合は、専門知識がなくても簡単に設置できるものがおすすめです。

- 工具が不要か、説明書がわかりやすいかも確認しておくとスムーズに作業できます。

水道管のサイズ・形状との適合性

- パイプカバーやヒーターは、水道管の直径や長さに合ったものを選びましょう。

- カーブや分岐が多い箇所には、柔軟性のある巻き付けタイプの製品が適しています。

- 設置前に水道管のサイズを正確に測っておくことが大切です。

交換サイクルとメンテナンスの有無

- 製品がどのくらい使えるのか、メーカーが推奨する交換時期を確認しましょう。

- 定期的に点検やメンテナンスが必要な製品かどうかも、選ぶ際の判断材料になります。

予算とのバランスを検討

- 本体価格だけでなく、取り付けに必要な道具や、電気代などのランニングコストも含めて検討しましょう。

- コストパフォーマンスを意識しつつ、必要な機能を備えた製品を選ぶことが大切です。

水道管が凍ったときに絶対避けるべきNGな解凍方法

水道管が凍結した際、焦って誤った方法で解凍しようとすると、かえって被害を拡大させるおそれがあります。たとえば、水道管の破裂や水漏れだけでなく、場合によっては火災といった重大なトラブルに発展することもあります。

- 熱湯を直接かける

- バーナー・ストーブで急加熱

- ハンマーで叩く/無理に曲げる

熱湯を直接かける

凍結した水道管を解かそうとして「熱湯を直接かける」のは、非常に危険な対処法です。氷が早く溶けそうに思えるかもしれませんが、これは大きな間違いです。

水道管や蛇口は、急激な温度変化にとても弱い素材です。凍った状態で熱湯をかけると、急激な膨張によって管にひびが入ったり、破裂してしまったりする可能性が高まります。とくに塩ビ管(塩化ビニル製)は熱に弱く、変形しやすいため、破損のリスクが一層高くなります。金属製の管であっても、急な温度変化による影響は避けられません。

水道管が破裂すると、水が一気に噴き出し、家の中が水浸しになる恐れがあります。被害の範囲によっては、修理費が高額になるケースも多く、経済的な負担も大きくなります。

もしお湯を使って解凍する場合は、必ず30~40度程度のぬるま湯を用いましょう。タオルを凍結箇所に巻き、その上からゆっくりとお湯をかけることで、安全に解凍できます。

バーナー・ストーブで急加熱

ガスバーナーやストーブなどの火器を使って凍結した水道管を直接炙ったり、急激に温めたりするのは非常に危険です。水道管が破裂する恐れがあるだけでなく、火災につながるリスクもあります。

水道管の周囲には、可燃性の断熱材や木材が使われていることがあり、火器の熱で引火する可能性があります。特にガスバーナーのように高温の炎を直接当てると、金属製の配管であっても局所的に過熱され、変形や破損の原因になります。塩ビ管であれば、簡単に溶けたり燃えたりしてしまいます。

さらに、作業中に火花が飛んだり、周囲の物に引火したりする危険性も高くなります。換気の悪い場所で火器を使えば、一酸化炭素中毒のリスクまで伴います。

凍結した配管を安全に解凍するには、火器ではなく、ドライヤーの温風を少し離れた場所からゆっくり当てる、またはぬるま湯を使うなど、低リスクな方法を選びましょう。

ハンマーで叩く/無理に曲げる

凍結した水道管にハンマーなどで衝撃を与えて氷を砕こうとしたり、固くなった配管を無理に元の形へ戻そうとする行為は、破損の原因になるため避けましょう。

凍った配管の内部では、水が氷になり膨張しています。そのため、常に内側から圧力がかかっている状態です。このような状況では、水道管は通常よりもはるかに脆く、わずかな衝撃にも耐えられなくなっています。ハンマーで叩くと、その振動で簡単にヒビが入ったり、配管自体が割れてしまう可能性があります。また、無理に曲げることで金属疲労や応力が集中し、破損リスクが一気に高まります。

特に築年数が古い住宅や、すでに腐食が進んでいる配管では、わずかな力でも破損を引き起こすことがあります。水道管が凍ってしまった場合は、決して力任せに対応せず、ドライヤーやタオルで包んでぬるま湯をかけるなど、ゆっくりと熱を伝える方法で解凍を進めてください。

凍結により水道管が破裂したときの対処法

凍結により水道管が破裂したときの対処法を紹介します。

破裂時の応急処置の方法

水道管が破裂したときは、水道の元栓をすぐに閉めてください。水漏れを最小限に抑えられます。家電や電気機器を水から避けるように安全な場所に移動させましょう。電気機器が水に触れると感電や故障のリスクがあるからです。

移動させたら水漏れ箇所にタオルや布を巻きつけて応急処置を行ってください。水が広がるのを防げます。室温を上げて水道管の温度を上げる方法もおすすめです。ヘアドライヤーや温風機を使用すると効果があります。

可能であれば専門業者に連絡することがおすすめです。プロの修理業者に依頼することで、確実に修理を行えます。

破裂した水道管の修理方法

水道管の破裂箇所を確認し、損傷の程度を把握しましょう。破裂部分を切り取り、新しいパイプを接続します。接続部分はしっかりとシールテープで巻き、水漏れを防ぐようにしてください。

修理が完了したら、水道の元栓を開けて漏れがないか確かめます。水漏れがないことを確認できたら、修理は完了です。ただし、必要に応じて専門業者に再確認を依頼することをおすすめします。専門家の再確認を受けることで、安心して水道を使用することが可能です。

DIY解凍フローチャート

水道管が凍結してしまっても、慌てる必要はありません。正しい手順を踏めば、自分で安全に解凍できる場合もあります。ただし、誤った方法を使うと水道管が破裂する恐れがあるため、慎重に進めることが大切です。

- ステップ①元栓 → ②凍結位置確認 → ③安全な解凍

- 作業時間の目安と判断ポイント

- 失敗した場合の次善策(業者呼び出し基準)

ステップ①元栓 → ②凍結位置確認 → ③安全な解凍

水道管が凍結してしまったら、まずは落ち着いて、次の手順に沿って対処しましょう。安全を確保しながら、被害の拡大を防ぐことが大切です。

ステップ①:凍結している場所を確認する

- ステップ①

- 家中の蛇口を順番に開けて、水が出ない範囲から凍結箇所を特定します。

- 理由

- 凍結位置を把握することで、効率よく解凍作業を進められます。

- 具体例

- 1ヶ所の蛇口だけが使えない場合は、その付近の配管が凍っている可能性が高いです。すべての蛇口から水が出ない場合は、水道メーター周辺や屋外の露出配管など、広範囲で凍結している可能性があります。

ステップ②:水道の元栓を閉める

- ステップ②

- 解凍作業に入る前に、水道の元栓(止水栓)を必ず閉めてください。

- 理由

- 凍結によってすでに配管が破裂している場合、解凍時に一気に水が噴き出して室内が水浸しになる恐れがあります。

- 具体例

- 戸建て住宅では、元栓は敷地内のメーターボックス内に設置されていることが多く、マンションでは玄関横のパイプスペース内にあるケースが一般的です。あらかじめ場所を把握しておくことをお勧めします。

ステップ③:安全な方法でゆっくりと解凍する

- ステップ③

- 凍結した配管に対して、安全な方法で少しずつ熱を加えながら解凍します。

- 理由

- 急激な加熱は配管の破損につながる恐れがあるため、慎重に進めることが大切です。

- 具体例

- ぬるま湯を使う: 凍結箇所にタオルや布を巻き、人肌程度(30〜40℃)のぬるま湯を上からゆっくりとかけます。熱湯の使用は避けてください。

ドライヤーの温風を当てる: 凍った部分から15cm以上離して、ドライヤーの温風を当てます。狭い範囲に集中しないよう、全体的に温めてください。

カイロや蒸しタオルを使う: 凍結部分に使い捨てカイロを貼ったり、蒸しタオルを当てたりして徐々に温めます。

室温を上げる: 室内の配管が凍っている場合は、暖房で部屋全体の温度を上げて自然に解凍されるのを待つのも有効です。

作業時間の目安と判断ポイント

水道管の凍結を自分で解凍する際には、作業にかかる時間の目安と、どのタイミングで専門業者へ依頼すべきかを把握しておくことが大切です。

解凍にかかる時間の目安

凍結している場所や範囲によって異なりますが、解凍には一般的に30分〜数時間ほどかかることが多いです。安全に解凍するためには、急激に熱を加えるのではなく、時間をかけてじっくりと温めることが大切です。無理に急いで加熱すると、配管の破損など二次被害につながる恐れがあります。

- 蛇口付近など狭い範囲の凍結であれば、30分〜1時間程度で解凍できるケースが多いです。

- 屋外や地中など広範囲が凍結している場合は、数時間以上かかることもあります。状況によっては、自力での対応が難しく、専門業者への依頼が必要になることもあります。

業者に依頼すべきか判断するポイント

自分で解凍を試しても改善しない場合や、対応が難しいと感じたときは、早めに専門業者へ相談することをおすすめします。無理に作業を続けると、水道管が破裂するリスクがあります。さらに放置すれば被害が拡大する恐れもあるため、早期対応が重要です。

- 安全な方法で1〜2時間試しても改善しない

- 凍結箇所が分からない、または広範囲に及ぶ

- 解凍中に異音がする、水漏れが見られる

- 時間に余裕がない、または作業に不安がある

- 水道メーターが凍結している、ガラスが割れているなど異常が確認された

上記のようなケースでは、無理せず冷静に対処することが大切です。専門業者は専用機器を使い、安全かつスピーディーに解凍作業を進めてくれます。自力での対応に限界を感じたら、早めの依頼が賢明です。

失敗した場合の次善策(業者呼び出し基準)

DIYで解凍作業を行ってもうまくいかない場合や、状況が悪化してしまった場合は、迷わず専門の水道業者へ依頼するのが確実です。事前に、どのような状況で業者を呼ぶべきか判断基準を知っておくと、冷静に対応できます。

業者に依頼すべき具体的なケース

DIYでの対処が難しい場合や、作業に危険が伴うと判断される場合は、専門の水道業者に依頼するのが適切です。プロは凍結した配管の状態を正確に見極め、安全かつ迅速に解凍・修理を行う技術と知識を備えています。無理に自分で対応すると、かえって症状を悪化させる可能性もあります。以下のような状況に当てはまる場合は、業者への連絡を検討しましょう。

- 数時間試してもまったく水が出ない

- 凍結箇所が特定できない、または範囲が広い

- 配管にひび割れや破損が見られる、水漏れが始まっている(この場合はすぐに元栓を閉めてください)

- 水道メーターが凍結または破損している

- 床下や壁の中など、手の届かない場所で凍結している可能性がある

- 作業中に危険を感じる、自分では対応できる自信がない

- 毎年凍結が発生しており、根本的な対策が必要だと感じている

これらのケースでは、自力での対処は避け、信頼できる水道業者に相談することをおすすめします。業者に連絡する際は、「いつから凍結しているか」「試した対策」「水漏れの有無」などの状況を具体的に伝えると、より迅速で的確な対応が期待できます。

凍結による水道管破裂の修理費用

凍結による水道管破裂の修理費用を紹介します。

修理費用の相場

修理費用の相場は、修理の複雑さや範囲によって異なります。基本的な修理費用は約2万円から始まり、場合によっては10万円以上になることもあります。修理の内容や範囲が異なるためです。

単純なパイプの修理であれば、約2万円から5万円程度で済むことが多いです。しかし、配管全体の交換が必要な場合や部品の交換や追加作業が発生する場合は、費用が高くなります。

- 単純なパイプの修理:2万円から5万円

- 複雑な修理や広範囲な修理:5万円から10万円

- 配管全体の交換:10万円以上

水道管の破裂修理費用は、発生する作業内容によって大きく変わることがあります。修理業者に見積もりを依頼し、具体的な費用を確認することがおすすめです。

保険で補償されるケース

水道管が凍結して破裂した場合、修理費用が高額になることが多いです。しかし、火災保険や家財保険が適用される場合があります。火災保険が適用されるケースでは、水漏れや水災による損害もカバーされることが多いです。自然災害特約が追加されていると、さらに補償範囲が広がります。

冬の厳しい寒さによって水道管が凍結し、破裂した場合、保険で補償されることがよくあります。火災保険や家財保険には、住宅の構造や設備に対する損害も含まれていることがあるためです。保険に加入していると、修理費用の一部または全額を保険会社が負担してくれる場合があります。

あらかじめ保険内容を確認しておくことで、万が一の際に迅速に対処できます。保険の適用範囲を確認することは、予期しない出費を防ぐために非常に重要です。

業者選定と見積りのチェックポイント

水道管の凍結トラブルが発生した際、業者に依頼するかどうかは重要な判断です。しかし、いざ依頼するとなると「どこに頼めばいいのか」「費用は適正なのか」と不安になる方も多いはずです。そこでこの記事では、信頼できる業者を見極め、納得できる費用で修理を依頼するためのチェックポイントをわかりやすく解説します。

- 「水まわり専門業者」と「リフォーム業者」の違いとは?適切な業者選びのポイントを解説

- 出張費・夜間料金・保証期間は事前に必ず確認を

- 相見積もりの依頼テンプレートと丁寧な断り方の例

「水まわり専門業者」と「リフォーム業者」の違いとは?適切な業者選びのポイントを解説

水道管の凍結トラブルを解決するには、「水まわり専門業者」と「リフォーム業者」のどちらに依頼すべきか、迷う方も多いのではないでしょうか。それぞれの特徴を理解することで、状況に合った最適な選択ができます。どちらにもメリット・デメリットがあるため、目的や緊急性に応じて判断することが大切です。

水まわり専門業者の特徴

水まわりに特化した業者は、水漏れや配管トラブルなどの対応を専門としています。地域密着型のケースが多く、迅速な対応が期待できる点が強みです。

メリット

- 凍結による水道管トラブルへの知識と経験が豊富

- 夜間や休日でも駆けつけてくれる場合がある

- 解氷に必要な専用機材や道具を保有していることが多い

デメリット

- 被害が広範囲に及ぶ場合や、建物の修繕が必要なケースではリフォーム業者の併用が必要になることもある

リフォーム業者の特徴

住宅全体の修繕や改装を扱うリフォーム業者も、水道管の交換や修理に対応しています。凍結対策を含む大規模な施工を検討している方に向いています。

メリット

- 水道管の修理だけでなく、壁や床の補修なども一括して対応できる場合がある

- 断熱工事など、凍結を防ぐための根本的な対策についても相談できる

デメリット

- 水まわり専門業者と比べて、緊急対応のスピードが遅い場合がある

- 凍結解氷といった小規模作業のみでは、割高になることがある

業者選びは状況に合わせて

すぐに解凍作業だけをお願いしたい場合は、水まわり専門業者が適しているケースが多くあります。一方で、凍結を何度も繰り返している、断熱対策も同時に検討したいといった場合には、リフォーム業者の方が相談しやすいでしょう。

それぞれの業者のホームページや口コミ、対応エリア、サービス内容を比較し、自分に合った業者を見極めることが重要です。

出張費・夜間料金・保証期間は事前に必ず確認を

水道管の凍結修理を業者に依頼する際は、見積書の内容を細かくチェックすることが大切です。特に、基本料金以外に発生する可能性のある追加費用や、作業後の保証内容については、あらかじめ明確にしておきましょう。疑問点があれば、契約前に業者へ質問し、納得できるまで説明を受けるようにしましょう。

見積書で確認すべき主な項目

- 基本料金:作業の内容に応じた基本的な費用。

- 出張費:現場までの移動にかかる費用。無料の業者もありますが、距離や地域によって異なる場合があります。

- 夜間・早朝・休日料金:営業時間外に依頼した場合に発生する追加料金。

- 部品代:水道管やパッキンなど、部品交換が必要になった際の費用。

- 追加作業費:想定外の作業が発生した場合にかかる費用。どのようなケースで発生するかを事前に確認しておきましょう。

- 諸経費:駐車場代や交通費など、その他の費用。

- 合計金額(税込):上記すべてを含んだ最終的な支払金額。

保証期間と見積書の確認はトラブル防止の基本

修理を依頼する際は、作業後の保証期間とその内容を必ず確認しておきましょう。

万が一、修理後に同じトラブルが再発した場合でも、保証内容によって無償対応や割引対応を受けられることがあります。保証期間は業者ごとに異なりますが、おおむね数ヶ月から1年程度が一般的です。ま保証の適用範囲が「施工箇所のみ」なのか、「関連部品まで含まれる」のかといったカバー範囲もしっかり確認しておくと、いざというときに慌てず対応できます。

さらに、見積内容は必ず書面で受け取ることが大切です。口頭だけでは後々のトラブルにつながる可能性があります。加えて、複数の業者から見積もりを取る「相見積もり」を行うことで、費用相場がつかみやすくなり、対応内容や価格に納得したうえで業者を選べます。信頼できる業者を見極めるためにも、見積書の内容を比較検討することは欠かせません。

相見積もりの依頼テンプレートと丁寧な断り方の例

水道管が凍結して修理が必要になった際は、複数の業者から見積もりを取る「相見積もり」が有効です。料金の妥当性やサービスの違いを把握し、自分にとって最適な業者を選ぶ手助けになります。

相見積もり依頼のテンプレート(メール・電話用)

件名:水道管凍結修理の見積もり依頼について

株式会社〇〇 御中

〇〇様(担当者名がわかる場合)

お世話になっております。〇〇(氏名)と申します。

現在、自宅の水道管が凍結しており、修理の見積もりをお願いしたくご連絡いたしました。

以下の内容をご確認いただき、対応可能であれば出張費を含めた概算見積もりとご対応可能な日時をご連絡いただけますと幸いです。

- 状況:(例:昨夜からキッチンの蛇口から水が出ず、屋外の配管が凍結していると思われます)

- **住所:**〒XXX-XXXX 〇〇県〇〇市〇〇町X-X-X

- *連絡先:**XXX-XXXX-XXXX(電話) / xxxx@xxxx.com(メール)

- 訪問希望日時:(例:〇月〇日 午前中、またはご都合の良い日時)

何卒よろしくお願い申し上げます。

〇〇(氏名)

業者への丁寧な断り方の例文

件名:水道管凍結修理の見積もりについて(〇月〇日)

株式会社〇〇 御中

〇〇様

先日は、水道管凍結修理について迅速にお見積もりをご提示いただき、誠にありがとうございました。

社内で検討を重ねた結果、今回は別の業者様へ依頼することといたしました。

ご多忙の中ご対応いただきましたにもかかわらず、このような結果となりましたこと、心よりお詫び申し上げます。

今後またご相談させていただく機会がございましたら、何卒よろしくお願い申し上げます。

〇〇(氏名)

相見積もりは失礼にあたらない

複数の業者に見積もりをお願いすることは、決して失礼ではありません。「何社かに見積もりを依頼しています」と正直に伝えて問題ありません。

また、断る際は感謝の気持ちをしっかり伝えることで、相手への敬意を示すことができ、トラブルの予防にもつながります。

法律・保険でカバーできる範囲と注意点

水道管が凍結して破損した場合、状況によっては火災保険などで修理費用が補償されることがあります。加入している保険の内容によって対応が異なるため、あらかじめ補償範囲を確認しておくことが大切です。賃貸物件にお住まいの方は、大家さんや管理会社との連携も重要です。自己判断で修理を依頼すると、トラブルに発展する恐れもあります。

- 住宅火災保険と水濡れ補償の違い

- 賃貸の場合の大家・管理会社への報告義務

- 水道管凍結の放置で罰則・修繕義務が発生するケース

住宅火災保険と水濡れ補償の違い

住宅の火災保険には、「水濡れ補償」や「水道管修理費用補償」といった特約が付いている、もしくはオプションで追加できるケースが多くあります。これらの特約によって、水道管の凍結による被害が補償対象となる可能性があります。ただし、補償内容や適用条件は契約によって異なります。まずはご自身の保険証券を確認して、対象範囲を把握しておきましょう。

水濡れ補償とは

水濡れ補償とは、給排水設備のトラブルや他の住戸からの漏水によって生じた損害を補償する保険です。たとえば、水道管の凍結によって破裂が起きた場合、床や壁、家具などが水に浸かる被害が発生します。水濡れ補償は、そうした被害に対して保険金が支払われる制度です。

- 凍結で破裂した水道管から水が漏れ、フローリングが傷んで張り替えが必要になったケース

- 漏水した水が階下に流れ込み、下の階の住人の家具や家電に損害を与えたケース(このような場合は、個人賠償責任保険が適用されることもあります)

水道管修理費用補償とは

(保険会社によっては「凍結水道管修理費用保険金」など、名称が異なる場合があります)建物内の専用水道管が凍結により損壊し、修理を行った際に発生する費用を補償する制度です。水道管自体が破損したケースでは、その修理費用が保険の対象となります。

- 凍結による破裂で損傷した配管の交換費用

- 凍結した水道管を解凍する作業費用(契約内容により補償対象外となる場合あり)

保険適用に関する注意点

水道管が凍結しただけで水が出ないといった症状では、通常、補償対象外となる場合が多くあります。あくまで、凍結の結果として管が破損し、実際に被害が発生したケースが対象となります。また、老朽化による水道管の破損については、補償の対象外とされることがあります。詳細は、契約している保険会社や代理店に事前に確認しておくことをお勧めします。

賃貸の場合の大家・管理会社への報告義務

賃貸マンションやアパートに住んでいる場合、水道管の凍結や破裂、水漏れといったトラブルが発生した際は、速やかに大家さんや管理会社へ連絡する必要があります。自己判断で業者を手配したり、そのまま放置したりすると、予期せぬトラブルや費用負担につながるおそれがあるため注意が必要です。

なぜすぐに報告すべきか?

賃貸物件での水まわりトラブルは、まず管理会社や大家さんに連絡することが基本です。

- 修理費の負担者が異なるため

- 賃貸契約では、建物の設備に関する修繕費用は原則として貸主(大家さん)が負担するケースが一般的です。借主が自己判断で業者に依頼すると、費用の返金を受けられないことがあります。

- 指定業者の利用が求められる場合があるため

- 管理会社によっては、提携している修理業者の使用が義務付けられていることがあります。無断で他の業者に依頼すると、トラブルに発展する可能性があります。

- 被害の拡大を防ぐため

- 凍結によって水道管が破裂すると、室内や他の部屋まで水漏れが広がるリスクがあります。早めに連絡することで、被害の拡大を食い止めることができます。

こんなときはすぐに連絡を

- 蛇口をひねっても水が出ない(凍結の可能性あり)

- 自力で解凍しても改善しない

- 水漏れを発見した(※元栓を閉め、ただちに管理者に連絡)

報告を怠るとどうなる?借主が負うリスクと責任

自己判断で修理を行ったり、管理会社への報告を怠った場合は、借主側に責任が発生する可能性があります。

- 善管注意義務違反と判断される可能性がある

- 借主には「善良なる管理者の注意義務」があり、賃貸物件を適切に管理する責任があります。万が一、水漏れや設備の異常があったにもかかわらず連絡をしなかった場合、この義務に違反しているとみなされ、修理費の負担を求められることがあります。

- 被害が拡大すると損害賠償の対象になることも

- 異常を放置していたことで被害が広がり、下の階や隣室に影響が出た場合、借主に対して損害賠償を請求される事例もあります。小さなトラブルが大きな責任につながることがあるため、早めの対応が重要です。

トラブル事例

- 管理会社に無断で業者を呼び、修理費が高額になったが全額自己負担となった

- 漏水に気づきながら報告せず、階下の住民から損害賠償を請求された

契約書を事前に確認しておく

賃貸借契約書には、設備の不具合時の報告義務や修理ルールが明記されているのが一般的です。入居時やトラブル前に内容を把握しておくことが重要です。

緊急時でもまずは連絡を

たとえ急を要する状況でも、自己判断で行動せず、必ず大家さんや管理会社に連絡し、指示を仰ぐのが原則です。事前の報告と適切な対応が、不要なトラブルや余計な出費の回避につながります。

水道管凍結の放置で罰則・修繕義務が発生するケース

水道管の凍結を放置したり、不適切な対応をして被害を拡大させたりすると、法的な責任や修繕義務が発生することがあります。特に集合住宅では、他の住民にも迷惑をかける可能性が高いため、適切な対応が必要です。

自己の過失や契約違反による損害

賃貸契約で定められた「善管注意義務(借りているものを注意深く管理する義務)」や分譲マンションの管理規約に違反すると、責任を問われる場合があります。

- 賃貸物件のケース

- ⚪︎ 凍結対策を怠って水道管が破裂し、室内に大きな被害を与えた場合(善管注意義務違反)。

⚪︎ 水漏れに気付いていたにも関わらず、放置して被害を拡大させた場合。 - 分譲マンションのケース

- ⚪︎ 自室の水道管凍結が原因で階下や共用部分に水漏れが起きた場合(他の所有者や管理組合への損害賠償責任)。

⚪︎ 管理規約で決められた凍結防止対策を怠った場合。 - 一般的なケース

- ⚪︎ 故意に水道管を壊した場合(器物損壊罪になる可能性あり)。

⚪︎ 間違った解凍方法で火災を起こした場合(失火責任)。

これらの場合、破損した箇所の修理費だけでなく、水漏れによって他の部屋に与えた損害の修理費や、家具・家電などの弁償費用がかかる可能性があります。水道管の凍結は「水が使えなくなる」だけでなく、大きな経済的リスクも伴います。日頃から適切な予防と迅速な対応を意識して行いましょう。

水道管の凍結よくある質問

冬場に多くの家庭で発生する水道管の凍結。ここでは、よくある質問とその対策を詳しく解説します。

- 夜間だけでなく、日中も気温が氷点下になった場合はどうすればいい?

- タオルや断熱材が手元にないときの応急処置は?

- 断熱材や凍結防止ヒーターを選ぶときのポイントは?

- 専門業者に頼むべきか自力で対処すべきかの判断基準は?

夜間だけでなく、日中も気温が氷点下になった場合はどうすればいい?

日中でも気温が氷点下になる場合は、以下の対策を実施しましょう。

- 蛇口を少し開けて水を流す

- 水道管内の水が停滞すると凍結しやすくなるため、微量の水を流し続けることで凍結を防ぎます。流量は「チョロチョロ」と出る程度で十分です。

- 水道管の保温対策を強化

- 露出している水道管には、タオルや断熱材を巻きつけ、その上からビニールで覆うことで保温効果を高められます。

- メーターボックスの保温

- メーターボックス内に新聞紙や布を詰めておくことで、冷気の影響を軽減し凍結を予防できます。

タオルや断熱材が手元にないときの応急処置は?

手元に専用の断熱材がない場合でも、以下の方法で応急処置が可能です。

- 新聞紙を活用

- 新聞紙を水道管に巻きつけるだけでも一定の断熱効果があり、冷気から守ることができます。

- ビニール袋を利用

- 布や新聞紙をビニール袋に入れ、それを水道管にかぶせることで簡易的な保温が可能になります。

- ぬるま湯をかける

- 凍結が始まっている場合は、ぬるま湯(40℃程度)をゆっくりとかけることで氷を溶かせます。ただし、熱湯をかけると水道管が破損する恐れがあるため注意が必要です。

断熱材や凍結防止ヒーターを選ぶときのポイントは?

水道管の凍結対策として、断熱材や凍結防止ヒーターを導入する際は、以下のポイントを考慮しましょう。

- 適切なサイズを選ぶ

- 水道管の太さに合った断熱材を選ばないと、十分な効果を得られません。

- 耐久性を確認する

- 屋外で使用する場合は、耐水性・耐候性に優れたものを選びましょう。特に寒冷地では、長期間使用できる耐久性のあるものが望ましいです。

- 電源の有無をチェック

- 凍結防止ヒーターを選ぶ際は、電源が必要なタイプかどうか確認しましょう。サーモスタット付きのものは、温度が下がると自動で作動するため便利です。

専門業者に頼むべきか自力で対処すべきかの判断基準は?

水道管の凍結は、自力で対処できる場合もありますが、以下のケースでは専門業者に依頼するのが安全です。

- 広範囲で凍結している場合

- 一部分のみの凍結であれば自力で解決できることもありますが、複数の箇所が凍結している場合は業者に依頼する方が確実です。

- 水道管の破損が疑われる場合

- 凍結により水道管が破裂している可能性がある場合は、修理が必要になるため、早急に専門業者に連絡しましょう。

- 対処方法がわからない場合

- 凍結に関する知識や経験がない場合は、無理に対処しようとせず、専門業者に相談するのが賢明です。

まとめ

水道管の凍結は、適切な知識と対策で未然に防げます。冷え込む季節には、屋外や断熱材が不十分な場所の水道管を注意深く観察し、保温対策を施すことが重要です。

水道管は0°C以下で凍結し、破損のリスクが高まります。水道管が凍結してしまった場合は、速やかに凍結箇所を特定し、タオルとぬるま湯を用いて解凍してください。迅速に処置すれば、被害を最小限に抑えられます。

以下を活用すると、水道管の凍結予防が可能です。

- 断熱材の使用

- 保温対策

- 蛇口を少し開けておく

- 給水管の水抜き

- 防止用ヒーターの利用

適切な予防策を講じることは、安心して水道を使い続けるために必要不可欠。日頃の予防策と、正しい対処法を知り、冬の水トラブルを回避しましょう。