広告

給湯器の電源はつけっぱなしにすべきか、消すべきかについて悩む人は多くいます。この記事では、給湯器の電源管理についての基本知識や、電源をつけっぱなしにするメリットとデメリットを解説します。記事を読めば、適切な状況での電源管理の方法がわかり、光熱費の節約と安全の確保が可能です。

給湯器の電源に関する基礎知識

給湯器の電源に関する基礎知識を解説します。

給湯器の電源の役割

給湯器の電源は、給湯器が水を温めるためのエネルギーを供給しています。電源により、安全装置や制御装置が適切に動作し、温度調節機能やタイマー機能などの利用が可能です。給湯器本体に電気信号を送り、正常な運転をサポートしています。故障時の早期発見や、警報システムの作動のためにも重要です。

安全な水の供給を確保するためには、電源の管理が欠かせません。

給湯器の種類と電源の関係

給湯器の種類によって使用する電源の種類や必要な電力量が異なり、自宅の環境に合った製品を選ぶ必要があります。主な製品と電源の関係を以下にまとめます。

- ガス給湯器

- 都市ガスまたはプロパンガスが燃料です。点火や制御のために、一般家庭の100V電源が必要です。

- 電気給湯器

- 100Vまたは200Vの電源を使用し、電気のみで給湯を行います。

- 給湯・暖房併用型給湯器

- 暖房と給湯両方を行うため、電源の要件が厳しくなる場合があります。

- ヒートポンプ給湯器(エコキュート)

- 高効率であるものの200Vの専用電源が必要です。

- ソーラー給湯器

- 太陽熱を利用しますが、ポンプや制御システム用に電源が欠かせません。

給湯器の電源をつけっぱなしにするメリット

給湯器の電源をつけっぱなしにするメリットは、以下のとおりです。

- いつでも使える

- 起動時間を短縮できる

いつでも使える

給湯器の電源をつけっぱなしにすると、いつでもすぐに温水を使用できます。急な来客時や忙しい朝でも、待ち時間なくお湯を利用することが可能です。家族が多い場合や来客が多い家庭では、特に便利です。生活リズムが不規則な場合でも、時間を気にせず必要なときに温水を利用できるため、生活の質を高められます。

起動時間を短縮できる

給湯器の電源をつけっぱなしにすると、初期加熱にかかる時間とエネルギーを節約できます。使用頻度が高い場合、待機状態にしておくことで、必要なときにすぐお湯が使えて便利です。寒冷地では、給湯器の内部の凍結を防ぎ、故障のリスクの低減も期待できます。

一度温めたお湯を保持すると、給湯器のエネルギー効率が向上する場合もあります。

給湯器の電源をつけっぱなしにするデメリット

給湯器の電源をつけっぱなしにするデメリットは、以下のとおりです。

- 光熱費が増加する

- 火事のリスクが高まる

- 故障の原因になる

- 寿命が縮まる

光熱費が増加する

給湯器の電源を常に入れておくと、一定の温度を保つために継続的にエネルギーを消費し、光熱費が上昇します。寒い季節や寒冷地での使用時には、高温を維持するためにより多くのエネルギーが必要です。光熱費の増加につながり、月々の支払いも高くなります。

火事のリスクが高まる

給湯器の電源を常時つけたままにしておくと、内部のコンポーネントが連続して高温状態になり、火災のリスクが高まります。配線や接続部分の劣化が進み、ショートや発火が起こりやすい状態です。電源が入ったままの状態で異常運転や故障が発生すると、火災につながります。

故障の原因になる

給湯器の長時間使用による電子部品の加熱が、故障の直接的な原因となる場合があります。継続的に高い負荷がかかると、部品の老朽化が早まるためです。電気接続部が劣化したり、ショートを起こしたりする場合もあります。機械的な摩耗も発生しやすい状態です。故障を避けるためには、適切な使用と管理が求められます。

寿命が縮まる

給湯器の電源を常につけたままにすると、部品の摩耗が早まり、熱ストレスや電気部品の劣化が進行しやすくなります。故障のリスクを高めるだけでなく、修理や部品交換のコストも増加する傾向です。定期的なメンテナンスの頻度も増え、長期的に見ると経済的な負担も大きくなります。

» ニーズに合わせて選ぶ!給湯器の交換費用の相場とコストを抑えるコツ

頻繁な電源のオンオフによる影響と対処法

節電を意識するあまり給湯器の電源を頻繁にオンオフすると、意外な故障やトラブルを招くことがあります。どのような影響があるのか、具体的な対処法とともに確認しましょう。

- 部品の摩耗・故障リスクについて

- 電源再投入時のトラブル事例

- メーカー保証・修理対応の注意点

部品の摩耗・故障リスクについて

給湯器の電源を頻繁にオンオフすると、内部の部品に大きな負担がかかります。点火装置やポンプ類は、起動するたびに作動し、そのたびに熱や物理的なストレスを受けるためです。この繰り返しにより、給湯器の寿命が短くなり、故障のリスクも高まってしまいます。

特に、点火プラグやバルブ、内部ファンなどの部品は摩耗しやすくなります。通常よりも電源を何度も操作することで、修理や部品交換の頻度が増える可能性もあります。必要以上に電源を切り替えるよりも、ある程度まとめて使用する方が効率的な場合もあることを覚えておきましょう。部品への負荷を減らすことは、給湯器全体を長持ちさせるポイントです。電源操作の頻度やタイミングを見直すことで、トラブルの予防につながります。

電源再投入時のトラブル事例

給湯器の電源を頻繁に切ると、再度電源を入れたときにエラーコードが表示されたり、点火不良が起きやすくなります。これは、給湯器が正常に起動するまでに時間がかかったり、内部のセンサーが誤作動を起こす場合があるためです。急な再加熱によって内部に温度差が生じ、部品に想定以上の負荷がかかることも原因の一つです。

よくあるトラブルとしては、エラー表示が出る、設定した温度にお湯がならない、ポンプが動かないといった症状があります。慌てて何度も電源を入れ直すと、かえって状況が悪化する恐れがあります。

対処法としては、一度電源を切って数分ほど待機し、その後取扱説明書に従って再起動するのが基本です。もし症状が改善しない場合は、無理に使用を続けず、メーカーや専門業者へ相談してください。安全を最優先に考え、早めの修理依頼を検討することをおすすめします。

メーカー保証・修理対応の注意点

電源の頻繁なオンオフが原因で故障した場合、メーカー保証の対象外となることがあります。これは、取扱説明書に「推奨されない使用方法」と記載されているケースでは、ユーザーによる不適切な使用と判断される可能性があるためです。保証が適用されない場合、修理費用は自己負担となり、高額になることもあるので注意が必要です。

あらかじめ保証内容を確認しておくことはとても大切です。メーカーによって保証期間や対応範囲が異なり、修理を依頼する際の手続きにも違いがあります。突然給湯器が動かなくなっても慌てないよう、購入時の保証書や関連書類は必ず保管しておきましょう。不明点がある場合は、できるだけ早くメーカーの窓口に問い合わせることをおすすめします。

給湯器の電源をつけっぱなしにするべき状況

給湯器の電源をつけっぱなしにするべき状況は以下のとおりです。

- 頻繁に使用する場合

- 寒冷地で使用する場合

- 特定の機種の場合

給湯器の使用状況や住環境に合わせた電源管理を行うと、効率良く長寿命を保てます。

頻繁に使用する場合

頻繁にお湯を使用する家庭や施設では、電源を常に入れておくと、快適に利用できます。大家族やゲストハウス、ホテルなど、短時間で多くの人がお湯を必要とする場面では特に効果的です。料理や清掃など、連続して熱水を必要とする業務用途にも適しています。

利用のピークが予測できる場合、電源を入れておくことで迅速な対応が可能です。

寒冷地で使用する場合

寒冷地で給湯器を使用する際は、電源のつけっぱなしがおすすめです。給湯器が凍結すると配管が破裂するリスクがあり、修理に高額なコストがかかります。電源を常につけたままにすると、給湯器内の水が凍るのを防ぎ、いつでも即座に温水を使用できます。

凍結予防機能付きの給湯器の使用や、エネルギー効率の良い設定で、光熱費の増加の抑制が可能です。工夫すれば、寒冷地でも快適かつ経済的に過ごせます。

» 寒さの厳しい冬も安心!給湯器の凍結を防ぐ方法と応急処置

特定の機種の場合

特定の給湯器モデルでは、電源を常時入れておく必要があります。設計上の特性により、一度電源を切ると再起動に時間がかかる場合があるためです。継続して熱を保持することで、エネルギー利用を効率化する給湯器も存在します。一部の高効率給湯器は、電源を切ると設定や履歴がリセットされため、注意が必要です。

給湯器の電源を切る・切らないを判断するポイン

給湯器の電源を頻繁に切るべきか、あるいはつけっぱなしが良いのかは、家庭環境や生活習慣によって異なります。ライフスタイルや光熱費への影響、メーカー推奨を踏まえたポイントから最適な判断方法を見ていきましょう。

- ライフスタイル別の電源管理チェック

- 光熱費シミュレーションの考え方

- 機種やメーカーの推奨を確認する

ライフスタイル別の電源管理チェック

給湯器の電源管理は、ライフスタイルに応じて最適な方法を選ぶことが大切です。単身世帯と大家族ではお湯の使用頻度が異なり、在宅時間にも差があるためです。例えば、一人暮らしで使用時間が限られている場合は、使わないときに電源をこまめに切ることで光熱費の節約につながります。一方、家族が多く頻繁にお湯を使う家庭では、電源を常時オンにしておいたほうが、無駄なエネルギー消費を抑えやすくなります。

以下に、一人暮らし・共働き・高齢者のいる家庭など、代表的なライフスタイル別の電源管理のポイントをまとめました。ご自身の生活に近いケースを参考にしてください。

| ライフスタイル | お湯の使用頻度 | 電源管理のポイント |

| 一人暮らし | 少なめ | 外出が多い場合は電源をオフにすることで光熱費の節約効果が大きい |

| 共働き家庭 | やや少なめ | 不在時間が長いなら、こまめな電源オフを検討するのがおすすめ |

| 高齢者がいる家庭 | 多め | いつでもお湯が使える状態が安心。電源は常時オンがベター |

| 来客が多い大家族 | 非常に多い | お湯を使う頻度が高いため、電源を切るメリットは少ない |

それぞれの生活スタイルを把握することで、無駄な電源オンオフを避けられます。効率的に管理できれば、給湯器の負担も軽くなり、故障リスクも下げられます。たとえば、夜間や休日に使用が集中する家庭であれば、使用時間をまとめることでより効率よくお湯を使えます。自分の暮らしに合った電源管理をぜひ取り入れてみてください。

光熱費シミュレーションの考え方

給湯器の電源を切る場合と、つけたままにする場合では、光熱費にある程度の差が生じます。これは、電源が入っているあいだ、パイロットランプや自動保温機能がわずかでも電気やガスを消費し続けるためです。また、電源を何度もオン・オフすると、そのたびに再加熱や起動時にエネルギーを使うため、かえって光熱費が増えることもあります。

光熱費をシミュレーションする際には、1日にお湯を使う回数や使用時間の目安がポイントです。以下のフローチャートを参考に、給湯器の使用頻度をざっくり把握してみてください。

- 1日に10回以上お湯を使う場合は、電源は常にオンのままが効率的です

- 使用回数が5回以下なら、長時間家を空けるときに電源を切ると節約につながります

- 5~10回の間であれば、ライフスタイルに応じて柔軟に調整するのが賢明です

使用頻度が高いにもかかわらず、こまめに電源を切ってしまうと、再加熱や起動時のエネルギー消費により、結果として光熱費が増える可能性があります。どちらが節約になるかは、実際の使い方をもとにシミュレーションして判断しましょう。頻繁に使うのか、間隔を空けて使うのかを見極めることで、ムダのない給湯器の運用が可能になります。

機種やメーカーの推奨を確認する

給湯器は、タイプやメーカーによって適切な使用方法が異なります。これは、タンク式か瞬間式かによって構造や保温の仕組みが異なり、それに合わせた電源の管理方法が設定されているためです。たとえば、瞬間式の場合は必要なときにすぐ加熱する仕組みなので、電源のオン・オフを頻繁に行っても支障がないケースが多く見られます。

| 給湯器の種類 | 特徴 | 電源管理の目安 |

| タンク式 | 常にタンク内のお湯を保温する | 頻繁な電源オフは非効率なことが多い |

| 瞬間式 | 必要に応じて瞬時に加熱する | 使わない時間帯は電源オフも検討可能 |

取扱説明書には、「長期間使用しないときは電源を切る」「冬場は凍結防止機能を作動させるため電源を入れておく」などの注意事項が記載されていることが一般的です。こうした説明を無視すると、故障のリスクが高まる恐れがあります。給湯器を正しく使うためにも、まずは取扱説明書を確認し、ご自身の給湯器がどのタイプに該当するかを把握しておくことが重要です。不明な点がある場合は、メーカーのカスタマーサポートに相談して下さい。

給湯器の電源を切る方法と注意点

給湯器の電源を切る方法と注意点を解説します。

電源を切る手順

給湯器の電源を切る手順は、以下のとおりです。

- 給湯器の電源スイッチを見つける

- スイッチがオンか確認する

- スイッチをオフに切り替える

- 操作パネルの消灯を確認する

- 必要なら電源プラグをコンセントから抜く

電源を切るときの注意点

給湯器の電源を切るときは説明書を確認し、正しい操作方法を把握しましょう。電源スイッチの位置や操作方法は機種によって異なります。誤操作を避けるために、必ず説明書を確認してください。電源コードが正しく接続されているかを確認すると、予期せぬ問題の発生を防げます。

給湯器が動作していないかを確認してください。動作中の給湯器を停止させると、機器に損傷を与える可能性があります。シャワーやお風呂を使用中に電源を切ると、急激な水温の変化でやけどのリスクがあるため、注意しましょう。電源を切った後は、万が一の電気トラブルを防ぐために、電源プラグをコンセントから抜きます。

周囲の環境が安全か、湿気や水の侵入がないかの確認が必要です。急に電源を再び必要とする場合があるため、スムーズに再起動できるよう、手順を把握しておきましょう。定期的に専門家による点検を受けると、給湯器を長期間にわたって安全に使用できます。

給湯器の電源を上手に管理する方法

給湯器の電源を上手に管理する方法は、以下のとおりです。

- タイマー設定する

- 標準使用と高効率モードを活用する

タイマー設定する

タイマーを設定すると給湯器が必要な時間帯だけ稼働し、設定時間外は自動で電源がオフになります。エネルギーの無駄遣いを防げる点がメリットです。特に朝と夕方の使用が集中する家庭では、タイマー設定により、電気やガスの使用を効率的に管理できます。

不要な時間に給湯器が稼働しないため、火事などのリスクの軽減が可能です。誰でも簡単に設定できるよう、使いやすい操作画面のタイマーが付いたタイプを選びましょう。タイマー設定の活用は、家庭の安全性を高め、省エネにも効果的です。

標準使用と高効率モードを活用する

給湯器の効率的な使用には、標準使用モードと高効率モードの活用が不可欠です。2つのモードには以下の違いがあります。

- 標準使用モード

- 一般的な日常使用に適しており、適度なエネルギー消費で安定した給湯を提供します。

- 高効率モード

- エネルギー消費を抑えたいときに適しており、消費電力を低減しつつ必要な熱水を確保できます。

給湯器の設定を適切に管理すると、無駄なエネルギー消費を減らし、長期的な光熱費の節約が可能です。家族の在宅時間や使用頻度に合わせてモードを切り替えると、効率的に給湯器を利用できます。正しいモードの選択と設定は、給湯器の寿命を延ばすうえでも重要です。

» 給湯器の寿命と交換時期の見極め方を詳しく解説

給湯器の電源を安全に使うためのチェックポイント

給湯器の電源を安全に使うためのチェックポイントは、以下のとおりです。

- 電源コードやプラグの状態を確認する

- 給湯器の周辺環境を清潔に保つ

- 定期的なメンテナンスを行う

電源コードやプラグの状態を確認する

給湯器の電源コードやプラグは日常的な使用で損傷を受けやすい部分のため、状態をよく確認しましょう。コードにねじれや破損があると、内部の配線が露出し、火災や感電を引き起こすリスクがあります。プラグの緩みや差し込み部分の異常も、電力が不安定になり、給湯器の性能に影響を及ぼします。

焦げた臭いや変色が見られる場合は、電源周辺で過熱が発生している兆候です。定期的にコードやプラグの状態を目視で確認し、異常がある場合は直ちに使用を中止してください。すぐに専門業者に修理を依頼する必要があります。電源コードは目立たない部分に設置されていることが多いため、定期的な点検を習慣化しましょう。

給湯器の周辺環境を清潔に保つ

給湯器の近くに可燃物が置かれていると、火災のリスクが高まります。スプレー缶や揮発性の高い液体を給湯器周辺に置かないようにしてください。紙や布などの燃えやすいものを遠ざける配慮も重要です。給湯器の周囲にホコリやゴミがたまると通気口がふさがれ、燃焼効率の低下や一酸化炭素中毒のリスクが高まります。

定期的に給湯器の周辺を清掃し、清潔な環境を保ちましょう。安全性を確保するためには、設置場所全体を注意深く管理する姿勢が求められます。

定期的なメンテナンスを行う

給湯器を安全かつ効率的に使い続けるためには、定期的なメンテナンスが不可欠です。メンテナンスを行うと部品の劣化や燃焼効率の低下、不完全燃焼といった問題を未然に防げます。年に1回程度は専門業者に点検を依頼すると、内部の状態を詳細に確認できます。故障のリスクを軽減し、給湯器の寿命を延ばすことが可能です。

メーカーが推奨する点検スケジュールに従い、定期的なメンテナンスを実施しましょう。給湯器の長期的な安全性と効率性を保てます。

» 早期発見が大切!給湯器が壊れる前兆と適切な対処法、交換のタイミング

専門家やメーカーが推奨する安全な使い方

給湯器の安全で効率的な使い方を理解するには、専門家やメーカーが提供する情報が役立ちます。取扱説明書やプロへの相談を活用し、安全対策を万全にしましょう。

- 給湯器の取扱説明書を再確認

- プロに相談したい場合の連絡先や費用目安

給湯器の取扱説明書を再確認

給湯器を安全に、そして長く使用するためには、取扱説明書に記載された注意事項を改めて確認することが大切です。メーカーは安全性や耐久性を考慮した上で適切な使い方を推奨しており、それに従うことで故障や事故のリスクを軽減できます。設置場所や使用できる温度の範囲など、細かな条件も説明書に記載されていることが多く、見落とさず確認しておくことが重要です。

なお、説明書の内容は機種やシリーズによって異なります。たとえば、強制給排気型と自然排気型では、必要な換気の条件や点検の頻度が異なります。電源の切り方や適切なタイミングについても、機種ごとの最適な方法が示されている場合があります。初めて設置した給湯器や、引っ越し先に備え付けられている給湯器を使用する際は、必ず一度は説明書に目を通しておきましょう。

プロに相談したい場合の連絡先や費用目安

給湯器の電源トラブルや故障で困ったときは、専門の修理業者やメーカーのサポートに相談するのが確実です。自己判断で分解や修理を行うと、製品の保証が無効になる恐れや、かえって故障を悪化させるリスクがあります。専門業者に依頼すれば、正確な点検手順で原因を素早く突き止めてもらえます。さらに、修理や交換にかかる費用の見積もりもスムーズに提示してくれます。

点検だけで済む軽度な不具合であれば、数千円程度で修理できるケースもありますが、大きな部品交換が必要な場合は数万円以上かかることもあります。おおよその費用を知りたいときは、メーカーのカスタマーセンターや給湯器の修理専門業者に見積もりを依頼しましょう。

電話やメールでトラブルの状況を伝えることで、訪問費や修理費の目安を教えてもらえることがほとんどです。判断に迷ったときは、無理をせずプロに相談することが最善の方法です。

家庭環境に応じた給湯器の電源管理

給湯器の電源を「つけっぱなし」にするか、それとも必要に応じて「オフにする」かは、一人ひとりのライフスタイルや家族構成、さらに住んでいる地域の気候条件によって変わってきます。この記事では、家庭環境別の電源管理のポイントに加え、光熱費をより節約するためのコツを詳しく紹介します。ぜひ最後まで目を通して、あなたの家庭に合った方法を見つけてみてください。

- 家族構成・ライフスタイル別の電源管理

- 光熱費をさらに抑えるテクニック

- トラブルを防ぐためのチェックリスト

家族構成・ライフスタイル別の電源管理

一人暮らしや日中に家を空けがちな場合

- おすすめの電源管理

- ⚪︎ お湯を使うタイミングだけ電源をオン

⚪︎ 長時間外出する場合は待機電力を抑えるため、電源をオフ - 光熱費を抑えられる理由

- ⚪︎ 待機時の無駄なエネルギー消費を削減できる

⚪︎ 給湯器を起動する回数もそこまで多くないので、機器への負担が少ない

- タイマー機能の活用

- 外出が長時間にわたる場合は、給湯器に搭載されているタイマー機能を使い、必要な時間だけ運転するように設定しましょう。帰宅時間に合わせて運転開始すれば、余計な消費電力を抑えながらスムーズにお湯が使えます。

- エコモードの設定

- 多くの給湯器にある「エコモード」を活用するのがおすすめです。使わない時間帯は待機エネルギーを抑えつつ、必要なときには効率的にお湯を沸かせます。

家族の人数が多い、高齢者・小さなお子さんがいる場合

- おすすめの電源管理

- ⚪︎ お湯を使う機会が多いなら「基本的につけっぱなし」

⚪︎ 夜間や外出時だけ一時的に電源オフでもOK - 安全面のメリット

- ⚪︎ 子どもや高齢者がいつでもお湯を使える状態だと、火傷や転倒などのリスクを軽減

⚪︎ 電源をオフにする際は、誰も給湯器を使っていないことを確かめてから切る

- 適切な容量の給湯器を選ぶ

- 大人数でお湯を使う機会が多い家庭では、大きすぎず小さすぎない、ちょうど良い容量の給湯器を選ぶことが重要です。容量が過大だと無駄にエネルギーを消費し、逆に小さいとお湯切れを起こす可能性があります。

- 安全性を重視した温度管理

- 高齢者や小さなお子さんがいる家庭では、やけどを防ぐためにも温度設定を慎重に行いましょう。一般的には40〜42℃程度が推奨されることが多いですが、季節や使用状況に応じてこまめに調整するのがポイントです。

在宅ワークや自宅で過ごす時間が長い場合

- おすすめの電源管理

- ⚪︎ 1日に何度も給湯するなら「つけっぱなし」が効率的

⚪︎ 使う時間帯が限られているなら、タイマー設定などでメリハリをつけたオンオフも検討 - ポイント

- ⚪︎ 午前・午後など大まかな使用スケジュールが決まっているなら、タイマー活用で省エネ可能

⚪︎ 作業の合間に頻繁にお湯を使うかどうか把握すると、管理がしやすい

- 運転時間の最適化

- 1日を通して家にいる時間が長い場合、お湯を使うタイミングに合わせて給湯器をON・OFFするか、設定温度を調整することで省エネを実現できます。たとえば、朝はやや高め、日中は低め、夕方から夜にかけては高めにするといった工夫が考えられます。

- リモコン機能で外出先から操作

- スマートリモコンや専用アプリを活用して、外出先から給湯器の電源や温度を操作できる機種も増えています。在宅中だけでなく、急な外出や帰宅がある場合にも便利です。

光熱費をさらに抑えるテクニック

電気・ガス料金プランの見直し

- 夜間割引やエコプランなど、適用できる料金プランをチェック

- 料金プランを切り替えるだけで、今までと同じ給湯器の使い方でも光熱費が下がる可能性があります。

- 料金プランの比較

- 電力会社やガス会社では、契約内容によって基本料金や使用量料金が異なります。比較サイトや各社のシミュレーションツールを使って、自分の生活スタイルに合ったプランを選択しましょう。

- セット割引の検討

- 電気とガスを同じ会社で契約することで、セット割引を受けられるケースもあります。一括管理できるため、家計管理が楽になるメリットもあります。

リモコン機能をフル活用

- スマートリモコンの導入

- スマートリモコンを使うと、スマホから給湯器を制御できるため、無駄な待機時間を減らしエネルギーコストを削減できます。また、外出中に給湯をオフにしたり、帰宅直前にお湯を沸かし始めたりと、柔軟な操作が可能です。

- 温度設定のこまめなチェック

- 季節や使用状況に合わせて温度をこまめに調整すると、過剰な加熱を防げます。特に夏場はぬるめに設定しておくと、シャワー時の混合水による無駄を抑えられます。

断熱・保温対策

- 断熱材の活用

- 給湯器や配管部分に断熱材を巻くと、熱が逃げにくくなり保温効果が高まります。少しの手間で大きな光熱費削減につながる場合があるので、特に寒い地域や冬場は検討してみてください。

- 保温機能の有効活用

- 給湯器に保温機能がある場合、必要な時間帯だけ運転する設定に切り替えると効率的です。必要以上に長時間保温すると無駄なエネルギーを使ってしまうので、使用時間帯に合わせてこまめにON・OFFを行いましょう。

トラブルを防ぐためのチェックリスト

点火不良やエラー表示の確認

- 給湯器の点火不良やエラー表示が出た場合は、すぐに確認し、必要に応じて専門業者に点検を依頼しましょう。特にエラーコード「111」は点火不良を示すため、注意が必要です

- 点火音が通常と異なる場合や、お湯が出ない場合は直ちに使用を中止し、専門家に相談する。

フィルター・排気口の掃除

- 電源管理だけでなく、給湯器まわりの清掃も重要

- 吸気や排気がスムーズに行われないと燃焼効率が低下し、故障リスクが高まります。

長期休暇前の対策

- 数週間以上家を空けるなら、取扱説明書の手順に沿って水抜き&電源オフが基本

- 寒冷地の場合は、凍結防止ヒーターや凍結防止モードの有無をチェックし、適切に対応しましょう。

- 凍結の恐れがある場合は、水抜き栓を開けて配管内の水を抜く。

| チェック項目 | 対応方法・注意点 |

| 点火不良やエラー表示の確認 | リモコン画面のエラーコードを定期的にチェックエラーが表示されたらマニュアルで原因を確認し、必要に応じて専門業者に連絡特にエラーコード「111」は点火不良を示すため要注意 |

| フィルター・排気口の掃除 | 月に一度を目安にフィルターを取り外して掃除排気口に埃やゴミが溜まらないように定期的に確認掃除後は正しく部品を元に戻す |

| 長期休暇前の電源管理・水抜き | 旅行などで長期間家を空ける際は、給湯器の電源をオフ凍結のリスクがある地域や時期は、念のため配管の水抜きも行う帰宅後は必ず通電テスト・漏水チェック |

長期不在・旅行時の給湯器電源管理

旅行や出張などで家を空ける場合、給湯器の電源をどのように管理するべきか迷うことがあります。留守期間の長さによって変わるメリットやリスクを押さえておきましょう。

- 数日~1週間程度の不在の場合

- 1週間以上の長期旅行・出張の場合

数日~1週間程度の不在の場合

数日から1週間ほど家を留守にする場合は、給湯器の電源を切っておくほうが、一般的に光熱費の節約につながります。短期間の不在であっても、給湯器を稼働させる必要性はほとんどないためです。電源を入れたままだと、保温や待機のために無駄なエネルギーを使い続ける可能性があります。

ただし、寒冷地や冬のように気温が低い環境では注意が必要です。給湯器や配管が凍結するおそれがあるため、凍結防止ヒーターの使用を検討する必要があります。このような場合は、取扱説明書に記載されている対策を事前に確認してください。たとえば、水抜きを行ったり、電源を入れたまま凍結防止モードを活用したりすることで、安心して外出できます。

1週間以上の長期旅行・出張の場合

1週間以上の長期不在では、給湯器の電源を切るのが基本です。理由は、長期間にわたって無駄に稼働させることで、故障のリスクが高まるほか、電気やガスの無駄な消費が発生するためです。帰宅後にお湯をためるまで少し時間はかかりますが、旅行や出張などの長期不在であれば、それほど大きなデメリットにはなりません。

ただし、寒冷地では注意が必要です。配管内の水を抜いたり、給湯器内部の凍結防止対策をしたりする必要があります。特に標高の高い場所や氷点下になる地域では、取扱説明書にある「寒冷地対策」の手順を事前に確認しておきましょう。電源をオフにすることで節約にはなりますが、凍結対策を怠ると配管が破裂するなど深刻なトラブルに発展する可能性があります。安全のためにも、必要な準備をしっかりと整えてから電源を切るようにしましょう。

季節や住環境に合わせた電源管理

給湯器の電源を「つけっぱなし」にするか「こまめに切る」かは、季節や住まいの状況によっても最適な方法が変わります。以下では、状況別に効率的な電源管理のポイントを整理しました。ご自身のライフスタイルに合わせて活用し、光熱費の削減や安全対策に役立ててください。

- 季節別の電源管理

- 住環境による違い

- 家計にも環境にもやさしい使い方

- トラブル時の初動対応

季節別の電源管理

給湯器の使い方は、外気温や生活スタイルの変化によって柔軟に変えていく必要があります。以下の表を参考にして、それぞれの季節に合った設定や対策を取りましょう。

| 季節 | 推奨設定・対策 | ポイント |

| 冬 | – 設定温度をやや高め(約60℃)にする- 給湯器や配管の保温対策を行う | 寒冷時の水温低下を補うため温度を上げるが、過度な設定はエネルギー浪費につながるため注意が必要。 |

| 春・秋 | – エコモードを活用し、必要な時だけお湯を沸かす- タイマー設定で外出時の稼働を最小限にする | 朝晩と日中で気温差があるため、こまめな調整が効果的。エコモードやタイマー機能の活用で無駄を削減。 |

| 夏 | – 設定温度をやや低め(約50℃)にする- シャワーの使用頻度に合わせて必要な分だけお湯を沸かす | 暑い時期は水温が下がりにくいので、温度設定を下げることでエネルギー消費を抑制。水との混合もしやすく快適。 |

冬のポイント

- 温度設定の再確認

- 水温が著しく低下する冬場は、給湯器の設定温度を少し高めに調整するのがおすすめです。ただし、過度に上げすぎると光熱費が増えるだけでなく火傷リスクも高まるため、60℃程度を目安にしましょう。

- 保温の徹底

- 給湯器本体や配管を断熱材などで保温すると、熱のロスや凍結トラブルを防ぎやすくなります。特に寒冷地にお住まいの方は、配管カバーや断熱材の使用を検討してください。

春・秋のポイント

- エコモード活用

- 気候が安定する春・秋は、給湯器のエコモードを使って必要な時だけお湯を沸かすと効率的です。頻繁に使わない時間帯は稼働を抑えることで、エネルギー消費を最小限にできます。

- タイマー設定

- 日中外出する時間帯がわかっている場合は、給湯器をタイマーで制御し、在宅時だけ作動するように設定すると光熱費を抑えられます。

夏のポイント

- 温度の下げ過ぎに注意

- 気温が高い夏は、給湯温度を少し下げても十分お湯を快適に利用できます。50℃程度に設定することで、冷たい水と混ぜやすくシャワーを浴びやすくなるでしょう。

- 使用頻度の最適化

- 夏場はシャワー回数が増えがちですが、必要以上にお湯を沸かさないよう心がけるだけで無駄を減らせます。大人数の家庭でも、タイミングを見計らって効率よく給湯することがポイントです。

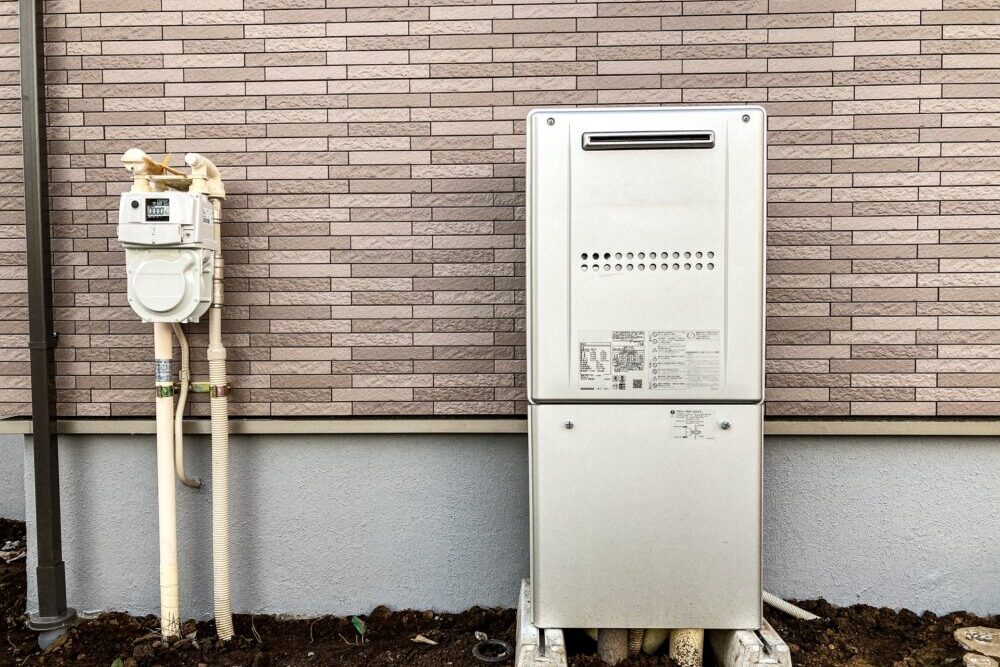

住環境による違い

住んでいる建物の構造やルールにより、給湯器の管理方法が変わる場合もあります。以下を目安に、自分の住環境に合わせた電源管理を検討してみましょう。

集合住宅(マンション・アパートなど)

- 共用設備の使用時間を意識する

- 給湯器が共用設備として管理されている場合、個別の設定変更が難しいケースがあります。共用部分の利用時間やメンテナンススケジュールをチェックして、できるだけ無駄なエネルギー消費を避けましょう。

- 騒音トラブルの回避

- 夜間は壁の薄い部屋もあるため、給湯器の運転音や水流音に配慮が必要です。深夜や早朝に使用するときは、なるべく短時間で済ませるなど近隣への配慮を忘れないようにしましょう。

- 給湯器本体の設置場所や換気状況を確認し、通気を妨げるものがないか定期的に見直してください。

- 共用廊下やベランダに給湯器が設置されている場合は、周囲に荷物を置かず、安全スペースを確保すると故障のリスクを減らせます。

戸建て住宅

- 個別管理で柔軟に設定

- 戸建てでは、給湯器を個別に管理できるメリットがあります。家族構成や生活パターンに合わせて、帰宅時間前にお湯が使えるようタイマーをセットするなど、細やかな調整が可能です。

- 定期的なメンテナンスの重要性

- 戸建ては外部設置が多いため、風雨や雪の影響を受けやすくなります。定期的に専門業者に点検を依頼し、交換時期や故障予防についてアドバイスをもらうと安心です。

- 庭先や外壁に給湯器がある場合、風雨や雪の影響を受けやすいです。

- 冬場は凍結防止に配慮して電源を入れておく方が安心ですが、凍結防止ヒーターの有無によっても変わります。

- 配管が直射日光や雨風にさらされると劣化が進みやすいため、必要に応じて保温材やカバーを装着し、給湯器全体の寿命を延ばしましょう。

家計にも環境にもやさしい使い方

給湯器の使い方を工夫することで、家計負担を軽減しながらエコにもつながります。以下の方法をぜひ取り入れてみてください。

こまめな湯温チェック

- 季節ごとや生活リズムに合わせて湯温を調整しましょう。必要以上に高温にすると光熱費がかさみます。

- 寒さが和らいだら、設定温度を少し下げるだけでもエネルギー節約が可能です。

- お風呂やシャワーの温度を必要以上に高く設定しないことで、無駄なガス・電気の消費を抑えられます。

節水シャワーヘッドや保温効果のある浴槽を活用

- シャワーの水量が少なくても快適に感じる節水シャワーヘッドや、お湯が冷めにくい保温浴槽を利用すると、給湯器の稼働時間も短縮できます。

- 給湯の回数や量自体を減らす工夫をすれば、電源を切る・入れるの判断にも余裕が生まれます。

- お湯を溜める際も、保温性の高い蓋や断熱材を利用すると、お湯を再加熱する頻度が下がり光熱費の削減に役立ちます。

日常的な掃除と点検

- 給湯器まわりにホコリやゴミが溜まると、燃焼効率が落ちたり故障の原因になる場合があります。

- 同時に電源コードの状態や接続に異常がないかを点検し、ひび割れや焦げ臭さなどがあれば早めに業者へ連絡してください。

自治体や電力・ガス会社の省エネ情報を確認

- ガス会社や電力会社が提案している省エネプランやキャンペーンを活用すると、費用を抑えるチャンスがあります。

- 補助金制度がある地域もあるので、リフォームや給湯器の買い替えを検討している場合はぜひチェックしましょう。

トラブル時の初動対応

給湯器が急に動かなくなったり、点火しづらくなったりするケースが発生した場合は、以下の手順で速やかに対処してください。

本体のエラーメッセージを確認

- 給湯器の操作パネルに表示が出る場合は、その番号や内容を記録します。

- 取扱説明書やメーカーサイトでエラーの原因を確認し、必要に応じて業者へ連絡してください。

電源のオンオフと再起動

- 指示がある場合のみ、電源を一度オフにして数分待ってから再度オン。

- 頻繁なオンオフは部品に負担をかけるので、自己判断で何度も繰り返さないようにしましょう。

ガス・水道の元栓チェック

- ガスや水道の供給停止や凍結が原因の場合もあります。元栓が開いているか、メーターが止まっていないかを確認してください。

- 寒冷地では、配管や水抜き栓の凍結も考慮する必要があります。

専門業者への連絡

- 明らかな異常音や燃焼不良、異臭などを感じたら自己判断で使い続けず、すぐに給湯器のメーカーや修理業者に相談しましょう。

- 火災や一酸化炭素中毒などの重大事故を防ぐためにも、迷わず専門家の点検を受けることが重要です。

よくある誤解と正しい情報

給湯器の電源管理については、「電源を切ると故障しやすくなる」「つけっぱなしは火事の危険がある」など、誤解が多く存在します。正しい知識を得て安全に使用しましょう。

- 給湯器の電源を切ると壊れやすい?

- つけっぱなしでも火事の心配はない?

給湯器の電源を切ると壊れやすい?

「電源を切ると壊れやすい」というのは、必ずしも正しいとは限りません。推奨範囲内でのオンオフ操作であれば、通常の使用と見なされるため、部品の寿命に大きな影響は出にくいからです。たとえば、「一度電源を入れたら、つけっぱなしにしないと故障しやすい」という声がありますが、これは誤解のひとつです。実際は機種や使用状況によって変わるため、一概には言えません。特に注意が必要なのは、極端に頻繁な電源のオンオフや、不安定な電圧環境での操作です。こうしたケースでは故障のリスクが高まります。

一方で、適度に電源を切ること自体は、多くの場合問題ありません。必要以上に気にするよりも、取扱説明書に書かれている使用方法や操作間隔を守ることが大切です。正しい使い方を意識することで、故障のリスクを避け、長く安心して使い続けることができます。

つけっぱなしでも火事の心配はない?

給湯器をつけっぱなしにしているだけで火災が起こる可能性は非常に低いですが、リスクが完全にゼロとは言い切れません。給湯器周辺の配線トラブルや、換気が不十分な状態で可燃物が溜まっているといった別の要因が重なると、火災につながることがあります。そのため、電源を入れたままでも安全に使用するには、設置場所の環境や周囲の状況を定期的に確認することが大切です。

「給湯器が常に通電していると火事になりやすい」という誤解もありますが、実際の火災原因として多いのは、ガス漏れや排気の不具合、腐食による配線の異常などです。給湯器自体には安全対策がしっかり施されており、通常どおりのメンテナンスをしていれば火災のリスクはきわめて低いです。安心して使用するためにも、定期的な点検と周辺環境の管理を忘れずに行い、つけっぱなしでも不安のない状態を保ちましょう。

給湯器の電源に関するよくある質問

給湯器の電源に関するよくある質問と回答をまとめました。

電源を頻繁に切り替えても大丈夫?

給湯器の電源を頻繁にオンオフすると内部部品に負担がかかり、故障の原因になる可能性があります。特に電源を入れる際は、機器内部で通電や暖機運転が行われるため、頻繁な切り替えによって部品の摩耗を早めます。

寒冷地では電源を切ると内部の水が凍結し、配管や機器に深刻なダメージを与える可能性もあるため、注意が必要です。電源の管理は、使用頻度や季節に合わせて慎重に行いましょう。

給湯器の電源をつけっぱなしにしても安全?

ほとんどの給湯器は、安全性を考慮して設計されており、つけっぱなしでも基本的には問題ありません。ただし、古い機種やメンテナンスが行き届いていない場合、火災や電気系統のトラブルが起こる可能性があります。つけっぱなしにすると待機電力がかかり、光熱費が増える点も見逃せないポイントです。

安全性を保つためには、以下の点に注意しましょう。

- 定期的に機器の状態を確認する

- 電源コードや接続部分に損傷がないか確認する

- 取扱説明書に従い、適切な方法で使用する

安全性を保つための基本的な対策を行うと、安心して給湯器を使用できます。

給湯器を長期間使わないときは電源を切ったほうがいい?

長期間給湯器を使用しない場合は、電源を切りましょう。旅行や引っ越しで数週間以上給湯器を使用しない場合が該当します。電源をオフにして待機電力の消費を抑えれば、無駄な光熱費の削減が可能です。寒冷地では気温が低下すると給湯器内部の水が凍結し、配管や機器に損傷を与えるため、注意してください。

電源を切る前に取扱説明書を確認し、寒冷地での使用や長期停止時の注意点を把握しましょう。水抜き作業を行えば、内部の水が凍結するリスクを防げます。多くの機種には凍結防止モードが搭載されているため、電源を切った状態でも安全な対応が可能です。

給湯器の電源を切ると再起動に時間がかかる?

給湯器の電源をオフにした後、再起動時には通常よりも時間がかかります。寒冷地や冬場では、特に注意が必要です。内部の暖機運転が必要になるため、さらに時間がかかります。すぐにお湯を使用したい状況では、不便を感じる場合も考えられます。

短期間で再び使用する予定がある場合は、電源を切らずにつけっぱなしにしておく方が効率的です。機器の特性に応じた使用方法を心がけてください。

まとめ

給湯器の電源管理について理解することは、安全で効率的な家庭生活を送るうえで重要です。電源を常時ONにしておくと、いつでも即座に温水を使用できます。ただし、光熱費の増加や安全リスクの上昇などのデメリットも考慮しましょう。

頻繁に使用する場合や寒冷地での使用などの場合は、電源をONにした状態が推奨されるケースもあります。給湯器の電源を切る方法はシンプルです。安全性に注意し、再起動時の設定や状態確認を忘れずに行いましょう。適切なタイマー設定やモードの選択を活用すると、リスクを管理しながら給湯器を効率的に使用できます。

家庭の状況に合わせた電源管理を行い、安全かつ経済的な給湯環境を実現しましょう。

» 給湯器の交換はどこに頼む?各業者の特徴と選び方のポイント