広告

洗濯機の排水口のつまりや汚れは家庭内でよくあるトラブルです。洗濯機の排水口のつまりや汚れは、自分でもきれいにできます。この記事では、洗濯機の排水口のつまりや汚れの原因や掃除の方法を詳しく解説します。

記事を読めば、洗濯機の排水口を清潔に保つことがです。自分で掃除ができれば、プロの業者を頼るよりもコストを抑えられます。

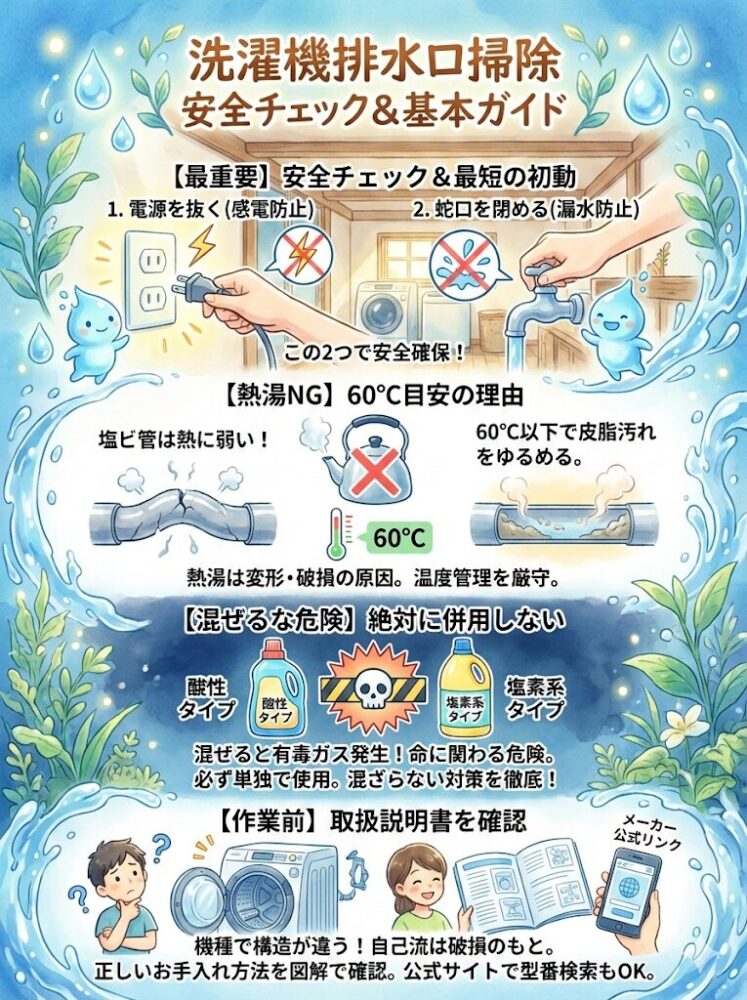

最初に読む:安全チェック&最短の初動

掃除を始める前に、まずは安全確認を行うことが大切です。最初の対応を誤らなければ、感電や水漏れといった二次トラブルを防ぐことができます。正しい初動が、作業をスムーズに進めるための近道になります。

- 感電・漏水を防ぐ基本(電源を抜く/蛇口を閉める)

- 熱湯NG/60℃目安の理由(塩ビ管の耐熱と下水道の注意)

- 「混ぜるな危険」:酸性と塩素系は絶対に併用しない

- 作業前に取扱説明書で該当箇所を確認(メーカー公式リンク)

感電・漏水を防ぐ基本(電源を抜く/蛇口を閉める)

最も重要なことは、作業前に洗濯機の電源プラグを抜くことです。水回りの作業で電源がつながったままだと、漏電による感電のリスクがあり非常に危険です。コンセントからプラグを確実に引き抜いてください。

次に、洗濯機につながっている水道の蛇口をしっかり閉めましょう。蛇口が開いたままだと、作業中に給水ホースが外れた際に水が噴き出し、床が水浸しになる可能性があります。この2つの基本作業を徹底するだけで、安全性の大部分は確保されます。

熱湯NG/60℃目安の理由(塩ビ管の耐熱と下水道の注意)

排水口の汚れを落とすために熱湯を使いたくなるかもしれませんが、絶対に使用しないでください。多くの家庭で使われている塩化ビニル製の排水管は熱に弱く、耐熱温度は60〜70℃程度です。熱湯を流すと、配管が変形したり損傷したりする原因となります。

お湯を使用する場合は、給湯器の設定を60℃以下にして下さい。この温度であれば、皮脂汚れなどをゆるめる効果が期待でき、配管を傷めるリスクも避けられます。熱湯による配管の破損は、大規模な水漏れ事故につながるため、温度管理は厳守しましょう。

「混ぜるな危険」:酸性と塩素系は絶対に併用しない

市販の洗浄剤を使用する際は、成分の組み合わせに最大限の注意が必要です。「酸性タイプ」の製品と「塩素系タイプ」の製品が混ざると、有毒な塩素ガスが発生します。このガスを吸い込むと、目や喉の痛みを引き起こし、最悪の場合は命に関わる危険があります。

製品のパッケージには「混ぜるな危険」と必ず記載されています。洗浄剤は絶対に混ぜて使わず、単独で使用してください。もし複数の洗浄剤を使いたい場合は、一方を水で完全に洗い流してから、時間を置いてもう一方を使用するなど、絶対に混ざらないように対策を徹底しましょう。

作業前に取扱説明書で該当箇所を確認(メーカー公式リンク)

掃除を始める前に、必ず洗濯機の取扱説明書を確認してください。排水口の部品の取り外し方や、排水フィルターの位置などは、メーカーや機種によって構造が異なります。特にドラム式洗濯機は構造が複雑な場合が多いです。

取扱説明書には、メーカーが推奨する正しい手入れの方法が図解付きで記載されています。自己流で無理に部品を外そうとすると、破損の原因になります。もし手元に説明書がなくても、メーカーの公式サイトからお使いの機種の型番で検索すれば、電子版を閲覧できることがほとんどです。

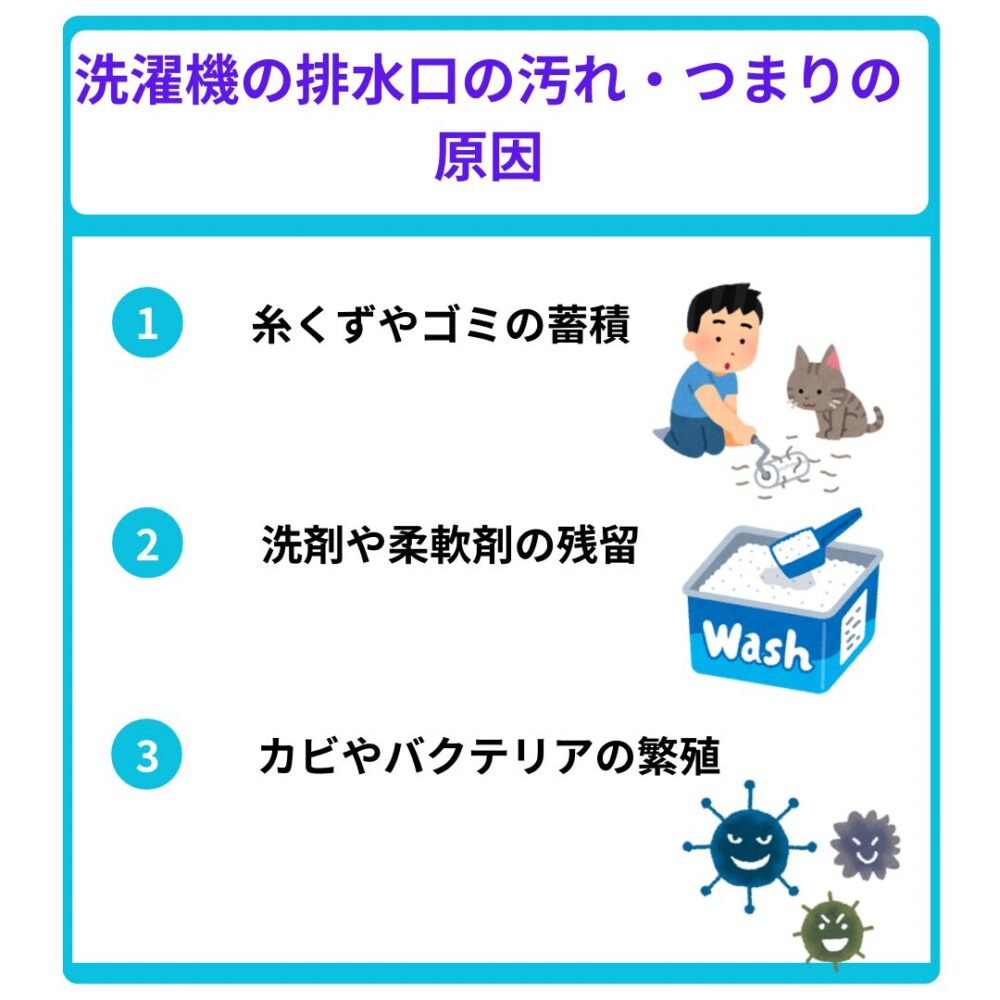

洗濯機の排水口の汚れ・つまりの原因

洗濯機の排水口が汚れたり、つまったりする原因は日常の洗濯です。

日常の洗濯から洗濯機の排水口の汚れやつまりが起こる原因は、主に次の4つです。

- 糸くずやゴミの蓄積

- 洗剤や柔軟剤の残留

- カビやバクテリアの繁殖

- 封水(トラップの水)が切れると臭う:長期不使用/通気不良/自己サイホン

他にも硬水地域においては、カルシウムやマグネシウムなどのミネラルが堆積して、排水口がつまる場合があります。

糸くずやゴミの蓄積

糸くずやゴミの蓄積は、洗濯機の排水効率を低下させる主な原因です。洗濯物から抜け落ちた繊維や小さなゴミが、フィルターを通り抜けて排水システム内に入り込みます。糸くずフィルターが設置されていなかったり、正しく使用されていなかったりすると、ゴミが直接排水口に流れ込みます。

糸くずやゴミが排水管内に蓄積するため、定期的にフィルター掃除が必要です。水の流れを妨げて、排水口のつまりや悪臭がします。糸くずやゴミが長期間蓄積すると、カビの発生にもつながります。排水効率を保ちながら、衛生的な環境を維持するために、糸くずフィルターの適切な設置と定期的な掃除が重要です。

洗剤や柔軟剤の残留

洗剤や柔軟剤の過剰な使用は、洗濯機の排水口のつまりを引き起こす原因です。洗剤が完全に流れずに残ることで、排水口内部で固まり、水の流れを阻害します。柔軟剤は粘度が高いため、排水口にこびりつきやすいです。

洗剤や柔軟剤が残留すると、悪臭の原因にもなります。洗剤の使用量を適切に管理することが重要です。適切な量を守ることで、排水口のつまりや悪臭の予防に効果的です。

カビやバクテリアの繁殖

カビやバクテリアの繁殖は、洗濯機の排水口の清潔さに影響します。高温多湿な環境は、微生物にとって理想的な増殖条件です。排水口周辺は湿度が高い上に暗いため、カビが繁殖しやすい場所です。洗濯機の使用後に残る水滴は、バクテリアが繁殖しやすい環境を作り出します。微生物が増えすぎると、不快な臭いがします。

排水口と排水口の周辺を定期的に清掃し、乾燥させることが重要です。カビやバクテリアの繁殖を抑えて、清潔で快適な洗濯環境を維持できます。

封水(トラップの水)が切れると臭う:長期不使用/通気不良/自己サイホン

排水口を掃除しても嫌な臭いが解消されない場合、排水トラップの「封水」がなくなっている「封水切れ」が原因かもしれません。封水とは、下水管からの悪臭や害虫の侵入を防ぐために排水トラップ内に溜められている水のことです。この水がフタの役割を果たしているため、なくなってしまうと下水の臭いが室内に直接上がってきてしまいます。封水切れは、排水口の詰まりとは異なる原因で発生するため、掃除だけでは解決しません。

封水切れが起こる主な原因は、「長期間の不使用による蒸発」「排水管の通気不良」「自己サイホン現象」の3つが挙げられます。それぞれの原因を正しく理解し、適切な対処を行うことが臭いの根本的な解決につながります。特に、通気不良や自己サイホン現象は、建物の構造的な問題が関係している場合もあり、単なる掃除では改善が見られないケースも少なくありません。心当たりがある場合は、それぞれの原因と対策を詳しく見ていきましょう。

まずはコップ1〜2杯の水を静かに注ぎ、封水を復旧させてから様子を見ましょう。

排水トラップの仕組みとタイプ別掃除ポイント

排水トラップは、下水からの悪臭や害虫の侵入を防ぐ重要な部品です。仕組みを理解し、タイプに合わせた正しい掃除を行いましょう。

- 防水パンの排水トラップとは?(封水の役割と基本構造)

- トラップ清掃の基本(中性洗剤/研磨剤NG/金具を外しすぎない)

- 封水が切れたときの応急復旧(少量の水をゆっくり補充)

- 床排水直結タイプの注意(分解範囲と自己責任の線引き)

防水パンの排水トラップとは?(封水の役割と基本構造)

防水パンに設置されている排水トラップは、下水管からの臭いや虫が室内に上がってくるのを防ぐための装置です。トラップ内部には「封水」と呼ばれる水が常に溜まっており、この水がフタの役割を果たして下水道と室内を遮断しています。

排水トラップは、フタ、格子、そして内部にある椀(わん)のような形をした部品などで構成されています。これらの部品の隙間や内部に、髪の毛、糸くず、洗剤カスなどが溜まり、悪臭や詰まりの原因となります。掃除の際は、これらの部品を分解して直接汚れを取り除くことが基本です。

トラップ清掃の基本(中性洗剤/研磨剤NG/金具を外しすぎない)

排水トラップの部品は、基本的にプラスチック製です。掃除には、お風呂用の中性洗剤と使い古しの歯ブラシやスポンジを使用してください。部品を傷つけたり、コーティングを剥がしたりする可能性があるため、クレンザーのような研磨剤入りの洗剤や、硬い金属たわしの使用は避けるべきです。

部品を取り外す際は、どこに何がついていたか忘れないように、スマートフォンのカメラで撮影しておくと安心です。また、必要以上に分解しすぎないように注意しましょう。特に、防水パンに固定されている土台部分まで無理に外そうとすると、元に戻せなくなったり、水漏れの原因になったりすることがあります。

封水が切れたときの応急復旧(少量の水をゆっくり補充)

長期間家を空けたり、空気が乾燥する冬場だったりすると、排水トラップの「封水」が蒸発してしまい、下水から悪臭が上がってくることがあります。これは「封水切れ」という状態で、故障ではありません。排水口から直接コップ1杯程度の水をゆっくりと注ぎ足すことで、封水が補充され、臭いはすぐに解消されます。

掃除のために排水トラップの水を抜いた後も、最後には必ず水を補充して封水を満たすことを忘れないでください。定期的に少量の水を流すことは、封水切れの予防にもつながります。ゴボゴボという音がする場合も、封水が減っているサインの可能性があります。

床排水直結タイプの注意(分解範囲と自己責任の線引き)

防水パンがなく、床から直接排水ホースが出ている「床排水直結タイプ」の場合、自分で掃除できる範囲は限られます。このタイプは、排水管が床下に直接つながっており、専門的な知識なしに分解すると、重大な水漏れ事故を引き起こすリスクが高いです。

自分で手を出して良いのは、排水ホースを固定しているバンドを緩めてホースを抜き、ホースの先端や排水口の入り口付近に見える範囲の汚れを取り除く程度までです。それ以上の分解や、配管内部の清掃は、必ず専門の水道業者に依頼してください。無理な作業は、修理費用が高額になるだけでなく、階下への漏水など、集合住宅での大きなトラブルに発展しかねません。

洗濯機の排水口を掃除する前の準備

洗濯機の排水口を掃除する前には、以下の準備が必要です。

- 掃除用具を準備する

- 電源を抜き蛇口を閉める

- 使ってよい洗浄剤/避ける洗浄剤(中性基本・強酸/強アルカリは最終手段)

- 粉末より液体が残りにくい場面(低温時の溶け残り対策)

綿密な準備を行うことで、掃除作業がスムーズに進んで汚れやつまりを効果的に除去できます。

掃除用具を準備する

洗濯機の排水口を掃除する際、以下の掃除用具を準備します。

- ゴム手袋

- 古い歯ブラシや小型のブラシ

- ペーパータオルまたはクロス

- 洗剤や台所用洗剤

- バケツまたは小型の容器

- 必要に応じて強力な洗浄剤

事前に掃除用具を準備することは、作業を効率的かつ安全に行う上で重要です。準備が整うことで、掃除の過程がスムーズに進み、排水口の汚れやつまりを効果的に取り除けます。上記のアイテムは洗濯機を傷つけることなく、排水口の細かな部分や汚れを効果的に取り除けます。

適切な掃除用具を用いると、洗濯機の清潔を保つことが可能です。

電源を抜き蛇口を閉める

洗濯機の排水口を掃除するときは、安全な作業を心がけることが重要です。電源を抜いて蛇口を閉めることで、感電や水漏れのリスクを防げます。手順としては、洗濯機のコンセントを抜いた後、蛇口を閉めて水を止めます。電源プラグが水に触れないために、他の電気製品のプラグも抜くことが大切です。

» 洗濯機の水漏れ原因と対処法

掃除の準備を整えることで、排水口のパーツを取り外しやすくなり、掃除がスムーズに進みます。

使ってよい洗浄剤/避ける洗浄剤(中性基本・強酸/強アルカリは最終手段)

基本は中性洗剤で十分効果的

洗濯機の排水口掃除には中性洗剤が最も適しています。中性洗剤は排水口周辺のプラスチック部品や金属部品を傷めることなく、日常的な汚れを効果的に落とせるからです。食器用洗剤や洗濯用洗剤など、家庭にある中性洗剤で十分な洗浄効果が得られます。

中性洗剤を使用する際は、ぬるま湯で10倍程度に薄めて使用します。濃度が高すぎると泡立ちが激しくなり、すすぎが大変になってしまいます。週1回から月1回の定期的な掃除であれば、中性洗剤だけで排水口を清潔に保てます。

強酸性・強アルカリ性洗剤のリスク

| 洗浄剤の種類 | pH値 | 使用可否 | 注意点 |

| 中性洗剤 | 6-8 | ◎推奨 | 日常使いに最適、部品を傷めない |

| 弱酸性洗剤 | 3-6 | ○使用可 | 水垢除去に効果的、月1回程度 |

| 弱アルカリ性洗剤 | 8-11 | ○使用可 | 油汚れに効果的、手袋着用推奨 |

| 強酸性洗剤 | 0-3 | △最終手段 | プラスチック劣化の恐れ、換気必須 |

| 強アルカリ性洗剤 | 11-14 | △最終手段 | ゴム部品腐食の恐れ、保護具必須 |

強酸性や強アルカリ性の洗剤は、頑固な汚れには効果的ですが、排水口周辺の部品を傷める危険性があります。特にゴムパッキンやプラスチック部品は、強い薬品によって劣化が早まり、ひび割れや変形を起こす可能性があります。

これらの強力な洗剤を使用する場合は、必ず換気を十分に行い、ゴム手袋とマスクを着用してください。使用後は大量の水で十分にすすぎ、洗剤成分が残らないようにすることが重要です。年に1〜2回の大掃除時のみ、汚れがひどい場合の最終手段として使用しましょう。

重曹とクエン酸の組み合わせ活用法

環境に優しい掃除方法として、重曹とクエン酸の組み合わせが効果的です。重曹は弱アルカリ性で油汚れや臭いの除去に優れ、クエン酸は弱酸性で水垢やカルキ汚れを分解します。この2つを組み合わせることで、発泡作用により汚れを浮かせて落としやすくなります。

使用方法は、まず重曹大さじ3を排水口にふりかけ、その上からクエン酸大さじ1をかけます。次にぬるま湯200mlを少しずつ注ぐと発泡が始まります。30分ほど放置した後、たっぷりの水で流せば、汚れと一緒に臭いの原因菌も除去できます。

粉末より液体が残りにくい場面(低温時の溶け残り対策)

冬場の粉末洗剤トラブルを防ぐ

冬場や水温が低い環境では、粉末洗剤が完全に溶けずに排水口に蓄積することがあります。水温が15℃以下になると粉末洗剤の溶解性が著しく低下し、溶け残った洗剤が排水口で固まってつまりの原因になります。特に節水型の洗濯機では水量が少ないため、この問題が起こりやすくなっています。

粉末洗剤を使用する場合は、事前にお湯で溶かしてから投入することで溶け残りを防げます。40℃程度のお湯200mlに粉末洗剤を溶かし、完全に溶けたことを確認してから洗濯機に入れましょう。手間はかかりますが、排水口のつまりを予防する効果的な方法です。

液体洗剤のメリットと正しい使い方

液体洗剤は水温に関係なく素早く溶けるため、排水口への負担が少ない洗剤です。粘度が低く流動性が高いため、排水管内に残留しにくく、つまりの原因になりにくいという大きなメリットがあります。特に冬場や節水型洗濯機を使用している家庭では、液体洗剤の使用を強く推奨します。

液体洗剤を使用する際の注意点は、適正量を守ることです。「たくさん入れれば汚れがよく落ちる」と考えがちですが、過剰な洗剤は排水口に泡や洗剤カスとして残留します。洗濯物の量と汚れ具合に応じて、メーカー推奨の使用量を守ることが、排水口を清潔に保つ秘訣です。

温度管理で洗浄効果を最大化

洗浄剤の効果を最大限に発揮させるには、水温管理が重要です。一般的に洗浄剤は20〜40℃の温水で最も効果的に働きます。冷水では洗浄成分が十分に活性化せず、熱すぎる水では洗浄成分が変質してしまう可能性があります。

排水口掃除の際は、まず40℃程度のお湯を準備します。このお湯で洗浄剤を溶かし、排水口に流し込むことで、汚れを効率的に分解できます。掃除後のすすぎも同じ温度のお湯を使用すると、洗浄剤や汚れが完全に流れ落ち、排水口に残留物が残りません。

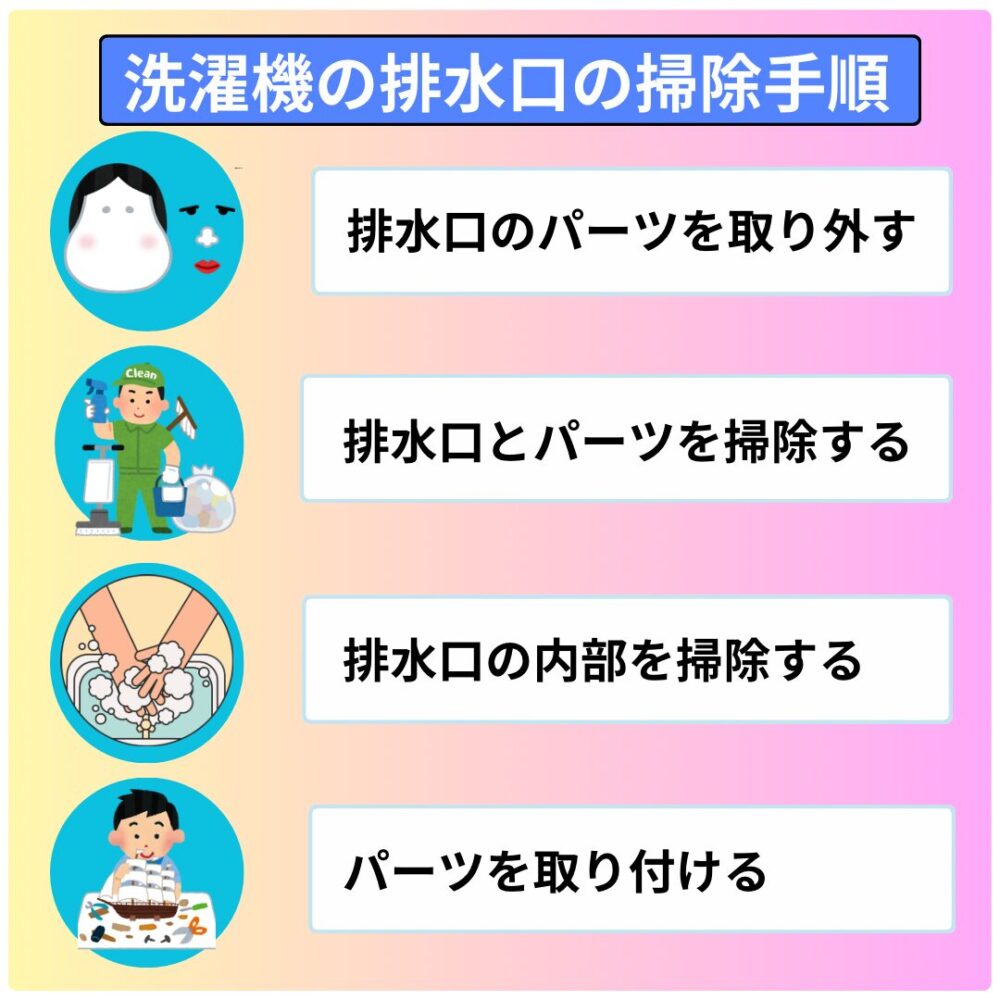

洗濯機の排水口の掃除手順

洗濯機の排水口の掃除手順は、以下のとおりです。

- 排水口のパーツを取り外す

- 排水口とパーツを掃除する

- 排水口の内部を掃除する

- パーツを取り付ける

上記の手順に従うことで、効果的に排水口の汚れやつまりを解消できます。

排水口のパーツを取り外す

洗濯機を掃除するときに、排水口のパーツを取り外すと、きれいに掃除ができます。洗濯機の電源を抜いて安全を確保してから、水源が閉じていることを確認してください。

以下の手順で排水口のパーツを取り外します。

- 排水ホースと本体の接続部を確認する

- ホースの留め具を緩める

- 排水ホースをゆっくりと引き抜く

- 排水ポンプフィルターのキャップを開ける

- フィルターを取り外す

ホースの留め具には、手で回せるタイプと、ドライバーを使用するタイプの二種類があります。モデルによって異なるため、事前に調べておくとスムーズです。留め具を緩めた後、排水ホースをゆっくりと引き抜きます。力を入れすぎると、ホースを傷つけてしまうので注意が必要です。

ホースが外れたら、排水ポンプフィルターのキャップを開けます。キャップは通常、回して開けるタイプが多いです。フィルターは、糸くずや小さなゴミがたまりやすい部分なので清掃が重要です。フィルターを取り外した後は、洗剤や柔軟剤の残留物がないかもチェックします。

手順に従うことで、洗濯機の排水口の掃除が効果的に行えます。

排水口とパーツを掃除する

排水口とパーツの清掃は、洗濯機のパフォーマンスを維持するために重要です。時間がたつと、汚れが蓄積して排水効率が低下し、悪臭やカビが発生します。適切な掃除方法で行えば、トラブルを効果的に解決できます。掃除を始める前にパーツを温水で湿らせて柔らかくすると、汚れが落ちやすいです。

パーツを温水で湿らせて柔らかくした後、中性洗剤を用いて柔らかいスポンジで優しくこすり洗いをします。こすり洗いをする際、キズをつけないよう注意が必要です。細かい隙間や溝の汚れを取り除くために、小さなブラシや古い歯ブラシを使用します。細部の汚れまで除去できるかがポイントです。

パーツに付着した糸くずやゴミは、ピンセットやつまようじで丁寧に取り除くことが効果的です。最後にすべてのパーツをしっかりと水で洗い流します。洗剤の残りや洗い残しがなくなり、清潔な状態を保てます。定期的に上記の手順で掃除を行うことで、洗濯機の寿命を延ばして、常に高い洗浄力を維持することが可能です。

排水口の内部を掃除する

排水口のつまりや臭いのトラブルを予防するには、排水口の内部の掃除は重要です。排水口がつまる原因として、糸くずや小さなゴミが内部に蓄積するため、定期的に清掃する必要があります。始めに排水ホースを取り外して内部を直接確認します。作業には、長いブラシやパイプクリーナーが最適です。

道具を使って、ホース内部の糸くずやゴミを丁寧に除去します。暖かい水を用意し、中性洗剤を少量混ぜた洗剤水で内部を洗浄します。洗剤水でホースを洗った後、清水で何度かすすぐことが大切です。掃除の最終確認として、排水ホースの内部をライトで照らし、汚れが完全に除去されているかを確認します。

排水口の内部がきれいに保たれ、悪臭やつまりのリスクを大幅に減らせます。

パーツを取り付ける

パーツを取り付ける際は、取り外したとおりに正確に戻すことが重要です。漏れや破損を防ぐためです。排水口のパーツを元の位置に戻した後、パーツが正しく固定されて破損していないかを再度確認します。すべての接続部が、しっかりと密閉されているかもチェックしましょう。

取り付けが完了したら、洗濯機を短時間動かして水漏れがないか確認してください。洗濯機が安全に動作するかを確認できます。

おそうじダイアリー

排水口の掃除【決定版】【閲覧注意】洗濯機の【排水エラー】は【詰まりの原因】はここ!?1~2年に1度はお手入れ必須

困ったときの原因診断フロー(ニオイ・逆流・エラー)

排水口のトラブルが発生した際は、慌てずに原因を特定することが重要です。症状に応じた診断フローで、適切な対処法を見つけましょう。

- 逆流/ゴボゴボ音:配管側の可能性(共用・屋外)

- 洗濯機の排水フィルター詰まりを点検(ブランド別の位置)

- エラーコード別の初動:取説/公式FAQの参照先

逆流/ゴボゴボ音:配管側の可能性(共用・屋外)

洗濯機の排水時に水が逆流したり、「ゴボゴボ」という異音がしたりする場合、原因は排水トラップの詰まりだけではない可能性があります。排水トラップを掃除しても改善しないなら、その先の排水管内部での詰まりや、建物全体の配管の通気不良が疑われます。

排水管の奥深くでの詰まりは、市販のパイプクリーナーでは解消が難しいことが多いです。また、通気不良は建物全体の構造に起因することもあります。自分で対処できる範囲を超えていると判断した場合は、無理をせず、賃貸物件であれば管理会社へ、持ち家であれば水道修理の専門業者へ速やかに相談しましょう。

洗濯機の排水フィルター詰まりを点検(ブランド別の位置)

排水エラーが表示された場合、最初に確認すべきは「排水フィルター」です。これは排水口の前に、洗濯機本体に設置されているフィルターで、大きな糸くずや異物をキャッチする役割があります。このフィルターが詰まると、水の流れが著しく悪くなり、排水エラーを引き起こします。

排水フィルターの位置はメーカーや機種によって異なりますが、一般的に洗濯機本体の前面下部にある小さなカバーの中に設置されています。縦型洗濯機の場合は本体の側面や内部にあることもあります。取扱説明書で正確な位置を確認し、定期的に取り外してゴミを取り除き、水洗いする習慣をつけましょう。

エラーコード別の初動:取説/公式FAQの参照先

洗濯機のディスプレイに表示されるエラーコードは、問題解決のための重要なヒントです。例えば、パナソニックでは「U11」、日立では「C02」などが排水異常を示す代表的なコードですが、これらも機種により異なります。エラーが表示されたら、まずは取扱説明書のエラーコード一覧ページを開いてください。

説明書には、コードが示す具体的な原因と、ユーザー自身で試すべき対処法が記載されています。「排水フィルターの清掃」や「排水ホースの折れ曲がりの確認」など、指示に従って初動対応を行いましょう。それでも解決しない場合は、メーカーの公式ウェブサイトにあるFAQ(よくある質問)ページを参照するか、サポートセンターに問い合わせるのが確実です。

排水口を掃除しても汚れ・つまりが解消できない場合の対処法

排水口の掃除をしても汚れやつまりが解消されない場合、以下の対処方法があります。

- 専用の洗浄アイテムを使用する

- プロの業者に依頼する

専用の洗浄アイテムを使用する

専用の洗浄アイテムを使用すると、洗濯機の排水口の掃除を効果的に行えておすすめです。製品が洗濯機の特定のトラブルに対応して設計されているため、汚れやつまりを根本から解消できます。専用の洗濯機クリーナーは、洗濯機の型番や特性に合わせて選ぶことが可能です。

洗濯機に合った成分で汚れを分解して、清潔な状態を保てます。使用する際には、洗浄アイテムの使用説明書に従って正しく使用することが重要です。説明書に記載された適切な量や使用方法に従うことで、安全かつ効率的に掃除ができます。定期的な使用は予防掃除としても機能し、洗濯機内部の環境維持にも役立ちます。

洗浄後は十分にすすぎ洗いを行うことが必要です。洗浄剤が残留することなく、洗濯機内部がとても清潔になります。

プロの業者に依頼する

プロの業者に依頼すれば、洗濯機の排水口トラブルを迅速に解決できます。プロの業者は高度な機材を使用して深い清掃を行うため、手に負えない深刻な汚れやつまりもきれいにすることが可能です。専門知識を持つ技術者が適切なトラブル診断を行い、効果的な解決策を提供してくれます。

排水口の修理や必要な部品の交換を行うサービスを提供している業者も多く、一度の依頼で多くのトラブルが解決します。保証サービスが付いていて、作業後のアフターケアも安心です。定期的なメンテナンス契約を結ぶことで、将来的なトラブルも未然に防げます。専門の業者に依頼することは、長期的に見ても効果的です。

排水口のトラブル対処を業者に依頼する際のポイント

排水口のトラブル対処を業者に依頼する際のポイントは、次の2つです。

- 費用相場を把握する

- 実績のある業者を選ぶ

ポイントを踏まえて業者を選ぶことで、排水口トラブルに対する適切な対応ができます。

費用相場を把握する

排水口のトラブルを解決する際、業者を呼ぶ前に費用相場を把握しておくことが重要です。排水口のつまり解消のためにかかる費用は、一般的に約3,000~10,000円です。しかし、より作業や部品の交換が必要な場合は、費用が15,000円以上かかります。緊急出動が必要な夜間や休日には追加料金が発生し、通常料金の約2倍近いです。

緊急時の費用も事前に確認することが大切です。地域や業者によって価格に差があるため、複数の見積もりを取ることをおすすめします。見積もりを比較する際には、出張費や追加料金が含まれているかも確認しましょう。予期せぬ費用を防ぎ、予算内で最適なサービスを選べます。

実績のある業者を選ぶ

実績のある業者を選ぶことは、排水口のトラブルを効率的かつ確実に解決するために重要です。業者の選定にあたっては、実績や評価をしっかりとチェックすることが必要です。インターネット上でのレビューや評価の確認、過去の顧客からの推薦や口コミの収集が含まれます。

長年にわたる業界での経験を持つ業者を選ぶことも目安の一つです。業者が過去に手がけたプロジェクトの事例や事例研究を確認して、業者の技術力や経験から判断します。業者が適切な認可や資格、専門的な訓練を受けているかも、安心して任せられる業者選びのポイントです。

上記の情報を参考にすると、信頼できる業者を選べます。

洗濯機の排水口トラブルの予防・習慣化ガイド

洗濯機の排水口トラブルを防ぐ方法は以下のとおりです。

- 定期的な掃除

- 排水ホースの折れやつぶれのチェック

- その他の予防策

- メーカーが推奨するお手入れ頻度

- 洗剤・柔軟剤の選び方(低泡・液体中心/適量厳守)

- 洗濯機タイプ別のメンテ要点(縦型/ドラム式の違い)

定期的な掃除

洗濯機の排水口トラブルを防ぐために、定期的な掃除は重要です。定期的に掃除することで、汚れや異物が蓄積することで排水の流れが悪くなるのを防げます。

具体的な掃除方法としては、以下の手順です。

- 排水口とフィルターを毎月清掃する

- 排水ポンプのつまりを点検し、異物があれば除去する

- 使用後は内部を乾燥させるためにドアを開けておく

- 洗濯槽クリーナーを使用して内部を定期的に洗浄する

- 洗剤や柔軟剤の過剰な使用を避ける

上記の掃除方法を定期的に行うことで、洗濯機の性能を長期的に保ってトラブルを防げます。

排水ホースの折れやつぶれのチェック

洗濯機の排水ホースの折れやつぶれは、排水トラブルを防ぐためにチェックが必要です。排水ホースが折れたりつぶれたりしていると、水の流れが悪くなり、洗濯機が正常に機能しません。定期的なチェックを行い、異常が見られた場合はすぐに対処します。洗濯機の寿命を延ばし、予期せぬ故障や漏水のリスクを減らせます。

その他の予防策

排水口のトラブルを未然に防ぐためには、日常的な注意点を守ることが重要です。排水口のつまりや故障のリスクを減らせます。排水口のフィルターは定期的な交換が必要です。フィルターが古くなると、効果が低下して小さな異物が通過してしまいます。異物が通過してしまう状態が続くと、排水管内でのつまりが発生しやすいです。

新しいフィルターに交換することで防げます。洗濯機を使用する際には、衣類のポケットなどに入った小物を事前に取り除くことが大切です。お金やヘアピンなどが排水口に流れ込むと、つまりや故障を起こします。適切な量の洗剤を使用して、過剰な泡立ちを避けることも重要です。泡が多すぎると排水効率が下がります。

大きな汚れや異物が付着している衣類は、洗濯機に入れる前に予洗いを行うことがおすすめです。汚れが直接排水口に流れるのを防ぎ、つまりを予防できます。排水パイプに直接物を流さないように気をつけることが肝心です。誤って異物を排水口に流してしまうと、トラブルを起こしかねません。

予防策を踏まえて、日常生活での小さな注意が大きな排水トラブルを防げます。

メーカーが推奨するお手入れ頻度

基本的なお手入れスケジュール

洗濯機メーカーが推奨する排水口掃除の頻度は月1回です。この頻度で掃除することで、汚れの蓄積を防ぎ、洗濯機の性能を維持できます。使用頻度が高い家庭では、より頻繁な掃除が必要になります。1日2回以上洗濯する家庭では、2週間に1回の掃除を推奨します。逆に使用頻度が低い家庭でも、最低でも2ヶ月に1回は掃除を行ってください。

症状別の掃除タイミング

以下の症状が現れたら、すぐに排水口掃除を実行してください。放置すると状況が悪化し、修理費用がかかる可能性があります。

すぐに掃除すべき症状

- 洗濯機から下水のような臭いがする

- 排水時間が通常より長くなった

- 洗濯槽に水が残っている

- 洗濯物に汚れや臭いが付着する

これらの症状は排水口の詰まりやカビの発生を示しています。早期対応により、大きなトラブルを防げます。

季節による掃除頻度の調整

梅雨時期や夏場は湿度が高く、カビや細菌が繁殖しやすくなります。この時期は通常より頻繁に掃除を行い、清潔な状態を維持することが重要です。春夏(5月〜8月)は2〜3週間に1回、秋冬(9月〜4月)は月1回のペースで掃除を実施してください。湿度が高い環境では、カビの繁殖速度が速くなるため、予防的な掃除が効果的です。

洗剤・柔軟剤の選び方(低泡・液体中心/適量厳守)

低泡性洗剤を選ぶ理由

排水口の汚れを防ぐには、低泡性の洗剤を使用することが重要です。泡立ちが少ない洗剤は排水時に泡が残りにくく、石鹸カスの蓄積を抑制できます。

高泡性洗剤を使用すると、排水管内に泡が残り、汚れと混ざって固形化します。これが排水口詰まりの主要原因となるため、洗剤選びは排水口掃除の頻度に直結する重要な要素です。パッケージに「低泡性」「節水対応」と記載された洗剤を選んでください。ドラム式洗濯機用として販売されている洗剤は、基本的に低泡性設計になっています。

液体洗剤のメリット

液体洗剤は粉末洗剤と比較して溶け残りが少なく、排水口への負担を軽減できます。粉末洗剤は完全に溶けきらない場合があり、未溶解の粒子が排水管に蓄積する原因となります。液体洗剤は水温に関係なく均一に溶解するため、冷水での洗濯でも問題ありません。溶け残りがないことで、排水口掃除の負担が大幅に軽減されます。ただし液体洗剤は計量が重要です。キャップの目盛りを正確に読み、適量を守って使用してください。

適量使用の重要性

洗剤の使用量は、洗濯物の量と汚れの程度に応じて調整する必要があります。洗剤を多く使えば汚れが落ちると考える人が多いですが、適量を超えた洗剤は排水口汚れの原因となります。

洗剤使用量の目安

- 水量30Lに対して液体洗剤40ml

- 汚れが軽い場合は20ml程度に減量

- 汚れが重い場合でも60mlを超えない

過剰な洗剤使用は環境負荷も大きくなります。適量使用により、排水口への負担と環境への影響を同時に軽減できます。

柔軟剤選択のポイント

柔軟剤も洗剤と同様に、排水口汚れに影響します。濃縮タイプの柔軟剤を選び、規定量を守って使用することが重要です。柔軟剤の使いすぎは、衣類に残留して排水時に流れ出し、排水管内で固着します。特に香りが強い柔軟剤は、油分が多く含まれているため、排水口掃除の頻度に影響する可能性があります。

柔軟剤投入口は毎回使用後に水で洗い流してください。残留した柔軟剤が固まると、排水経路の詰まり原因となります。

洗濯機タイプ別のメンテ要点(縦型/ドラム式の違い)

縦型洗濯機のメンテナンス要点

縦型洗濯機は上部から水を入れて撹拌洗浄する構造のため、排水口への負担が比較的軽いとされています。しかし、糸くずフィルターの掃除を怠ると、細かな繊維が排水口に流れ込みます。糸くずフィルターは毎回洗濯後に掃除してください。フィルターに溜まった糸くずや髪の毛を取り除くことで、排水口への負担を大幅に軽減できます。縦型洗濯機の排水ホースは洗濯機下部に設置されており、点検や掃除が比較的容易です。月1回は排水ホースの接続部分を確認し、汚れや詰まりがないかチェックしてください。

ドラム式洗濯機の特別な注意点

ドラム式洗濯機は少ない水量で洗濯するため、洗剤濃度が高くなりがちです。これにより排水口への負担が大きくなる傾向があります。ドラム式では乾燥機能を使用する際に、リントフィルター(乾燥フィルター)の掃除が必要です。このフィルターを清潔に保たないと、細かな繊維が排水系統に流れ込み、詰まりの原因となります。

ドラム式洗濯機の重要メンテ項目

- リントフィルターの毎回清掃

- ドアパッキンの定期清拭

- 排水フィルターの月1回点検

- 低泡性洗剤の厳守

ドラム式の排水フィルターは洗濯機前面下部にあります。このフィルターは手で回して取り外せるため、定期的に掃除してください。

洗濯機の排水口の掃除に関するよくある質問

- どのくらいの頻度で排水口掃除をするべきですか?

- 排水口が詰まっているか確認する方法は?

- 掃除をしてもすぐににおいが気になります…

- 市販のパイプクリーナーは使ってもいい?

どのくらいの頻度で排水口掃除をするべきですか?

洗濯機の排水口は、定期的なメンテナンスが必要です。掃除の頻度は使用状況によって異なりますが、以下の頻度が推奨されています。

- 排水口フィルター:月に1回

- 排水管内部:年に1回

また、排水が遅い、異臭がする、異音がする場合は、それらの兆候を見逃さず、すぐに掃除を行いましょう。

排水口が詰まっているか確認する方法は?

排水口の詰まりを早期に発見するためには、以下のポイントをチェックしましょう。

- 排水の流れを確認

脱水時に水の流れが遅い、または逆流する場合は詰まりの可能性があります。 - 異音の発生

ゴボゴボと空気が混ざるような音がする場合、排水がスムーズに流れていない可能性があります。 - 悪臭の発生

排水口から異臭がする場合、汚れが蓄積している可能性があります。 - エラーメッセージの表示

洗濯機のパネルに排水エラーが表示された場合、排水口の詰まりが原因の可能性が高いです。

掃除をしてもすぐににおいが気になります…

排水口を掃除してもすぐに臭いが気になる場合、以下の方法を試してみてください。

- 徹底した掃除

- 排水口だけでなく、フィルターや排水ホースの奥までしっかり掃除しましょう。

- 洗濯槽のクリーニング

- 洗濯槽のカビや洗剤カスが臭いの原因になることがあります。定期的な洗濯槽クリーナーの使用が有効です。

- 重曹+クエン酸を使用

- 排水口に重曹(約100g)を振りかけ、その上からクエン酸(50g)を入れます。

ぬるま湯を少し注いで発泡させ、30分ほど放置した後、水で流します。 - 湿気対策

- 排水口の周りを乾燥させることで、雑菌やカビの繁殖を防ぎます。

市販のパイプクリーナーは使ってもいい?

市販のパイプクリーナーは排水口の詰まり解消に効果的ですが、使用方法に注意が必要です。

- メリット

- 手の届かない排水管の奥まで洗浄可能

強力な洗浄成分で汚れを分解 - 使用時の注意点

- 製品の説明書をよく読み、推奨される使用量・放置時間を守る

こまめな掃除と併用し、過度な使用は避ける

パイプの材質に適したクリーナーを選ぶ

また、環境や排水管への負担を考えるなら、重曹とクエン酸を使ったナチュラルクリーニングもおすすめです。

まとめ

洗濯機の排水口の清掃は、家庭の清潔さを保つ上で重要です。排水口がつまったり汚れが蓄積したりすると、洗濯物からの悪臭や、機械の故障の原因にもなります。掃除を行う際は、電源を抜いてから水道の蛇口を閉めるなど、安全に配慮しながら適切な掃除用具を使って丁寧に行うことが大切です。

洗濯機の排水口の掃除手順は以下のとおりです。

- 排水口のパーツを取り外す

- 排水口とパーツを掃除する

- 排水口の内部を掃除する

- パーツを取り付ける

糸くずフィルターや排水ホースなどの部品は、定期的に取り外して洗うと、衛生的に使用できます。自分で解決できない場合は、専用の洗浄アイテムを使用するか、プロの業者に依頼することも検討しましょう。洗濯機の機能を維持して、快適な洗濯環境を確保できます。