広告

洗濯機の掃除をするのは面倒なので、必要ないと感じる人も多いです。洗濯機が汚れていると、衣類に悪影響を及ぼす場合があります。

この記事では、洗濯機を掃除する方法や、普段のお手入れ方法を解説します。最後まで読むことで、洗濯機を掃除するメリットがわかり、衣類をより清潔に保ち、洗濯機の寿命を延ばすことが可能です。

洗濯機掃除の必要性とメリット

洗濯機の掃除は、清潔な環境を保ち、洗濯機を長持ちさせるために重要です。定期的に掃除をすれば、衣類を清潔に洗えて、洗濯機自体の寿命も長くなります。カビやバクテリアの繁殖を防ぎ、悪臭の発生を抑える効果もあります。

湿気が多い洗濯槽内は、カビやバクテリアが生えやすい環境です。汚れを放置すると、洗濯物に不快な臭いが付いたり、アレルギーを引き起こしたりする原因になります。定期的に洗濯槽を掃除することで、リスクを大幅に減らすことが可能です。

汚れが溜まることで洗濯機の動作が重くなり、エネルギー消費が増えます。掃除すると洗濯機の効率が向上し、結果として電気代の節約にもつながります。洗濯機の掃除は衣類を清潔に保つだけでなく、洗濯機の性能を長持ちさせる経済的なメリットもあるため重要です。

まずはココだけ!時間別「洗濯機掃除クイック手順」

洗濯機をきれいにしたいけれど、時間がない…そんな時でも大丈夫!ここでは、時間がない時でもサッとできる洗濯機掃除のクイック手順をご紹介します。

- 5分でやる最低限(フタ開放・パッキン拭き・糸くずリセット)

- 30分でスッキリ(酸素系で槽洗浄スタート→他パーツ同時掃除)

- 放置で徹底(高温推奨設定×酸素系/終了後の空運転)

5分でやる最低限(フタ開放・パッキン拭き・糸くずリセット)

結論:毎日の洗濯後に、フタを開放し、パッキンを拭き、糸くずフィルターをリセットするだけで、カビや臭いの発生を抑えられます。

理由:湿気がこもりやすい洗濯槽内は、カビの温床になりやすいです。また、パッキンや糸くずフィルターには、洗剤カスやホコリが溜まりやすく、放置するとカビや臭いの原因になります。

- 洗濯が終わったら、すぐにフタを開けて洗濯槽内を乾燥させましょう。

- これにより、湿気がこもるのを防ぎ、カビの発生を抑制できます。

- ドアパッキンやフタの裏側など、水滴が残りやすい部分は、乾いた布でサッと拭き取って下さい。

- 特に、ドラム式洗濯機の場合は、ドアパッキンに水が溜まりやすく、カビが生えやすいので念入りに拭き取りましょう。

- 糸くずフィルターに溜まった糸くずやホコリは、毎回捨てるのが理想です。

- フィルターが詰まっていると、排水が悪くなるだけでなく、洗濯物に汚れが付着する原因にもなります。

30分でスッキリ(酸素系で槽洗浄スタート→他パーツ同時掃除)

結論:酸素系漂白剤を使った槽洗浄をスタートさせ、同時に他のパーツを掃除することで、短時間で洗濯機全体をスッキリきれいにできます。

理由:酸素系漂白剤は、カビや汚れを剥がして浮き上がらせる効果があります。槽洗浄中に他のパーツを掃除することで、時間を有効活用し、効率的に洗濯機全体をきれいにできます。

洗濯槽に、酸素系漂白剤を投入し、「槽洗浄コース」または高水位で通常運転を開始します。40~50℃のぬるま湯を使うと、酸素系漂白剤の効果がより高まります。

槽洗浄中に、洗剤投入口や乾燥フィルター、洗濯機の外側などを拭き掃除しましょう。洗剤投入口は洗剤カスが固まりやすいので、ぬるま湯を含ませたブラシでこすると効果的です。乾燥フィルターは、ホコリが詰まりやすいので、掃除機で吸い取るか、水洗いして下さい。

放置で徹底(高温推奨設定×酸素系/終了後の空運転)

結論:洗濯槽クリーナー(酸素系)と高温設定を組み合わせ、終了後に空運転を行うことで、頑固なカビや臭いを徹底的に除去できます。

理由:高温のお湯は、酸素系漂白剤の洗浄力を最大限に引き出し、カビや汚れを根こそぎ分解します。また、空運転を行うことで、剥がれ落ちた汚れをしっかり洗い流し、クリーナーの残留も防げます。

洗濯槽に酸素系漂漂白剤を投入し、取扱説明書で推奨されている最も高温の槽洗浄コースを選択して運転します。もし高温設定がない場合は、40〜50℃のぬるま湯を最大限まで入れ、酸素系漂白剤を溶かし、2〜3時間放置してから通常運転して下さい。

槽洗浄が終了したら、必ず「すすぎ」や「脱水」のみで空運転を数回行いましょう。これにより、剥がれ落ちた汚れやクリーナーの成分を洗濯槽から完全に洗い流せます。特に、酸素系漂白剤を使った後は、剥がれたカビのカスが残る可能性があるため、念入りなすすぎが重要です。

洗濯機汚れの種類と原因

洗濯機内の汚れは使用状況や環境によって異なり、カビやヌメリ、悪臭や黒ずみなどが主です。カビやヌメリの原因と、洗濯機内の汚れや臭いの原因について詳しく解説します。

- カビやヌメリの原因

- 洗濯機内の汚れや臭いの原因

- ピロピロわかめ(酸素系で浮出→ネット回収)

- 乾燥機能の臭い(ドラム式の乾燥ダクト・フィルター詰まり)

カビやヌメリの原因

カビやヌメリは、洗濯機の使用環境や習慣が原因である場合が多いです。特に湿度が高い場所での使用や、洗濯後の排水が不完全なことが原因です。定期的な掃除とメンテナンスを怠ると、洗濯機内部の汚れが蓄積し、カビの栄養源となってしまいます。

洗濯機の使用後に内部が完全に乾いていないと、水分と洗剤の残留が混ざり合ってヌメリが発生します。洗濯物を長時間洗濯機内に放置することや、排水系統の詰まりもカビやヌメリの発生原因です。

洗濯機内の汚れや臭いの原因

洗濯機内の汚れや臭いは徐々に蓄積されるものです。主な原因としては、洗濯物に含まれる泥や油分が洗濯槽内に残ることが挙げられます。汚れが時間とともに蓄積されると、カビやヌメリの栄養源となり、洗濯機の臭いや汚れの主要な原因となります。

洗濯物を取り出した後にぬれた状態で放置することも、臭いを発生させる一因です。洗濯槽内に繊維くずや皮脂、洗剤の残りが蓄積して、細菌の繁殖によって悪臭が発生します。 洗剤や柔軟剤の入れ過ぎも汚れの原因です。鉄分が含まれる水を使用している場合、錆びが原因で黒ずみが発生することもあります。

定期的な掃除をしないと、汚れやカビはさらに蓄積し、洗濯機内部の衛生状態を悪化させます。洗濯機内の汚れや臭いは、日々の洗濯習慣と密接に関連しているため、適切な管理と定期的な掃除が必要です。

ピロピロわかめ(酸素系で浮出→ネット回収)

結論:「ピロピロわかめ」と呼ばれる黒カビは、洗濯槽の裏側に発生したカビが剥がれ落ちたものです。酸素系漂白剤で浮かせ、ネットで回収するのが効果的です。

理由:洗濯槽の裏側は、洗剤カス、皮脂汚れ、水垢などが蓄積しやすく、湿気が多いためカビが繁殖しやすい環境です。特に、洗濯槽の二層構造の隙間は目に見えにくく、カビが繁殖しやすいです。酸素系漂白剤は、これらの汚れを酸素の泡で剥がし、水中に浮き上がらせる特性があります。

酸素系漂白剤を洗濯槽に入れ、40〜50℃のお湯を高水位まで満たし、2〜3時間放置します。汚れが浮き上がってきたら、浮き上がったカビの塊を目の細かいネット(100円ショップなどで購入可能)で丁寧に取り除きましょう。カビの塊が完全に取れるまで、数回繰り返す必要がある場合もあります。ネットで回収しきれない細かいカビは、その後のすすぎ運転で洗い流されます。

乾燥機能の臭い(ドラム式の乾燥ダクト・フィルター詰まり)

結論:ドラム式洗濯機の乾燥機能から発生する嫌な臭いは、乾燥ダクトや乾燥フィルターに溜まったホコリや糸くずが原因です。これらの詰まりを定期的に除去することが重要です。

理由:乾燥運転中に発生する湿った温風がホコリや糸くずに触れると、雑菌が繁殖しやすくなります。この雑菌が臭いの原因となり、衣類にも臭いが移ることがあります。特に、乾燥フィルターはホコリをキャッチする役割があるため、目詰まりを起こしやすい箇所です。

乾燥フィルターは、乾燥運転のたびに、または数回に一度は必ず取り外してホコリを掃除機で吸い取るか、水洗いして下さい。フィルターが濡れている場合は、完全に乾燥させてから戻しましょう。乾燥ダクトの内部は、ユーザー自身が掃除できる範囲が限られています。取扱説明書を確認し、掃除できる箇所は定期的にホコリを除去して下さい。奥深くのダクト詰まりは、専門業者に依頼する必要がある場合もあります。

洗濯機掃除の基本知識【ドラム式or縦型】

ドラム式と縦型洗濯機では、掃除の方法や注意点が異なります。下記の点について、詳しく解説します。

- 洗濯機掃除の頻度とタイミング

- 洗濯機掃除に適した時期や状況

- 洗濯槽クリーナーの種類と選び方

- 洗濯槽クリーナーの使い方と注意点

- ドラム式洗濯機と縦型洗濯機の違い

- ドラム式の掃除方法

- 縦型の掃除方法

- 家族人数・使用頻度別の掃除頻度目安(単身/3〜4人/大家族)

- 温度・時間の基礎(酸素系は40〜50℃が効率的/塩素系は常温で可)

洗濯機掃除の頻度とタイミング

洗濯機の掃除は、最低でも月に1回は行ってください。洗濯物の臭いが気になり始めたら掃除のサインです。特に高温多湿の季節はカビが生えやすくなるため、注意が必要です。洗濯機を頻繁に使用する場合は、掃除の頻度をさらに増やしてください。

ドラム式と縦型で掃除方法が異なるため、適切なタイミングで掃除することが大切です。

洗濯機掃除に適した時期や状況

洗濯機を清潔に保つためには、定期的な掃除が不可欠です。季節の変わり目に洗濯機を掃除すると、洗濯環境を快適に保てます。

特に梅雨の前や夏の終わりに洗濯機を掃除するのがおすすめです。高温多湿がカビの発生を促すため、洗濯機の内部をきれいにしておくと効果的です。臭いが気になり始めた時点で掃除をすれば、洗濯物の臭いを防げます。

季節の変わり目は洗濯物の量が増えることが多いです。汗をかく夏や、衣類が厚手になる冬の前に洗濯機を掃除しておくのがおすすめです。最低でも年に1~2回は、洗濯槽クリーナーを使用して徹底的に掃除しましょう。洗濯機内部の衛生状態を保ち、洗濯物自体の清潔さも保てます。

洗濯槽クリーナーの種類と選び方

洗濯槽クリーナーには、主に化学成分を用いたものと、自然由来成分のものがあります。それぞれの特徴は以下のとおりです。

| 洗濯槽クリーナーの種類 | 洗浄力 | 特徴 |

| 化学成分を用いたクリーナー | 強力 | 使用後に十分なすすぎが必要 |

| 自然由来成分のクリーナー | 弱い | 環境に優しく安全性が高い |

洗濯槽の材質もチェックしてください。ステンレス製かプラスチック製かによって最適なクリーナーが違います。洗濯槽クリーナーの特徴を踏まえて、洗濯機の種類や使用状況に合ったものを選びましょう。

洗濯槽クリーナーの使い方と注意点

洗濯機を清潔に保つためには、洗濯槽クリーナーの正しい使用が欠かせません。下記の2パターンについて解説します。

- 市販の洗濯槽クリーナーを使う場合

- 自然派洗剤(重曹・クエン酸・酸素系漂白剤など)を使う場合

クリーナー使用後の最初の数回の洗濯では白い洗濯物を避け、色移りの心配がないものを洗うと安全です。

市販の洗濯槽クリーナーを使う場合

市販の洗濯槽クリーナーを使う際は、適切な商品を選び、製品の指示に従って使用することが重要です。洗濯機の型に合わせたクリーナーを選びます。ドラム式と縦型洗濯機専用のクリーナーが売られているので、使用している洗濯機専用のクリーナーを選びましょう。

使用量にも注意してください。製品ラベルに記載されている量を守ることで、洗濯機の寿命を延ばせます。使用方法は簡単で、洗濯機の電源を入れた後、水とクリーナーを入れて普段と同じ洗濯をします。

洗濯槽の掃除が完了したら、内部を乾燥させるために扉を開けておきましょう。一手間かけるだけで、残った湿気が蒸発し、カビや悪臭の原因を取り除けます。忙しい日常の中でも手軽に行えるため、定期的に洗濯槽を掃除しましょう。

自然派洗剤(重曹・クエン酸・酸素系漂白剤など)を使う場合

自然派洗剤を使用する際は、環境に優しく人体に安全な重曹やクエン酸、酸素系漂白剤の活用がおすすめです。洗濯機の掃除だけでなく、洗濯効果も高められます。

以下に使用量や効果についてまとめました。

| 比較する項目 | 重曹 | クエン酸 | 酸素系漂白剤 |

| 使用量 | 約50g | 約50g | 約100g |

| 掃除方法 | 通常の洗濯サイクル | 高温の水で洗濯機を回す | 高温の水で洗濯機を回す |

| 期待できる効果 | 洗濯槽の洗浄と臭い除去 | 水垢やカルシウムの沈着の除去 | カビやヌメリの除去 |

自然派洗剤を使う際は、洗濯機のプログラムが終了した後に追加で1回すすぎを行うことで洗剤残りを防げます。使用する洗剤の種類によって水温や量を調整してください。自然派洗剤を適切に使うことで、環境保護しながら洗濯機のメンテナンスが可能です。

クエン酸を使用する場合は、錆びるのを防ぐため、金属部分に使わないようしてください。

ドラム式洗濯機と縦型洗濯機の違い

ドラム式と縦型の洗濯機の違いは下記のとおりです。

| 比較する項目 | ドラム式 | 縦型 |

| 洗浄方法 | 洗濯物を前後に転がしながら洗浄 | 洗濯物同士をこすり合わせて揉み洗い |

| 特徴 | 洗濯と乾燥が一緒にできるものが多い | 水や洗剤の消費量が多いが洗浄力が高い |

| メリット | スペースを有効活用できる デリケートな衣服の洗濯に向いている 消費電力が低く運転音も静か | 洗濯容量が大きく1度で大量に洗える 操作がシンプル |

| 価格 | 高め | 低め |

自宅のスペースや洗濯物の量・種類、予算に応じてドラム式と縦型のどちらが最適か確認しましょう。

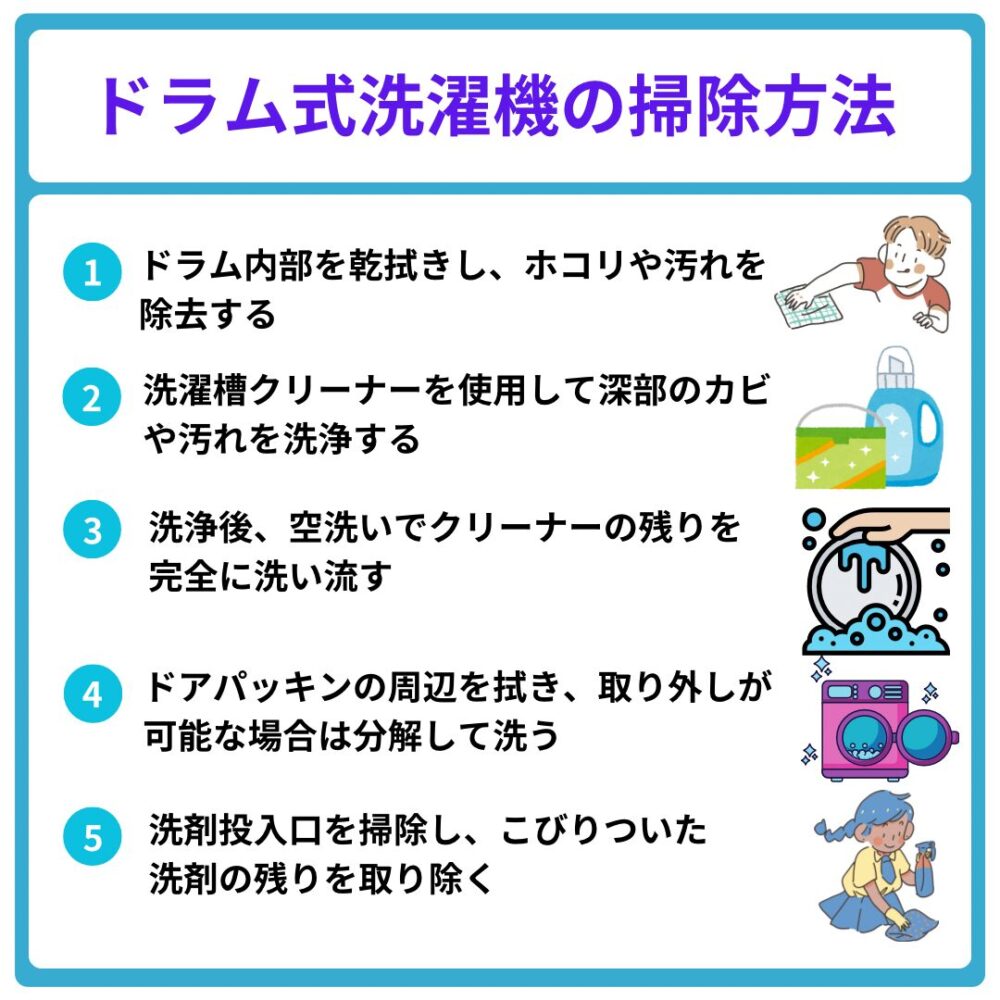

ドラム式洗濯機の掃除方法

ドラム式洗濯機の掃除は必須です。構造上、洗濯槽が密閉されているため、湿気がこもりやすく、カビや臭いが生じる原因となります。

掃除の手順は以下のとおりです。

- ドラム内部を乾拭きし、ホコリや汚れを除去する

- 洗濯槽クリーナーを使用して深部のカビや汚れを洗浄する

- 洗浄後、空洗いでクリーナーの残りを完全に洗い流す

- ドアパッキンの周辺を拭き、取り外しが可能な場合は分解して洗う

- 洗剤投入口を掃除し、こびりついた洗剤の残りを取り除く

高温の水で空洗いを行い、クリーナーの残留物を洗い流すのがポイントです。上記の手順で掃除することで、ドラム式洗濯機の性能を維持し、清潔な洗濯が可能となります。

ドラム式の掃除ポイント

ドラム式洗濯機は、縦型とは異なる構造をしており、特にドアパッキンや乾燥フィルター、熱交換器周りに汚れが溜まりやすい特徴があります。ここでは、ドラム式洗濯機特有の掃除ポイントを詳しく解説します。

- ドアパッキンのカビ染み対策(拭取り→酸素系→乾燥)

- 乾燥フィルター/熱交換器のホコリ除去(目詰まり=臭い・乾燥不良)

- 乾燥ダクトに触れない線引き(ユーザー作業の範囲)

ドアパッキンのカビ染み対策(拭取り→酸素系→乾燥)

結論:ドラム式洗濯機のドアパッキンに発生するカビ染みは、毎回の拭き取り、定期的な酸素系漂白剤によるつけ置き、そして使用後の徹底した乾燥で対策できます。

理由:ドアパッキンは、洗濯槽とドアの隙間を埋めるゴム製の部品で、水滴が残りやすく、洗剤カスや衣類の繊維が溜まりやすい場所です。この湿気と汚れがカビの温床となり、黒いカビ染みができやすいのです。

洗濯終了後、ドアパッキンに付着した水滴や洗剤カスを乾いた布で丁寧に拭き取って下さい。これにより、カビの発生源となる湿気と汚れを取り除きます。

週に1回程度、酸素系漂白剤を水で薄めたものをスプレーボトルに入れ、ドアパッキンのカビ染みが気になる部分に吹き付けます。しばらく放置(30分〜1時間程度)した後、歯ブラシなどで優しくこすり、水で洗い流して乾拭きして下さい。落ちにくいカビには、キッチンペーパーなどに酸素系漂白剤を含ませて貼り付け、しばらくパックするのも効果的です。

パッキンのカビ予防には、洗濯終了後にドアを完全に閉め切らず、少し開けておくことで洗濯槽内とパッキンの乾燥を促せます。

乾燥フィルター/熱交換器のホコリ除去(目詰まり=臭い・乾燥不良)

結論:ドラム式洗濯機の乾燥フィルターや熱交換器に溜まるホコリを定期的に除去することで、嫌な臭いや乾燥不良を防ぎ、乾燥効率を維持できます。

理由:乾燥フィルターは、乾燥運転中に発生するホコリや糸くずをキャッチする役割がありますが、目詰まりすると風の通りが悪くなり、乾燥時間が長くなったり、生乾きの臭いの原因となります。熱交換器も同様にホコリが溜まりやすく、乾燥効率の低下につながります。

- 乾燥フィルター

- 乾燥運転のたびに、または数回に一度は必ず取り外して、溜まったホコリを掃除機で吸い取るか、水洗いして下さい。水洗いした場合は、完全に乾燥させてから洗濯機に戻しましょう。フィルターのメッシュ部分にホコリが固着している場合は、歯ブラシなどで優しくこすり落とします。

- 熱交換器

- 機種によって掃除方法が異なります。取扱説明書を確認し、ユーザー自身で掃除可能な範囲(ブラシや掃除機で吸い取るなど)で定期的にホコリを除去して下さい。奥深くのホコリ詰まりは、専門業者による分解清掃が必要になる場合があります。

乾燥ダクトに触れない線引き(ユーザー作業の範囲)

結論:ドラム式洗濯機の乾燥ダクトは、ユーザー自身が清掃できる範囲と、専門業者に依頼すべき範囲があります。無理に分解しようとせず、取扱説明書で示されている範囲に留めましょう。

理由:乾燥ダクトは、洗濯機の内部構造の一部であり、安易な分解は故障や事故の原因となります。特に、奥深くのダクトは複雑な形状をしており、専門的な知識と工具がなければ安全に清掃できません。

乾燥ダクトの掃除は、基本的に乾燥フィルターの奥に見える範囲で、掃除機で吸い取る程度に留めて下さい。無理に奥まで手を入れたり、細い棒などを差し込んだりすると、ダクトを傷つけたり、内部のセンサーを破損させたりする可能性があります。乾燥効率の低下や異臭が改善しない場合は、乾燥ダクトの内部に頑固なホコリが詰まっている可能性が高いです。その場合は、メーカーの修理窓口や、洗濯機クリーニングの専門業者に相談し、点検・清掃を依頼することをおすすめします。

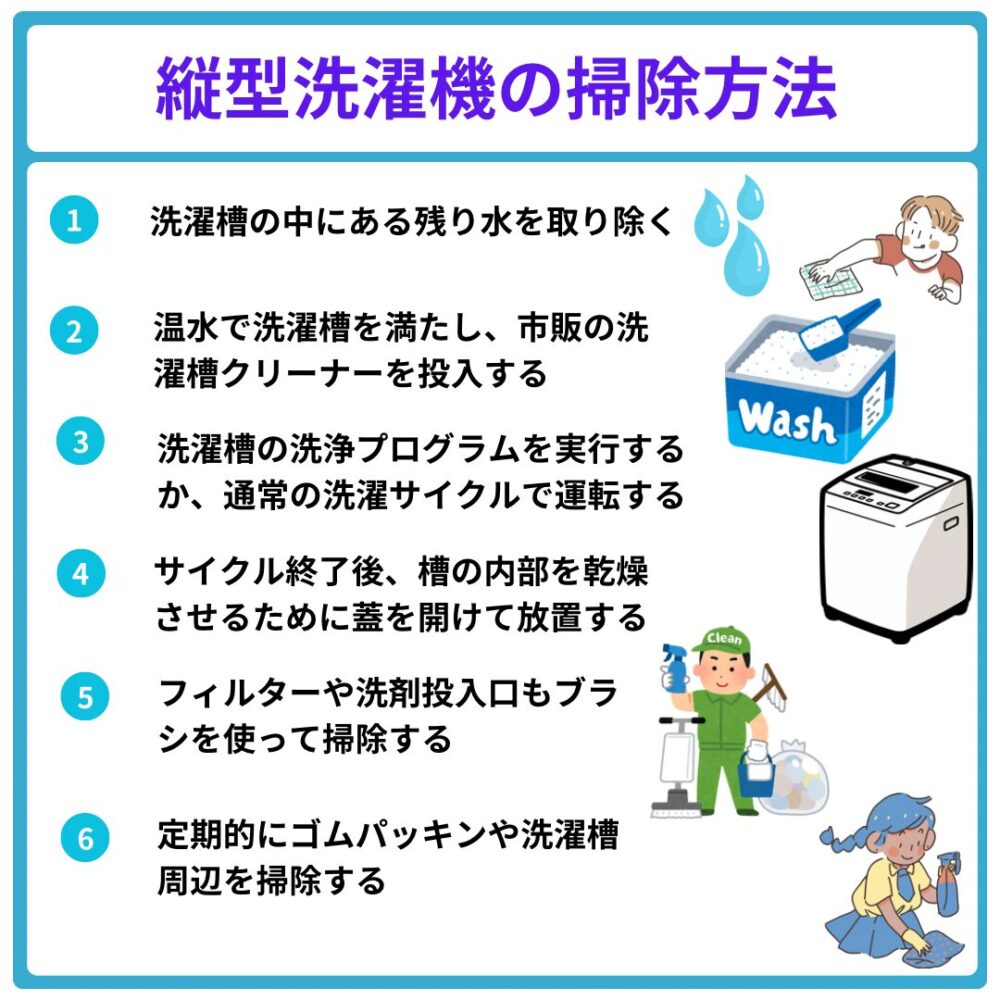

縦型洗濯機の掃除方法

縦型洗濯機を清潔に保つと、機械の寿命を延ばせます。具体的な掃除方法は下記のとおりです。

- 洗濯槽の中にある残り水を取り除く

- 温水で洗濯槽を満たし、市販の洗濯槽クリーナーを投入する

- 洗濯槽の洗浄プログラムを実行するか、通常の洗濯サイクルで運転する

- サイクル終了後、槽の内部を乾燥させるために蓋を開けて放置する

- フィルターや洗剤投入口もブラシを使って掃除する

- 定期的にゴムパッキンや洗濯槽周辺を掃除する

洗濯槽の掃除後は、蓋を開けて内部を乾燥させることがカビの発生を抑えるポイントです。フィルターや洗剤投入口、ゴムパッキンの定期的な掃除も忘れてはなりません。

縦型の掃除ポイント

縦型洗濯機は、ドラム式とは異なり、洗濯槽の穴や糸くずフィルターに汚れが溜まりやすい特徴があります。ここでは、縦型洗濯機特有の掃除ポイントを詳しく解説します。

- 槽の穴に詰まる皮脂/洗剤カスへの対処(酸素系×高温)

- 糸くずフィルターの劣化・交換目安

槽の穴に詰まる皮脂/洗剤カスへの対処(酸素系×高温)

結論:縦型洗濯機の洗濯槽の穴に詰まる皮脂汚れや洗剤カスは、酸素系漂白剤と高温のお湯を組み合わせた槽洗浄で効果的に対処できます。

理由:縦型洗濯機は、洗濯槽に直接水と洗剤を入れ、衣類を撹拌して洗う構造のため、洗濯槽の外側と内側の二重構造の隙間や、槽の小さな穴に皮脂汚れや洗剤カスが溜まりやすいです。酸素系漂白剤は、高温で活性化し、これらの固着した汚れを分解し、剥がし取る力があります。

洗濯槽に酸素系漂白剤を投入し、40〜50℃のぬるま湯を高水位まで満たします。そのまま2〜3時間放置することで、汚れが浮き上がりやすくなります。汚れが浮き上がってきたら、浮遊しているカビのカスなどを目の細かいネットで回収しましょう。その後、「槽洗浄コース」または標準コースで運転します。槽洗浄後は、必ず2回以上のすすぎを行い、汚れやクリーナー成分を完全に洗い流して下さい。

糸くずフィルターの劣化・交換目安

結論:縦型洗濯機の糸くずフィルターは、劣化すると集じん能力が低下し、洗濯物に糸くずが付着する原因となります。定期的に状態を確認し、破損や目詰まりがひどい場合は交換が必要です。

理由:糸くずフィルターは、洗濯中に衣類から出る糸くずやホコリをキャッチする重要な役割を担っています。フィルターが劣化したり、頻繁な掃除によって網目が広がったりすると、本来の機能を果たせなくなり、結果として洗濯物に汚れが付着してしまいます。

糸くずフィルターは、洗濯のたびに溜まったゴミを捨て、定期的に水洗いして清潔に保ちましょう。フィルターの網目に穴が開いている、破れている、または素材が硬化して柔軟性がなくなっている場合は、交換の目安です。交換用の糸くずフィルターは、家電量販店やメーカーのオンラインショップなどで購入できます。洗濯機の機種に適合するフィルターを選び、取扱説明書に従って交換しましょう。

家族人数・使用頻度別の掃除頻度目安(単身/3〜4人/大家族)

結論:洗濯機の掃除頻度は、家族の人数と洗濯機の使用頻度によって異なります。単身であれば月に1回、3〜4人家族であれば2週間に1回、大家族であれば週に1回を目安に槽洗浄を行うのが理想です。

理由:洗濯機の使用頻度が高いほど、洗剤カスや皮脂汚れ、カビの発生源となる汚れが蓄積しやすくなります。汚れが溜まる前に定期的に掃除することで、清潔な状態を維持し、カビや臭いの発生を未然に防げます。

- 単身世帯や洗濯機の使用頻度が少ない場合

- 月に1回の槽洗浄と、フタ開放、パッキン拭き、糸くずフィルターの掃除を毎回行うだけでも十分効果があります。

- 3〜4人家族で毎日洗濯機を使用する場合

- 2週間に1回の槽洗浄に加え、週に1回は洗剤投入口の掃除も行うと良いでしょう。

- 大家族や洗濯回数が多い場合

- 週に1回の槽洗浄を行い、フタ開放やパッキン拭き、糸くずフィルターの掃除は毎日欠かさず行うことをおすすめします。

温度・時間の基礎(酸素系は40〜50℃が効率的/塩素系は常温で可)

結論:酸素系漂白剤を使用する場合は40〜50℃のぬるま湯が最も効率的ですが、塩素系漂白剤は常温の水で十分効果を発揮します。

理由:酸素系漂白剤は、水温が高いほど化学反応が活発になり、カビや汚れを剥がす効果が高まります。一方、塩素系漂白剤は、漂白成分が常温の水でも十分に作用するため、加熱する必要はありません。

- 酸素系漂白剤を使用する場合

- 洗濯槽に40〜50℃のぬるま湯を高水位まで入れ、クリーナーを投入して下さい。入浴剤の残り湯を利用するのも効果的です。クリーナーを投入したら、2〜3時間放置し、その後、槽洗浄コースまたは標準コースで運転しましょう。

- 塩素系漂白剤を使用する場合

- 常温の水を高水位まで入れ、クリーナーを投入します。塩素系クリーナーは強力なため、放置時間は取扱説明書に従って下さい。通常は数十分から数時間で効果を発揮します。

クリーナーの正しい選び方と使い分け

洗濯機クリーナーには、塩素系、酸素系、そして重曹やクエン酸といった自然派のものがあります。それぞれの特性を理解し、汚れの種類や洗濯機のタイプに合わせて適切に使い分けることが、効果的な掃除の鍵です。

- 塩素系/酸素系/自然派(重曹・クエン酸)の役割と得意不得意

- 失敗しない温度・時間・すすぎ回数の目安

- ステンレス槽/プラ槽の相性(取り説確認ポイント)

塩素系/酸素系/自然派(重曹・クエン酸)の役割と得意不得意

結論:塩素系クリーナーは強力な除菌・漂白力でカビを分解し、酸素系クリーナーは汚れを剥がして浮かせます。重曹やクエン酸は、環境に優しく、軽度な汚れや臭いに効果的です。

理由:塩素系はカビの細胞壁を破壊し、強力に分解・除去します。ただし、漂白力が強いため色柄物への使用は注意が必要です。酸素系は、発泡作用で汚れを剥がし取るため、「ピロピロわかめ」の回収に適しています。重曹は弱アルカリ性で皮脂汚れや臭いを中和し、クエン酸は酸性で水垢や石鹸カスを分解します。

| クリーナーの種類 | 得意な汚れ | 不得意なこと | 注意点 |

| 塩素系 | カビの分解、除菌、漂白 | 汚れを浮かせない、色柄物の脱色 | 酸性のものと混ぜない(有毒ガス発生) |

| 酸素系 | カビや汚れの剥離、臭い除去 | 即効性がない、温度管理が必要 | 塩素系との併用不可 |

| 重曹 | 皮脂汚れ、軽い臭い | 頑固なカビ、石鹸カス | – |

| クエン酸 | 水垢、石鹸カス | カビの除去、金属部分への使用(錆びる可能性) | 塩素系との併用不可 |

失敗しない温度・時間・すすぎ回数の目安

結論:酸素系クリーナーは40〜50℃で2〜3時間放置後、槽洗浄コースで運転し、すすぎは2回以上行うのが目安です。塩素系クリーナーは常温で取扱説明書記載の時間放置後、同様にすすぎを2回以上行いましょう。

理由:適切な温度と放置時間は、クリーナーの洗浄成分を最大限に引き出すために重要です。また、十分なすすぎ回数は、クリーナー成分や剥がれ落ちた汚れの残留を防ぎ、衣類への影響を避けるために必要です。

- 酸素系クリーナーを使う場合

- 洗濯槽に40〜50℃のぬるま湯を高水位まで満たし、クリーナーを投入します。2〜3時間放置することで、汚れが十分に剥がれやすくなります。その後、洗濯機の「槽洗浄コース」を運転して下さい。槽洗浄コースがない場合は、標準コースで運転し、汚れが浮き上がってきたらネットで回収しましょう。

- 塩素系クリーナーを使う場合

- 常温の水を高水位まで入れ、クリーナーを投入します。塩素系クリーナーは強力なため、放置時間は各製品の取扱説明書に従いましょう。通常は30分〜1時間程度が目安です。

どちらのクリーナーを使用した場合でも、槽洗浄後は必ず2回以上の「すすぎ」や「空運転」を行い、クリーナー成分や汚れを完全に洗い流して下さい。特に、酸素系クリーナー使用後は、剥がれたカビのカスが残りやすいため、念入りなすすぎが重要です。

ステンレス槽/プラ槽の相性(取り説確認ポイント)

結論:洗濯槽の素材(ステンレス槽またはプラ槽)によって、使用できるクリーナーの種類や注意点が異なるため、必ず洗濯機の取扱説明書を確認して下さい。

理由:一部のクリーナーは、特定の素材に対して変色や劣化を引き起こす可能性があります。取扱説明書には、メーカーが推奨するお手入れ方法や使用可能なクリーナーが明記されており、これに従うことで洗濯機を傷めることなく安全に掃除できます。

- ステンレス槽

- 一般的に多くの種類のクリーナーに対応していますが、酸性の強いクリーナーを長時間放置すると、変色や錆びの原因になることがあります。クエン酸を使用する際は注意が必要です。

- プラ槽

- 塩素系クリーナーの使用に制限がある場合があります。塩素系漂白剤の成分がプラスチック素材を劣化させる可能性もあるため、必ず取扱説明書で確認しましょう。

どちらの素材の場合でも、市販の洗濯槽クリーナーを使用する前に、必ず製品の注意書きと洗濯機の取扱説明書の両方を熟読して下さい。不明な点があれば、メーカーに問い合わせるのが最も確実です。

絶対にやってはいけないNG行為

洗濯機を清潔に保ちたい気持ちは分かりますが、誤った掃除方法は故障や事故、さらには保証の対象外となるリスクを伴います。ここでは、絶対に避けるべきNG行為を具体的に解説します。

- 塩素系と酸性(クエン酸・酸性洗剤)の混用禁止

- 金属部位への酸性剤・高濃度放置/ゴム・パッキン劣化

- 分解清掃の保証リスク(乾燥ダクト無理外し・自己責任の境界)

塩素系と酸性(クエン酸・酸性洗剤)の混用禁止

結論:塩素系漂白剤と酸性洗剤(クエン酸、酸性タイプのカビ取り剤など)を混ぜて使用することは、絶対に避けて下さい。

理由:塩素系漂白剤と酸性洗剤が混ざると、有毒な塩素ガスが発生し、人体に非常に危険です。最悪の場合、呼吸器系の疾患や失明、死に至る可能性もあります。

塩素系クリーナーを使用する際は、必ず単独で使用し、他の洗剤やクリーナーと混ぜないようにして下さい。特に、トイレ用洗剤や浴室用洗剤には酸性のものも多いため、同時期に使う際も十分に換気を行い、間隔を空けるなど注意が必要です。もし誤って混ぜてしまった場合は、すぐにその場を離れ、換気を十分に行いましょう。気分が悪くなった場合は、速やかに医師の診察を受けて下さい。

金属部位への酸性剤・高濃度放置/ゴム・パッキン劣化

結論:酸性の強いクリーナー(クエン酸など)を金属部位に長時間放置することや、高濃度の洗剤をゴムパッキンに付着させたままにすることは、劣化や故障の原因となるため避けるべきです。

理由:酸性成分は金属を腐食させ、錆びや変色を引き起こす可能性があります。また、高濃度の洗剤はゴムやプラスチック素材の柔軟性を失わせ、ひび割れや硬化、水漏れの原因となることがあります。

クエン酸などの酸性クリーナーを使用する際は、金属部分(ネジ、ドラム槽の金属部分など)に直接かけたり、長時間付着させたままにしたりしないよう注意しましょう。使用後はすぐに洗い流し、水分を拭き取って下さい。ドラム式洗濯機のドアパッキンや、洗剤投入口のゴム部分などは、洗剤カスが残りやすい場所です。掃除の際は、薄めた中性洗剤やぬるま湯で優しく拭き取り、高濃度のクリーナーや酸性洗剤を直接かけないようにして下さい。拭き取り後は、必ず乾拭きして水分を残さないようにしましょう。

分解清掃の保証リスク(乾燥ダクト無理外し・自己責任の境界)

結論:洗濯機の乾燥ダクトなど、専門知識が必要な内部の分解清掃は、保証期間内であっても保証対象外となるリスクや、故障の原因となる可能性が高いため、ユーザー自身で行うべきではありません。

理由:洗濯機内部には、複雑な配線や精密な部品が多く含まれています。安易な分解は、部品の破損、水漏れ、感電などの事故を引き起こす可能性があり、一度分解してしまうとメーカー保証が受けられなくなることがあります。

乾燥ダクトや熱交換器など、ユーザー自身での掃除が推奨されていない箇所は、無理に分解しようとしないで下さい。ホコリ詰まりがひどく、乾燥機能に不具合が出ている場合は、メーカーや専門の修理業者に依頼しましょう。

取扱説明書に記載されている「お手入れ」の範囲を超える分解や清掃は、自己責任となります。特に保証期間中は、メーカーの指示に従うことが重要です。

目的別の最短解決ナビ(症状→手段)

洗濯機から「嫌な臭いがする」「黒カビが出る」「排水が遅い」など、困った症状が出た時に、どのように対処すれば良いか分からない方もいるでしょう。ここでは、症状別の最短解決方法をナビゲートします。

- イヤな臭いが取れない→酸素系×40〜50℃→扉開放乾燥

- 黒カビ片が出る→槽洗浄モード+ネット併用で回収

- 排水が遅い→排水口・ホース清掃

イヤな臭いが取れない→酸素系×40〜50℃→扉開放乾燥

結論:洗濯機から嫌な臭いが取れない場合は、酸素系漂白剤を40〜50℃のぬるま湯で使用し、槽洗浄を行った後、洗濯終了後は常に扉を開放して乾燥させることで、効果的に臭いを除去・予防できます。

理由:洗濯槽内部に発生するカビや雑菌が、嫌な臭いの主な原因です。酸素系漂白剤は、これらの雑菌やカビを分解・除去する効果が高く、高温でその効果はさらに増します。また、洗濯機内部の湿気を除去することで、カビや雑菌の繁殖を抑えられます。

洗濯槽に酸素系漂白剤を投入し、40〜50℃のぬるま湯を高水位まで満たします。槽洗浄コースで運転し、汚れが浮き上がってきたらネットで回収して下さい。槽洗浄後も臭いが気になる場合は、再度槽洗浄を行うか、メーカー推奨の専用クリーナーを使用することも検討しましょう。日頃から洗濯終了後は、洗濯機の扉を完全に開放し、内部をしっかり乾燥させることを習慣にして下さい。ドラム式洗濯機の場合は、ドアパッキンの水滴も拭き取りましょう。

黒カビ片が出る→槽洗浄モード+ネット併用で回収

結論:洗濯槽から黒カビのカス(ピロピロわかめ)が出る場合は、槽洗浄モードを使い、同時に目の細かいネットで浮き出たカビ片を回収することで、効果的に除去できます。

理由:黒カビ片は、洗濯槽の裏側に繁殖したカビが剥がれ落ちたものです。槽洗浄モードは、洗濯槽の汚れを剥がし取るように設計されています。浮き出たカビ片を物理的に回収することで、洗濯物への再付着を防ぎ、より確実に除去できます。

酸素系漂白剤を投入し、洗濯機の「槽洗浄コース」を運転します。槽洗浄中に、水面に浮き上がってくる黒カビのカスを、目の細かいネット(ストッキングネットなど)で丁寧に取り除きましょう。槽洗浄が終了したら、黒カビ片が完全に出なくなるまで、「すすぎ」や「空運転」を数回繰り返して下さい。それでも黒カビ片が出る場合は、再度槽洗浄を行うか、専門業者による清掃を検討することも必要です。

排水が遅い→排水口・ホース清掃

結論:洗濯機の排水が遅いと感じる場合は、洗濯機本体の故障ではなく、排水口や排水ホースの詰まりが原因である可能性が高いです。排水口・ホースの清掃を行うことで、排水不良を改善できます。

理由:排水口や排水ホースには、洗濯中に流れる糸くず、髪の毛、石鹸カスなどが溜まりやすく、これらが詰まるとスムーズな排水を妨げます。排水不良を放置すると、悪臭の原因になるだけでなく、洗濯機本体への負担も増大します。

排水口の掃除方法は、以下の記事で詳しく解説しています。

洗濯機の排水口が汚い!つまりや汚れの原因や具体的な掃除方法を解説

排水ホースは、洗濯機から排水口につながる蛇腹状のホースです。ホースの途中が折れ曲がっていないか確認し、もし詰まっている場合は、ホースを外して内部を洗浄して下さい。ホースを外す際は、床が濡れないようにバケツなどを用意し、ゆっくりと作業しましょう。

洗濯機の外部・付属品のお手入れ

洗濯機の外部と付属品のお手入れは、洗濯機の性能を保ち、長持ちさせるために重要です。定期的な掃除が必要なのは下記のパーツです。

- 洗剤・柔軟剤投入口

- 糸くずフィルター

- 排水ホースと排水口

- 外観と操作パネル

上記の部分をきれいに保つことで洗濯機の効率が向上し、清潔に衣類を洗えます。

洗剤・柔軟剤投入口

洗剤・柔軟剤投入口の掃除は、洗濯機の性能を保持し、洗濯物を清潔に保つために重要です。洗剤・柔軟剤投入口は頻繁に使用するため、洗剤が固まったり、残留物が蓄積されたりしやすい場所です。定期的な掃除を行うことで、カビや悪臭の発生を防ぎ、洗濯効果を向上させられます。

掃除をする際はぬるま湯と中性洗剤を使い、柔らかいブラシやスポンジで優しく洗うと効果的です。投入口の内部は洗剤が溜まりやすいためしっかりとすすぎ、洗剤の残留物をすべて除去します。

掃除後は内部が完全に乾燥するまで放置し、カビが生えにくい環境にすることが大切です。

糸くずフィルター

糸くずフィルターは、洗濯中に衣類から出る糸くずを集める重要な役割を持っています。フィルターが詰まると洗濯機の排水効率が悪くなり、最悪の場合、洗濯機の故障につながることもあります。

定期的な掃除が必要ですが、方法はとても簡単で、フィルターを取り外し、水洗いするだけです。掃除後はフィルターをしっかり乾燥させてから再設置することが大切です。

排水ホースと排水口

排水ホースと排水口が正常に機能しないと、水漏れや悪臭の原因となります。排水ホースは洗濯機から汚水を外に排出するための部品であり、内部に汚れが溜まりやすいため、定期的な掃除が必要です。具体的には、ホースを洗濯機から取り外し、中の汚れをブラシで掃除する方法が効果的です。

排水口は洗濯機の水が流れ込む場所であり、詰まると水がうまく流れずに溢れることがあります。排水口の掃除には、パイプクリーナーやワイヤーブラシを使用するのが有効です。排水ホースと排水口の接続部分のチェックも忘れてはならないポイントです。定期的に漏れがないかを確認してください。

» 洗濯機の排水口掃除ガイド:詰まりを防ぐ掃除とメンテナンス方法

外観と操作パネル

洗濯機の外観と操作パネルの掃除は、単に見た目をきれいにするだけでなく、機能的な問題を防ぐためにも重要です。外観は定期的に拭くことで、埃や汚れの蓄積を防ぎます。

操作パネルは、ボタンやディスプレイ周辺に細かい隙間があり、埃がたまりやすい部分です。柔らかい布や専用のブラシを使用して掃除しましょう。水分によって故障につながることもあるので、乾いた布やよく絞った布を使うようにしてください。掃除をする際は、安全を確保するために電源を切った状態で行うことが大切です。

快適に洗濯機を使うためのアドバイス

洗濯機を長く快適に使用するためには、定期的なメンテナンスと適切な使用方法が欠かせません。ここでは、日常のお手入れポイントや掃除を習慣化するコツ、簡単なお手入れ方法、プロのクリーニングのメリット・デメリット、トラブル防止のポイントについて詳しく解説します。

- 毎日できる洗濯機のお手入れポイント

- 洗濯機掃除を習慣づけるコツ

- 洗濯槽クリーナー以外の簡単なお手入れ方法

- プロのクリーニングを依頼するメリット・デメリット

- 洗濯機トラブルを防ぐためのポイント

毎日できる洗濯機のお手入れポイント

- 洗濯後のフタを開ける

- 洗濯機のフタを開けて湿気を逃がし、カビの発生を防ぎましょう。

- 洗剤の適量を守る

- 洗剤や柔軟剤を過剰に使用すると、洗濯槽や排水ホースに残留し、カビやヌメリの原因に

パッケージに記載されている適量を確認 - 洗濯物はすぐに取り出す

- 長時間放置すると菌が繁殖しやすく、嫌な臭いの原因に

- 洗濯コースを適切に使い分ける

- 「標準コース」だけでなく、「お急ぎコース」「大物洗い」「おしゃれ着洗い」などを使い分ける

適切な洗い方で洗剤残りを防ぎ、洗濯機の負担を軽減 - 糸くずフィルターの掃除

- 洗濯後は糸くずフィルターのゴミを取り除き、排水の詰まりを防ぎます。

- 洗剤投入口の洗浄

- 洗剤や柔軟剤の残留物が溜まりやすいため、定期的に洗浄しましょう。

- 洗濯機の外側を拭く

- ホコリや汚れを防ぐため、柔らかい布で外側も拭いておきます。

洗濯機掃除を習慣づけるコツ

- 掃除の日を決める

- 毎月1日など、特定の日を「洗濯機掃除の日」としてスケジュールに組み込みましょう。

スマホのリマインダー機能などを活用すると便利です。 - 洗濯後はフタやドアを開けておく

- 洗濯槽内に熱や湿気がこもるとカビが増殖しやすくなります。洗濯が終わったらすぐに蓋やドアを開けておき、空気の通り道を確保しましょう。

- 糸くずフィルターは使用後にサッと掃除

- 毎回でなくとも、週に1度は糸くずフィルターの汚れを軽く水洗いし、溜まったゴミや糸くずを除去します。排水不良やカビの予防にもなります。

- 掃除用具を常備

- 洗濯槽クリーナーやブラシなどの掃除道具を洗濯機の近くに置くと、手軽に掃除できます。

- 家族と協力する

- 家族で役割分担することで、掃除の負担を軽減できます。

洗濯槽クリーナー以外の簡単なお手入れ方法

重曹とクエン酸を活用

- 重曹は洗濯槽の黒カビや油汚れに効果的。

- クエン酸は石けんカスの分解や除菌に役立ちます。

使い方:

- ぬるま湯(40℃程度)を洗濯槽にためる。

- 重曹またはクエン酸を投入。

- 数時間放置した後、通常運転で洗い流す。

漂白剤を使ったつけ置き洗い

- 酸素系漂白剤をお湯に溶かし、洗濯槽に数時間つけ置き

- その後、排水して空運転を行うとスッキリ

お湯洗浄:

- 50℃程度のお湯を洗濯槽に満たし、30分ほど放置すると汚れが浮き上がります。

- 定期的に行うことで、カビの発生を抑えられます。

ベビーマグちゃんなどの洗濯補助グッズ

- 「ベビーマグちゃん

」洗濯機内の雑菌繁殖抑制や消臭に効果を期待できる

- あくまで補助的な役割なので、定期的な掃除は必要

ベビーマグちゃん  とは?

とは?

ベビーマグちゃんは、高純度のマグネシウムを利用した洗濯補助用品です。洗濯物と一緒に洗濯機へ入れるだけで、マグネシウムが水と反応し、弱アルカリ性の水を生成。この水が汚れや臭いを分解し、衣類をすっきり清潔に保ちます。環境に優しいだけでなく、経済的なメリットもあり、多くの家庭で活用されています。

ベビーマグちゃんの特徴

- 界面活性剤不使用で安心・安全

- ベビーマグちゃんは、界面活性剤・香料・漂白剤を一切含まないため、肌が敏感な方や赤ちゃんの衣類にも安心して使用できます。

- 高い洗浄力と消臭効果

- マグネシウムが水と反応して弱アルカリ性の水を生成。この水が洗浄力を発揮し、食品汚れや皮脂汚れを効果的に分解します。また、加齢臭やタバコ臭、汗臭を抑える消臭効果も期待できます。

- 環境に優しいエコな洗濯

- 洗剤を使わずに洗濯できるため、洗濯排水の環境負荷を軽減できます。さらに、すすぎ1回で済むので水の節約にもつながります。

- 経済的でコスパ抜群

- 約300回使用可能で、毎日洗濯しても約1年間使用可能。洗剤の購入頻度を減らし、家計にも優しいアイテムです。

ベビーマグちゃんの使い方

- 洗濯物と一緒に入れる

ベビーマグちゃんを洗濯物と一緒に洗濯機へ入れます。洗濯物の量に応じて、1〜3個使用すると効果的です。 - 洗濯機の設定

洗い時間:15分以上推奨

すすぎ回数:通常1回(汚れが多い場合は2回) - 使用後のメンテナンス

洗濯後は、洗濯物と一緒にしっかり乾燥させる

湿った状態が続くとマグネシウムが酸化し、効果が低下するため注意

ベビーマグちゃんを使用する際の注意点

| 項目 | 注意点 |

| 使用不可の素材 | ウールやシルクなどの動物性繊維には使用不可 |

| 洗剤との併用 | 洗剤・柔軟剤との併用は可能だが、塩素系漂白剤との併用は避ける |

| 乾燥機の使用 | 乾燥機は使用可能だが、メッシュ部分が傷む可能性がある |

ベビーマグちゃんはこんな方におすすめ!

- 洗剤の成分が気になる方:無添加で安心

- エコな洗濯をしたい方:排水汚染を抑え、環境に優しい

- コストを抑えたい方:約1年間使用できるので経済的

- 洗濯物の臭いが気になる方:加齢臭や汗臭を軽減

ベビーマグちゃんは、洗浄力・消臭力・エコ・経済性を兼ね備えた便利な洗濯補助アイテムです。日々の洗濯をより快適にしたい方は、ぜひ試してみてください!

プロのクリーニングを依頼するメリット・デメリット

メリット

- 徹底的な洗浄

- 分解洗浄で見えない部分の汚れまでしっかり落とせる。

- 時間の節約

- 自分で掃除する手間が省ける。

デメリット

- コストがかかる

- クリーニング料金が発生する。

- 業者選びが重要

- 信頼できる業者を選ぶ必要がある。

洗濯機トラブルを防ぐためのポイント

定期的な点検を行う

- ホースの劣化や接続部のゆるみがないか確認。

- 排水口の詰まりがないか定期的にチェック。

適切な使用方法を守る

- 過剰に洗濯物を詰め込まない。

- 推奨されている洗剤の量を守る。

洗濯機の設置環境を整える

- 直射日光を避け、風通しの良い場所に設置する。

- 湿気がこもらないように注意する。

洗濯機の掃除頻度について

洗濯槽は1~2か月に1回の頻度で掃除することが推奨されています。特に湿度の高い季節や、使用頻度が高い場合は早めの掃除が効果的です。

| 部品 | 掃除頻度 | 掃除方法 |

| 排水フィルター | 1~2週間に1回 | 取り外してゴミを除去 |

| 洗剤投入口 | 1~2か月に1回 | 残留物をブラシで洗浄 |

| 乾燥フィルター(ドラム式) | 毎回 | ホコリを取り除く |

洗濯機使用時の注意点

- 適切な衣類の量を守る

- 詰め込みすぎると洗浄力が低下し、モーターへの負担も増加。

- つけ置き洗いを活用

- 汚れのひどい衣類は、洗濯前につけ置きすることで汚れ落ちが良くなります。

これらのポイントを実践することで、洗濯機を長持ちさせ、快適に使用することができます。

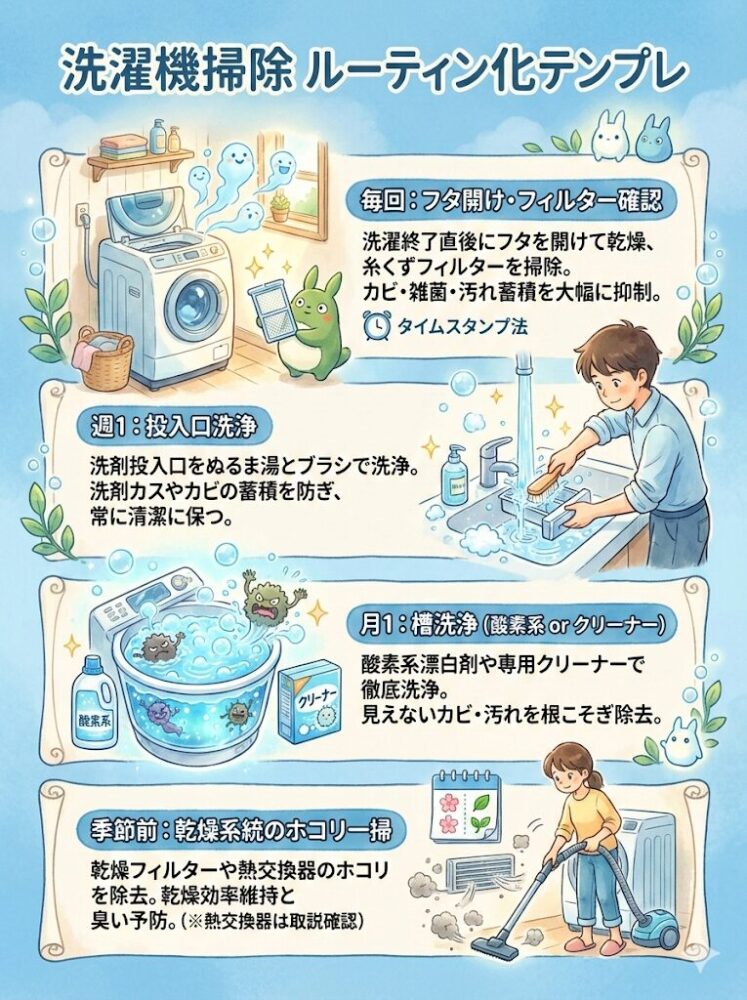

ルーティン化テンプレ

洗濯機掃除を「面倒くさい」と感じさせないためには、ルーティン化が効果的です。ここでは、毎日の簡単なケアから季節ごとの念入りな掃除まで、無理なく続けられるルーティンテンプレートをご紹介します。

- 毎回:フタ開け・フィルター確認(タイムスタンプ法)

- 週1:投入口洗浄

- 月1:槽洗浄(酸素系 or クリーナー)

- 季節前:乾燥系統のホコリ一掃

毎回:フタ開け・フィルター確認(タイムスタンプ法)

結論:洗濯終了後、すぐにフタを開けて洗濯槽を乾燥させ、糸くずフィルターを確認・掃除することを毎回行うと、汚れの蓄積を大幅に抑えられます。

理由:洗濯機内部は湿気がこもりやすく、カビや雑菌が繁殖しやすい環境です。洗濯後にフタを開けて乾燥を促すことで、カビの発生を抑えられます。また、糸くずフィルターの掃除は、洗濯物の汚れ付着や排水不良を防ぐために非常に重要です。

洗濯が終わったら、すぐに洗濯機のフタ(またはドア)を完全に開けましょう。これにより、洗濯槽内部の湿気が放出され、乾燥が促進されます。同時に、糸くずフィルターを取り外し、溜まった糸くずやホコリを捨てて下さい。フィルターが汚れている場合は、軽く水洗いし、乾燥させてから元に戻しましょう。この「フタ開け・フィルター確認」を洗濯終了直後に行うことを習慣にすると、忘れずに実践できます。

週1:投入口洗浄

結論:洗剤投入口の洗浄は週に1回行うことで、洗剤カスやカビの蓄積を防ぎ、常に清潔な状態を保てます。

理由:洗剤投入口は、洗剤や柔軟剤が直接触れるため、固まった洗剤カスや、湿気によるカビが発生しやすい箇所です。これらの汚れを放置すると、洗剤の投入を妨げたり、悪臭の原因になったりします。

週に1回、洗剤投入口を取り外せる場合は取り外し、ぬるま湯と歯ブラシで丁寧に洗いましょう。取り外せない場合は、ぬるま湯を含ませた布やブラシで隙間までしっかり拭き取って下さい。洗い終わったら、水分を完全に拭き取り、乾燥させてから元に戻しましょう。定期的な洗浄を習慣にすることで、頑固な汚れになる前にきれいにできます。

月1:槽洗浄(酸素系 or クリーナー)

結論:月に1回、酸素系漂白剤または市販の洗濯槽クリーナーを使った槽洗浄を行うことで、洗濯槽内部の頑固なカビや汚れを徹底的に除去できます。

理由:毎日の洗濯だけでは落ちにくい洗濯槽の裏側には、カビや洗剤カス、皮脂汚れなどが蓄積していきます。月に1回の槽洗浄は、これらの目に見えない汚れを根こそぎ落とし、清潔な洗濯環境を保つために不可欠です。

酸素系漂白剤を使用する場合は、40〜50℃のぬるま湯を高水位まで満たし、クリーナーを投入して2〜3時間放置後、槽洗浄コースで運転します。市販の洗濯槽クリーナーを使用する場合は、製品の取扱説明書に従って下さい。どちらの場合も、槽洗浄後は必ず複数回すすぎを行い、剥がれた汚れやクリーナー成分を完全に洗い流しましょう。

季節前:乾燥系統のホコリ一掃

結論:乾燥機能付き洗濯機は、衣替えの季節など、季節の変わり目に乾燥系統(乾燥フィルター、熱交換器など)のホコリを一掃することで、乾燥効率の維持と臭いの予防につながります。

理由:乾燥機能は、特に冬場や梅雨時期に頻繁に使用されるため、乾燥系統には大量のホコリや糸くずが蓄積しやすいです。これが目詰まりを起こすと、乾燥時間が長くなったり、嫌な臭いの原因になったりします。

季節の変わり目など、定期的に乾燥フィルターを取り外して水洗いし、完全に乾燥させて下さい。フィルターのメッシュ部分に固着したホコリは、歯ブラシなどで優しく除去しましょう。熱交換器の掃除は、取扱説明書でユーザー自身が行える範囲を確認し、掃除機でホコリを吸い取るなどのケアを行います。奥のホコリが気になる場合は、専門業者に依頼することを検討しましょう。

洗濯機の掃除方法に関するよくある質問

洗濯機を長く清潔に使うには、定期的なメンテナンスが必要です。カビや汚れを防ぎ、洗濯物を衛生的に保つために、掃除の方法や頻度を理解しましょう。ここでは、洗濯機の掃除に関するよくある疑問に答えます。

- 洗濯機の掃除はどれくらいの頻度で行うべき?

- 洗濯機の掃除はどれくらいの頻度で行うべき?

- 洗濯機のフィルター掃除はどうすればいい?

- 排水口や排水ホースの掃除は必要?

- クリーナー残留と色移りを避けるすすぎ目安

- ドラム式での温水利用の可否(取説のモード優先)

- ベビーマグちゃん等の補助グッズは“補助”の位置づけ

洗濯機の掃除はどれくらいの頻度で行うべき?

洗濯機の掃除頻度は、使用状況や水質によって異なりますが、月に1回程度の掃除が理想的です。特に、家族の人数が多い場合や毎日洗濯をする場合は、汚れやカビが蓄積しやすいため、1〜2ヶ月ごとに徹底的なクリーニングを行うのが望ましいでしょう。

定期的な掃除を怠ると、以下のような問題が発生する可能性があります。

- 洗濯槽のカビやぬめりによる嫌なニオイ

- 衣類に付着する黒カビや汚れ

- 排水不良や故障のリスク増加

長期間掃除をしていない場合は、プロの洗濯機クリーニングサービスを利用するのも効果的です。専門の機材を使うことで、普段の掃除では落とせない汚れやカビを除去できます。

市販の洗濯槽クリーナーと重曹・クエン酸、どちらが効果的?

洗濯機を清潔に保つためには、定期的な掃除が欠かせません。市販の洗濯槽クリーナーと重曹・クエン酸のどちらを使うべきかは、汚れの種類や目的によって異なります。

市販の洗濯槽クリーナーの特徴とメリット

市販の洗濯槽クリーナーは、カビや雑菌を効果的に除去するために設計されています。特に以下の点が優れています。

- 強力な洗浄力

- カビや黒ずみ、雑菌をしっかり分解し、洗濯槽の奥まで清潔に。

- 手軽さ

- 洗濯機に投入して運転するだけなので、特別な準備が不要。

- 種類が豊富

- 塩素系・酸素系など、目的に応じた製品を選べる。

市販クリーナーの種類

| クリーナーの種類 | 特徴 | 使用頻度 |

| 塩素系 | 強力な殺菌・除菌効果があり、黒カビやぬめりをしっかり除去。 | 2〜3ヶ月に1回 |

| 酸素系 | 強い発泡力でカビを浮かせて落とす。臭いが少なく、環境にも優しい。 | 1ヶ月に1回 |

市販のクリーナーは、特にカビが発生しやすい梅雨時期や湿気の多い環境で効果を発揮します。毎月1回の使用が推奨されます。

使用方法(一般的な手順)

- 洗濯機を空にする

- クリーナーを適量投入する

- 標準コースまたは洗浄モードで運転

- 運転終了後、槽を乾燥させる

ポイント

- 塩素系クリーナーは強い臭いがあるため、使用後はしっかり換気をする。

- 酸素系クリーナーは発泡力があるため、汚れが浮き出ることがある。汚れが大量に出た場合は、すすぎを追加する。

- クリーナーを使用する前に、洗濯機の説明書を確認し、適切な方法を守る。

重曹・クエン酸の特徴と注意点

重曹とクエン酸は、自然由来の成分で環境に優しく、手軽に入手できることがメリットです。しかし、以下の点に注意が必要です。

- 洗浄力が弱い

- 軽度の汚れや臭いには有効だが、頑固なカビや黒ずみには効果が薄い。

- 重曹のデメリット

- 水に溶けにくいため、洗濯槽の穴に詰まりやすい。

- クエン酸のデメリット

- 金属部品を腐食させる恐れがあり、長期的には洗濯機の故障の原因になることも。

結論:どちらを選ぶべき?

| 使用目的 | おすすめの洗浄方法 |

| 頑固なカビ・黒ずみの除去 | 市販の洗濯槽クリーナー(塩素系・酸素系) |

| 軽い汚れ・臭いの除去 | 重曹・クエン酸 |

| 環境に優しい掃除 | 重曹・クエン酸 |

| 洗濯槽を定期的に清潔に保つ | 市販の洗濯槽クリーナー(月1回) |

洗濯機の種類や使用頻度によって、適した掃除方法を選ぶことが大切です。特にカビの発生を防ぐためには、洗濯後に洗濯機のフタを開けて乾燥させることも重要です。

洗濯機を清潔に保つためのポイント

- 月に1回、市販の洗濯槽クリーナーで掃除

- 洗濯後はフタを開けて乾燥させる

- 洗剤・柔軟剤の使用量を適量にする(過剰に使うとカビの原因になる)

- 洗濯物を長時間放置しない(湿気がこもりやすく、雑菌が繁殖しやすい)

効果的な掃除方法を取り入れて、常に清潔な洗濯機を維持しましょう!

洗濯槽の掃除頻度は?最適なタイミングと効果的な方法を徹底解説!

洗濯機のフィルター掃除はどうすればいい?

洗濯機のフィルターは、ホコリやゴミをキャッチする重要なパーツです。汚れが蓄積すると、排水不良やニオイの原因になるため、月に1回以上の掃除を推奨します。

フィルター掃除の手順

- フィルターの位置を確認する

多くの洗濯機では、前面下部や洗濯槽の内部に設置されています。 - フィルターを取り外す

ゴミや糸くずを取り除き、可能であれば水洗いします。 - 汚れがひどい場合は漂白剤を使用

酸素系漂白剤に30分ほど浸して除菌し、その後しっかり水洗いします。 - 乾燥させてから元に戻す

完全に乾燥させてからセットし、次回の洗濯時に備えます。

ポイント

- 洗濯のたびにフィルターを確認し、ゴミがたまっていれば取り除く。

- 洗濯機の取扱説明書を確認し、適切な掃除方法を実践する。

- 長期間放置するとフィルターが劣化するため、定期的な交換も検討する。

排水口や排水ホースの掃除は必要?

はい、排水口や排水ホースの掃除も重要です。これらの部分が詰まると、洗濯機の排水がスムーズに行われず、故障の原因となることがあります。特に湿度が高い季節や梅雨時期には、カビや汚れが発生しやすいため、3ヶ月に1回以上の掃除を推奨します。

排水ホース・排水口の掃除手順

- 安全対策を行う

ゴム手袋を着用し、換気をしっかり行う。 - 排水ホースを確認・取り外す

目詰まりや汚れがないかチェックし、必要に応じて外す。 - ホース内部を掃除する

水で流すだけでなく、ブラシや専用クリーナーを使うと効果的。 - 排水口の掃除を行う

フタや内部パーツを取り外し、カビ取り剤を使ってしっかり洗浄。 - 元に戻し、排水が正常に流れるか確認

注意点

- 洗濯機の排水が遅い、異臭がする場合は、排水ホースや排水口の詰まりを疑う。

- 目に見える汚れがなくても、定期的な掃除でトラブルを未然に防ぐ。

- 掃除後に水漏れや異常がないか、しっかり確認する。

クリーナー残留と色移りを避けるすすぎ目安

結論:洗濯槽クリーナー使用後は、クリーナー成分や剥がれ落ちた汚れが衣類に付着するのを防ぐため、最低でも2回以上のすすぎ運転(または空運転)を行い、最終的に目視で汚れがないことを確認しましょう。

理由:クリーナーの成分が洗濯槽内に残っていたり、剥がれた汚れが完全に洗い流されていなかったりすると、その後の洗濯時に衣類に付着し、色移りや肌荒れの原因となることがあります。特に、酸素系漂白剤を使用した場合は、剥がれたカビのカスが残りやすい傾向にあります。

槽洗浄が終了したら、まずは一度「すすぎ」と「脱水」のみで運転し、洗濯槽内を確認して下さい。まだ汚れが浮遊していたり、泡が残っていたりする場合は、再度「すすぎ」と「脱水」を繰り返しましょう。心配な場合は、タオルなど色移りしても良いものを一枚入れて、試し洗いをするのも一つの方法です。

ドラム式での温水利用の可否

結論:ドラム式洗濯機で温水を利用した掃除が可能かどうかは、洗濯機の機種や機能によって異なります。必ず取扱説明書を確認し、メーカーが推奨する「槽洗浄コース」や「温水コース」を優先して下さい。

理由:ドラム式洗濯機には、温水機能が搭載されているものとそうでないものがあります。温水機能がない洗濯機に無理に熱いお湯を入れると、故障の原因になる可能性があります。また、メーカーが推奨するコースは、洗濯機に最適な洗浄効果と安全性を考慮して設計されています。

温水機能が搭載されているドラム式洗濯機の場合、「槽洗浄コース」を選択すると、自動的に適切な水温で洗浄が行われます。温水機能がない場合は、常温の水でクリーナーを使用しましょう。自分で40〜50℃のぬるま湯を手動で入れる場合でも、一度に大量に熱いお湯を投入すると、洗濯機内部の部品に負担をかける可能性があるため、注意が必要です。

ベビーマグちゃん等の補助グッズは“補助”の位置づけ

結論:「ベビーマグちゃん」などのマグネシウム粒入り洗濯補助グッズは、洗濯効果を高める「補助」的な役割を果たすものであり、洗濯槽の本格的な掃除やカビ除去の代わりにはなりません。

理由:マグネシウムが水に触れるとアルカリイオン水となり、洗浄力や消臭効果、除菌効果が期待できるとされています。しかし、これは洗濯槽の裏側にこびりついた頑固なカビや、洗剤カスなどの物理的な汚れを完全に分解・除去するほどの力はありません。

ベビーマグちゃんなどの補助グッズは、普段の洗濯の際に使用することで、洗濯槽の汚れの付着を抑制したり、軽い汚れや臭いの予防に役立つ可能性があります。しかし、本格的なカビ取りや槽洗浄が必要な場合は、市販の洗濯槽クリーナーを使用する必要があります。補助グッズは、日々のケアの一環として活用し、定期的な槽洗浄と併用することで、より清潔な洗濯機を維持できるでしょう。

まとめ

洗濯機を定期的に掃除することで、衣服を清潔に保てます。洗濯機自体の性能を長期間維持するためにも欠かせません。洗濯機内部に発生するカビやヌメリ、石鹸カスなどは洗浄力を低下させる原因となるため、定期的に除去するのがおすすめです。

洗濯機の種類に応じて適切な掃除方法を選ぶことで、汚れを効果的に落とし、洗濯機の寿命を延ばせます。洗濯機の外部や付属品の掃除も行うことで、全体の衛生状態が向上し、快適な洗濯環境を保てます。

» 洗濯機の水漏れ原因と対処法