広告

トイレの床から水漏れが発生したときの対処法を知らない方は多いです。水漏れが発生した場合、早急に原因を特定し、適切な応急処置をしないと、被害は広がるばかりです。

この記事では、トイレの床から水漏れをする原因と、対処法について解説しています。最後まで読めば、水漏れが発生したときの対処法がわかり、修理業者を呼ぶべきかどうかの判断ができるようになります。

【結論】まずやること3つ(60秒)

トイレの床がじわじわ濡れていることに気づいたら、被害を広げないために素早い初動が重要です。落ち着いて、これから紹介する3つのステップを目安60秒以内で行ってください。専門知識がなくても誰でもできる、効果的な応急対応です。

- 止水・通電オフ・写真記録(賃貸は即連絡)

- 床材別の応急養生(タオル/養生テープ/受け皿)

- 触らない箇所(便座内部・割れそうな部位・感電リスク)

止水・通電オフ・写真記録(賃貸は即連絡)

最初に行うべきは、水の流入を止める止水作業です。トイレの給水管にある止水栓をマイナスドライバーや硬貨で時計回りに回し、水の供給を止めましょう。止水栓が見つからない場合や固くて回らない場合は、家全体の元栓を閉めましょう。

続いて、温水洗浄便座の電源プラグを必ず抜いてください。漏電による感電や火災のリスクを避けるためです。次に、スマートフォンなどで水漏れの状態を撮影し記録します。どこからどの程度漏れているかを残しておくと、後の原因特定や業者への説明がスムーズになります。賃貸住宅の場合は、この段階で管理会社や大家への連絡も同時に行ってください。

床材別の応急養生(タオル/養生テープ/受け皿)

止水と電源オフが終わったら、床材へのダメージを抑える養生を行います。濡れている部分は古いタオルや雑巾でしっかり拭き取り、吸水させましょう。水漏れが続く場合は、水の発生源付近の真下に受け皿を置いて被害拡大を防ぎます。

床材と壁の境目や、便器の根元など、水が染み込みやすい箇所には養生テープやマスキングテープを貼るのが有効です。これにより、床材の下や壁の内側へ水が浸透するのを防ぎます。特にクッションフロアやフローリングは、一度水分を含むと元に戻りにくいため、迅速な吸水と保護が重要になります。

触らない箇所(便座内部・割れそうな部位・感電リスク)

応急処置の際には、安全のためにむやみに触ってはいけない箇所があります。まず、温水洗浄便座の内部や電気系統の部品には絶対に触れないでください。電源プラグを抜いていても、内部のコンデンサなどに電気が残っている可能性があり、感電の危険性があります。

陶器製の便器やタンクにひび割れが見られる場合、その部分に力を加えると破損が広がり、大量の水漏れにつながる恐れがあるため触らないようにしましょう。また、給水管やナット類を安易に締め直そうとすると、パッキンの劣化や部品の破損を招き、かえって水漏れを悪化させるケースも少なくありません。あくまで応急処置に徹し、無理な修理は避けてください。

症状から逆引き:じわじわ濡れる時の原因早見表

トイレの床がじわじわ濡れる場合、水漏れの場所や発生タイミングを確認することで原因を絞り込めます。濡れている箇所と時間帯を観察し、下表と照らし合わせましょう。原因を把握すると、適切な対処がしやすくなります。

| 症状 | 主な原因 |

| 便器の根元だけ濡れる | 床フランジの劣化、設置不良、便器のひび割れ |

| タンクの裏や側面が濡れる | タンク内部品の故障、接続パッキンの劣化、結露 |

| 給水管の付け根が湿る | パッキン劣化、ナットの緩み |

| 使用直後のみ水たまりができる | 排水管の詰まり、排水ソケットの不具合 |

| 温水洗浄便座の使用時のみ濡れる | 便座本体の故障、給水ホースや分岐金具の水漏れ |

- 便器の根元だけ濡れる → 床フランジ/シール不良

- タンク裏・側面が濡れる → 結露/密着パッキン不良

- 給水管の付け根が湿る → パッキン/ナット緩み

- 使用直後のみ水たまり → 排水側トラブル

- 便座使用時のみ濡れる → 温水洗浄便座の漏れ

便器の根元だけ濡れる → 床フランジ/シール不良

便器と床の接地面、特に根元周辺が常に湿っている場合は「床フランジ」の劣化や破損が有力です。床フランジは便器と排水管をつなぐ部品で、劣化すると接続部に隙間ができ、汚水が漏れ出します。

設置から長期間経過している場合や、便器固定ナットの緩み・設置不良でも同様の症状が出ます。便器のぐらつきがあれば床フランジに負荷がかかり、水漏れの原因になります。ひび割れの有無も確認が必要です。

タンク裏・側面が濡れる → 結露/密着パッキン不良

タンク裏側や側面、下の床が濡れている場合は「結露」が多く見られます。特に夏や梅雨時は室温と水温の差でタンク表面に水滴が発生し、床に滴り落ちます。放置するとカビの原因になるため注意が必要です。

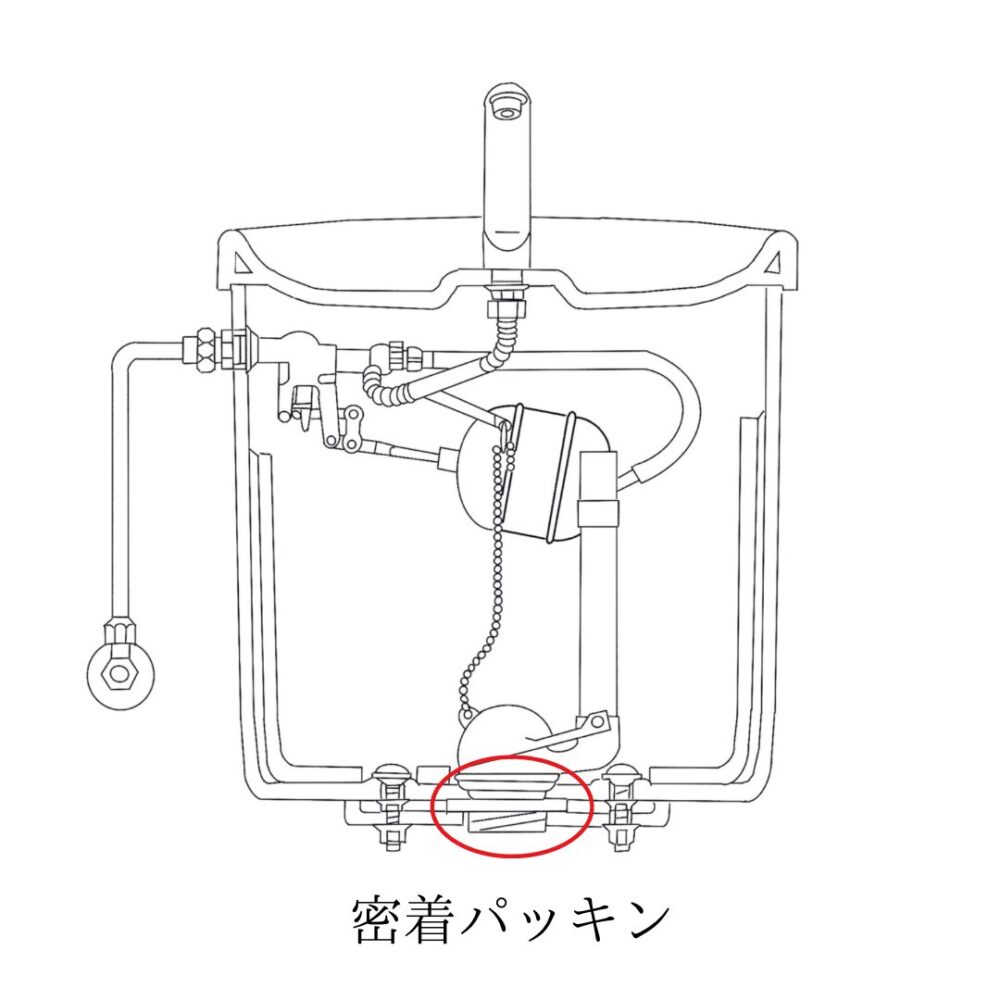

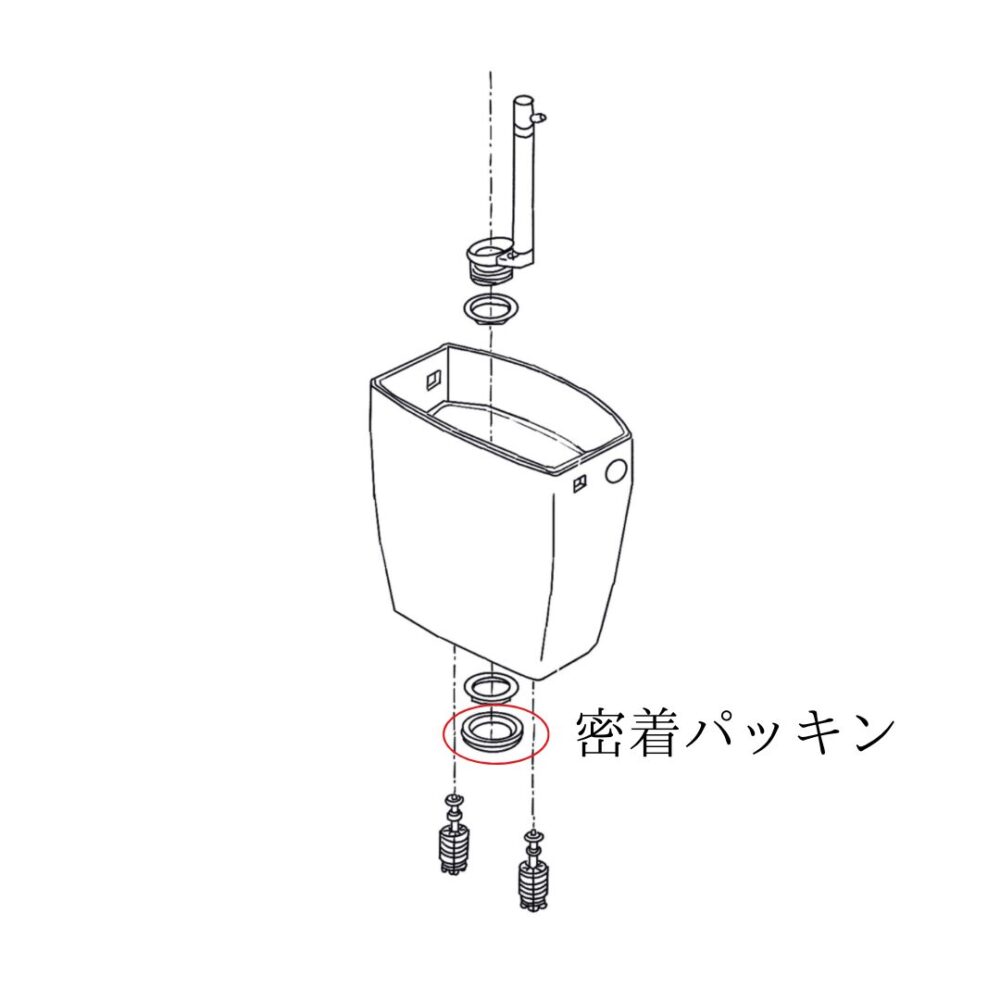

結露でない場合は、タンクと便器をつなぐ「密着パッキン」の劣化が疑われます。パッキンの弾力が失われると水流時に隙間から漏水します。さらに、ボールタップやフロートバルブなど内部部品の故障でタンク内が溢れている可能性もあります。

給水管の付け根が湿る → パッキン/ナット緩み

止水栓やタンクに接続されている給水管の付け根が湿っている場合は、接続部のパッキン劣化やナット緩みが原因です。ゴムパッキンは経年で硬化やひび割れを起こし、隙間から漏水します。また、長期使用による振動でナットが緩むこともあります。適切な工具で締め直せば改善しますが、締めすぎると破損の恐れがあるため注意が必要です。作業前に必ず止水栓を閉めましょう。

使用直後のみ水たまり → 排水側トラブル

水を流した直後だけ便器周りに水たまりができる場合は、排水管のトラブルが考えられます。トイレットペーパーや異物の詰まりで汚水が逆流し、悪臭を伴うこともあります。また、便器と排水管をつなぐ「排水ソケット」のずれや破損でも漏水します。排水側の不具合は床下への影響が大きく、早急な対応が必要です。

便座使用時のみ濡れる → 温水洗浄便座の漏れ

温水洗浄便座を使用した時だけ濡れる場合は、本体内部のノズル、給水フィルター、電磁弁などの劣化や故障が原因です。設置から10年以上経っている場合は寿命の可能性が高くなります。本体ではなく、止水栓から分岐した給水ホースや接続部からの漏水もあります。ホースの亀裂やパッキン劣化で、水圧がかかった際に漏れ出すため、交換で解決できます。

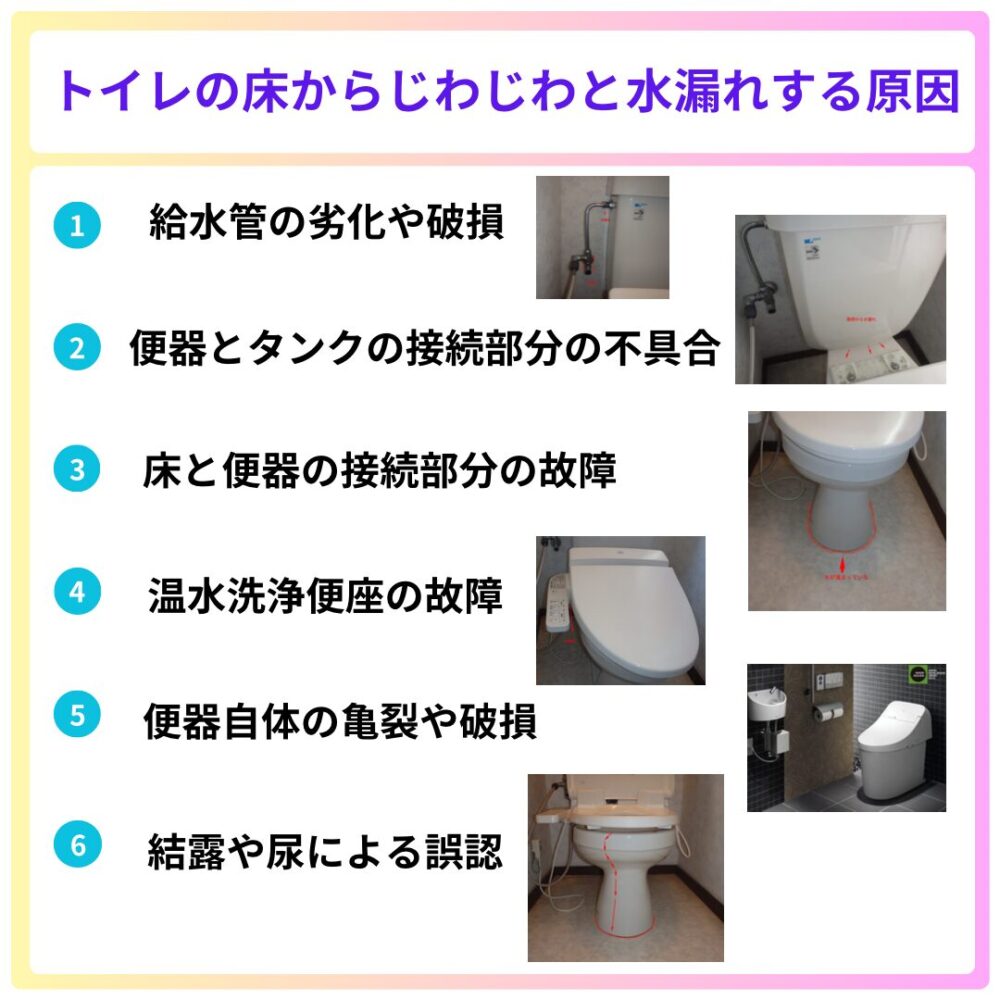

トイレの床からじわじわと水漏れする原因

トイレの床から水が漏れる原因は、以下の6つです。

- 給水管の劣化や破損

- 便器とタンクの接続部分の不具合

- 床と便器の接続部分の故障

- 温水洗浄便座の故障

- 便器自体の亀裂や破損

- 結露や尿による誤認

給水管の劣化や破損

トイレの床からじわじわと水漏れする原因の1つに、トイレの給水管が劣化・破損して、水漏れが発生している可能性が挙げられます。給水管が破損する要因は、以下のとおりです。

- 長年の使用による給水管の劣化

- サビや腐食による給水管の破損

- 結合部分のゴムパッキンの老朽化

- 水圧の変化による給水管の亀裂や漏れ

給水管が破損する要因は、トイレを長期間使用したことによる経年劣化です。毎日使用しているうちに、給水管への負荷が高くなり、破損につながります。施工時に、外部からの衝撃が加わった可能性もあります。定期的なメンテナンスをしていない場合、給水管の劣化に気づかず、破損する場合が多いです。

便器とタンクの接続部分の不具合

便器とタンクの接続部で使われている、ゴムパッキンや締結ボルトが劣化すると、水漏れの原因になります。ボルトを強く締めすぎても、ゴムパッキンの劣化につながります。トイレの設置方法が間違っていると、部品の劣化が進みやすいです。シール材の老朽化や、接続フランジの破損も、水漏れの要因になります。

» トイレタンクの水漏れ原因と対処法を解説!

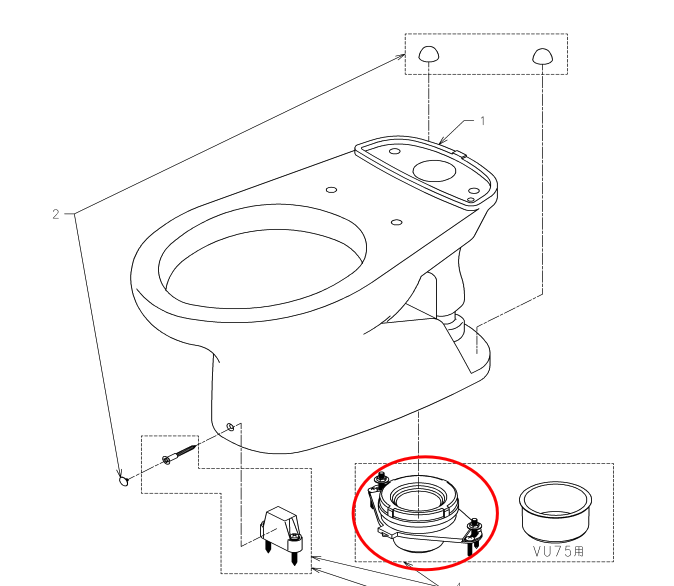

床と便器の接続部分のフランジの劣化

トイレの床と便器の接続部分にある、フランジが劣化して水漏れが起きる場合もあります。フランジとは、床と便器の水密性を保つためのパーツのことです。フランジは経年劣化によって、破損や腐食が進み、水漏れの原因になります。

フランジの劣化が原因で、水漏れが発生している場合は、専門的な修理作業が必要です。フランジの劣化は、外観で判断しづらいため、定期的に点検を行いましょう。必要に応じて、部品交換や修理をしなければいけません。

温水洗浄便座の故障

温水洗浄機の故障が、水漏れの原因になる可能性もあります。内部のノズルの破損によって、水が流れなくなり、漏れ出るケースも多いです。電源や基盤の故障が、水の制御に悪影響を及ぼし、水漏れを引き起こすパターンもあります。

ホースの接続部分がゆるいと、水漏れが発生します。使用中に異音や振動、異臭があれば故障している可能性が高いです。故障を発見したときは、すぐに電源を切って、専門の修理業者に連絡するのがおすすめです。素人が適当に直そうとすると、別のトラブルが発生する可能性があります。

» ウォシュレットの水漏れの原因と対処法

便器自体の亀裂や破損

便器自体に亀裂や破損があると、水漏れが発生します。便器に亀裂が入る要因は、外部からの衝撃です。硬いものをぶつけると、便器に亀裂が入ります。便器についた亀裂は見えにくく、よく観察しないと発見が難しいです。便器の亀裂は、放置すると徐々に大きくなり修理が難しくなるため、交換作業が必要になります。

結露や尿による誤認

床が濡れているからといって、水漏れが原因とは限りません。結露や尿で、床が濡れているだけの可能性もあります。結露は冷たい便器の表面に、温かい空気が触れた際に水滴が発生する現象です。寒い場所にトイレがある場合に発生しやすいので注意が必要です。

尿が便器の外に飛び散って、床が濡れているように見える可能性もあります。床が濡れている原因が、結露や尿なら、タオルで拭き取るだけで解決します。

トイレの床の水漏れ原因を特定するポイント

トイレの水漏れが発生したときには、早急に原因を特定しましょう。水漏れの原因を見極めるためのポイントは、以下の2つです。

- 水漏れが発生するタイミング

- 濡れている水の色と匂い

水漏れが発生するタイミング

水漏れがいつ、どんなタイミングで発生するのかを、把握しておきましょう。水漏れが起こるタイミングがわかれば、原因の特定につながります。修理業者に依頼するときにも役立ちます。

トイレの水を流した直後や、使用後数分での水漏れは、内部の給水機構や排水システムが破損している可能性が高いです。トイレを使ってなくても水漏れが起こるなら、給水管の劣化や、破損が原因です。寒い日に水漏れが起こる場合は、配管の収縮に問題があります。温水洗浄使用後の水漏れは、装置が故障しています。

漏れている水の色と臭い

漏れている水の色と臭いに注目すれば、原因の特定が可能です。透明な水が漏れているなら、給水管の破損か、接続部分の劣化が考えられます。茶色や黄色の水が漏れている場合、サビや汚水が混入している可能性が高いです。便器自体が破損しているケースもあります。

黒い水が漏れている場合は、カビやバクテリアが原因です。長期間トイレ掃除をしていないと、黒い水が出ます。水漏れと同時に、悪臭が発生しているときは、下水管が詰まっているか、尿石が蓄積している可能性が高いです。きれいに清掃すれば、水漏れが改善するパターンもあります。

床材別の被害と初動

トイレの床から水漏れが発生した場合、床材の種類によって被害の出方や初動対応は異なります。床材ごとの特徴を理解し、迅速かつ正しい方法で対応することで、被害の拡大や修繕費の増加を防ぐことが可能です。まずはお使いの床材を確認し、適切な処置を行いましょう。

- クッションフロアの膨れ・ふかふか対処

- フローリングの黒ずみ・反りの初動

- タイル目地の染み出しとカビ

クッションフロアの膨れ・ふかふか対処

ビニール製のクッションフロアは表面の防水性が高い一方で、裏側に水が入り込むと乾きにくい性質があります。水漏れを放置すると、床材が水分を吸収してブヨブヨに膨れ、踏むとふかふかした感触になります。これは床材と下地の間でカビや雑菌が繁殖している可能性が高く、不衛生な状態です。

応急対応は、まず表面の水分を徹底的に拭き取ることです。その後、ドライヤーの冷風や扇風機を使い、時間をかけてゆっくり乾燥させます。ただし、一度膨らんだクッションフロアは元通りにならない場合が多く、下地の状態確認も必要なため、早めに専門業者へ相談しましょう。

フローリングの黒ずみ・反りの初動

木材のフローリングは水分に非常に弱く、水漏れによる被害を受けやすい素材です。水を吸うと黒ずみや変色が起こり、板の反りや継ぎ目の隙間が発生します。黒ずみは腐食の兆候で、放置すると床が抜け落ちる危険もあります。

初動としては、できるだけ早く水分を拭き取ることが重要です。乾いたタオルを押し当て、内部の水分まで吸い取ります。その後は風通しを良くして自然乾燥させます。ワックスが塗られている場合は、水漏れ部分が白く変色することもあります。被害が広がっている場合は、部分的な張り替えや全面リフォームが必要になることもあります。

タイル目地の染み出しとカビ

タイル自体は耐水性に優れていますが、タイル同士の隙間を埋める目地はセメント系のため水を吸いやすい性質があります。水漏れが続くと目地から水が染み出し、色が濃く変化します。湿気が長引くと黒カビの発生リスクも高まります。

目地の水分は、乾いた布でこまめに拭き取るのが基本です。カビが発生した場合は塩素系のカビ取り剤で除去しますが、酸性洗剤と混ぜると有毒ガスが出るため取り扱いに注意してください。目地やタイル下地まで被害が広がっている可能性があるため、水漏れの原因を解決したうえで専門家の点検を受けることをおすすめします。

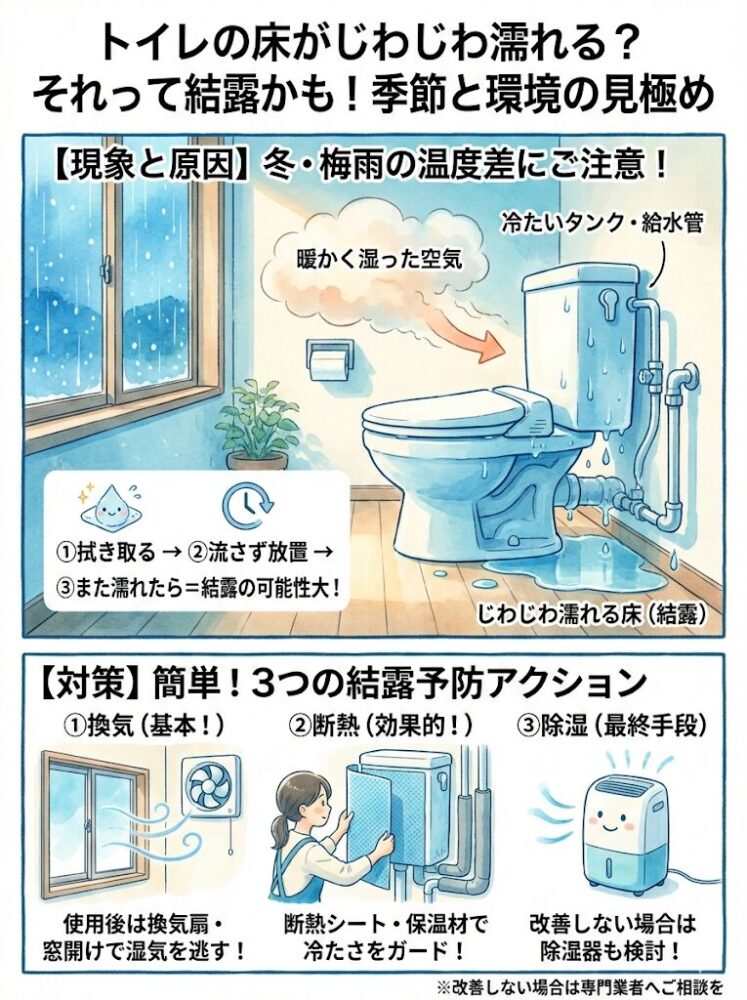

季節・環境による“じわじわ”の見極め

トイレの床が濡れていると、まず水漏れを疑う方は多いでしょう。しかし実際には、原因が「結露」の場合も少なくありません。特に季節の変わり目や特定の環境では結露が発生しやすく、故障と見間違えることがあります。結露の特徴を理解し、水漏れとの違いを正しく判断しましょう。

- 冬・梅雨・換気条件と結露(露点のカンタン目安)

- 結露対策(断熱シート/保温材/換気)

冬・梅雨・換気条件と結露(露点のカンタン目安)

トイレの床がじわじわ濡れているとき、冬場や梅雨時に多い「結露」が原因の可能性があります。結露とは、室内の暖かく湿った空気が冷えたタンクや給水管に触れて冷やされ、水蒸気が水滴になる現象です。これは自然現象であり、故障ではありません。

特に冬は水道水の温度が下がり、梅雨は湿度が高くなるため、室内との温度差が大きくなり結露が起きやすくなります。また、換気扇を回さない、窓がないなど空気がこもる環境も湿度を上昇させ、結露を促進します。濡れた部分を乾いた布で拭き取り、トイレを流さずにしばらく様子を見て、再び濡れた場合は結露の可能性が高いでしょう。

結露対策(断熱シート/保温材/換気)

結露は適切な対策で大きく減らせます。最も簡単で効果的なのは「換気」です。使用後は換気扇を回す、または窓やドアを少し開けて空気の流れを作る習慣をつけましょう。湿った空気を外へ逃がすことで、結露の発生を抑えられます。

さらに効果を高めるには「断熱」も有効です。ホームセンターで購入できる結露防止用の断熱シートをタンクに貼る、給水管に保温材を巻くことで、冷たい表面が室内の空気に直接触れにくくなります。これにより温度差が緩和され、水滴の発生を防げます。それでも改善しない場合は、除湿器の設置も検討しましょう。

トイレの床へ水漏れしているときの応急処置

トイレの床へ水漏れしているときは、迅速な応急処置が重要です。応急処置は、以下の手順で行います。

- 止水栓を閉める

- 水漏れしている箇所を特定する

- 水漏れ原因に合った応急処置を施す

止水栓を閉める

トイレの床から水漏れを発見したときは、止水栓を閉めれば水が止まります。止水栓とは、トイレ付近の壁や床に取りつけられた小さな蛇口のことです。止水栓を閉じれば水の供給を止められるため、水漏れの応急処置になります。止水栓には、以下の2種類のタイプがあります。

- 旋回式止水栓

- レバー式止水栓

止水栓を閉める前に、タンク内の水を使い切るため、一度トイレの水を流してください。旋回式止水栓の場合は、ハンドルをゆっくり回し、レバー式止水栓の場合、レバーを下げれば水が止まります。止水栓が固くて動かない場合は、工具を使用して閉めましょう。止水栓を閉めたら、水漏れが止まったか目視で確認します。

水漏れしている箇所を特定する

止水栓を閉めたら、水漏れしている場所を探しましょう。水漏れしている場所がわかれば、原因を特定できます。以下の場所をチェックしてください。

- 床・壁・天井の水跡

- 給水管・排水管の破損

- 便器・タンクのひび割れ

- シール・ゴムパッキンの劣化

- 温水洗浄便座の破損

目視確認で見つからない場合、水の音を聞けば、水漏れ箇所の特定につながります。水漏れが起こるタイミングがわかれば、より正確な場所の特定が可能です。トイレを使用しているタイミングで水漏れするのか、使っていないときでも水漏れしているのか、確認しておきましょう。

水漏れ原因に合った応急処置を施す

水漏れの原因がわかったら、適切な応急処置をします。応急処置をしておけば、一時的に水漏れを止められます。修理業者に依頼する前に、以下の方法を試しましょう。

パッキンが劣化している場合は交換する

ゴムパッキンは消耗品なので、時間が経つと劣化して、水漏れの原因になります。交換作業をする際には、適切なサイズのゴムパッキンを用意しましょう。止水栓を閉めて、水が止まっているかを確認してから作業を始めてください。交換後に水を流してみて、水漏れがなければ作業完了です。

ナットがゆるんでいる場合は締め直す

給水管や排水管のナットがゆるい場合は、しっかりと締め直しておきましょう。ナットがゆるいと、接続部分に隙間ができて、水漏れの原因になります。締めすぎるとゴムパッキンが破損するので、適切な力加減で締めましょう。

» トイレの水漏れが発生したときの対策

原因別のDIY難易度・依頼目安・費用レンジ(一覧表)

トイレの水漏れ原因がわかったら、次は自分で修理するか、専門業者に依頼するかを判断します。症状によっては簡単な部品交換で解決することもありますが、専門的な工具や技術が必要な場合もあります。以下の表で、修理の難易度と費用感を確認しましょう。

| 修理内容 | DIY難易度 | 業者依頼の費用目安 | 判断基準・備考 |

| パッキン/ナット) | 易 | 5,000円〜15,000円 | 工具と部品規格がわかれば対応可能。締めすぎ注意。 |

| タンク内部品 | 中 | 10,000円〜30,000円 | 構造はやや複雑。手順通り進められるなら可能。 |

| 床フランジ/便器脱着 | 難(業者推奨) | 30,000円〜50,000円 | 重量物の脱着作業。衛生面・安全面から業者推奨。 |

| 便器の亀裂 | 難(業者) | 80,000円〜200,000円 | 部分修理不可。製品代で費用差が大きい。 |

※上記はあくまで目安であり、業者や地域によって異なる場合があります。

ポイント

深夜・早朝対応では出張費や割増料金がかかる場合あり

修理費用は業者によって異なるため、複数社から見積もりを取るのがおすすめ

- パッキン/ナット(易)5,000〜15,000円

- タンク内部品(中)10,000〜30,000円

- 床フランジ/便器脱着(難・業者推奨)30,000〜50,000円

- 便器の亀裂(交換前提)80,000〜200,000円

パッキン/ナット(易)5,000〜15,000円

給水管接続部のナット緩みや、内部パッキンの劣化が原因の場合、DIYでの難易度は低めです。モンキーレンチやスパナなどの工具と、正しいサイズ(呼び径)の交換用パッキンがあれば対応できます。作業前には必ず止水栓を閉めてください。

ナット締め直しでは、力を入れすぎると部品や配管を破損させる恐れがあります。まず手で締め、最後に工具で軽く増し締めする程度が適切です。ナットが固着して回らない場合や作業に自信がない場合は、業者依頼を検討しましょう。業者依頼の費用は出張費込みで5,000円〜15,000円程度です。

タンク内部品(中)10,000〜30,000円

ボールタップやフロートバルブ、密着パッキンなどのタンク内部品交換は、中級レベルのDIY作業です。タンクの蓋を外して内部を確認し、説明書や動画を参考に手順通り進められるなら交換は可能です。部品はホームセンターやネット通販で入手できます。

ただし、メーカーや型番ごとに適合部品が異なるため、購入前に必ずトイレの型番を確認しましょう。取り付け不良は新たな水漏れの原因となります。不安があれば業者依頼がおすすめです。費用相場は部品代と作業費込みで10,000円〜30,000円ほどです。

床フランジ/便器脱着(難・業者推奨)30,000〜50,000円

便器の根元から水漏れする場合、床フランジ劣化が原因のことがあります。この修理には便器の脱着作業が必要です。陶器製便器は重く、一人で動かすのは困難で、腰を痛めたり破損させたりするリスクがあります。排水管を扱うため衛生面にも注意が必要です。

作業は専門知識と経験が必須で、DIYには向きません。必ず水道修理業者に依頼してください。費用は便器脱着、床フランジ交換、再設置を含めて30,000円〜50,000円程度。床材修繕が必要な場合は追加費用がかかります。

便器の亀裂(交換前提)80,000〜200,000円

便器本体にひび割れが入り、そこから水漏れしている場合は部分修理ができません。わずかなひびでも補修剤で一時的に止められる場合はありますが、再発の可能性が高く、長期使用は危険です。

安全性を確保するには便器の交換が必要です。費用は便器のグレードや機能によって変動しますが、一般的な洋式トイレなら製品代と工事費込みで80,000円〜200,000円が目安です。設置から15年以上経過している場合は、節水性能の高い最新モデルへの交換も検討しましょう。複数の業者から見積もりを取り、費用とサービスを比較することが大切です。

NG行為とよくある失敗

トイレの水漏れを自分で修理する際、良かれと思って行った作業が、かえって症状を悪化させることがあります。焦って誤った対処をすると、部品の破損や水漏れの拡大、さらには感電などの重大な事故につながる危険があります。ここでは、DIY修理で起こりやすいNG行為と失敗例を解説します。

- むやみな増し締めで割れる/パッキン破損

- シール材の過剰塗布で逆流

- 温水便座まわりの漏電・感電リスク

むやみな増し締めで割れる/パッキン破損

水漏れを見つけたとき、「ナットの緩みが原因だ」と思い込み、力いっぱい締め付けるのは危険です。特に陶器製のタンクや便器に接続されたナットは、締めすぎると「パリン」と割れてしまうことがあります。こうなると部品交換では済まず、便器やタンク全体の交換が必要になるケースもあります。

金属製の給水管ナットでも、過度な増し締めは内部のゴムパッキンをねじれさせたり潰したりする原因になります。劣化したパッキンは特に破れやすく、水漏れが悪化することも少なくありません。ナットを締める際は、必ず適切な力加減を守ることが重要です。

シール材の過剰塗布で逆流

配管の接続部から水漏れがある場合、防水用のシールテープや液体シール材を使いすぎてしまう失敗も目立ちます。特にテープを逆方向に巻いたり、厚く巻きすぎたりすると、ナットを締めた際に内部へはみ出し、水の通り道を塞いでしまうことがあります。

この結果、給水不良が起きたり、はみ出たテープ片がタンク内に流れ込み、フロートバルブなどの部品に引っかかって新たな水漏れを招くこともあります。シール材はあくまで補助的な役割のため、適切な量と正しい方法で使うことが鉄則です。使用前に必ず説明書を確認し、正しい手順で施工してください。

温水便座まわりの漏電・感電リスク

温水洗浄便座に関連する水漏れでは、感電防止のための対策が欠かせません。水は電気を通しやすく、濡れた手で電源プラグや電気部品に触れるのは非常に危険です。修理や点検の前には、必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。

便座本体やリモコンに水がかかった場合、内部基盤がショートして故障するだけでなく、漏電を引き起こす可能性もあります。外見上は乾いているように見えても、内部に水分が残っていることがあるため、安易に電源を入れないでください。水濡れが確認されたら使用を中止し、メーカーや専門業者に点検を依頼しましょう。

修理業者に依頼すべきトイレの水漏れ事例

トイレの水漏れが自分で修理ができない状態になっている場合、修理業者に依頼する必要があります。以下の場合は、修理業者を呼びましょう。

- 水漏れ箇所がわからない

- 部品破損している

水漏れ箇所がわからない

どこから水が漏れているのか、自力で特定できない場合は、修理業者に依頼しましょう。素人ではわからない場所から、水が漏れている可能性があります。正確な水漏れ箇所を特定するためには、専門的な機材や知識が必要です。

水漏れ箇所をわからないままにしておくと、建物の構造を傷めてしまう可能性があります。そのままにしておくと危険なので、早急に修理業者に依頼しましょう。修理業者なら、適切な機材と経験に基づく知識を使って、早急に水漏れ箇所を特定できます。

部品が破損している

トイレの部品が破損している場合、修理業者に依頼して、交換してもらう方が安全です。トイレは複雑な構造をしているため、素人が修理しようとすると、水漏れが悪化する可能性があります。以下の部品が破損している場合は、修理業者への依頼を検討しましょう。

- 給水管

- 排水管

- 温水洗浄便座

- 便器

- タンク

- フランジ

トイレの床への水漏れを放置するリスク

トイレの床の水漏れを放置するリスクは、以下の3つです。

- 床材の腐食やカビの発生

- 廊下への水漏れ被害

- 修理費用の増大

床材の腐食やカビの発生

トイレの床の水漏れを放置すると、床が水を吸収してしまい、腐食やカビの原因になります。カビが発生すると、床の見た目が黒っぽくなり、不快な臭いが出てしまいます。カビを吸い込んでしまうと、健康を害する恐れもあり危険です。

見た目や臭いの問題だけではなく、床材の断熱性能の低下も考えられます。床の腐食が進むと、床の全面交換になる可能性もあります。床への水漏れが発生した場合、長期間放置せずに、早急に対応しましょう。

下の階への水漏れ被害

水漏れが発生した場所が2階以上の場合、下の階にまで被害が広がる可能性があります。天井や壁から水が漏れて、建物の構造が傷んでしまう場合もあります。水漏れ被害がひどくなると、大掛かりな修理作業が発生し、修繕費が高額になる場合が多いです。

下の階に他の住人が住んでいる場合、トラブルに発展する可能性もあります。トラブルが発生した場合は、早急に対応しないと、損害賠償が発生するリスクが高いです。水漏れの影響で、不動産の価値が下がってしまう可能性もあります。

修理費用の増大

トイレの床の水漏れを長期間放置して、被害が広がった場合、修理費用が高額になるので注意が必要です。床の腐食やカビ、電気系統への損傷がある場合、修理費用が一気に上がります。床の全面交換になる可能性も高いです。

緊急で修理業者を呼ぶ場合、通常の修理費用だけでなく、緊急手当て料金が上乗せされることも多いです。保険が適用されないケースも多く、すべての修理費用が自己負担になる可能性もあります。水漏れが発生したら、必ず初期段階で対応しましょう。

戸建て/マンションで異なる注意点

トイレの水漏れ対応は、戸建てかマンションかによって注意すべき点が異なります。特にマンションでは、自分だけの問題で終わらない場合があるため、より慎重な行動が必要です。住居の形態ごとの特徴を理解し、状況に応じた適切な対応を心がけましょう。

- マンション:階下漏水・管理規約・原状回復

- 戸建て:床下点検口・基礎・凍結

マンション:階下漏水・管理規約・原状回復

マンションで水漏れが発生した場合、最大のリスクは「階下への漏水」です。床から漏れた水がスラブを伝って下の階に達すると、天井のシミやカビ、家具や家電の損傷など、損害賠償に発展する恐れがあります。水漏れを発見したら、応急処置と同時に管理会社や管理組合へすぐ連絡しましょう。

マンションには「管理規約」があり、修理方法や使用できる部材に制限が設けられている場合があります。自己判断で修理を進めると規約違反になる可能性があるため、必ず事前に確認してください。賃貸マンションでは原状回復義務があるため、勝手な修理や交換は避け、大家や管理会社の指示を仰ぐことが必要です。

戸建て:床下点検口・基礎・凍結

戸建て住宅では、水漏れの影響は主に自宅に限られます。床下からの水漏れが疑われる場合は、「床下点検口」から湿気や水たまり、木材の腐食状況を確認すると被害の程度を把握できます。ただし、床下は暗く狭いため、安全を確保して作業してください。

長期間の水漏れは基礎部分にも影響し、家の耐久性を損なう恐れがあります。湿った木材はシロアリの温床となるため、発生リスクも高まります。寒冷地では屋外や床下の配管が凍結・破裂し、水漏れを引き起こすケースも多いため、冬場は凍結防止対策を欠かさないようにしましょう。

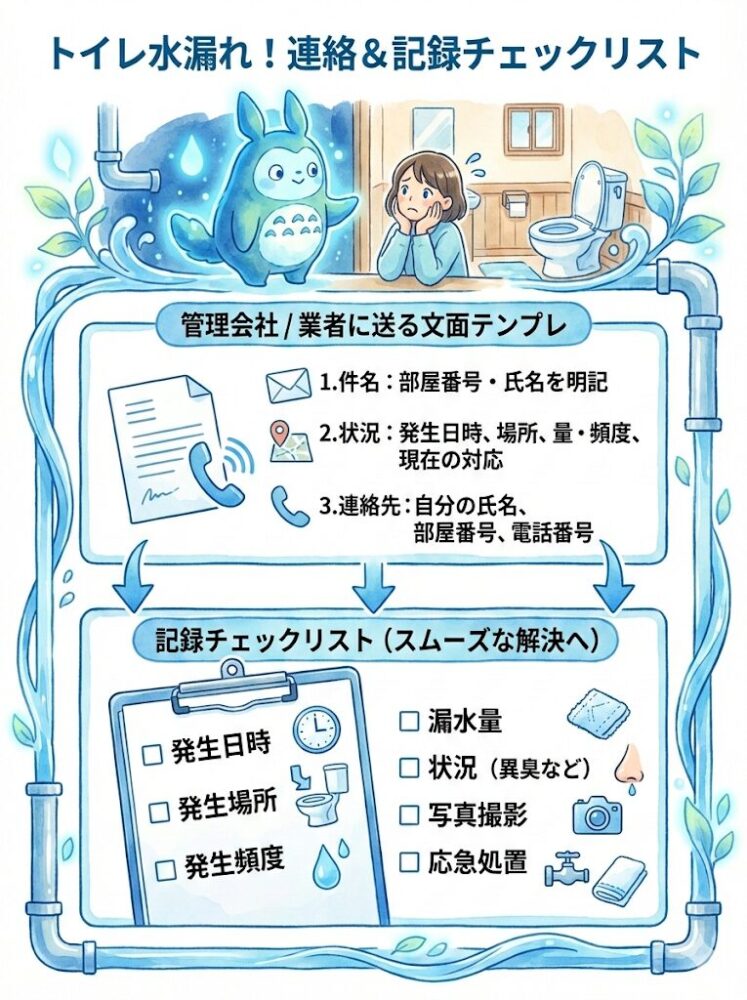

連絡テンプレと記録チェックリスト

水漏れの状況を専門業者や管理会社へ正確に伝えると、その後の対応がスムーズになります。慌てていると重要な情報を伝え忘れることもあるため、ここではそのまま使える連絡用テンプレートと、記録しておくべき項目のチェックリストを紹介します。

- 管理会社/業者に送る文面テンプレ

- 記録項目(日時/頻度/量/場所/写真/応急処置)

管理会社/業者に送る文面テンプレ

下記の文面を参考に、状況に合わせて修正してください。電話連絡の際も、この項目をもとに説明すると要点が伝わりやすくなります。

件名:

トイレ水漏れのご相談(部屋番号:〇〇号室 氏名:〇〇 〇〇)

本文:

株式会社〇〇(管理会社名/業者名)

ご担当者様

いつもお世話になっております。

〇〇号室の〇〇です。

トイレの床で水漏れが発生しているため、ご連絡いたしました。

状況は以下の通りです。

- 発生日時:〇月〇日 〇時ごろ

- 漏れている場所:便器の根元(向かって右側)

- 漏れの量・頻度:常にじわじわ濡れており、床に直径15cmほどの水たまり

- 現在の対応:止水栓を閉め、電源プラグを抜いた。床はタオルで拭いた

- その他:異臭はなし

つきましては、点検および修理のご対応をお願いいたします。

お手数ですがご確認のほどよろしくお願いいたします。

氏名:〇〇 〇〇

部屋番号:〇〇号室

電話番号:XXX-XXXX-XXXX

記録項目(日時/頻度/量/場所/写真/応急処置)

業者や管理会社へ連絡する前、または業者が到着するまでの間に、以下の内容をメモしておくと説明がスムーズになり、原因究明にも役立ちます。

- □ 発生日時: 例)8月14日 朝8時ごろに気づいた

- □ 発生場所: 例)便器と床の接地部分、タンクにつながるパイプの根元

- □ 発生頻度: 例)常時濡れている、水を流したときだけ、朝だけ

- □ 漏水量: 例)じわじわ染み出す程度、雑巾1枚が湿る程度

- □ 状況: 例)水は透明、異臭あり/なし、床が柔らかくなっている

- □ 写真撮影: 漏れている箇所や全体写真を複数枚用意

- □ 応急処置: 例)止水栓を閉めた、タオルを敷いた

再発防止チェックリスト(毎月/半年/年1)

トイレの水漏れは、一度修理しても再発の可能性があります。ほかの部品も経年劣化している場合があり、定期点検を怠ると再び水漏れが起こるリスクが高まります。ここでは自宅で簡単にできるチェック項目をまとめました。習慣化すれば、トラブルを未然に防げます。

- 毎月:視認&拭き取り→再湿確認

- 半年:パッキン・ホースの劣化確認

- 年1:止水→漏れテスト&結露対策見直し

毎月:視認&拭き取り→再湿確認

月に一度、掃除のついでに行える簡単チェックです。トイレットペーパーや柔らかい布で、便器の根元、給水管の接続部、タンク周辺を軽く拭き取りましょう。ペーパーに湿りや色の変化があれば異常の可能性があります。異常がなくても全体を乾拭きし、数時間後に同じ箇所を再度触って湿りがないか確認してください。わずかな水漏れや結露の兆候も早期に発見でき、被害拡大の防止につながります。

半年:パッキン・ホースの劣化確認

半年ごとに、止水栓からタンク、温水洗浄便座へつながる給水ホースを点検。表面のひび割れ、硬化、変色は劣化のサインです。見つけた場合は早めに交換を検討しましょう。さらに、給水管接続部のナット周辺も確認します。白い粉や緑色の錆(緑青)が付着している場合、パッキン劣化による微量漏水の可能性があります。兆候があれば交換を計画し、本格的な漏れを防ぎましょう。

年1:止水→漏れテスト&結露対策見直し

年に一度は、水漏れテストを実施します。止水栓を完全に閉め、タンクの蓋を開けて水面を数分観察します。水位が下がる場合、フロートバルブなどが劣化し、便器内に漏れている証拠です。また、結露が発生しやすい家庭はこのタイミングで対策を見直しましょう。断熱シートの剥がれや換気扇のホコリを確認し、必要に応じて清掃や補修を行うことで、次のシーズンも快適に過ごせます。

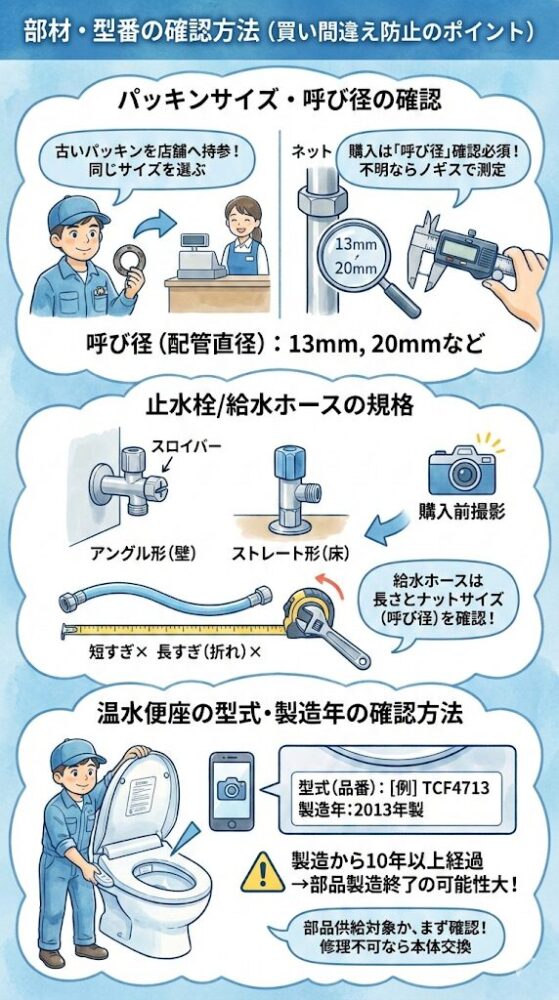

部材・型番の確認方法(買い間違え防止のポイント)

DIYでトイレの部品を交換する際、最も多い失敗が「部品の買い間違い」です。トイレ部品はメーカーや型番、製造年によって形状やサイズが微妙に異なります。合わない部品を購入してしまうと修理が進まないため、事前の確認が欠かせません。ここでは、購入時に失敗しないためのチェック方法を解説します。

- パッキンサイズ・呼び径の確認

- 止水栓/給水ホースの規格

- 温水便座の型式・製造年の確認方法

パッキンサイズ・呼び径の確認

給水管の接続部分などに使用されるパッキンは、見た目が似ていてもサイズが異なることがあります。交換用パッキンを選ぶ際は、古いパッキンを店舗へ持参し、同じサイズを選ぶのが最も確実です。店員に見せれば適合品を探してもらえます。

ネット購入の場合は「呼び径(よびけい)」の確認が必須です。呼び径は配管の直径を表す規格で、「13mm」「20mm」などの表記があります。配管やナットに刻印されていることが多いため、必ず確認しましょう。不明な場合はノギスで直径を正確に測定してください。

止水栓/給水ホースの規格

止水栓や給水ホースを交換する場合も規格の確認が重要です。止水栓には、壁から配管が出る「アングル形」と床から出る「ストレート形」があります。また、水を止める方法がマイナスドライバー式かハンドル式かによっても種類が異なります。購入前に自宅の止水栓を撮影しておくと間違いを防げます。

給水ホースは長さと両端ナットのサイズを確認しましょう。短すぎると接続できず、長すぎると余った部分が折れて水の流れを妨げる可能性があります。購入前にメジャーで長さを測り、ナットサイズはパッキン同様に呼び径で確認しましょう。

温水便座の型式・製造年の確認方法

温水洗浄便座を交換したり部品を注文したりする場合、「型式(品番)」と「製造年」の確認が必要です。これらは便座の蓋裏や本体の側面・裏側に貼られたシールに記載されています。見づらい場合はスマートフォンで撮影すると確認しやすくなります。

特に製造年は重要で、製造から10年以上経過したモデルはメーカーが部品の製造を終了しているケースがあります。この場合、部品取り寄せができず本体ごとの交換が必要です。修理を検討する前に、まずお使いの便座が部品供給対象かを必ず確認してください。

トイレの水漏れ修理を依頼する修理業者選びのポイント

修理業者選びを間違えると、不当な金額を請求されたり、雑な修理をされたりするリスクがあります。水漏れの修理業者は、以下のポイントに注目して選びましょう。

- 実績がある

- 口コミや評判が良い

- 料金体系がわかりやすい

- 修理後の保証がある

実績がある

実績のある修理業者を選べば、安心して修理を任せられます。実績のある修理業者は、経験も豊富で、状況に応じた最適な作業が可能です。技術が高いので、作業効率と品質が良く、トイレの水漏れを迅速に解決できます。地元で長く営業してきた修理業者なら、地域特有のトラブルにも対応できます。

実績のある修理業者は、特別な資格を持っている場合が多いです。公式サイトを見ると、修理の成功事例や、お客様の声が紹介されています。事前に確認しておけば、自分の状況に合った修理業者選びができます。

口コミや評判が良い

口コミや評判で高評価を受けている修理業者なら、修理を依頼するときも安心です。修理業者の口コミは、Googleレビューや、Yelpで確認ができます。星4以上の評価がついている修理業者は、顧客満足度と信頼性が高く、修理の品質も良いです。

地元の掲示板や、SNSを調べてみるのもおすすめです。地元の人に信頼されている修理業者は、水漏れ問題に対して、ていねいに対応してくれます。地域の修理業者なら、緊急事態の際も迅速な対応ができます。

料金体系がわかりやすい

修理の料金体系がわかりやすい修理業者を選ぶと、修理費用の予測がしやすいです。公式ウェブサイトや、見積もり依頼をすれば、詳細な料金が確認できます。見積もり依頼をしておけば、後から追加で料金を請求される心配がありません。

サービスごとに固定価格を設定している修理業者なら、作業内容の変更があった場合でも、追加費用がわかりやすいです。料金体系がわかりやすい修理業者は、さまざまな支払い方法を選べる場合が多いです。修理業者によっては、現金支払いしか取り扱っていない場合もあります。

修理後の保証がある

修理業者は、アフターケアに注目して選ぶのがおすすめです。修理後にトラブルがあった場合にも、迅速に対応をしてくれるので、万が一のときにも安心です。水漏れが再発した場合の保証期間や、保証内容を事前に確認しておきましょう。無償で対応してくれる場合が多いです。

» 水道業者ぼったくりの対処法

トイレの床からじわじわ水漏れよくある質問

トイレの床が湿っていたり、水漏れが疑われる場合は、放置すると深刻なトラブルに発展する可能性があります。ここでは、よくある質問とその対策について詳しく解説します。

- 床が湿っているだけで、水漏れかどうか分かりません。

- DIYで修理できますか?

- 下の階にシミができた場合、どうすればいいですか?

- 温水洗浄便座が原因の場合、メーカーに問い合わせるべき?

- 便器の根元から泡が出るのは?(排水側/封水関連)

- クッションフロアの膨らみは乾けば戻る?

- 止水栓が回らない時の安全な対処は?

- 夜だけ湿る/においだけ強い時の見極めは?

- 一時的に使用してよい判断基準(量/範囲/におい)

床が湿っているだけで、水漏れかどうか分かりません。

床が湿っている場合、水漏れか結露かを見極めることが重要です。以下の方法で確認してみましょう。

水漏れかどうかを判断する方法

- 結露の可能性を確認

- 便器やタンクに水滴がついている場合、結露が原因の可能性があります。特に冬場や湿度が高い時期に発生しやすいです。

- 床の湿気の持続時間をチェック

- 一時的に湿っているだけなら結露の可能性が高いですが、常に湿っている場合は水漏れの疑いがあります。

- 止水栓を閉めて様子を見る

- 止水栓を閉めて数時間放置し、それでも床が湿っている場合は水漏れが発生している可能性が高いです。

DIYで修理できますか?

DIYで修理できるかどうかは、水漏れの原因によります。

DIYで対応できるケース

| 症状 | 対応策 |

| 給水ホースの緩み | ナットを締め直す |

| パッキンの劣化 | 新しいパッキンに交換 |

| 便器と床の接合部のシール不良 | シーリング材で補修 |

専門業者に依頼すべきケース

- 便器や排水管にひび割れがある場合

- 修理後も水漏れが止まらない場合

- 大規模な修理が必要な場合

下の階にシミができた場合、どうすればいいですか?

下の階に水漏れの影響が出た場合は、迅速な対応が必要です。

対応手順

- 止水栓を閉める

まずは止水栓を閉めて、水の供給を止めます。 - 管理会社や大家に連絡(賃貸の場合)

賃貸物件の場合、すぐに管理会社や大家に報告し、指示を仰ぎます。 - 水漏れの原因を調査する

自分で原因を特定できない場合は、専門業者に調査を依頼します。 - 被害状況を記録する

シミの状態や水漏れの様子を写真で記録しておくと、後の対応がスムーズになります。

温水洗浄便座が原因の場合、メーカーに問い合わせるべき?

温水洗浄便座が原因で水漏れしている場合、メーカーに問い合わせることが推奨されます。

メーカーに相談すべきケース

| 症状状況 | 対応策 |

| 保証期間内の場合 | 無償修理を依頼 |

| 便座内部からの水漏れ | 修理または交換を相談 |

| 電子部品の故障 | メーカーまたは専門業者に依頼 |

応急処置

- 止水栓を閉める

便座の給水を止め、水漏れの拡大を防ぎます。 - コンセントを抜く

電気系統のトラブルを避けるため、温水洗浄便座の電源を切ります。 - メーカーに問い合わせる

取扱説明書を確認し、メーカーに修理依頼を行います。

便器の根元から泡が出るのは?(排水側/封水関連)

トイレを流した際、便器の根元付近から「ブクブク」と泡が出ることがあります。これは排水管の詰まりによって空気や水が逆流しているサインです。トイレットペーパーの大量使用や異物混入により、排水経路が狭まっている可能性があります。

便器内の「封水(ふうすい)」が減っている場合にも同様の現象が起こります。封水が不足すると、逆流だけでなく下水の臭いが上がる原因にもなります。ラバーカップ(スッポン)で改善できる場合もありますが、効果がないときは早めに専門業者へ相談しましょう。

クッションフロアの膨らみは乾けば戻る?

水漏れで膨らんだクッションフロアは、完全に乾いても元の平らな状態に戻ることはほとんどありません。表面が乾いて見えても、裏地や下地の合板が水分を吸って変形しているためです。

さらに、水分を含んだ下地はカビが繁殖しやすく、健康被害のリスクもあります。見た目の膨らみや「ふかふか」した感触が残る場合は、床材を剥がして下地を確認し、必要に応じて張り替える必要があります。応急的に乾燥させても改善しない場合は、専門家に依頼しましょう。

止水栓が回らない時の安全な対処は?

水漏れを止めようとしても止水栓が固く回らないことがあります。長期間動かしていないと、サビや水垢で固着するためです。この状態で無理に工具で回すと、止水栓や配管が破損する危険があります。

安全に対処するには、止水栓のネジ部分に潤滑剤を少量吹き付け、数分置いてから布を当ててゆっくり力を加えます。それでも動かない場合は、家全体の「元栓」を閉めてください。元栓の位置がわからないときは、すぐに水道業者へ連絡しましょう。

夜だけ湿る/においだけ強い時の見極めは?

「昼間は問題ないが夜や朝方だけ床が湿る」「水漏れは見えないのに強い臭いがする」といった場合があります。夜間だけ湿る場合は、気温差による結露が原因のことがあります。日中温まったタンクや配管が夜間に冷え、温度差で水滴が発生するのです。

臭いだけ強い場合は、床下や壁内で目に見えない水漏れが起きている可能性があります。また、便器と排水管の接続部のシール劣化により、隙間から臭いが漏れることもあります。こうした症状は原因特定が難しいため、専門業者による調査が必要です。

一時的に使用してよい判断基準(量/範囲/におい)

水漏れを見つけてもすぐに業者が来られない場合、一時的に使用してよいか迷うことがあります。その判断は「漏れる量」「広がりの範囲」「におい」で行います。水がじわっと染み出す程度で、すぐに拭き取れる範囲なら、使用のたびに止水栓を開け閉めすることで一時的に使用可能です。

ポタポタと水が垂れ続ける、床に水たまりが広がる、床がブヨブヨする、下水臭が強い場合は使用を中止してください。放置すると階下への漏水や床材の腐食など被害が拡大します。業者が到着するまで使用は控えましょう。

まとめ

トイレの床の水漏れには、以下の原因があります。

- 給水管・排水管の破損

- 接続部分のゴムパッキンの劣化

- フランジの劣化

- 温水洗浄便座の故障

- 便器の破損

応急処置をする場合は、止水栓を最優先で閉めましょう。漏れた場所を特定しておけば、修理業者に依頼する際に、スムーズに作業ができます。修理依頼をする前の応急処置も重要です。水漏れが発生したら、この記事を参考にして、迅速な応急処置を行いましょう。

» トイレの水が止まらない原因と応急処置方法を解説