広告

「もしかしてガス漏れかも…」と不安になった経験はありませんか?特にガスコンロや給湯器の不調を感じると、焦りや恐怖が頭をよぎるものです。しかし、落ち着いて正しい対応をするためには、まずガス漏れの基本を知ることが大切です。

ガス漏れの最も危険な点は「気づかないうちに進行する」こと。普段の生活で見過ごしがちな小さな異常を放置すると、火災や一酸化炭素中毒など、命に関わる重大な事故につながる恐れがあります。特に都市ガスとプロパンガスの違いを理解し、ガス漏れのサインや原因を把握しておくことが、予防の第一歩です。

本記事では、ガス漏れに関する基礎知識から、発生しやすい原因、危険性、そして万が一ガス漏れを発見した際の正しい対処法を詳しく解説します。また、事前にできる予防策についても触れていますので、この記事を読むことで、緊急時に冷静に行動し、大切な家族やご自身の命を守るための備えができるでしょう。

最も重要なポイントは、ガス漏れが疑われた際には「元栓を閉め、すぐに換気をし、専門業者に連絡する」という行動を徹底することです。 このシンプルな手順を覚えておくだけで、万が一の時に大きな安心を得ることができます。

日々の不安を減らし、ガス機器をより安全に使うために、ぜひ最後までお読みください!

ガス漏れとは?基礎知識

ガス漏れは、見えない危険が潜む身近なトラブルです。正しい知識を身につけることで、事故を未然に防ぐことができます。まずは、ガス漏れの定義や種類、そして起こりやすい原因について詳しく見ていきましょう。

- ガス漏れの定義と種類

- ガス漏れの主な原因

ガス漏れの定義と種類

ガス漏れの定義と種類

配管の損傷や接合部のゆるみ、経年劣化などが原因で、ガス管やガス機器の接続部分からガスが意図せず漏れ出している状態をガス漏れといいます。

- 都市ガス

⚪︎空気より軽く、上方向に浮きやすい性質があります。そのため、天井付近に滞留しやすい。

プロパンガス

⚪︎空気より重く、床や低い場所に滞留する傾向があります。そのため、床下や隅の部分にガスがたまりやすい。

ガスの種類とその特徴

ガスは「都市ガス」と「プロパンガス」の2種類に大別され、それぞれ供給方法や成分、燃焼性、安全対策の仕組みが異なります。

- 都市ガス

⚪︎パイプラインを通じて供給されます。家庭用ガスコンロや給湯器などで使用されることが一般的です。 - プロパンガス

⚪︎専用のボンベで供給されます。特に、都市部以外の地域や一戸建て住宅などで多く利用されています。

ポイント: 普段使用しているガスの種類を正確に把握しておくことが大切です。ガス漏れの兆候を早期に発見するための手がかりになります。

ガス漏れの主な原因

ガス機器や配管の老朽化

ガス漏れの主な原因はガス機器や配管の老朽化であり、長年使用することでガス機器内部の部品が劣化し亀裂が生じたり、配管の接続部が緩むことによってガスが漏れ出す危険性が高まるためです。

- ガスコンロのホース

⚪︎古くなるとひび割れが生じ、そこからガスが漏れることがあります。 - ガスストーブの接続口

⚪︎接続部分が緩んでいると、気づかないうちにガスが漏れてしまうことがあります。

対策: 定期的にガス機器や配管の点検を行い、異常がないかを確認しましょう。劣化が見られる場合は、早めの交換が必要です。

誤った使い方によるトラブル

ガス機器の誤使用は、誤った接続や規定外の部品の使用によりガス漏れを引き起こす原因となります。

- ガスホースを無理に引っ張ることで、接続部分が外れたり、亀裂が入ったりすることがあります。

- 規格外の部品を使用すると、密閉性が保てず、ガスが漏れることがあります。

注意: 使用説明書をよく読み、正しい方法でガス機器を使用することが重要です。

天災による影響

地震や台風などの天災によって建物が揺れたり歪んだりすると、ガス管に衝撃が加わり亀裂が入る可能性があるため、ガス漏れの原因となります。

- 大規模な地震の後、ガス臭を感じるケースが多く報告されています。

- 台風などの強風で建物が揺れ、ガス管がダメージを受けることがあります。

対策

- 天災後は、必ずガスの元栓を確認し、異常がないかチェックしましょう。

- ガス臭を感じた場合は、すぐにガス供給会社に連絡し、点検を依頼しましょう。

ガス漏れを防ぐためのチェックリスト

| チェック項目 | 対策内容 | 頻度 |

| ガス機器のホースの状態 | ひび割れや劣化がないか確認する | 月に1回程度 |

| 接続部分の緩み | 接続口がしっかり固定されているか | 月に1回程度 |

| 天災後の確認 | 地震や台風の後は元栓を確認する | 天災後すぐ |

| ガス臭の有無 | ガス臭を感じたらすぐに連絡 | 臭いを感じた時 |

ポイント: 日頃のチェックを習慣化することで、ガス漏れのリスクを大幅に減らすことができます。

ガス漏れを疑うサイン

ガス漏れの初期段階では、見過ごしがちなサインがいくつかあります。異変を早めに察知することで、大きな事故を防ぐことができます。それでは、具体的なサインとしてどのようなものがあるのか見ていきましょう。

- ニオイや警報器の反応

- コンロ周辺や給湯器の異常

ニオイや警報器の反応

ガス漏れの初期兆候として最も注意すべきなのは、ガス特有の強いニオイや警報器の警報音であり、これらはガス会社が意図的に臭い成分を混ぜて早期発見を可能にし、警報器が微量のガスでも素早く感知して警報音で知らせてくれるため、迅速な対処につながります。

- 都市ガスの場合、玉ねぎが腐ったような特有のニオイを感じることが多いです。

- プロパンガスの場合、より刺激的で不快な臭いが特徴です。

対処方法: 警報器が作動した場合、すぐに元栓を閉め、窓を開けて換気を行い、専門業者へ連絡しましょう。自己判断で火気を使用しないことが重要です。

警報器の設置場所が適切であるか、定期的な点検も忘れずに行うことが重要です。理由は、ガスの種類によって設置位置を間違えるとガス漏れがあっても警報器が作動しない可能性があるためです。

警報器の設置例

| ガスの種類 | 比重 | 警報器設置の目安 |

| 都市ガス | 空気より軽い | 天井付近(床から1.8m以上) |

| プロパンガス | 空気より重い | 月床付近(床から30cm以内) |

コンロ周辺や給湯器の異常

コンロや給湯器に異常が見られる場合、ガス漏れの可能性があり、特に着火しにくい、火が不安定、焦げ臭さを感じるといった症状は、ガスの供給が正常でなく、火力低下や燃焼不安定などの不具合を引き起こすため要注意です。

- 給湯器の湯温が安定せず、設定温度に達しない。

- コンロの火が赤く揺らいだり、すぐに消えてしまう。

コンロや給湯器が運転中に不自然な振動や異音を発する場合は、ガスが機器内部で正常に流れていない可能性があり、放置するとさらなる故障や事故を招くため早期点検が必要です。

- お湯が出たり出なかったりを繰り返す。

- コンロが点火してもすぐに消えてしまう。

対処方法: これらの症状を発見した場合は、無理に使用を続けず、速やかに専門業者へ相談しましょう。ガス漏れだけでなく、機器の故障リスクも軽減できます。

自分でできるガス漏れチェック

ガス漏れの疑いがあるときは、まず落ち着いてセルフチェックを行いましょう。危険な状況かどうかを見極めることで、適切な対応につながります。専門業者に連絡する前に、状況を正確に把握することが重要です。

- 石けん水を使ったリークチェック方法

- マイコンメーターの遮断ランプを確認する

- 異常がない場合の対処手順

石けん水を使ったリークチェック方法

ガス配管や接続部に石けん水を塗ることで、ガスが漏れている箇所から泡が出てくるため、目で見て簡単にガス漏れを特定できます。

食器用洗剤と水で簡単に作れます。水4に対して洗剤1の割合で混ぜ、よく泡立てて使用します。ガス臭がする配管の継ぎ目や接続部に、スポンジや刷毛で塗布してください。

もし泡がシャボン玉のように膨らむ場所があれば、そこからガスが漏れている可能性があります。火気は使用せず、すぐに換気し、ガス会社へ連絡してください。

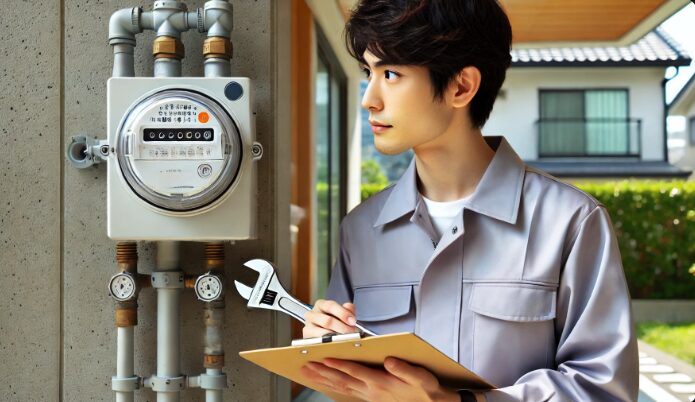

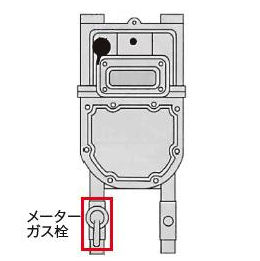

マイコンメーターの遮断ランプを確認する

ご家庭に設置されているマイコンメーターには、異常を感知すると自動でガスを遮断する機能があります。赤いランプが点滅している場合は、ガスが止まった理由を把握する手がかりになります。

点滅のパターンや「ABC」などの表示を確認し、異常内容を判断します。長時間の使用や震動による遮断と、ガス漏れの疑いではランプの点滅パターンが異なります。

取扱説明書やガス会社の公式サイトで、点滅の意味をあらかじめ確認しておくと、緊急時も落ち着いて対応できます。

異常がない場合の対処手順

異常が見つからず、マイコンメーターが安全機能によってガスを遮断していた場合は、自分で復帰操作が可能です。

まず、すべてのガス機器のスイッチがオフであること、室内にガス臭がないことを確認してください。次に、屋外にあるメーターの復帰ボタンのキャップを外し、ボタンを奥までしっかり押します。ランプが点灯したらゆっくり手を離します。

数分後に赤いランプの点滅が消えていれば復帰完了です。点滅が続く場合や操作に不安がある場合は、無理せずガス会社に相談してください。安全を最優先に行動しましょう。

ガス漏れが引き起こす危険性

ガス漏れを放置すると、健康被害から火災、さらには爆発といった重大な事故につながる可能性があります。危険性を理解しておくことで、より慎重に対策を取ることができます。それでは、ガス漏れによる主なリスクを詳しく解説します。

- 健康被害と中毒症状

- 火災や爆発のリスク

健康被害と中毒症状

ガス漏れが健康に与える影響

ガス漏れを放置すると、不完全燃焼による無色無臭の一酸化炭素が気づかないうちに室内に充満し、体内に取り込まれることで酸素不足を引き起こし、一酸化炭素中毒や酸欠による意識障害、最悪の場合は命を落とす危険性があるため注意が必要です。

中毒症状の具体例

具体例: 頭痛、めまい、吐き気、倦怠感などの症状が長引く場合は、一酸化炭素中毒を疑いましょう。特に、就寝中や深夜に発生すると気づくのが遅れるため、事故のリスクが高まります。

【対応策】

- ガス臭を感じたら、すぐに窓を開けて換気を行う

- ガスの元栓を閉める

- ガス漏れの疑いがある場合は、速やかにガス会社へ連絡する

健康被害が発生すると、酸欠状態によって適切な判断が難しくなり、逃げる行動すら取れなくなるため、失神や転倒などの二次災害が起こる可能性があり、家族やペットが多い世帯では特に注意が必要です。

家族全員で意識するべきポイント

- 換気を最優先に行う

- 全員の体調確認をする

- ペットの安全確保も忘れずに

火災や爆発のリスク

火災リスクの要因

ガス漏れによる最も深刻なリスクは火災や爆発であり、これはガスが空気中に一定濃度以上で混ざり、着火源があると爆発的に燃焼が広がる「ガス爆発」と呼ばれる現象によって瞬時に大きな被害をもたらすためです。

引火のきっかけになる行動

着火源は、マッチやタバコの火だけではありません。以下のような何気ない動作も引火の原因になります。

| 引火の原因となる動作 | 注意ポイント |

| スマホの電源オンオフ | 火花が発生する可能性あり |

| 静電気 | 乾燥した季節は特に注意 |

| 明かりのスイッチ操作 | スイッチ操作時の火花が危険 |

注意: ガスが充満している室内で、スマホの操作や明かりをつける行為は非常に危険です。静電気やスイッチの火花が引火の原因となるため、慎重に行動しましょう。

安全な対応手順

- 窓を開けて換気する

- ガスの元栓を閉める

- 電気スイッチには触れずに避難する

- 安全な場所からガス会社に連絡する

ガス漏れを感知した際は、わずかなスイッチ操作の火花でも引火する可能性があるため、何よりも換気と避難を優先し、着火源となる行動を避けることが大切です。真っ暗な部屋でガスの臭いを感じた場合、慌てて明かりをつけるのは避けましょう。まず窓を開けて換気をし、ガス濃度が十分に低下したと判断してから、必要な行動を取るようにしてください。

ガス漏れの危険を未然に防ぐために

ガス漏れは、健康被害から火災、爆発まで、私たちの生活に重大なリスクをもたらします。特に、一酸化炭素中毒や引火による爆発事故は命に関わるため、以下のポイントを徹底的に意識しましょう。

✅ ガス漏れ時の対応ポイント

- ガス臭を感じたらすぐに窓を開けて換気

- ガスの元栓を閉め、電気スイッチには触れない

- スマホや静電気にも注意

- ガス会社に連絡し、安全な場所に避難する

ガス漏れを発見したときの対処法

万が一ガス漏れを発見した場合、迅速かつ冷静に行動することが重要です。正しい手順を理解しておけば、いざというときに落ち着いて対応できます。ここでは、元栓を閉める方法や安全な避難方法について具体的に説明します。

- ガスの元栓を確実に閉める方法

- 換気、避難、連絡の手順を徹底する

ガスの元栓を確実に閉める方法

ガス漏れの疑いがある場合は、火災や爆発のリスクを防ぐためにも、速やかにガスの元栓を確実に閉めて被害の拡大を食い止めることが最優先です。

✅ 元栓の閉め方を事前に確認しよう

- 元栓はL字型ハンドルや丸型ハンドルなど、種類が複数あります。

- L字型の場合はハンドルを垂直に回して閉め、丸型の場合は時計回りにしっかり回して閉じます。

📌 ポイント:事前にご自宅のガス元栓の形状を把握しておくと、緊急時に落ち着いて対応できます。

✅ 元栓を閉めるときの注意点

- 静かにハンドルを操作しましょう。乱暴に回すと配管が動いてしまい、さらにガス漏れを悪化させる可能性があります。

- 元栓がガスコンロの下や壁際にある場合は、周囲の障害物に注意しながらゆっくりと回してください。

換気、避難、連絡の手順を徹底する

ガス漏れが疑われる場合は、元栓を閉めた後、火花や静電気による引火を防ぐため速やかに換気を行い、室外へ避難した上でガス会社または消防署に連絡しましょう。

✅ 換気時の注意点

- 窓やドアを開ける際は、静かに動作してください。激しい動きで静電気が発生すると、火花が起きる恐れがあります。

- 電気スイッチには触れないようにしましょう。室内灯や玄関灯のスイッチを操作すると火花の原因になります。

📱 スマホの取り扱いにも注意

- スマホの充電器をコンセントから抜く際も、慎重に行いましょう。火花が発生する可能性があるため、必要最低限の動作にとどめてください。

🚨 避難後の連絡のポイント

- ガス会社または消防署に速やかに連絡しましょう。

- ガス漏れが発生した状況や、ガスのニオイの強さ、漏れた箇所の特定が難しい場合は、その旨を具体的に伝えます。

📢 周囲への周知も忘れずに

- 近隣住民にもガス漏れの可能性があることを知らせましょう。これにより、二次災害を未然に防ぐことができます。

ガス漏れを発見した際には、以下の3つのステップを徹底してください

- 元栓を速やかに閉める

- 十分な換気を行い、避難する

- ガス会社または消防署に連絡し、指示を仰ぐ

ガス漏れを防ぐための予防策

ガス漏れは日頃の予防策で大部分を防ぐことができます。定期点検や適切な機器の使用は、安心してガスを使うために欠かせません。それでは、日常的に取り組める予防策を順番に見ていきましょう。

- 定期点検・メンテナンスの重要性

- ガス漏れ警報器の設置

- ガス機器の正しい使い方を徹底する

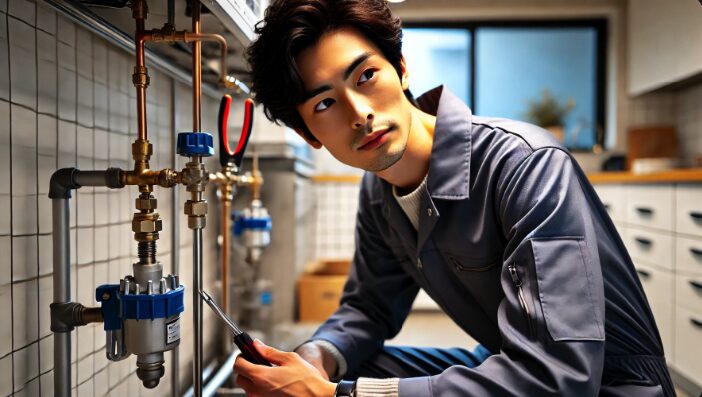

定期点検・メンテナンスの重要性

定期点検の必要性とその効果

ガス機器や配管の定期点検は、劣化や損傷を早期に発見して修理・交換を行うことで、ガス漏れのリスクを大幅に軽減し、大きなトラブルを未然に防ぐ効果があります。

- ガス会社が提供する無償点検サービスを活用しましょう。

- 長期間使用している給湯器やガスコンロは、メーカーによる専門点検も検討する価値があります。

ユーザー自身ができる簡単なメンテナンス方法

ユーザーが自分で実施できる目視確認やホース接続部のチェックといった簡単な点検作業は、専門知識がなくても取り組めるうえ、ガス漏れ予防に効果的です。

- ホースや接続部を軽く触って、ガタつきがないか確認します。

- ガス機器の火力が通常と異なっていないか、日常的に観察する習慣をつけましょう。

ガス漏れ警報器の設置

ガス漏れ警報器を設置することで、センサーが人間の嗅覚では気づきにくい微量のガス漏れも感知して警告してくれるため、早期発見が可能になり被害を最小限に抑えられます。

- プロパンガスの場合、警報器は床近くに設置します。

- 都市ガスの場合、警報器は天井付近に設置するのが基本です。

- コンセント式の警報器が主流で、取り付け作業も簡単です。

警報器の定期的な点検方法

設置した警報器が正常に動作しているかを定期的に確認することが大切で、電池切れや故障を放置すると、いざというときに警報が作動しない可能性があります。

- テストボタンを押して、アラームが正常に鳴るか確認します。

- 警報器の製造年月をチェックし、交換時期を把握しておきましょう。

- 設置後に放置せず、定期的な点検を家電感覚で実施してください。

ガス機器の正しい使い方を徹底する

取扱説明書に従った使用の重要性

ガス機器の取扱説明書に記載された使用方法を守ることで、設計外の使用や不適切な操作による機器の劣化や不完全燃焼を防ぎ、ガス漏れのリスクを低減できます。

- ガスコンロに別用途の部品を取り付ける行為は危険です。

- 給湯器の排気口付近に物を置くと、排気が妨げられ、不完全燃焼のリスクが高まります。

無意識の間違った使用方法に注意

日常的な使用でも、慣れた操作が習慣化すると注意書きを無視した誤った使い方に気づきにくくなるケースがあります。

- 掃除の際に、誤ってガスホースに過度な力を加える。

- ストーブを換気の悪い場所で使用し、排気が不十分になる。

- こうした行為を見直すだけでも、ガス漏れのリスクを減らせます。

ガス漏れの応急処置と専門家への相談

応急処置の具体的な手順

ガス漏れを発見した場合の初期対応は、被害を最小限に抑えるために極めて重要です。以下の手順を確実に実行し、状況に応じて迅速に行動しましょう。

換気時の具体的な手順

- 室内にガスが充満している可能性があるため、まず風向きを確認しましょう。

- 風上側の窓を優先して開け、自然換気を行いましょう。

- 扇風機やエアコンなどの電気機器は使用せず、複数の窓を開けて空気の流れを作ります。

避難時の注意点

- 避難する際にはエレベーターの使用を避け、必ず階段を利用してください。

- 貴重品などの携帯品は最小限にとどめ、速やかに避難しましょう。

- ドアの開閉時は静かに行い、摩擦による火花の発生を防ぎます。

専門家への相談のタイミング

ガス漏れの兆候が見られたら、早急に専門家へ相談することが重要です。以下の症状に気づいた際は、すぐに連絡しましょう。

早期発見・早期対応

- コンロの炎が赤色に変わる、または不安定になる場合

- 給湯器から異音がする

- 一時的にでもガス臭を感じる

これらの兆候を放置すると、重大な事故につながるリスクがあります。異常を感じたら、速やかにガス会社や専門の修理業者へ連絡しましょう。

専門家への相談時に伝えるべき情報

専門家に状況を正確に伝えることで、迅速かつ適切な対応が期待できます。事前に以下の情報を用意しておくと、スムーズにやり取りが進みます。

✅状況説明のポイント

- ガス臭を感じ始めた時間とその頻度

- 異常を感じた場所(キッチン、浴室など)

- 使用中の機器の年数や状態

- 過去の修理や点検履歴

✅事前に準備しておくべき情報

- 使用しているガス機器の型番

- 設置年月日やメーカー名

- 過去の故障歴

これらの情報を共有することで、専門家がより的確な診断と対応策を提供できます。

賃貸・集合住宅でガス漏れが起きたら

賃貸マンションやアパートでガス漏れが発生した場合、戸建てとは異なる対応が必要になります。他の住人にも被害が及ぶ可能性があるため、迅速かつ的確な連絡と対応が求められます。

- 管理会社・大家への連絡フロー

- 修理費用の基本(貸主・借主)

- 近隣トラブルを防ぐポイント

管理会社・大家への連絡フロー

まずはガス会社へ連絡し、その後に管理会社や大家へ報告するのが基本の流れです。建物全体に関わる設備のトラブルである以上、所有者である大家や管理会社が状況を把握しておく必要があります。

入居者が独断で修理業者を手配すると、費用の支払いをめぐってトラブルに発展するおそれがあります。最初に契約しているガス会社の緊急窓口に連絡し、指示を受けたうえで、管理会社や大家に正確な状況を伝えてください。

この順番を守ることで、安全の確保と修理の手配が円滑に進みます。なお、緊急時の連絡先は冷蔵庫など目につく場所に貼っておくと、いざというときに慌てず対応できます。

修理費用の基本(貸主・借主)

修理費用の負担者は、ガス漏れの原因と発生場所によって異なります。建物の老朽化が原因であれば貸主(大家)の負担、入居者の使い方に問題があった場合は借主(入居者)が負担するのが原則です。

たとえば、壁の内部にあるガス管や備え付けの給湯器などの不具合は、大家の責任範囲です。一方、持ち込みのガスコンロの接続ミスや誤った使い方による故障は、入居者の責任になります。

判断が難しいケースもあるため、修理を依頼する前に管理会社や大家と事前に相談することが大切です。以下の表を参考に、責任の所在を確認しておきましょう。

| 費用負担者 | 主な責任範囲の例 |

| 貸主(大家) | 壁内のガス管、備え付けの給湯器・ガスコンロの経年劣化 |

| 借主(入居者) | 持ち込み機器の接続不良、故意・過失による設備の破損 |

近隣トラブルを防ぐポイント

ガス漏れの疑いがある場合は、周囲の住人にも状況を伝えておくことが大切です。ガスは共用部分を通じて他の部屋にも広がる可能性があり、情報を共有することで混乱や二次災害を防ぐことができます。

たとえば、「ガス臭がしたため、ガス会社に確認してもらっています」と一言伝えるだけでも、隣人の不安をやわらげる効果があります。特に避難が必要な場面では、すばやい声かけが非常に重要です。

避難経路を知らせたり、窓を開けて換気を促したりするなど、具体的な行動を伝えることで、住民全体の安全につながります。日頃から近隣住民との良好な関係を築いておくことも、緊急時には大きな助けになります。

修理費用の目安と業者の選び方

ガス漏れの修理を検討する際、多くの方が「どの業者に依頼すればいいのか」「費用はどのくらいかかるのか」といった点で迷います。ここでは、信頼できる業者の見分け方と費用の目安について、わかりやすく解説します。

- 指定工事店と一般業者の違いを理解する

- 修理費用の目安|部品交換〜配管工事まで

- 見積もりを取るときのポイント

指定工事店と一般業者の違いを理解する

ガス漏れの修理は、地域のガス会社が認定する「指定工事店」に依頼するのが基本です。指定工事店は、専門的な資格や高い技術を持ち、安全基準を満たした業者としてガス会社に登録されています。

無資格の業者が修理を行うと、再度のガス漏れや事故のリスクが高まります。リフォーム業者や便利屋では対応できない工程もあるため、業者選びの際は資格保有の有無を必ず確認してください。

指定工事店の情報は、各ガス会社の公式サイトや電話窓口で確認できます。費用はやや高めに見えることもありますが、安全性と確実性を重視するなら、指定工事店の利用がもっとも最善の選択です。

修理費用の目安|部品交換〜配管工事まで

ガス漏れ修理の費用は、作業内容によって大きく異なります。軽微な修理であれば1万円前後で済むこともありますが、配管の交換など大規模な工事が必要な場合は数十万円にのぼることもあります。

料金の内訳は、部品代、作業費、出張費などが含まれます。以下に代表的な作業の相場をまとめました。

- ガス栓の交換:8,000円〜15,000円

- 露出ガス管(一部)の交換:30,000円〜80,000円

- 埋設ガス管の交換:150,000円〜

正確な費用を知るには、業者に現地調査を依頼し、見積もりを出してもらう必要があります。表示価格だけで判断せず、内訳や追加費用の有無を必ず確認しましょう。

見積もりを取るときのポイント

見積もりを依頼する際は、以下の点をチェックして信頼できる業者かどうかを見極めましょう。複数の業者から相見積もりを取り、内容を比較検討することも重要です。

- □ 見積もりは無料か

- □ 出張費・点検費が含まれているか

- □ 作業内容と料金の内訳が明記されているか

- □ 追加費用の発生条件について説明があるか

- □ 修理後の保証(ワランティ)の有無

「工事一式」など曖昧な記載しかない場合は注意が必要です。明細が明確な業者を選ぶことで、トラブルを未然に防ぐことができます。

ガス漏れに関する誤解と事実

ガス漏れに関しては、多くの人が誤解しているポイントがあります。これらの誤解を解消し、正しい知識を身につけることで、事故のリスクを大幅に減らせます。

よくある誤解

「ニオイがしなければ安全」という考え

- 実際には、ガス漏れ警報器が反応しない場合でも、微量のガス漏れが進行している可能性があります。

- 定期点検を行い、ニオイの有無に関係なく、ガス機器の状態を確認することが重要です。

「新しい機器なら大丈夫」という思い込み

- 新品の機器でも、設置時の不備や使用方法の誤りにより、ガス漏れが発生する可能性があります。

- 定期的な点検と安全確認は、新品の機器でも欠かせません。

世帯別の注意点

各家庭の状況によって、ガス漏れ対策の方法が異なります。特に、高齢者や小さな子どもがいる世帯では、より注意が必要です。

高齢者がいる世帯

- ガス栓の開閉確認を習慣化し、日常的に安全を確認しましょう。

- 簡単に操作できる安全装置付きの機器を選ぶことで、リスクを軽減できます。

- 家族が定期的に確認し、異常がないかチェックすることが大切です。

小さな子どものいる世帯

- チャイルドロック機能が付いたガス機器を選択し、誤操作を防ぎましょう。

- ガス栓周りに子どもが近づけない工夫を施してください。

- 家族全員でガス漏れに関する安全教育を行い、子どもにも危険性を理解させましょう。

火災保険・ガス会社の補償でカバーできる範囲

ガス漏れが原因で火災や爆発といった被害が発生した場合、火災保険やガス会社の補償制度が適用されるケースがあります。どのような損害が補償対象になるのか、あらかじめ把握しておくことが重要です。

- 火災保険で補償される「破裂・爆発」の被害

- ガス会社による賠償・補償の対象となるケース

- 火災保険の申請手続きと必要書類一覧

火災保険で補償される「破裂・爆発」の被害

ガス漏れによって爆発が起こり、建物や家財に被害が及んだ場合、多くの火災保険では「破裂・爆発」補償によって損害がカバーされます。この補償は、一般的に火災保険に標準で含まれていることが多いです。

具体的には、ガス爆発で破損した壁や窓ガラス、燃えてしまった家具などが補償の対象となります。ただし、ガス漏れの修理費用については、補償の対象外となる場合があるため、事前に確認しておく必要があります。

ご契約中の火災保険に「破裂・爆発」補償が含まれているかどうかは、保険証券や契約書で確認できます。記載内容がわかりにくい場合は、保険会社へ直接問い合わせて補償範囲を確認しておくことが大切です。

ガス会社による賠償・補償の対象となるケース

ガス会社の設備不備や保安点検のミスなど、ガスの供給に関わるトラブルが原因で事故が起きた場合は、ガス会社が加入している賠償責任保険や補償制度が適用されることがあります。

たとえば、ガスメーターの初期不良や点検漏れが原因で事故が発生したと判断されるケースが該当します。補償の可否は、事故原因の調査結果によって決定されます。

事故が起きた際には、ガス会社による現場調査が実施されます。補償の有無や内容を左右する重要なプロセスとなるため、調査には誠実に対応しましょう。詳しい補償内容や条件は、各ガス会社の公式サイトなどで確認できます。

火災保険の申請手続きと必要書類一覧

火災保険の補償を受けるには、決められた手順に沿って申請を行い、必要書類を提出する必要があります。スムーズに保険金を受け取るには、早めの行動と正確な書類の準備が欠かせません。

まず、保険会社に事故が発生したことを速やかに連絡します。その後、保険会社から送られてくる保険金請求書に必要事項を記入し、損害の状況を証明する書類を添えて提出するのが一般的な流れです。一般的に必要とされる書類は以下の通りです。あらかじめ準備を進めておくと、手続きがスムーズに進みます。

- 保険金請求書

- 事故状況報告書

- 修理費用の見積書

- 損害箇所の写真

- 消防署が発行する「り災証明書」

よくある質問

ガス漏れに関して寄せられる疑問にお答えします。正しい知識を身につけておくことで、万が一のときも冷静に行動できます。

- 匂いがしないのに警報器が鳴るのは?

- 子どもがいる家庭の安全対策

- 検知スプレーと石けん水の違い

匂いがしないのに警報器が鳴るのは?

ガス漏れ警報器が作動しても、必ずしもガスが漏れているとは限りません。実は、警報器はガス成分だけでなく、アルコールやスプレーの噴射成分などにも反応することがあります。たとえば、以下のような場面でも警報が鳴るケースがあります。

- 料理中の蒸気や煙

- ヘアスプレーや殺虫剤の使用

- 掃除機の排気

- アルコール消毒の使用

まずは窓を開けて十分に換気し、警報が止まるかを確認してください。換気しても止まらない場合は、警報器の経年劣化や故障が原因かもしれません。警報器には多くの場合、約5年の使用期限があります。原因が特定できない場合や不安が残る場合は、すぐにガス会社へ連絡して点検を依頼しましょう。

子どもがいる家庭の安全対策

小さなお子さまがいるご家庭では、ガス機器の誤操作を防ぐ対策が欠かせません。子どもは好奇心旺盛で、予想外の行動をとることがあるため、物理的に触れられない環境づくりが大切です。特におすすめの対策は以下のとおりです。

- チャイルドロック機能付きのガスコンロを選ぶ

- 後付けのスイッチカバーやコンロ用ロックを設置する

- ガスファンヒーターは手の届かない場所に設置・保管する

また、「ガスは危ないから触らないように」と日頃から声がけすることも重要ですが、それだけに頼らず、物理的な安全確保を優先しましょう。

検知スプレーと石けん水の違い

どちらもガス漏れを見つけるための方法ですが、特徴が異なります。

| 検知方法 | 特徴 |

| 石けん水 | 家庭用の中性洗剤で簡単に作れる。泡で漏れを確認できる。 |

| 検知スプレー | 市販品で感度が高く、微細な漏れも発見しやすい。スプレーなので手の届きにくい場所にも使いやすい。 |

より正確に調べたい場合や、目に見えにくい箇所での点検には、検知スプレーの使用が便利です。ホームセンターやネット通販などで手軽に入手できます。

まとめ

ガス漏れは早期発見と適切な対応が命を守る鍵となります。疑わしい症状を感じたら、必ず以下の手順で対応しましょう。

- すぐにガスの元栓を閉める

- 窓やドアを開けて換気する

- 火花を出さないよう注意して避難する

- 安全な場所からガス会社や消防署に連絡する

予防のための重要ポイントは以下の3つです。

- 定期点検とメンテナンスの実施

⚪︎ガス会社の無償点検サービスを活用

⚪︎古い機器は早めに交換を検討 - 警報器の適切な設置と管理

⚪︎都市ガス:天井付近(床から1.8m以上)

⚪︎プロパンガス:床付近(床から30cm以内) - 正しい使用方法の徹底

⚪︎取扱説明書を必ず確認

⚪︎仕様範囲外の使用は厳禁

ガス機器に少しでも不安を感じたら、遠慮なくガス会社や専門業者に相談しましょう。自己判断は危険です。また、この記事で解説した対処方法を家族で共有し、いざという時に慌てず行動できるよう備えておくことをお勧めします。

ガス会社の24時間受付窓口の電話番号はスマートフォンに登録しておくと安心です。皆様の安全な暮らしのために、ぜひ今日から意識して実践してください。