広告

キッチンから漂う不快な排水口の臭い、今すぐどうにかしたいですよね。料理をするたびに気分が落ち込んだり、部屋中に臭いが広がったりしては生活に支障が出てしまいます。この記事では、今すぐできる応急処置から、二度と臭わせないための根本的な解決策まで、プロの視点で分かりやすく解説します。原因を特定し、正しい対処法を実践すれば、あの嫌な臭いから解放されます。

緊急で対策したい方は、まず以下のボックス内の方法を試してください。

最短3分】キッチンの臭い応急処置まとめ

- 今すぐ臭いを消したい

- 排水口に「重曹+クエン酸(またはお湯)」を流し、発泡させて15分放置してください。

- 下水臭がひどい

- シンク下の扉を開け、排水ホースの根元にある「防臭キャップ」が外れたりズレたりしていないか確認してください。

- 何をしてもダメな場合

- 配管の奥深くで油汚れが固まっている可能性が高いです。市販薬では対処が難しいため、プロへの相談を推奨します。

「色々と試す時間がない」「排水口を触るのもためらわれる」という方は、無理に自力で解決しようとせず、プロの無料点検を利用するのが一番の近道です。

【最短20分で駆けつけ】今すぐ臭いの元を断つ!無料見積もりはこちら

【即解決】今すぐキッチンの臭いを消す「応急処置」と正しい手順

![[Instant-Solution]-First-aid-and-correct-steps-to-eliminate-kitchen-odors-right-now](https://maintenance-note.com/wp-content/uploads/2026/02/BCA2C8DA-1781-411E-8B82-F188D18317CD.jpg)

キッチンに入った瞬間のあの嫌な臭いを、今すぐどうにかしたい場合に有効な3つの方法を紹介します。家にあるものですぐに実践できる方法を中心に、効果的な手順を解説します。

- 重曹とクエン酸の「発泡パワー」でヌメリを落とす手順

- 最速で除菌!塩素系漂白剤を使う際の安全な活用法

- 【必見】排水管を傷めない「50度のお湯」の正しい流し方

重曹とクエン酸の「発泡パワー」でヌメリを落とす手順

排水口の入り口付近にあるヌメリや軽い汚れが原因の臭いには、重曹とクエン酸を使った発泡洗浄が効果的です。二つが混ざることで発生する炭酸ガスの泡が、汚れを浮かび上がらせて落としやすくします。

この方法は、強力な薬剤を使わないため、環境や体に優しいのが特徴です。小さなお子様やペットがいるご家庭でも安心して試せます。常備しているご家庭も多いので、思い立った時にすぐ実践できる手軽さも魅力です。

具体的な手順

- 準備

排水口のフタやゴミ受けを取り外し、大きなゴミを取り除きます。 - 重曹をまく

排水口全体を覆うように、重曹(粉末)を約1/2カップ振りかけます。 - クエン酸を加える

重曹の上から、クエン酸(粉末大さじ2、またはクエン酸水)をかけます。シュワシュワと泡立ち始めます。 - 放置する

そのまま30分〜1時間ほど放置し、泡が汚れに浸透するのを待ちます。 - 洗い流す

最後にお湯(約50度)で十分に洗い流します。

これで軽いヌメリや臭いはスッキリと解消されるはずです。

くらしのマーケット

【泡掃除】キッチンの排水口を重曹とクエン酸で掃除してみた!イヤな臭い汚れは落ちるのか!? – くらしのマーケット

最速で除菌!塩素系漂白剤を使う際の安全な活用法

頑固な黒カビや強い悪臭には、塩素系漂白剤(キッチンハイターなど)が最も強力で即効性があります。主成分である次亜塩素酸ナトリウムが、臭いの元となる雑菌を強力に除菌・分解するからです。

短時間で確実に効果を実感したい場合に適しています。ただし、洗浄力が強い分、取り扱いには十分な注意が必要です。使用方法を誤ると、人体に有害なガスが発生したり、シンクの素材を傷めたりする可能性があります。

安全な使用のポイント

- 絶対に混ぜない

- 酸性タイプの洗剤(サンポールなど)や食酢、クエン酸と混ざると有毒な塩素ガスが発生します。同時使用は厳禁です。

- 換気を徹底する

- 使用中は必ず換気扇を回し、窓を開けて空気の流れを作ってください。

- 保護具をつける

- 手荒れを防ぐためゴム手袋を着用し、液が目に入らないよう注意してください。

- つけ置き時間

- メーカー指定の時間(通常は数分〜30分程度)を守り、長時間放置しすぎないようにしましょう。

使用後は必ず大量の水で十分に洗い流してください。正しい使い方を守れば、強力な味方となります。

【必見】排水管を傷めない「50度のお湯」の正しい流し方

排水管の奥で冷え固まった油汚れが臭いの原因である場合、お湯を流すことで油を溶かして押し流せます。この時重要なのが「お湯の温度」です。熱湯ではなく、50度前後のお湯を使うのが鉄則です。

なぜ熱湯がNGかというと、一般的な家庭の排水管(塩ビ管)の耐熱温度は60度〜70度程度だからです。沸騰したお湯をそのまま流すと、配管が変形したり、接続部分のパッキンが傷んだりして、最悪の場合、水漏れを引き起こすリスクがあります。

正しいお湯の流し方

- 温度調整

給湯器の設定温度を50度〜60度にするか、沸騰したお湯と同量の水を混ぜて温度を下げます。 - 大量に流す

バケツや大きめの鍋にお湯をため、一気に排水口へ流し込みます。水圧と熱の力で、管内に付着した油汚れを押し流すイメージです。

これを定期的に行うことで、油汚れの蓄積を防ぎ、臭いの予防につながります。

![[Must-see]-The-correct-way-to-flush-50-degree-hot-water-without-damaging-the-drain-pipes](https://maintenance-note.com/wp-content/uploads/2026/02/3BA50B17-4239-49BF-9D36-B6A3B93FB4E7.jpg)

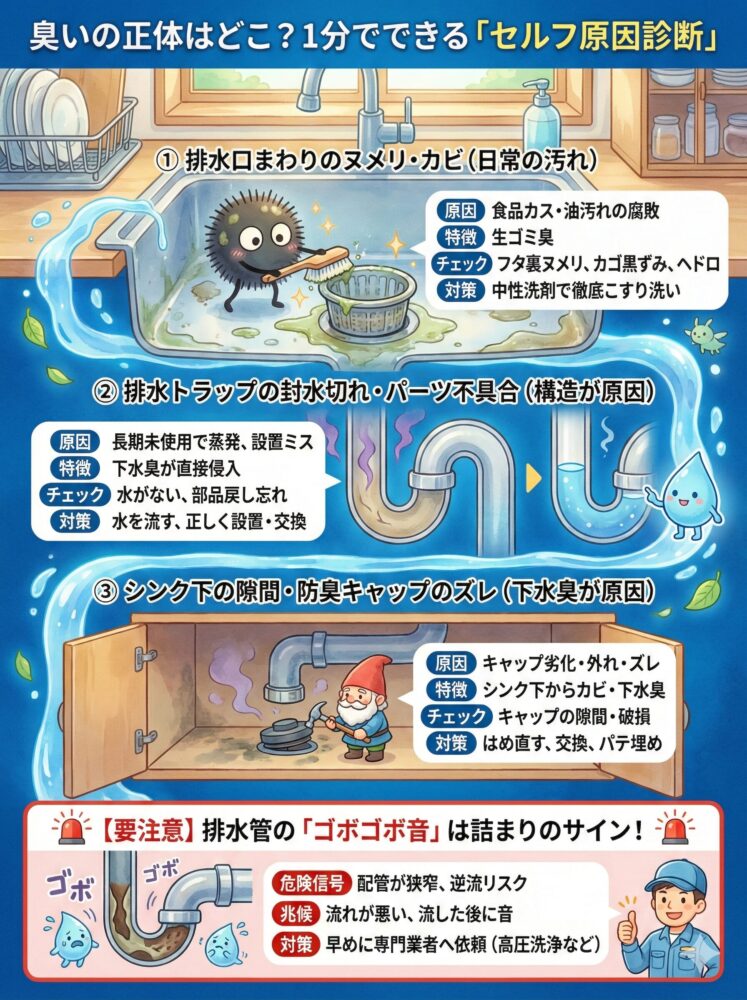

臭いの正体はどこ?1分でできる「セルフ原因診断」

何度掃除しても臭いが取れない場合、見当違いの場所を掃除している可能性があります。臭いの発生源は主に3つに分類できます。どこから臭っているのかを特定し、適切な対策を行いましょう。

- 排水口まわりのヌメリ・カビ(日常の汚れが原因)

- 排水トラップの封水切れ・パーツの不具合(構造が原因)

- シンク下の隙間・防臭キャップのズレ(下水臭が原因)

- 【要注意】放置すると危険!排水管の「ゴボゴボ音」は詰まりのサイン

排水口まわりのヌメリ・カビ(日常の汚れが原因)

最も一般的な原因は、ゴミ受け、排水トラップ(フタや椀型の部品)、およびその周辺に付着した食品カス、油汚れ、石鹸カスなどが腐敗して発生するヌメリや黒カビです。これらは栄養源が豊富で水分もあるため、雑菌が繁殖する絶好の環境です。特に気温や湿度が高い時期は、少し放置しただけで強烈な腐敗臭を放ちます。鼻を近づけると生ゴミのような臭いがするのが特徴です。

診断チェック

- 排水口のフタを開けると、裏側がヌルヌルしている。

- ゴミ受けカゴの網目に汚れが詰まって黒ずんでいる。

- 排水トラップの部品(取り外せるパーツ)の内側にヘドロのような汚れがついている。

これらに当てはまる場合は、取り外せる部品をすべて外し、台所用中性洗剤と古い歯ブラシなどを使って徹底的にこすり洗いをしてください。目に見える汚れを落とすだけで、臭いが劇的に改善することが多いです。

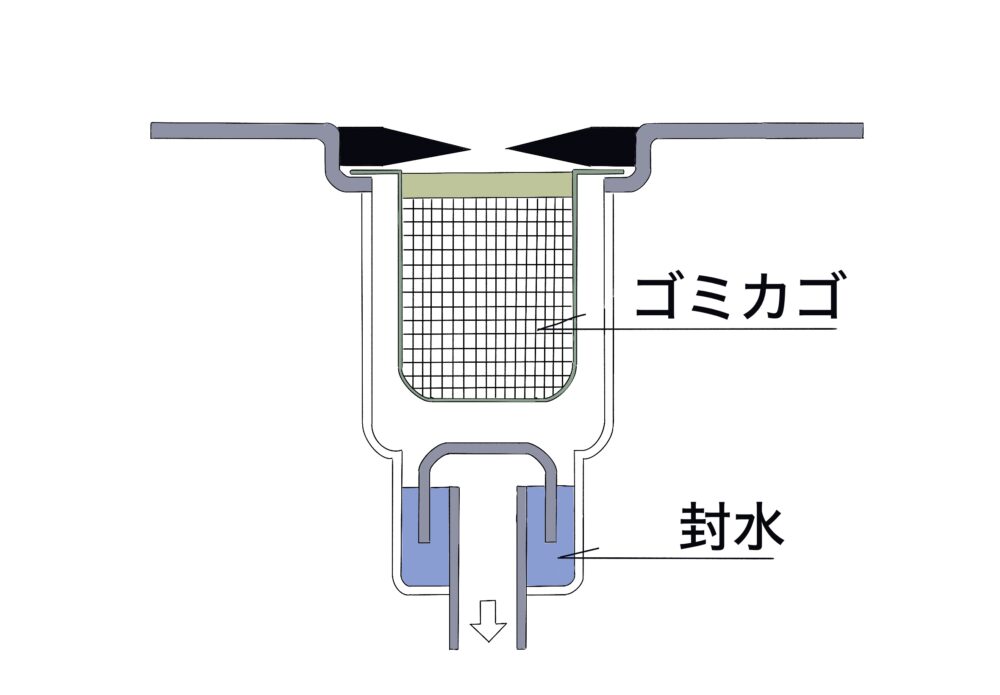

排水トラップの封水切れ・パーツの不具合(構造が原因)

排水口の中には、下水からの臭いや害虫が上がってこないように水をためておく「排水トラップ」という構造があります。この水(封水)がなくなったり、トラップの部品が正しく設置されていなかったりすると、下水の臭いが直接室内に侵入します。長期間旅行で家を空けた後や、空き家などでよく起こる現象です。また、掃除の後に部品を戻し忘れたり、きっちりはまっていなかったりする場合も同様です。

診断チェック

- 排水口の中を覗くと、水がたまっていない。

- 長期間キッチンを使っていなかった。

- 掃除の後に部品を正しく戻したか自信がない。

- 排水口から下水のようなドブ臭い匂いが常に上がってくる。

封水切れの場合は、水を流してトラップ内に水をためれば解決します。部品の不具合の場合は、正しく設置し直すか、破損している場合は交換が必要です。

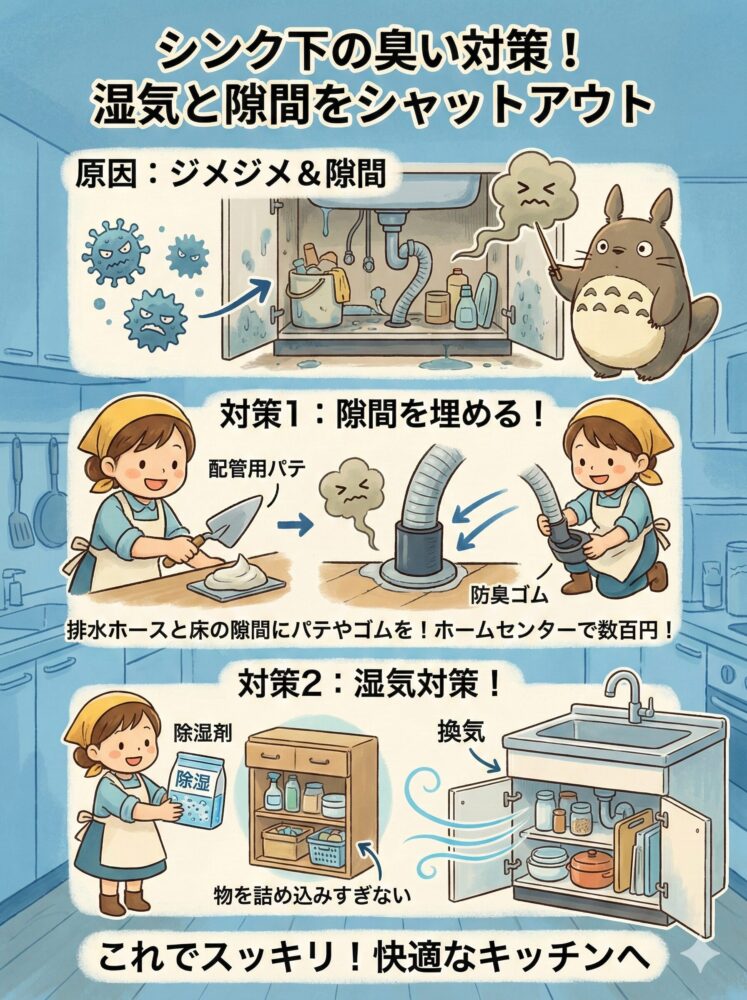

シンク下の隙間・防臭キャップのズレ(下水臭が原因)

シンクの上ではなく、シンク下の収納扉を開けた時にカビ臭かったり、下水臭がしたりする場合は、排水ホースと床下の排水管の接続部分に問題がある可能性が高いです。通常、接続部分には「防臭キャップ」というゴム製の部品が取り付けられており、隙間を塞いで臭いを遮断しています。このキャップが劣化して破れていたり、何かの拍子に外れたりズレたりしていると、そこから下水の臭いが漏れ出します。

診断チェック

- シンク下の収納を開けると臭いが強くなる。

- 排水ホースの根元を確認すると、防臭キャップが外れている、または隙間がある。

- 防臭キャップが硬化してひび割れている。

キャップがズレているだけなら、しっかりとはめ直してください。劣化している場合は、ホームセンターなどで新しいキャップ(数百円程度)を購入して交換しましょう。隙間がある場合は、配管用パテで埋めるのも有効です。

【要注意】放置すると危険!排水管の「ゴボゴボ音」は詰まりのサイン

水を流した時に、排水口の奥から「ゴボゴボ」「ボコボコ」という音が聞こえることはありませんか?これは、排水管の内部が汚れで狭くなり、水と空気がスムーズに流れなくなっている危険なサインです。この状態を放置すると、遠くない将来、完全に排水管が詰まって水が逆流してくる恐れがあります。臭いだけでなく、水漏れによる床の腐食や、集合住宅であれば階下への漏水トラブルに発展するリスクもはらんでいます。

危険な兆候

- 以前より水の流れが悪くなった気がする。

- 水を流し終えた後にゴボゴボと音が鳴る。

- 市販のパイプクリーナーを使っても流れが改善しない。

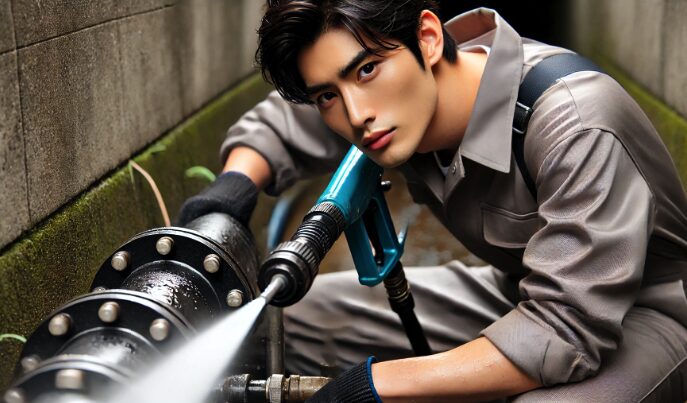

この段階であれば、まだ高圧洗浄などで比較的簡単に解消できる可能性があります。完全に詰まって大惨事になる前に、専門業者に点検を依頼することを強くお勧めします。

ゴボゴボという音は、配管が悲鳴を上げているサインです。完全に詰まって床下浸水する前に、一度プロの診断を受けておけば、将来的な「数十万円の修繕費」を未然に防げます。

深刻な被害が出る前に

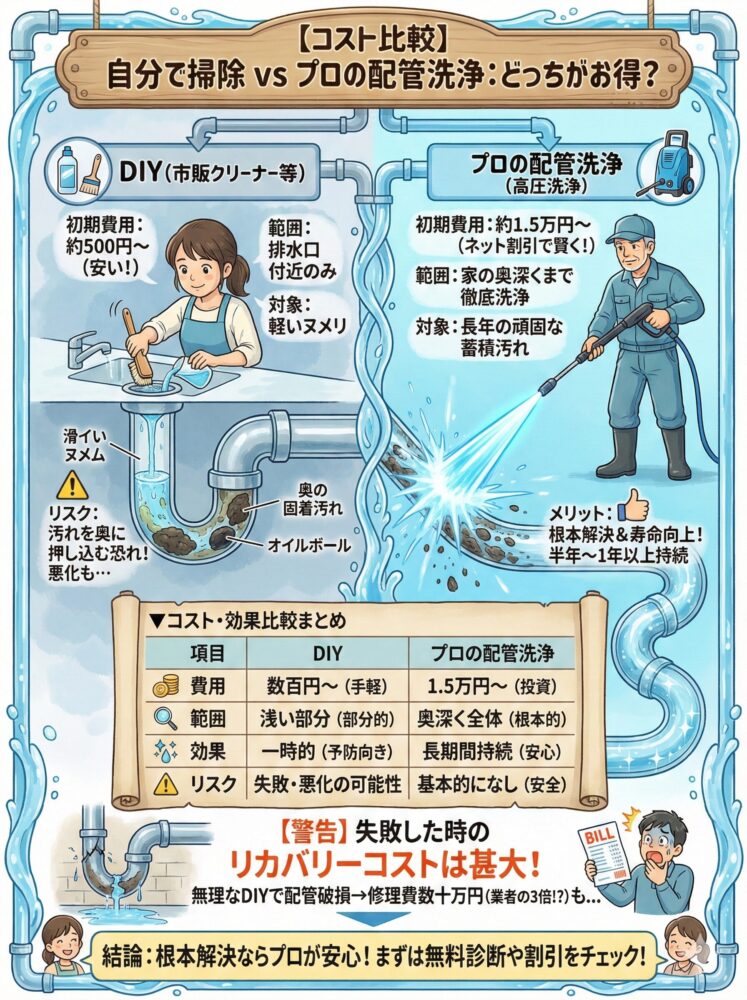

【コスト比較】自分で掃除 vs プロの配管洗浄:どっちがお得?

排水管の奥が原因の臭いの場合、自分で対処するかプロに頼むか迷うところです。それぞれの費用、効果、リスクを比較し、ご自身の状況に最適な方法を選びましょう。

▼コスト・効果比較表

| 項目 | DIY(市販クリーナー等) | プロの配管洗浄(高圧洗浄) |

| 初期費用(目安) | 約500円〜2,000円 | 約15,000円〜30,000円 |

| 洗浄できる範囲 | 排水口付近、浅い部分の汚れ | 排水管の奥深く、家全体の配管 |

| 効果の持続期間 | 数日〜2週間程度 | 半年〜1年以上 |

| 対象となる汚れ | 軽いヌメリ、髪の毛 | 固着した油汚れ、長年の蓄積 |

| リスク | 汚れを奥に押し込む可能性あり | 基本的になし(業者による) |

結局どこに頼むのが一番お得なの?」という方のために、料金・スピード・保証内容を徹底比較しました。ネット割引(3,000円〜5,500円OFF)を賢く使えば、想像以上に安くプロの洗浄を受けられます。

キャンペーンでお得に修理

- DIYの費用と限界:市販クリーナーでは届かない「配管の奥」

- プロの洗浄費用とメリット:再発防止と排水管の寿命向上

- 失敗した時の「リカバリーコスト」は業者依頼の3倍!?

DIYの費用と限界:市販クリーナーでは届かない「配管の奥」

市販の液体パイプクリーナーやワイヤーブラシを使ったDIYは、数百円から数千円程度と安価に始められるのが最大のメリットです。排水口付近の軽い詰まりやヌメリであれば、これらで十分解消できることもあります。しかし、市販薬は安全性を考慮して業務用の薬剤よりも成分が薄く作られています。そのため、配管の奥深くで長年かけて石のように固まった油汚れ(オイルボール)を完全に溶かし切ることは困難です。

ワイヤーブラシの操作に慣れていないと、削り取った汚れの塊をさらに奥へと押し込んでしまい、かえって詰まりを悪化させてしまうリスクもあります。DIYはあくまで「予防」や「軽度のトラブル」向けと認識しておきましょう。

プロの洗浄費用とメリット:再発防止と排水管の寿命向上

プロの業者は、業務用の強力な高圧洗浄機を使用します。これは、長いホースの先端から高圧の水を噴射し、その勢いで配管内部の頑固な汚れを根こそぎ剥ぎ取って粉砕する方法です。

費用は戸建てかマンションか、作業範囲によって異なりますが、相場は15,000円〜3万円程度です。一見高く感じるかもしれませんが、家中の排水管をまとめて洗浄してくれるプランなどもあり、将来的な詰まりリスクを大幅に低減できます。

最大のメリットは、手の届かない配管の奥まで新品同様にきれいにできることです。臭いの根本原因を断つだけでなく、配管の劣化を防ぎ、設備の寿命を延ばすことにもつながります。定期的なメンテナンスとして考えれば、決して高い投資ではありません。

失敗した時の「リカバリーコスト」は業者依頼の3倍!?

「安く済ませたい」と無理なDIYを行った結果、取り返しのつかない事態になるケースも少なくありません。例えば、固いワイヤーを無理に突っ込んで古い配管に穴を開けてしまったり、接続部分を破損させてしまったりするケースです。こうなると、単なる詰まり除去だけでなく、床を剥がしての大掛かりな配管交換工事が必要になります。その修理費用は、数十万円単位になることも珍しくありません。

集合住宅で階下への漏水を起こしてしまった場合、損害賠償責任も発生します。安易な自己判断は禁物です。「自分では難しそう」「原因がわからない」と感じたら、被害が拡大する前にプロに相談するのが賢明な判断です。

※お住まいの地域の水道局指定工事店を探す

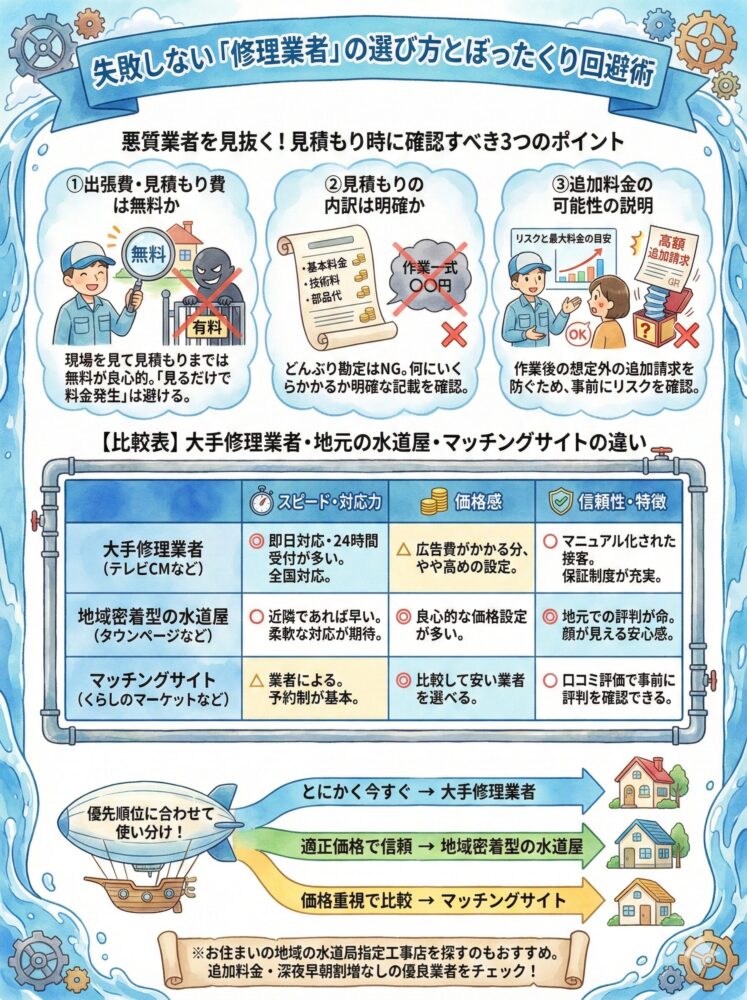

失敗しない「修理業者」の選び方とぼったくり回避術

いざ業者に頼もうと思っても、「ぼったくりに遭わないか不安」「どこに頼めばいいか分からない」という方も多いでしょう。信頼できる業者を選び、適正価格で修理してもらうためのポイントを解説します。

- 悪質業者を見抜く!見積もり時に確認すべき3つのポイント

- 【比較表】大手修理業者・地元の水道屋・マッチングサイトの違い

悪質業者を見抜く!見積もり時に確認すべき3つのポイント

残念ながら、水道修理業界には不当に高額な請求をする悪質な業者も存在します。被害に遭わないためには、必ず作業前に見積もりを取り、以下の3点を確認してください。

- 「出張費・見積もり費」は無料か

良心的な業者は、現場を見て見積もりを出すまでは無料であることが多いです。「見に来るだけで料金が発生する」業者は避けましょう。電話口で「〇〇円です」と断定せず、「見てみないと正確には分からないが、概算でこのくらい」と説明してくれる業者の方が誠実です。 - 見積もりの内訳は明確か

「作業一式 〇〇円」といったどんぶり勘定ではなく、「基本料金」「技術料」「部品代」「高圧洗浄機使用料」など、何にいくらかかるのか内訳が明確に記載されているか確認しましょう。不明な項目があれば、遠慮なく質問してください。 - 追加料金の可能性についての説明はあるか

「作業してみないと分からない追加料金が発生する可能性がありますか?」と必ず質問しましょう。悪質な業者は、作業後に「想定外の汚れだった」などと言って高額な追加請求をしてくることがあります。事前にリスクと最大料金の目安を提示してくれる業者を選びましょう。

作業前に書面で見積もりを提示してもらい、納得してからサインをすることが鉄則です。

【比較表】大手修理業者・地元の水道屋・マッチングサイトの違い

修理業者は大きく分けて3つのタイプがあります。それぞれの特徴を理解し、ご自身の優先順位に合わせて選びましょう。

▼業者タイプ別比較表

| 業者タイプ | スピード・対応力 | 価格感 | 信頼性・特徴 |

| 大手修理業者 (テレビCMなど) | ◎ 即日対応・24時間受付が多い。全国対応。 | △ 広告費がかかる分、やや高めの設定。 | ○ マニュアル化された接客。保証制度が充実している安心感。 |

| 地域密着型の水道屋 (タウンページなど) | ○ 近隣であれば早い。柔軟な対応が期待できる。 | ◎ 良心的な価格設定が多い。 | ◎ 地元での評判が命。顔が見える安心感と信頼関係。 |

| マッチングサイト (くらしのマーケットなど) | △ 業者による。予約制が基本。 | ◎ 比較して安い業者を選べる。 | ○ 口コミ評価で事前に評判を確認できる。当たり外れはある。 |

- とにかく今すぐ来てほしい場合: 大手修理業者

- 適正価格で信頼できる人に頼みたい場合: 地域密着型の水道屋

- 価格重視で比較して選びたい場合: マッチングサイト

このように使い分けるのがおすすめです。

追加料金はいくら?

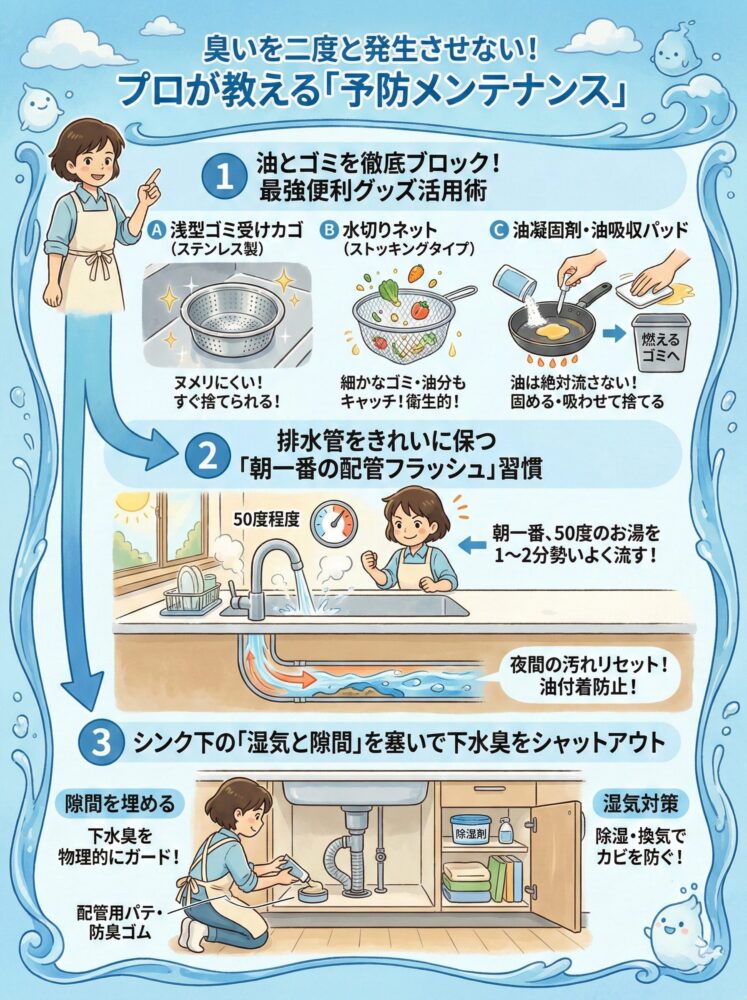

臭いを二度と発生させない!プロが教える「予防メンテナンス」

苦労して臭いを解消したら、もう二度とあの状態には戻りたくないですよね。日々のちょっとした習慣と便利なグッズを活用して、きれいな排水口をキープしましょう。

- 油とゴミを徹底ブロックする最強便利グッズ活用術

- 排水管をきれいに保つ「朝一番の配管フラッシュ」習慣

- シンク下の「湿気と隙間」を塞いで下水臭をシャットアウト

油とゴミを徹底ブロックする最強便利グッズ活用術

- 浅型ゴミ受けカゴ(ステンレス製)

備え付けの深いプラスチック製のカゴは、汚れが溜まりやすく掃除も面倒です。これを浅型のステンレス製に変えるだけで、ゴミが溜まったらすぐに気づいて捨てやすくなります。ステンレスはヌメリにくいのも利点です。Belca 日本製 排水口 ゴミ受け 流し用ステンレス - 水切りネット(ストッキングタイプ)

ゴミ受けカゴにセットして、細かなゴミをキャッチします。目が細かいストッキングタイプなら、小さな野菜クズや油分を含んだゴミもしっかり受け止めてくれます。ゴミが溜まったらネットごと捨てるだけなので衛生的です。水切りネット ストッキング 排水口 - 油凝固剤・油吸収パッド

揚げ物などで残った大量の油は、絶対に排水口に流してはいけません。市販の凝固剤で固めて燃えるゴミに出すか、新聞紙や専用の吸収パッドに吸わせて捨てましょう。フライパンに残った少量の油も、キッチンペーパーで拭き取ってから洗う習慣をつけると完璧です。固めるテンプル

排水管をきれいに保つ「朝一番の配管フラッシュ」習慣

プロの水道業者が推奨する簡単な習慣が「朝一番の配管フラッシュ」です。夜の間に配管内で冷えて固まりかけた油汚れを、朝一番にリセットする方法です。

朝一番の配管フラッシュ

朝起きてキッチンを使う前に、給湯器の温度を少し高め(50度程度)に設定し、お湯を1〜2分間、勢いよく流し続けます。

これだけで、夜間に蓄積した軽度の汚れを押し流し、配管内を温めて油が付着しにくい状態にリセットできます。毎日の習慣にすることで、強力な洗剤を使わなくてもきれいな状態を長く保てるようになります。

シンク下の「湿気と隙間」を塞いで下水臭をシャットアウト

原因診断の項目でも触れましたが、シンク下の環境を整えることも重要です。ここがジメジメしているとカビ臭さの原因になりますし、隙間があれば下水臭が上がってきます。

「湿気と隙間」を塞いで下水臭をシャットアウト

- 隙間を埋める

- 排水ホースと床の間に隙間がある場合は、「配管用パテ」(粘土のようなもの)や「防臭ゴム」を使ってしっかりと隙間を塞ぎましょう。ホームセンターで数百円で手に入ります。

- 湿気対策

- シンク下は湿気がこもりやすいので、除湿剤を置いたり、時々扉を開けて換気したりしましょう。物を詰め込みすぎないことも大切です。

【環境別】安全な掃除方法と賃貸物件での注意点

![[By-environment]-Safe-cleaning-methods-and-precautions-for-rental-properties](https://maintenance-note.com/wp-content/uploads/2026/02/934BEDDA-6510-4E25-ACB9-AE88858C3195.jpg)

小さなお子様がいるご家庭や、賃貸物件にお住まいの方など、それぞれの環境に合わせた注意点と対策をご紹介します。

- 赤ちゃんやペットがいても安心なナチュラル成分の掃除術

- 賃貸マンションで「管理会社」に相談すべき異常のサインと伝え方

赤ちゃんやペットがいても安心なナチュラル成分の掃除術

ハイターなどの塩素系漂白剤は強力ですが、万が一赤ちゃんやペットが触れたり舐めたりすると大変危険です。安全性を最優先するなら、化学薬品を使わないナチュラルクリーニングを徹底しましょう。先ほど紹介した「重曹+クエン酸」の発泡洗浄は基本ですが、それ以外にも以下の方法が有効です。

- お酢スプレー

- 水で2倍に薄めたお酢をスプレーボトルに入れ、排水口周りに吹きかけてこすり洗いします。お酢の酸性が水垢や石鹸カスを分解し、雑菌の繁殖も抑えます。(※塩素系製品とは絶対に混ぜないでください)

- 熱湯消毒(排水口パーツのみ)

- 金属製のゴミ受けやトラップの部品などは、取り外して鍋で煮沸消毒するのも効果的です。熱で雑菌を死滅させます。(※樹脂製の部品は変形する恐れがあるので避けてください)

毎日こまめに掃除をしていれば、強力な洗剤を使わなくても清潔な状態を保てます。

賃貸マンションで「管理会社」に相談すべき異常のサインと伝え方

賃貸物件の場合、排水管は建物の共用部とみなされることが多く、トラブルの内容によっては管理会社や大家さんが費用を負担してくれるケースがあります。自分で対処する前に、まずは管理会社へ連絡すべきケースがあります。

相談すべきサイン

- 入居直後から臭いがする。

- 定期的に掃除をしているのに、すぐに詰まったり強烈な臭いがしたりする。

- 他の部屋からも苦情が出ているようだ(マンション全体の配管問題の可能性)。

- シンク下の配管から水漏れしている。

伝え方のポイント

「いつから」「どのような状態で」「自分では何をしたか」を具体的に伝えましょう。

例:「〇月〇日頃から、キッチンから下水のような強い臭いが続いています。市販のパイプクリーナーを2回試しましたが改善しません。水を流すとゴボゴボと音がして流れが悪いです。一度点検をお願いできないでしょうか?」

自己判断で業者を呼んで高額な修理をすると、後で費用を請求できないトラブルになることもあるので、まずは管理会社への相談を優先してください。

管理会社・オーナーに連絡する際の具体例文

自分で掃除しても臭いが取れない場合は、建物の構造や設備に原因があるかもしれません。放置せず、早めに管理会社や大家さんに相談しましょう。

連絡時のポイント

- 氏名・部屋番号・連絡先を明記する

- 臭いの発生時期・種類・頻度を具体的に伝える

- 自分で試した対処法と結果を説明する

- 生活への支障や困っている状況を伝える

- 点検や修理など、希望する対応をはっきり伝える

- 冷静で丁寧な対応を心がける

電話連絡の例文

「お世話になっております。〇〇マンション〇〇号室の〇〇です。キッチンの排水口から下水のような臭いがして困っており、ご連絡いたしました。

〇月〇日頃から臭いが気になるようになり、排水口やトラップの掃除、市販のパイプクリーナーも試しましたが、改善が見られませんでした。

特に朝方や雨の日に臭いが強く、体調にも影響が出てきております。

お手数ですが、排水設備の確認と必要な対応をお願いできないでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。」

メール連絡の例文

件名:【〇〇マンション〇〇号室】キッチン排水口の臭いについてご相談

〇〇管理株式会社 御中

〇〇マンション〇〇号室の〇〇と申します。

キッチンの排水口からの異臭について、下記の通りご相談申し上げます。

- 発生時期:〇月〇日頃から

- 臭いの種類:下水臭、カビ臭など

- 状況:

- 特に朝や雨の日に臭いが強くなります

- ゴミ受けやトラップの清掃、パイプクリーナーを使用しましたが改善しませんでした

- シンク下の配管にも目視で異常は確認できませんでした

- 生活への影響:

- 臭いが強く、料理がしづらい状況です

- 気分が悪くなることもあります

お手数ですが、一度点検と必要な対応をご検討いただけますでしょうか。

ご対応のほど、よろしくお願いいたします。

氏名:〇〇〇〇

部屋番号:〇〇号室

電話番号:XXX-XXXX-XXXX

メールアドレス:XXX@XXX.com

退去時トラブルを防ぐクリーニング記録の残し方

退去時に敷金トラブルを避けるためには、日頃から適切に掃除を行い、記録を残しておくことが有効です。証拠を示せるように準備しておきましょう。

入居時の状態を記録する

- 入居直後に写真撮影

- 荷物を入れる前に、排水口やシンク下の状態を写真や動画で撮影しましょう。日付も記録できるようにしておくのが理想です。

- 細かい部分も撮影

- ゴミ受け、パッキン、傷など、細部も残しておくと比較材料になります。

掃除の記録をつける

- 掃除の内容をメモ

- ゴミ受け掃除やパイプクリーナーの使用、排水トラップの分解清掃など、いつ何をしたか簡単に記録しましょう。

- 使用した洗剤や道具

- 製品名や使い方も記録しておくと、適切に管理していた証拠になります。

業者依頼時の記録

- 作業報告書・領収書の保管

- 排水管の清掃や修理を業者に依頼した際は、報告書や領収書を保管しましょう。日付や内容が記載されていれば証拠になります。

- 自力清掃の証拠

- 分解清掃など大がかりな作業を行った場合は、作業前後の写真を撮っておくと有効です。

管理会社への相談履歴

- 相談内容と対応内容の記録

- 臭いや詰まりについて管理会社に相談した内容や、対応内容を記録しておきましょう。メールでのやり取りは保存しておくと便利です。

記録の保管方法

- まとめて管理

- 写真・メモ・書類などは一箇所に保管しておきましょう。クラウドストレージを活用するのもおすすめです。

まとめ

キッチンの排水口の臭いは、放置しても自然に直ることはありません。むしろ、原因となっている汚れの蓄積や配管の詰まりが進行し、最終的には水漏れなどの大きなトラブルに発展するリスクがあります。

この記事で紹介したステップで原因を特定し、適切な対処を行ってください。

- まずは「重曹+クエン酸」や「50度のお湯」で応急処置を試す。

- 「セルフ診断」で臭いの発生源(汚れ、構造、下水)を特定する。

- 自分で対処できないレベル(ゴボゴボ音など)なら、無理せずプロに相談する。

- 臭いが解消したら、「予防グッズ」や「朝の習慣」できれいな状態をキープする。

快適なキッチンを取り戻し、毎日の料理を楽しく安全に行うために、今日からできる対策を始めましょう。